新卒の配属先の決め方は、希望をもとに決める方法や適性をもとに決める方法などがある。今回は新入社員の配属先を考える重要性や決め方を紹介する。事前に配属先のミスマッチを防ぐために、チェックしておきたいポイントも併せてチェックしよう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

無視できない「配属先」を考える重要性

新卒採用された新入社員の配属先を決める際には、さまざまな要因を検討しながら決定することが重要である。理由として、近年は「新入社員の3年以内離職率」が高い企業の割合が少なくなく、新入社員の定着に苦戦していることがある。

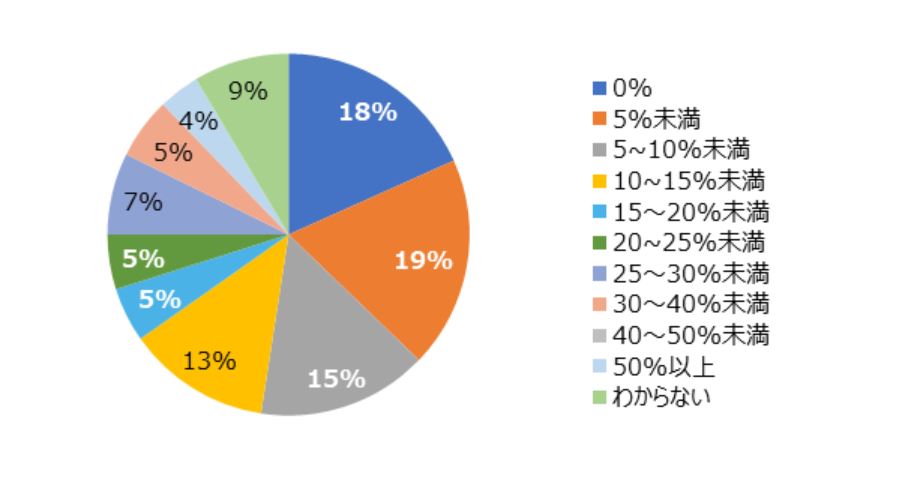

HR総研の「人材定着の取り組みに関するアンケート」調査報告(調査期間:2021年4月23日~30日)によると、およそ半数の企業における新卒社員の3年以内離職率は10%未満であるが、21%の企業においては離職率が20%以上となっている。

▼新卒社員の3年以内離職率

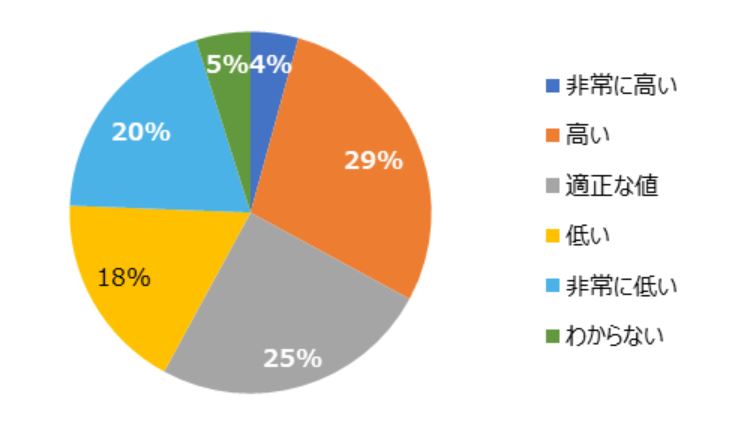

実際、新入社員に限らず自社人材の離職率について33%の企業が「離職率が高い」と感じており、人材定着に悩んでいる企業が少なくないといえる。

▼自社の離職率についての実感

離職の原因としては、「上司との人間関係」や「業務内容のミスマッチ」、「待遇(給与・福利厚生)」、「同僚・先輩・後輩との人間関係」が多い。

転職サイト(転職サービス「doda」)においては、新卒入社した新社会人の4月時点の利用率が10年で約26倍に増えるなど、入社直後から転職を視野に入れたうえで自身のキャリア形成を検討していることがわかるだろう。このように、現在の新入社員は転職に対してネガティブに考えない世代だと考えられる。

これには2つの背景がある。まず終身雇用や年功序列制度などが崩壊しつつあり働く環境が変わったこと、そして第二新卒を「すぐ辞めてしまう人物」ではなく新卒に近い人材としてマイナスに捉えない企業が多くなったことだ。

関連記事:採用担当者は知っておくべき第二新卒とは?新卒との違いや、いつまでが第二新卒か?採用するメリットや方法を解説

転職しやすい環境になったうえに、入社してすぐから転職を視野に入れる状況になったからこそ、新入社員が定着するよう工夫する必要がある。希望と異なる部署への配属や職業適性に合わない部署への配属は、生産性の低下だけではなく早期離職に繋がるため、配属先をしっかりと考えることが重要なのである。

関連記事:新入社員の転職検討が増えている背景とは?企業が取り組むべき対策

配属先の主な決め方は?

新卒採用の社員の配属先を検討する際の主な決め方は、以下の3つである。

・ 新入社員の希望をもとに決める

・ 能力や適性、気質をもとに決める

・ 採用計画をもとに決める

どのように決定するのか、それぞれチェックしていこう。

新入社員の希望をもとに決める

配属先を決定する際には、新入社員の希望をもとに決めるケースがある。職種別の新卒採用や中途採用の場合は本人の希望をもとに決定することが多いが、そうではない場合であっても意思が明確であれば希望の部署へ配属することがあるのだ。

しかし、本人の希望する部署と適性が発揮できる部署が異なるケースがある。希望していないが適性が発揮できる部署に配属する場合には、モチベーションを下げないように注意しよう。

能力や適性、気質をもとに決める

本人の能力や適性、気質をもとに決める方法は、配属先の決め方としてとくに重視されている。本人の能力や適性、気質の判断として参考にする情報は、適性検査の結果や研修結果、面談の結果、スキル、資格、経歴などである。

また、内向的か外向的かなどの性格の特徴も重要なポイントだ。配属先を決定する際には、能力や適性よりも性格の面を重視したほうがいいといわれている。これは、能力などと違って性格は変化しにくく、性格にあっていない環境ではストレスを溜めてしまうためである。

採用計画をもとに決める

欠員補充や事業拡大による増員といったように、その場の人員不足を補うために配属先を決定する場合があるが、さらに先を見据えた採用計画をもとに決める方法もある。

採用計画とは、事業計画や採用の方向性をもとに、採用の指針とするために立てた計画だ。自社の現状を分析し、採用する時期や方法、人材の特徴、部署、配置人数を決めておくものである。自社が求める人物像を事前にイメージして、選考の基準を決めておくことで、採用後のミスマッチを回避する効果があると考えられている。

配属先のミスマッチを防ぐには?

近年、採用難と人材不足の問題によって優秀な人材の獲得競争が激化しており、以前よりも人材確保の難易度が高まった。コストと時間を使ってせっかく人材を確保できても、配属先のミスマッチが起こると業務へのモチベーションが低い状態になってしまう。

関連記事:ミスマッチとは?企業やビジネスにおける定着率の高い組織をつくるための秘訣

モチベーションの低下によって本来のパフォーマンスができない状態になってしまい生産性が低下したり、早期離職に繋がったりしないように、とくに注意しなければならないだろう。

配属先を決定する際にミスマッチを防ぐには、以下の3つのポイントを理解することが重要だ。

・ 上司や同僚、配属先の環境にマッチするか見極める

・ 本人の希望と異なる場合、配属理由を確実に伝える

・ 配属後の定期的なフォロー、オンボーディングを行う

それぞれのチェックポイントを確認していこう。

上司や同僚、配属先の環境にマッチするか見極める

先述のとおり、離職の原因として多いのは「上司との人間関係」や「業務内容のミスマッチ」、「待遇(給与・福利厚生)」、「同僚・先輩・後輩との人間関係」などだ。上司との人間関係と同僚・先輩・後輩との人間関係がそれぞれ挙げられているように、配属先の人間関係は重要なポイントである。

そのため、配属先のミスマッチを防ぐには、上司や同僚などの配属先の環境にマッチするかどうかを見極めることが重要だ。配属先の環境にマッチするかどうか検討する際は、「カルチャーフィット」という考え方を参考にしよう。

カルチャーフィットとは、社員が企業の文化や風習、環境などになじみ、適合することである。カルチャーフィットの採用は、理念教育のための費用が抑えられること、配属先での摩擦が起こりにくくなり早期退職や人間関係のトラブルになりにくいことなどがメリットだ。

カルチャーフィットを意識した配属とは、心理的要素に着目し、適材適所を達成する配属である。性格や価値観といった心理的特性に着目して配属先を決めることで、人間関係の良い職場で働ける環境づくりに繋がっていく。

ちなみに、カルチャーフィットと対になって語られやすいものに「スキルフィット」という考え方がある。スキルフィットとは、新入社員の保有する技術やスキル、資格、過去の経験、資質が、企業のニーズとマッチしているかどうかを指している。特に中途採用では、カルチャーフィットよりもスキルフィットを重視している企業が多い。

カルチャーフィットとスキルフィットは、偏らずバランスの良い状況にするのがいいといわれている。一般的にはカルチャーフィット3割対スキルフィット7割程度が多いため、バランスを意識しておくといいだろう。

関連記事:カルチャーフィットとは?新卒・中途採用のミスマッチを防ぐポイントを解説

本人の希望と異なる場合、配属理由を確実に伝える

本人の希望と異なる場合、配属理由を確実に伝えることも配属先のミスマッチを防ぐ為に重要なポイントである。

本人の希望に添わない部署に配属した場合には、早期退職や内定辞退に繋がる可能性があるため注意が必要だ。とくに部署などの本人の希望を確認したにも関わらず、適性を重視して希望と異なる配属先にすると、「希望を無視された」という不満を感じてしまうケースがある。

希望に添わない部署に配属するのであれば、不満を持たずに納得してもらえるように、配属先を決定した背景を丁寧に説明しよう。新入社員の心情に理解を示しつつも、決定した配属先のほうが本人のいい点が活かせること、期待されていることなどを伝えることがポイントだ。

本人の希望する場所で活躍できるようになるために、決定した配属先での経験が大切であることも伝えるといいだろう。

配属後の定期的なフォロー、オンボーディングを行う

配属先のミスマッチを防ぐためには、配属後にも定期的なフォローやオンボーディングを実施するようにすることが重要だ。たとえ希望する部署へ配属が決まったり、適性がある配属先になったりした場合であっても、人間関係などの悩みを抱えてしまうことがある。

フォローアップはどの社員に対しても重要なことであるが、新入社員はとくに気を付けるようにするといいだろう。悩みごとを誰かに相談できる環境がなく、ひとりで抱え込んでしまった場合には、離職率が高くなってしまう。

配属後の定期的なフォローや相談室を設置するなど、周囲が気を配り早期に対応できる環境づくりが重要だ。仕事中に孤独感を感じることも離職の要因となりうるため、同期とのつながりを築けるように工夫すると良いだろう。

フォローアップに適したタイミングは、「オンボーディング」と「研修後」だといわれている。

オンボーディングとは、新入社員に対する教育や育成のプログラムのことで、その際にフォローアップするといいだろう。新しく入ったメンバーが組織になじめるようにサポートする仕組みづくりを指す言葉であり、飲み会などもオンボーディングの一種にあたる。

本人に慣れてもらうだけではなく、既存メンバーも新入社員の個性などを理解して良いチームになっていくためにも、オンボーディングが重要なのだ。また研修後は、研修を終えてから概ね3ヶ月ごとにフォローアップをおこなうとよい。

新入社員へのフォローは所属部署に任せてしまうのではなく、会社としてフォローシステムを確立するようにしよう。また、直接関わらない社員から積極的にフォローするようにしていると、会社として社員を大事にしている姿勢を感じられ、不安払拭に繋がる。

関連記事

・オンボーディングとは?組織の生産性向上と離職防止のためにできること

・フォローアップの意味は?離職率との関連性や方法

まとめ

新入社員の配属先を決める際には、さまざまな要因を検討しながら決定する必要がある。「新入社員の3年以内離職率」が高い企業の割合が少なくなく、新入社員の定着に苦戦していることが、配属先を考える重要性の背景にある。

働く環境が変わり、転職しやすく、入社してすぐから転職を視野に入れる状況になったからこそ、新入社員が定着するよう工夫する必要があるだろう。新卒採用の社員の配属先を検討する際には、「新入社員の希望をもとに決める」、「能力や適性、気質をもとに決める」、「採用計画をもとに決める」という3つの方法がある。

配属先を決定する際にミスマッチを防ぐには、これらのポイントを理解して、ミスマッチになっていないかをチェックするようにしよう。