近年、ECへの初参入企業が増加する中、ECサイトはもちろんのこと、SNSを活用した販売チャネルもトレンドとなっています。自社の販売網拡大に取り組みたいと考える担当者も多いことでしょう。また、BtoBの領域においても、様々な工夫を凝らした販売網の拡大が行われています。

そこで本記事では、販売チャネル戦略に興味のある方に向けて、チャネルの基本的な意味から、販売チャネルに関するマーケティング戦略の構築方法までを詳しく解説します。販売チャネルの重要性を理解し、効果的な戦略を立てるための知識を身につけていきましょう。

まず、チャネルとは何かについて説明します。チャネルは英語の「channel」に由来し、主に経路や伝送路、周波数帯域、水路、溝、道筋、手段などを意味します。ビジネスの分野では、市場における商品やお金の流れる経路や手段を表す言葉として使用されます。

販売チャネルは、企業が商品やサービスを消費者に届けるための経路や方法を指します。具体的には、実店舗、ECサイト、SNS、直販、テレビショッピング、新聞などのマスメディア、アフィリエイトなどが含まれます。これらの販売チャネルを効果的に活用することで、企業は顧客へのアプローチを最適化し、売上の拡大を図ることができます。

販売チャネル戦略を構築する際は、ターゲット顧客のニーズや行動パターンを十分に理解し、適切なチャネルを選択することが重要です。また、複数のチャネルを連携させるオムニチャネル戦略の導入も、顧客満足度の向上や購買機会の創出に効果的です。

次のセクションでは、マーケティングチャネルの種類や販売チャネルの特徴について、より詳しく解説していきます。販売チャネルについての理解を深め、自社の戦略立案に役立てていきましょう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

チャネルとは?

販売チャネルとは、商品やサービスが生産者から消費者に届くまでの経路や手段のことを指します。辞書によれば、英語の「channel(チャンネル)」に由来し、主に経路、伝送路、周波数帯域、水路、溝、道筋、手段などの意味があります。日本語では「チャンネル」と呼びますが、通信やITの分野では、チャネルと呼ばれることが多いです。

ビジネスの分野では、市場をものやお金が流れる経路や手段などを表す言葉として使用されます。特に、販売、マーケティング、広告の分野で、顧客へのアプローチ手段を表す用語としてよく使われています。

具体的には、販売チャネルは以下のようなものを指します。

・Webサイトやオンラインストア

・実店舗(直営店、フランチャイズ店)

・SNSプラットフォーム(Instagram、Facebook等)

・卸売業者や小売業者

・テレビショッピングや通信販売

・代理店や販売代理店

販売チャネルは、企業が製品やサービスを顧客に届ける方法を決定する上で重要な要素です。効果的な販売チャネル戦略を立てることで、企業は市場シェアを拡大し、売上を増加させることができます。また、適切な販売チャネルを選択することで、顧客のニーズに合わせた販売方法を提供し、顧客満足度を向上させることも可能になります。

チャネルの質と数が多ければ、ユーザーが集まりやすくなるため、効果的にチャネルを増やすことが多くの企業やWebサイトへの集客専門のコンサルティング会社によって施策が行われています。

本記事では、販売・マーケティング・広告の分野におけるマーケティングチャネルについて取り扱い、特に販売チャネルについてご紹介していきます。

関連記事:第2回 経営戦略とマーケティング戦略って何が違うの?〜良い戦略の要諦とは〜 花王・廣澤連載

マーケティングチャネルは3種類ある

マーケティングチャネルには、主に3種類の重要な形態があります。これらの販売チャネルは、企業が商品やサービスを顧客に届けるための重要な経路となります。

1つ目は「販売チャネル」です。これは、消費者が実際に商品やサービスを購入できる場所や方法を指します。例えば、実店舗やECサイト、SNSなどが該当します。販売チャネルは、顧客との直接的な接点となるため、企業にとって非常に重要な役割を果たします。

2つ目は「流通チャネル」です。これは、商品が製造元から最終消費者に届くまでの流通経路を意味します。具体的には、卸売業者や小売業者、物流業者などが含まれます。効率的な流通チャネルの構築は、販売チャネルの効果を最大化するために不可欠です。

3つ目は「コミュニケーションチャネル」です。これは、企業が顧客とコミュニケーションを取るための手段や媒体を指します。例えば、広告、PR、ダイレクトメール、SNSなどが該当します。適切なコミュニケーションチャネルの選択は、効果的な販売チャネル戦略の実現に大きく寄与します。

これら3種類のマーケティングチャネルは、相互に連携しながら機能することで、企業の販売戦略全体を支えています。特に、販売チャネルを中心に据えた統合的なアプローチが、現代のマーケティング戦略において重要視されています。

1.販売チャネル

販売チャネルとは、販売をするための経路であり、販売方法や消費者が商品やサービスを購入できる販売する場所のことを指します。

販売チャネルは、顧客が実際に購入を行う場でもあります。具体的には、実店舗やECサイトなどが該当します。流通チャネルと似ていますが、流通チャネルは運送業者などの販売経路を指すのに対し、販売チャネルは販売する場所そのものを意味します。

販売チャネルの種類は現在、多様化しており、さまざまなものがあります。代表的なものがECサイトやSNSです。最近ではInstagramなどでもEコマース機能が追加されたことで、ECサイトよりも、Instagram経由で買い物をする若者が増えているといわれています。

ほかに、直販や代理店での販売、テレビショッピングや新聞などのマスメディア、アフィリエイト(ASP)も販売チャネルに含まれます。これらの多様な販売チャネルを効果的に活用することで、企業は顧客との接点を増やし、売上拡大につなげることができます。

販売チャネルは、個人向けビジネスであるBtoCはもちろんのこと、企業向けビジネスであるBtoBでも同様に存在します。しかし、BtoCとBtoBとでは大きく販売チャネルの種類が異なりますので、戦略を立てるときには顧客に合ったアプローチが必要になります。

いずれにしても、販売チャネルは幅広く顕在顧客や潜在顧客にアプローチできるため、適切な販売チャネル戦略を立てることが、企業の成長に重要な役割を果たします。

2.流通チャネル

流通チャネルは、商品が生産者から消費者に届くまでの経路や手段のことを指します。販売チャネルとは異なり、流通チャネルは商品の物理的な移動に焦点を当てています。具体的には、流通業者、卸売業者、小売業者などが流通チャネルに該当します。

流通チャネルの重要な役割は、商品を効率的に消費者に届けることです。例えば、メーカーが直接消費者に商品を届けるのではなく、卸売業者や小売業者を介することで、より広範囲に商品を流通させることができます。これにより、販売チャネルの拡大にもつながります。

また、流通チャネルには商品が販売に至るまでの卸売・小売業者のほか、商品が売れてからの配送・運輸業者などの物流業者も含まれます。これらの業者が連携することで、効率的な販売チャネル戦略を実現することができます。

流通チャネルの選択は、企業の販売戦略に大きな影響を与えます。例えば、高級ブランド品を扱う企業は、限られた高級百貨店のみを流通チャネルとして選ぶかもしれません。一方、大量生産される日用品を扱う企業は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、より広範囲の流通チャネルを選択するでしょう。

このように、流通チャネルは単なる物流の経路ではなく、企業の販売戦略や販売チャネル戦略と密接に関連しています。効果的な流通チャネルを構築することで、企業は市場シェアの拡大や顧客満足度の向上を図ることができるのです。

3.コミュニケーションチャネル

コミュニケーションチャネルは、情報伝達経路のことです。つまり、企業が顧客とコミュニケーションをとるための場所や方法のことです。

具体的には、メールやSNS、アプリ、ダイレクトメール、テレビCM、webサイト、web広告、電話など多岐に渡ります。これらのチャネルを通じて、企業は自社の製品やサービスに関する情報を効果的に顧客に伝達し、販売チャネルへの誘導を図ることができます。

近年では、デジタル技術の進歩に伴い、コミュニケーションチャネルの多様化が進んでいます。例えば、チャットボットを活用したカスタマーサポートや、AIを利用したパーソナライズされたメッセージング等、新たな販売チャネルとの連携も可能になってきました。企業は、これらの多様なチャネルを効果的に組み合わせることで、顧客との接点を増やし、より強固な関係性を構築することができます。

販売チャネルの種類別の特徴

販売チャネルには、さまざまな種類があります。それぞれの販売チャネルには特徴があり、ビジネスの目的や対象顧客に応じて適切な選択が求められます。

主な販売チャネルには以下のようなものがあります。

・小売店:実店舗での対面販売

・ECサイト:オンラインでの販売

・SNS:ソーシャルメディアを通じた販売

・直販:メーカーから消費者への直接販売

・テレビショッピング:テレビ番組を通じた販売

・新聞などのマスメディア:広告を通じた販売

・アフィリエイト(ASP):パートナーサイトを通じた販売

各販売チャネルには長所と短所があります。例えば、小売店は商品を直接見て触れられる利点がありますが、在庫管理や店舗運営コストがかかります。一方、ECサイトは24時間営業が可能で地理的制約がないものの、実際の商品を確認できないというデメリットがあります。

SNSを活用した販売は若年層へのアプローチに効果的ですが、プラットフォームの規約変更などのリスクがあります。直販は中間マージンを削減できますが、販路開拓に時間とコストがかかる場合があります。

テレビショッピングや新聞などのマスメディアを通じた販売は、広範囲に商品をアピールできる反面、広告費用が高額になる傾向があります。アフィリエイト販売は成果報酬型のため初期コストを抑えられますが、適切なパートナー選びが重要になります。

企業は自社の商品特性やターゲット顧客、販売戦略に合わせて、これらの販売チャネルを適切に組み合わせることが重要です。また、オムニチャネル戦略を採用し、複数の販売チャネルを連携させることで、顧客の利便性を高め、購買機会を増やすことができます。

販売チャネルの段階別の種類

チャネルには「段階」という概念があります。企業と顧客の間に存在する流通業者の各層の段階数を意味します。販売チャネルは、その段階数によって分類することができ、それぞれ特徴があります。ここではゼロ段階から3段階までご紹介します。各段階の販売チャネルには、それぞれメリットとデメリットがあり、企業は自社の商品やサービス、ターゲット顧客に適した販売チャネルを選択する必要があります。例えば、ゼロ段階チャネルは直接顧客とやり取りできる一方で、広範囲への展開が難しいという特徴があります。一方、段階が増えるほど広範囲に展開しやすくなりますが、中間マージンが発生するためコスト管理が重要になります。企業は自社の戦略や目標に合わせて、最適な販売チャネルの段階を選択し、効果的な販売戦略を構築することが求められます。

ゼロ段階チャネル【企業→顧客】

これは段階がゼロという意味で、流通業者を通さず企業が顧客に直接販売を行うチャネルです。具体的には直営店舗での販売や訪問販売、Web販売、電話販売などがあります。ゼロ段階チャネルのメリットは、ダイレクトに顧客に対して売るため、販売活動のコントロールが容易にできるという点にあります。また、中間業者を介さないため、利益率を高く設定できる可能性があります。さらに、顧客との直接的なコミュニケーションが可能となるため、顧客ニーズの把握や迅速なフィードバック対応ができるという利点もあります。ただし、販売網の拡大には限界があるため、大規模な展開を目指す場合は他のチャネルとの併用を検討する必要があるでしょう。

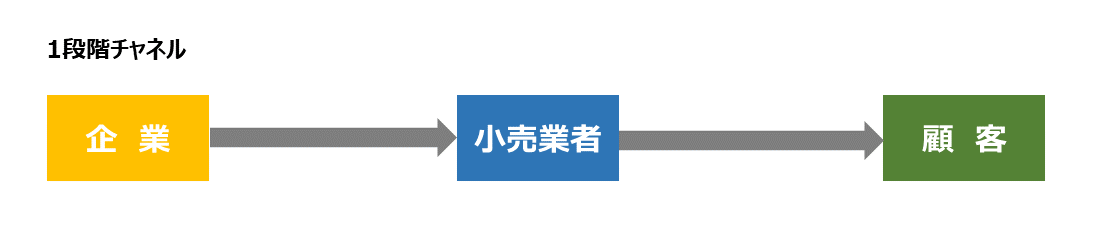

1段階チャネル【企業→小売業者→顧客】

これは企業の商品を百貨店やスーパーマーケットなどの小売店などを通して販売するチャネルです。販売チャネルとしては比較的シンプルな構造であり、商品を広範囲で流通させるのに有効で、コストを比較的抑えることができます。小売業者を介することで、企業は自社で店舗網を持つ必要がなく、既存の販売網を活用できるメリットがあります。また、小売業者の持つ顧客基盤にアプローチできるため、効率的に販売チャネルを拡大することが可能です。ただし、小売業者のマージンが発生するため、直接販売と比べると利益率は低下する傾向にあります。そのため、販売チャネル戦略を立てる際には、商品の特性や目標とする販売量、利益率などを考慮し、適切なバランスを取ることが重要です。

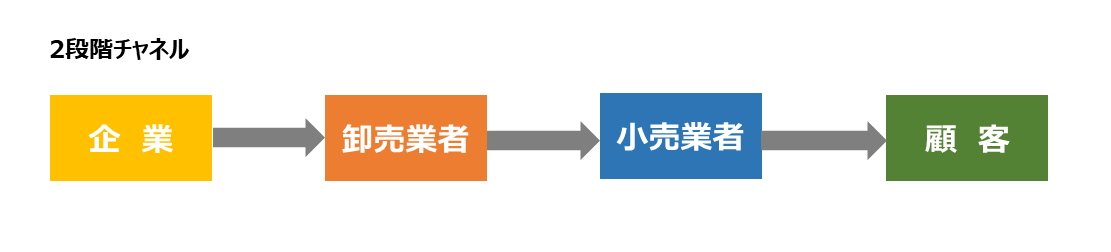

2段階チャネル【企業→卸売業者→小売業者→顧客】

企業と顧客の間に卸売業者と小売業者が入る販売チャネルです。この2段階チャネルは、販売チャネルとして広く活用されています。卸売業者を介することで販売機会が拡大でき、少量取引が行えるメリットがあります。また、小売業者を通じて顧客に商品を届けることで、より多くの販売チャネルを確保できます。一方で、中間業者を介することでマージンが増えるデメリットがあるため、中抜きでコストを下げることが注目されています。この販売チャネルは、特に大規模な流通や全国展開を行う企業にとって効果的な選択肢となります。ただし、販売チャネルの選択には、商品の特性や顧客のニーズ、コスト面など多角的な検討が必要です。

3段階チャネル【企業→卸売業者→二次卸売業者→小売業者→顧客】

企業と顧客の間に卸売・二次卸売業者と小売業者が入る販売チャネルです。二次卸売業者とは、商品を卸売業者から仕入れ、次段階の卸売業者に販売する中間的存在です。この販売チャネルは、広範囲に商品を流通させる際に有効ですが、中間業者が多いため各段階でマージンが発生し、最終的な販売価格が上昇しやすいというデメリットがあります。そのため、近年はコスト削減や効率化の観点から、この販売チャネルの中抜きが求められることも多く、二次卸売業者を経由しない形態への移行が進んでいます。ただし、地域や業界によっては依然として3段階チャネルが重要な役割を果たしている場合もあります。

販売チャネルを活用したマーケティング戦略とは?

近年、販売チャネルを活用してマーケティング施策を行う販売チャネル戦略が注目されています。販売チャネルとは、商品やサービスを顧客に届けるための経路や方法のことを指します。

販売チャネル戦略は、効果的な販売チャネルを構築し、顧客が商品を購入したいと思った時にすぐに買える環境を整備するための戦略です。顧客のニーズや商品・サービスの特性に応じて最適な販売チャネルは異なるため、それらに合わせた形で展開することで利益を最大化することが目的となります。

販売チャネル戦略を実施する際は、以下の点に注意する必要があります。

・顧客層の分析: ターゲットとする顧客層を明確にし、その層が好む販売チャネルを把握する

・チャネルの多様化: 店舗販売、ECサイト、SNS販売など、複数の販売チャネルを組み合わせる

・チャネル間の連携: オムニチャネル戦略を採用し、各販売チャネル間でシームレスな顧客体験を提供する

・コスト管理: 各販売チャネルのコストと収益性を分析し、最適なチャネルミックスを実現する

効果的な販売チャネル戦略を構築することで、顧客接点の増加、新規顧客の獲得、既存顧客の利便性向上などのメリットが得られ、最終的には売上拡大につながります。企業は自社の特性や目標に合わせて、適切な販売チャネル戦略を立案・実行することが重要です。

販売チャネル戦略の目的

先述の通り、販売チャネル戦略の目的は、一般的に、販売チャネルを拡大して売上を最大化することです。売上を最大化するために販売チャネルを増やしたり、最適化したりします。具体的には、顧客のニーズや商品・サービスの特性に合わせて効果的な販売チャネルを構築し、顧客が商品を購入しやすい環境を整えることが重要です。また、販売チャネル戦略を通じて、新規顧客の獲得や既存顧客の満足度向上、ブランド認知度の向上なども目指すことができます。さらに、競合他社との差別化を図り、市場シェアの拡大にも寄与する可能性があります。

販売チャネル戦略を行うメリット

販売チャネル戦略を行うことで、売上拡大という最終的な目標達成はもちろんのこと、さまざまなメリットも得られます。

例えば、潜在的な顧客を獲得することができるので、新規顧客の獲得につなげることができます。また、顕在的な顧客の利便性向上などのメリットにつなげることができます。

さらに、販売チャネルを多様化することで、商品やサービスの認知度向上にもつながります。異なるチャネルを通じて顧客にアプローチすることで、ブランドの露出機会が増え、市場での存在感を高めることができます。

加えて、複数の販売チャネルを活用することで、リスク分散も可能になります。特定のチャネルに依存せず、多角的な販売戦略を展開することで、市場環境の変化にも柔軟に対応できるようになります。

販売チャネル戦略のポイント

最近では、多様な販売チャネルを作ることで、顧客接点を増やす手法が広く行われています。そうした販売チャネル戦略の検討を行う際には、ポイントや大まかな流れを踏まえることが大切です。

販売チャネル戦略を効果的に実施するためには、まず自社の商品やサービスの特性を十分に理解することが重要です。その上で、ターゲット顧客のニーズや購買行動を分析し、最適な販売チャネルを選択する必要があります。

また、競合他社の販売チャネル戦略も参考にしつつ、自社の強みを活かせるチャネルを重点的に強化することが求められます。さらに、各販売チャネルの特性を活かしながら、チャネル間の連携を図ることで相乗効果を生み出すことができます。

販売チャネル戦略の成功には、継続的なモニタリングと改善が欠かせません。顧客の反応や販売実績を定期的に分析し、必要に応じてチャネルの見直しや新規チャネルの追加を検討することが重要です。

最終的には、顧客にとって最も便利で魅力的な販売チャネルを提供することが、企業の売上拡大と顧客満足度向上につながります。そのためには、顧客視点に立った戦略立案と実行が不可欠です。

ターゲットを明確にする

販売チャネル戦略の構築の前段階で欠かせないのが、ターゲットを明確化することです。顧客の年代が幅広い場合や、2極化しているなどの場合には、各層がどの販売チャネルを利用するかは変わってきます。まずはターゲット像を明確にすることで、必要な販売チャネルが自ずとあぶりだされてくるでしょう。すると、より結果につながる販売チャネルを構築することが可能になります。例えば、学生や20代などがターゲットであれば、WebサイトよりもInstagramのようなSNSを販売チャネルの中心としてとらえるなど、ターゲットに合わせた戦略を立てることが可能になります。

また、ターゲットの明確化は、効果的な販売チャネル戦略を立てる上で重要な基盤となります。ターゲットの属性、行動パターン、ニーズなどを詳細に分析することで、最適な販売チャネルの選択や組み合わせが可能になります。さらに、ターゲットの購買行動や好みに合わせて、各販売チャネルでの商品やサービスの提供方法を調整することができます。これにより、顧客満足度の向上と、より効率的な販売活動の実現が期待できます。

販売チャネルの段階を検討する

先にご紹介したように、販売チャネルには段階があります。ターゲットに合わせた販売チャネルを選ぶと同時に、ゼロ段階が良いのか、1段階が良いのか、また2段階、3段階が良いのか、またどれが自社として可能なのか、コスト面も踏まえて戦略を構築する必要があります。当然、段階が増えるほど、商品やサービスの価格が上がるため、結局は消費者に響いてきます。ターゲット層である消費者にとって買いやすい価格と可能な価格設定との関係を踏まえて、段階を決める必要があります。また、先述の通り、直販よりも小売業者を通したほうが、流通は拡大するため、より広範囲に流通させたい場合には、1段階以上を検討すべきでしょう。

販売チャネルの段階を検討する際は、自社の商品やサービスの特性も考慮に入れることが重要です。例えば、高級品や専門性の高い商品の場合、直接販売(ゼロ段階チャネル)が適している可能性があります。一方、日用品や一般消費財などは、より多くの消費者に届けるために、複数の段階を経由する販売チャネルが効果的かもしれません。

また、各段階における中間業者の役割や付加価値も考慮しましょう。卸売業者や小売業者が提供する在庫管理、物流サービス、顧客サポートなどが、自社の販売戦略にとって有益かどうかを評価することが大切です。これらの要素を総合的に判断し、最適な販売チャネルの段階を選択することで、効果的な販売戦略を構築することができます。

オムニチャネルを取り入れる

最近よく耳にする「オムニチャネル」は、多くの企業で検討されている販売チャネル戦略の一つです。このオムニチャネルの考え方を積極的に取り入れると良いでしょう。

オムニチャネルとは、顧客との接点となる販売チャネルを複数用意して、それらを連携させることで、顧客の利便性を高め、顧客満足度向上につなげるものです。例えば、ECサイトで購入した商品を、できるだけ早く受け取りたい顧客のニーズに応えるために、最寄りの店舗で受け取ることができるサービスを提供している店舗が多くあります。これは、ECサイトと店舗という2つの販売チャネルを連携させているからこそできることです。このように顧客が都合に応じて複数の販売チャネルを行き来することができるようにすることも、販売チャネル戦略を構築する際に欠かせない重要なポイントといえます。

連携させるのはECサイトと実店舗だけではありません。SNSで閲覧した商品をECサイトに遷移して購入するといった例もあります。さらに、スマートフォンアプリを活用して、店舗での在庫確認やクーポン配布を行うなど、デジタルとリアルを融合させた販売チャネルの構築も増えています。このようなオムニチャネル戦略を通じて、顧客との接点を増やし、シームレスな購買体験を提供することが、現代の販売チャネル戦略において重要な要素となっています。

顧客第一主義にて販売チャネル戦略を立案する

これまでご説明したポイントにも関わることですが、販売チャネル戦略を構築する際に欠かせないベースとなる視点があります。それは顧客第一主義です。販売チャネル戦略の目的は、先にも述べた通り、企業の売上アップ、つまり利益拡大です。そのため、企業の利益を中心に考え、いかにコスト削減をして、いかに効率よく商品を売るかというように考えがちです。しかし、販売チャネル戦略は、それでは決してうまくいきません。なぜなら販売チャネルは顧客に最適化されたものでなければ、売上が上がることはないからです。

ではどうすればいいのでしょうか。それは、顧客を中心に据えることです。いわゆる顧客ファーストといわれる考え方です。何を考えるにしても、顧客にとって最も利便性が高く、利益となることは何かという視点で考えます。顧客のニーズに応えた販売チャネルを用意することで、顧客の購買促進につながり、顧客満足度を高めることも可能になります。そうしてリピーターを生み、販売チャネルが育ち、定着していくのです。

例えば、ECサイトを販売チャネルとして活用する場合、単に商品を掲載するだけでなく、顧客の購買体験を向上させる工夫が必要です。商品の詳細な説明や高品質な画像、カスタマーレビュー、簡単な決済プロセスなど、顧客視点での改善が重要です。また、オムニチャネル戦略を取り入れ、実店舗とECサイトの連携を強化することで、顧客の利便性を高めることができます。

さらに、販売チャネルの選択においても顧客第一主義が重要です。例えば、若年層をターゲットにする場合、SNSを活用した販売チャネルが効果的かもしれません。一方、シニア層向けの商品であれば、カタログ販売や電話注文など、従来型の販売チャネルも考慮する必要があります。

何よりも顧客ファーストで考えることが、販売チャネル戦略構築に欠かせないポイントといえます。顧客のニーズや行動パターンを深く理解し、それに合わせた販売チャネルを構築することで、持続的な成長と顧客との強固な関係構築が可能になるのです。

チャネル戦略の役割と手順

では、具体的に、販売チャネル戦略を構築するには、どのような手順で行っていくのがいいのでしょうか。一般的にチャネル戦略の7つの役割を、手順として考える方法があります。これらの役割は、効果的な販売チャネルを確立し、顧客にスムーズに商品やサービスを届けるための重要なステップです。

販売チャネルとは、商品やサービスが製造元から最終消費者に届くまでの経路のことを指します。この経路を最適化することで、企業は効率的に顧客にアプローチし、売上を向上させることができます。販売チャネル戦略を立てる際には、自社の商品特性や顧客ニーズ、競合状況などを総合的に分析し、最適なチャネルミックスを選択することが重要です。

チャネル戦略の7つの役割は、それぞれが連携し合い、全体として効果的な販売システムを構築するためのフレームワークとなります。これらの役割を順序立てて実行することで、企業は市場での競争力を高め、顧客満足度を向上させることができるのです。以下、7つの役割について詳しく見ていきましょう。

1.調査

まずは調査です。何に対する調査といえば、販売したい商品やサービスに関する調査です。商品やサービスに対するイメージや意見、ニーズなどを、顧客のターゲット層に対してアンケートやヒアリングをするなどして情報収集を行います。この調査の結果をもとに適した販売チャネルを選んだり、戦略に活かしたりします。

販売チャネルを効果的に構築するためには、市場調査や競合分析も重要です。特に、ターゲット顧客がどのような販売チャネルを好むのか、どの販売チャネルが最も効果的なのかを把握することが重要です。例えば、若年層向けの商品であれば、SNSやECサイトなどのオンラインチャネルが有効かもしれません。一方、高齢者向けの商品であれば、店舗販売や通信販売などのオフラインチャネルが適している可能性があります。

また、販売チャネルの選択に際しては、自社の強みや弱みも考慮する必要があります。例えば、オンライン販売に強みがある企業であれば、ECサイトを中心とした販売チャネル戦略が効果的かもしれません。逆に、店舗網が充実している企業であれば、実店舗を活用した販売チャネル戦略が有効かもしれません。

このように、調査段階では多角的な視点から情報を収集し、最適な販売チャネル戦略を立案するための基礎を固めることが重要です。

2.プロモーション

プロモーションとは、文字通り、広告やPR活動を通じて販売促進活動を行うことです。販売チャネルにおけるプロモーションでは、小売業者やその他の中間業者などと協力して行うプロモーション活動を検討する必要があります。効果的な販売チャネル戦略を立てるためには、各チャネルに適したプロモーション手法を選択することが重要です。例えば、ECサイトでの販売チャネルであれば、オンライン広告やSEO対策が有効でしょう。一方、実店舗での販売チャネルでは、店頭POPや店員によるセールストークなどが効果的です。また、SNSを活用した販売チャネルでは、インフルエンサーマーケティングやユーザー参加型キャンペーンなどが注目されています。このように、各販売チャネルの特性を理解し、それに適したプロモーション戦略を立てることが、販売チャネル戦略の成功につながります。

3.接触

接触とは、見込み客や顧客に対して、どのように接触するかということを意味します。販売チャネルによって適した接触手段は変わってくるでしょう。ターゲット層がシニア層で、より信頼感を醸成する必要があれば、メールよりDMのほうが適しているなどです。広告を打つにしても、SNS広告が良いのか、テレビCM、新聞広告が良いのかなど大きく変わってきます。

販売チャネルの種類や特性に応じて、最適な接触方法を選択することが重要です。例えば、ECサイトを主要な販売チャネルとしている場合、メールマーケティングやリターゲティング広告などのデジタル施策が効果的かもしれません。一方、実店舗を中心とした販売戦略であれば、チラシやDM、店頭POPなどの従来型のプロモーション手法も考慮する必要があります。

接触方法を検討する際は、顧客のライフスタイルや購買行動、さらには商品やサービスの特性も考慮に入れる必要があります。例えば、高額商品の場合は、より丁寧な説明や対面でのコンサルティングが求められるかもしれません。このように、販売する商品やサービスの性質に合わせて、適切な接触方法を選択することが、効果的な販売チャネル戦略につながります。

4.交渉

交渉は、販売チャネル戦略において、非常に重要な役割を果たします。小売業者や卸売業者などの販売チャネルパートナーと価格や取引条件、保証等の交渉を行い、最終合意を取り付けていく必要があります。効果的な販売チャネル戦略を構築するためには、Win-Winの関係性を築くことが不可欠です。例えば、販売チャネルの種類によっては、商品の販売価格や利益率、在庫管理方法、返品・交換ポリシーなどについて綿密な協議が必要となります。また、販売チャネルごとの特性を考慮し、オムニチャネル戦略を踏まえた交渉も重要です。交渉を通じて、顧客にとって最適な販売チャネルを確立し、企業の売上拡大と顧客満足度の向上を両立させることが求められます。

5.適合・マッチング

この適合・マッチングも、販売チャネルで重要な項目です。販売チャネルは、顧客のニーズに細かく沿った場でなければなりません。顧客の購買意欲がより高まるよう、またスムーズに購買行動ができるように、調整していく必要があります。それには、関連業者とのすり合わせも必要な面もでてきます。よりターゲット層にマッチした販売チャネルを実現するのに重要になります。

6.物流

商品を販売する前段階において、どのように輸送し、どこにどのように保管するのかということや、商品を顧客のもとへ届ける際の配送手段などを検討します。流通チャネルに関係していますが、販売チャネル戦略構築においては欠かせない項目です。

7.コスト・金融

これも流通チャネルに関わることですが、流通に必要なコストを管理することを指します。最適な資金の確保と配分を決定します。

販売チャネル戦略の事例

すでに多くの企業が販売チャネル戦略に取り組んでおり、主にオムニチャネルを成功させています。複数の販売チャネルを有機的につなぎあわせることで、有効に機能させているのです。ここでは、参考になる、4つの販売チャネル戦略の成功事例をご紹介します。

1.大手衣料品ブランド

ある大手衣料品ブランドは、実店舗とECサイトでの販売に強みを持っています。このブランドは、すでに販売チャネルを複数持つ中で、コミュニケーションチャネルの一つとして、自社アプリの開発を行いました。このアプリでは、顧客が自身の情報を登録することで、購入履歴の確認ができるほか、各顧客におすすめの商品を紹介する機能があります。また、欲しいと思った商品が、近隣店舗に在庫がないと無駄足になってしまい、顧客の利便性を下げてしまうため、それを避けるために実店舗とオンラインショップ上の在庫確認ができる機能も付けました。これにより、顧客の利便性を上げ、満足度が高まることから、より実店舗やオンラインショップでの購買促進につなげました。

また、このブランドは、多様な場所に店舗を出していますが、自動販売機で衣料品を販売する店舗もあり、各店舗のニーズに沿った販売チャネル戦略を行っています。これは各店舗特有のターゲットニーズをよく吟味した施策といえます。

2.大手化粧品メーカー

ある大手化粧品メーカーは、実店舗ではコスメカウンターを持ち、そこでメイクアップアドバイザーが訪れた顧客に対して個別に接客をし、メイクに関する知識や商品に関する細かな情報などを手取り足取り教えてくれます。

そうした実店舗を持つ一方で、Web上では美容情報が満載のオンラインショップを持っています。通常、実店舗とオンラインショップの2つで展開するのが一般的ですが、このメーカーの場合、美容情報の量が膨大という特徴があります。

これにはどのような意図があるのかというと、コスメカウンターへ行きづらい層や、なかなか行く時間が取れない層、そして新型コロナウイルス感染症拡大を受け、感染予防の意味で店舗には赴くのを避けているといったケースも含めたニーズに応えるためといわれています。

販売チャネルを複数持つ意味は、企業によって異なります。このメーカーは、化粧品という特性上、その商品の使い方や継続することの必要性などの啓蒙も必要になってきます。そのため、ただモノを売ったら終わりということではなく、コスメカウンターで教えてもらう知識の代わりになり、さらに多くの情報を得られるWeb上の情報提供は、大きな意味を持ちます。

こうした2つの販売チャネル兼コミュニケーションチャネルを持つことで、メーカー側が顧客に提供したいものを実現しながら、顧客の利便性も同時に高めているという好例といえます。

3.大手スーパーマーケット

ある大手スーパーマーケットは、実店舗とオンラインショップの2つの販売チャネルをうまく連携させることで販売促進を成功させています。

特にスーパーマーケットのターゲット層は、店舗で買い物したい思いも、自宅でオンラインショッピングを楽しみたい思いもある消費者です。商品が食料品などデイリー品が多いことも背景にあります。そうしたターゲットは、実店舗とオンラインショップは両方を同時に活用したいと考えられます。そこで、この企業はこの2つの販売チャネルをうまく結びつけることで、さらなる販売促進を実現しました。

実店舗にタブレット端末を置き、顧客が実店舗に取り扱いのない商品について、タブレット端末で注文できるようにしているのです。もちろん、顧客が持っているスマートフォンでオンラインショップを利用することもできますが、タブレット端末を置くことで、顧客に実店舗とオンラインショップが連携していることを植え付けることができます。

また、独自のポイント制度があるため、実店舗とオンラインショップ両方で共通して貯めて、使うこともできる仕組みもあります。

また、コミュニケーションチャネルとして、スマートフォンアプリを開発しています。これによっても、実店舗とオンラインショップをうまく結びつけています。店舗の商品POPやチラシをアプリで読み込むことで、その商品を使ったレシピを見ることができるといったサービスも提供しているのです。

顧客のライフスタイルにマッチした仕組みを届けることで、成功している事例といえます。

4.大手コンビニエンスストア

大手コンビニエンスストアやスーパーマーケットを運営する企業は、実店舗と共にオンラインショップも運営しています。

そのオンラインショップで注文した商品を、自宅近くのコンビニやスーパーで受け取れる仕組みにしているため、顧客の利便性を高め、売上を上げました。

また、スマホアプリも開発しました。ここでも、オンラインショッピングを楽しめるほか、独自のポイントを貯めることができ、実店舗とオンラインショップ両方で使えるようにしているため、購買促進と共に、顧客の囲い込みにも成功しています。

この事例も、顧客のニーズを第一に考え、販売チャネルをより有意義に展開している好例です。

*

販売チャネル戦略を考える際に、非常に参考になる事例と思われます。実際に販売チャネル戦略を構築し、進めていく際のヒントになるのではないでしょうか。

まとめ

◆チャネルとは、主に経路、伝送路、周波数帯域、水路、溝、道筋、手段などの意味で、販売やマーケティングの分野においては、集客するための媒体や経路のことを指す。

◆マーケティングチャネルには、販売チャネル、流通チャネル、コミュニケーションチャネルの3種類がある。このうち、販売チャネルには、小売店・ECサイト・SNS・直販・テレビショッピング・新聞などのマスメディア・アフィリエイト(ASP)などがある。

◆販売チャネルの段階別の種類には、直販のゼロ段階チャネル、小売業者を挟む1段階チャネル、卸売業者と小売業者を挟む2段階チャネル、卸売業者と二次卸売業者と小売業者を挟む3段階チャネルがある。

◆販売チャネル戦略を実施することにより、売上を上げることができる。販売チャネル戦略を構築する際のポイントは、ターゲットを明確にすること、販売チャネルの段階を検討すること、オムニチャネルを取り入れること、顧客第一主義にて販売チャネル戦略を立案することなどがある。

◆チャネル戦略の役割と手順には、1.調査、2.プロモーション、3.接触、4.交渉、5.適合・マッチング、6.物流、7.コスト・金融があり、販売チャネル戦略においてもこれに沿って実施するとよい。