マーケティング戦略を立てる上で、心理学の知見を活用することは非常に有効です。その中でも特に注目されているのが、アメリカの心理学者アブラハム・ハロルド・マズローが提唱した「マズローの法則」です。この理論は、人間の内的欲求を分析し、5つの段階に分類したもので、「欲求5段階説」とも呼ばれています。

本記事では、マズローの法則を構成する5つの欲求の階層について詳しく解説します。さらに、これらの心理学的知見をマーケティングに効果的に応用するためのポイントをご紹介します。マズローの理論を理解し、実践的に活用することで、より効果的なマーケティング戦略の立案が可能になるでしょう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

マズローの法則(5段階の欲求)とは?

マーケティングの分野では、心理学の「マズローの法則」が頻繁に応用されています。この理論は、アメリカの心理学者アブラハム・ハロルド・マズローによって提唱されたものです。マズローの法則は、人間の内的な欲求を分析し、段階的に分類したもので、「欲求5段階説」としても知られています。

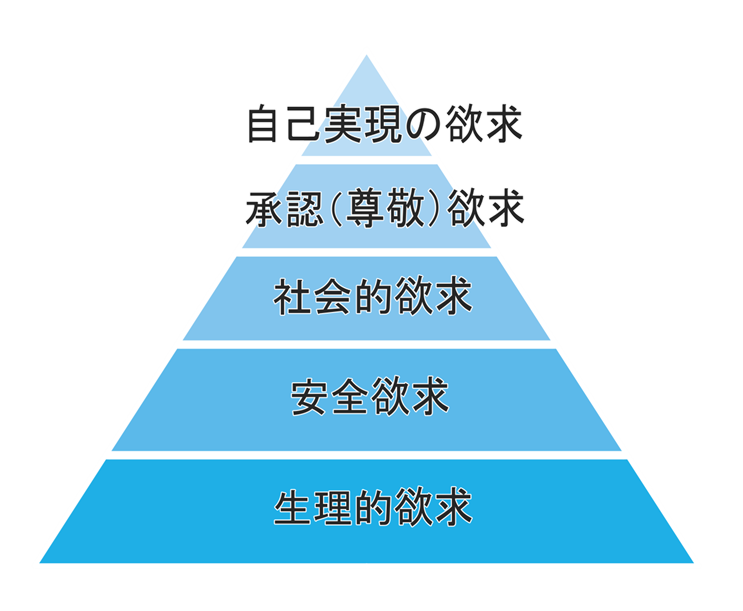

マズローの法則の核心は、人間の欲求を5つの階層に分類し、それらがピラミッド型の構造を成すという考え方です。この理論によると、人間の欲求は以下の順序で段階的に現れるとされています。

この階層構造は、人間の欲求が基本的なものから高次のものへと進化していく過程を表しています。マズローの理論では、下位の欲求が満たされると、人間は自然と上位の欲求を求めるようになると考えられています。

マズローの法則は、人間の行動や動機付けを理解する上で非常に有用なツールとして、マーケティングや組織管理などの分野で広く活用されています。特に、消費者行動の分析や商品開発、広告戦略の立案など、様々な場面で応用されています。

本記事では、マズローの法則の各段階について詳しく解説し、さらにこの理論をマーケティングに活用するためのポイントをご紹介します。マズローの法則を理解することで、顧客のニーズをより深く把握し、効果的なマーケティング戦略を立てることが可能になるでしょう。

関連記事:マーケティングとは?基礎から重要ポイントまで初心者にも分かりやすく解説

マズロー5段階欲求のそれぞれの意味

それでは、マズローの法則で定義づけられた5つの欲求とは一体どのようなものなのか、それぞれ見ていきましょう。

1. 生理的欲求

2. 安全の欲求

3. 社会的欲求

4. 承認欲求

5. 自己実現の欲求

これらの欲求は、ピラミッド型の階層構造として表現されることが多く、底辺から頂点に向かって段階的に満たされていくとされています。各段階の欲求が十分に満たされると、人は次の段階の欲求を求めるようになります。この理論は、人間の基本的な欲求から高次の欲求まで幅広く網羅しており、個人の成長や発達を理解する上で有用な枠組みとなっています。

1.生理的欲求

ピラミッドの最下層に位置します。生命を維持するために必要な、人間あるいは生物として求めるレベルの本能的な欲求です。

具体的には三大欲求(食欲、睡眠欲、性欲)や排泄、呼吸に関わることなどがこれにあたります。「お腹が空いた」「眠い」と思うのは、生理的欲求が働いているからなのです。これらの欲求は、人間の生存に直結する最も基本的なものであり、他の欲求よりも優先されます。

生理的欲求が満たされない状態が続くと、人間は他の欲求に注意を向けることが困難になります。例えば、極度の空腹状態にある人は、安全や社会的関係よりも食べ物を得ることに集中するでしょう。このように、生理的欲求は人間の行動や思考に大きな影響を与える重要な要素となっています。

2.安全の欲求

人は生理的欲求が満たされたら、次に「安全の欲求」を求めるようになります。これは、身体的な安全、経済的な安定、健康などの身の回りの安全を確保したいという欲求です。具体的には、「食べ物を安定して確保できる状態を維持したい」「安心して休める場所がほしい」「病気や怪我から身を守りたい」といった思いが含まれます。

この段階では、人々は将来の不安を取り除き、安定した生活環境を確立することに焦点を当てます。例えば、安定した仕事を見つけたり、貯金をしたり、健康保険に加入したりするような行動が見られます。安全の欲求が満たされることで、人は次の段階の欲求に進むための基盤を得ることができるのです。

3.社会的欲求

「愛の欲求」とも呼ばれます。家族や組織など、何らかの社会的集団に所属して精神的に満たされた状態になりたいという欲求です。「寂しい」「誰かと話したい」という気持ちや、友人を求める、結婚をするという行為は、この社会的欲求にもとづいています。

人間は本質的に社会的な存在であり、他者とのつながりや帰属意識を求める傾向があります。この欲求が満たされることで、個人は情緒的な安定を得られ、より高次の欲求へと向かう基盤を形成することができます。

4.承認欲求

社会的集団に所属し、なおかつ他者から自分の存在を認められたい、他人に受け入れられたい、尊重・尊敬されたいと思う外的な欲求です。「凄いと思われたい」「褒められたい」「自分の仕事を評価してほしい」という感情は、この承認欲求が根底にあります。

この欲求は、個人の自尊心や自己価値観と密接に関連しており、他者からの肯定的な評価や認識を求める強い動機付けとなります。承認欲求が満たされることで、個人は自信を持ち、より積極的に社会や組織に貢献しようとする意欲が高まる傾向があります。

5.自己実現の欲求

ピラミッドの最頂点に位置する欲求です。人間は以上のような欲求が満たされたとしてもさらに理想を追求し続けます。「もっと成長したい」「もっと多くの人から認めたい」「もっと自分らしく生きていきたい」と思うのは、自己実現の欲求が生じているからです。

この段階では、個人の潜在能力を最大限に発揮し、自己の可能性を追求することに焦点が当てられます。

自己実現の欲求は、個人の内面的な成長や自己啓発と密接に関連しています。例えば、新しいスキルの習得、創造的な活動への従事、自己表現の追求などが含まれます。この欲求は、人生の意味や目的を見出すことにもつながり、個人の価値観や信念に基づいた行動を促進します。

マズローの理論によれば、自己実現の欲求は他の欲求が十分に満たされた後に顕在化しますが、現実には各段階の欲求が完全に満たされなくても、ある程度の自己実現欲求が生じる可能性があります。

関連記事

・消費者の建前と本音に見る「エシカル消費」の実態:明治大学 加藤拓巳氏が語るブランドマネジメントの重要性とマーケターの役割

・エシカル消費の進化とマーケティングの未来:HRテックの成功事例やコンセプトの重要性を専門家が解説

マズロー自身も晩年に気づいた6段階目の「自己超越欲求」

マズローは後に以上の5つの段階に、もうひとつ上の高次元の段階を付け加えました。それが「自己超越の欲求」です。

人間はすべての欲求が満たされると、自分自身の欲求を満たすだけではなく、「世の中を良くしたい」「世界を変えたい」といった、社会全体の欲求を満たしたいと考えるようになります。

事業に成功した経営者が社会貢献活動に力を入れるようになったり、富と名声を手に入れたセレブが寄付したり、人気が高いタレントが政治家に立候補したりするのは、この自己超越の欲求が働いているからと考えられるのです。

「自己超越¬¬=Self-transcendence」は自己を超越している状態のことで、自我意識はなく自分がすべきことのみに集中している心理状態を指します。

また己にとらわれずに行動する生き方を志向している状態でもあると言えます。つまり自分の起こした行動に対して、周囲からの見返りを求めず、本人はただ目的や任務達成のためだけに集中して行動を起こします。

こういった他人や社会、世の中など、自分の外側に存在しているものに対して貢献したい欲求のことを「自己超越欲求」と呼びます。

マズローの法則では欲求はピラミッドを登るように満たしていく

マズローの法則では、人間の欲求が段階的に満たされていくという考え方が示されています。この理論によると、最も基本的な生理的欲求から始まり、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、そして最終的に自己実現の欲求へと、ピラミッドを登るように順を追って欲求が満たされていくとされています。

例えば、飢えや渇きに苦しんでいる人が、まず食べ物や水を求めるのは当然のことです。この生理的欲求が満たされて初めて、安全な住居や安定した収入などの安全の欲求に目を向けるようになります。さらに、これらの基本的な欲求が満たされると、人は友人や家族との絆を求める社会的欲求や、他者から認められたいという承認欲求を持つようになります。

このように、人間の欲求は下位の段階から順に満たされていくため、より高次の欲求を持つためには、まず下位の欲求が十分に満たされている必要があります。言い換えれば、生存に必要な基本的な欲求が満たされていない状況では、自己実現や社会貢献といった高次の欲求を持つことは難しいのです。

日本の古くからの知恵を表す「衣食足りて礼節を知る」ということわざは、まさにこのマズローの法則の考え方を端的に表現しています。つまり、生活に必要な衣食が十分に満たされてこそ、人は礼儀や道徳といったより高度な価値観を持つことができるということです。

このマズローの法則は、人間の欲求の階層性を理解する上で非常に重要な理論であり、心理学だけでなく、経営学やマーケティングなど様々な分野で応用されています。人々の行動や動機を理解し、効果的な戦略を立てる際に、この理論を参考にすることで、より深い洞察を得ることができるでしょう。

マズローの欲求段階説とマクレガーのX理論Y理論

米国の経営学者であり心理学者でもあるダグラス・マクレガーは、マズローの欲求段階説を基盤として、人間観および動機づけに関する2つの対照的な理論を構築しました。これらは「X理論」と「Y理論」として知られており、1950年代後半に提唱されました。

マクレガーの理論は、マズローの欲求段階説を組織行動や人材管理の文脈に適用したものと言えます。X理論とY理論は、従業員の性質や動機づけに関する異なる仮説を示しており、それぞれが異なるマネジメントスタイルを導き出します。

これらの理論は、組織内での人間の行動や動機づけを理解する上で重要な視点を提供し、効果的な人材管理や組織運営のための基礎的な枠組みとなっています。マネージャーや組織のリーダーにとって、X理論とY理論の理解は、適切なリーダーシップスタイルの選択や効果的な組織文化の構築に役立つ重要な知見となります。

「X理論」とは

「X理論」はマズローの欲求段階説をもとにしながら構築した理論で「人間は生来怠け者であり、命令や強制されなければ仕事をしない」と導き出された理論のことです。

生理的欲求や安全の欲求である「低次欲求」が、自分の中に比較的多くの割合を占める人間の行動モデルです。

命令や強制することで管理し目標達成ができなかった場合は処罰するという強硬なマネジメント手法が有効とされます。この理論では、人間の本質的な動機づけは外部からの圧力や管理によってのみ可能であると考えられています。

X理論に基づく管理者は、従業員を常に監視し、明確な指示を与え、厳格な規則を設けることで生産性を維持しようとします。この考え方は、特に工場労働や単純作業が中心だった時代の経営思想を反映しています。

「Y理論」とは

一方「Y理論」は同じくマズローの欲求段階説をもとにしながら構築した理論で「仕事をするのは本来の人間の姿であり、条件や待遇によって積極的に仕事に取り組み、自ら進んで責任を受け入れる」と導き出された理論のことです。

社会的欲求や承認欲求、自己実現欲求である「高次欲求」が、自分の中に比較的多くの割合を占める人間の行動モデルです。

やりがいのある仕事や大きな目標、そして重大な責任を与え続けることによって向上していく「機会やチャンスを与える」マネジメント手法が有効とされます。この理論では、従業員の自主性や創造性を重視し、適切な環境と機会を提供することで、個人の成長と組織の発展を同時に実現できると考えられています。

ドラッカーとマズローの関係性

同時代を生きた経営学者でマネジメントの父とも呼ばれるドラッカーとマズローは、互いに影響を与え合う関係にありました。両者は時に批判し合い、時に賞賛し合うという、複雑かつ刺激的な関係性を築いていました。

マズローはドラッカーの管理原則に対して批判的な見解を示し、その適用範囲の限定性を指摘しました。一方、ドラッカーもマズローの欲求段階説に対して独自の解釈と批判を展開しました。

しかし、こうした批判的な応酬は決して敵対的なものではなく、むしろ互いの理論を深化させる契機となりました。ドラッカーは自身の著書『マネジメント』において、マズローからの批判を真摯に受け止め、それに対する自らの見解を詳細に記しています。

また、ドラッカーはマズローの著書『完全なる経営』を高く評価するなど、両者の関係は単なる批判者としてのものにとどまらず、互いの知見を尊重し合う同志的な面も持ち合わせていました。

このような建設的な対話と批判の応酬を通じて、ドラッカーとマズローは経営学の発展に大きく貢献しました。彼らの関係性は、学問の進歩における健全な議論の重要性を示す好例として、今日でも経営学の世界で注目され続けています。

マズローがドラッカーを批判

マズローとドラッカーは互いに刺激し合う関係にありましたが、マズローはドラッカーの理論に対して批判的な見解を示すこともありました。その中でも特に注目されるのが、ドラッカーの管理原則に関する批判です。マズローは、ドラッカーの提唱する管理原則が適用できるのは「人間の発展階層の頂点にいる人間に対してだけである」と指摘しました。つまり、ドラッカーの理論は限定された人々にしか機能しないというのがマズローの主張でした。

マズローはさらに、ドラッカーの理論が「全ての人間に通用するものではなく、人間を選抜する必要がある」ことを示唆しました。この批判の核心は、ドラッカーがこの点を十分に認識していないのではないかという指摘にありました。マズローの視点からすれば、人間の多様性や個々の発展段階の違いを考慮に入れない管理原則には限界があるという考えが根底にあったのです。

この批判は、経営学や組織論の分野に大きな影響を与え、人材管理や組織運営の方法論に新たな視点をもたらしました。マズローの指摘は、組織内の人材の多様性を認識し、個々の発展段階に応じた柔軟な管理手法の必要性を強調するものでした。

ドラッカーがマズローを批判

ドラッカーが自身著書の『マネジメント』第19章に「マズローの批判」という項目を設けて反論したことは有名ですが、その前にドラッカーはマズローに対して別の批判も行っています。

それが第16章「仕事,働くこと,労働者について知っていること(そして知らないこと)」の項目で示されています。

ドラッカーは以前より「働くことには5つの次元(生理的、心理的、社会的、経済的、権力的)が存在し、それらは全体性が強調され、そのうちの一つが唯一の次元」と提唱していました。これに対しマズローは、そうではなく人間の欲求は階層を形成していることを示しました。

そしてこの階層の形成を示したことに対してドラッカーは、「このような並べ方自体が重要なのではない」として「マズローが理解していないのは、充足されることで欲求は変化することだ」として批判したのです。

ドラッカーはマズローの欲求階層説に対し、静的な見方に留まっていると指摘しました。人間の欲求は常に変化し、ある欲求が満たされると新たな欲求が生まれるという動的な側面を強調したのです。この批判は、マズローの理論をより発展させる契機となりました。

ドラッカーがマズローの批判を取り上げる

上述の応酬の後、ドラッカーは著書『マネジメント』の第19章「労働者と働くこと:理論と現実」において、「マズローの批判(Maslow's criticism)」という一節を設けました。ここでドラッカーは、マズローから受けた批判を正面から取り上げ、真摯に向き合う姿勢を示しています。

マズローの批判内容は主に二つの点に集約されます。第一に、ドラッカーの理論を「残酷だ」と評し、第二に、X理論とY理論の観点から「ドラッカーの提唱している理論は寛大なものではない」と指摘しました。

これらの批判に対し、ドラッカーは驚くべき反応を示しました。彼はマズローの批判を十分に理解した上で、「確かに私の提唱している理論をX理論で説明するとうまくいかない」と率直に認めたのです。この姿勢は、ドラッカーの学者としての誠実さと、批判に対する開かれた態度を如実に表しています。

しかし、ドラッカーは完全に譲歩したわけではありません。彼は続けて「管理者においてはY理論のように仮定できない側面がある」と反論し、自身の理論の妥当性を主張しました。この反論は、マズローの批判を受け入れつつも、自身の理論の核心部分を守ろうとするドラッカーの姿勢を示しています。

このようなドラッカーとマズローの知的交流は、経営学の発展に大きく寄与しました。二人の学者は互いの理論を批判的に検討し合うことで、それぞれの思想をより洗練させていったのです。現在でも、経営学の世界ではこの二人の関係性が頻繁に取り上げられ、議論の対象となっています。

関連記事:マネジメントとは?定義や役割、マーケティングにおけるKPIマネジメントについて解説します

マズローの名言・格言集

マズローは数々の名言や格言を残しています。そのうちのいくつかをご紹介します。

| 自分の持っている道具がカナヅチしかないと、すべての問題がクギに見えてしまうものである。 |

| To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail. |

| 自分の中の引き出しが少なく視野が狭いと、それなりの回答しか見出だせないということの例えでしょう。道具を多く持つことで解決策や打開策もさまざまな角度から検討できるようになります。 |

| 人を変えたいならその人の意識を変える必要がある。 |

| What is necessary to change a person is to change his awareness of himself. |

| 圧力でもかけない限り、人は他人を変えることはできません。人を変えたいのであれば自分が変わり、その人の意識を変える必要があります。 |

| 一流のスープは二流の絵よりも創造的だ。 |

| A first-rate soup is more creative than a second-rate painting. |

| その道を極めているプロの人たちは、ジャンルが違っても素人たちのそれよりも全然魅力があると言う意味の例えでしょう。広く浅くそこそこ何でもこなせる人よりも、専門性のある人が強いといえます。 |

| あなたの唯一のライバルは自身の可能性である。あなたの唯一の失敗は自身の可能性に生きないことである。 |

| One’s only rival is one’s own potentialities. One’s only failure is failing to live up to one’s own possibilities. |

| 必要なのはやる気と行動であり、行動しないことが唯一人生における失敗である、という意味の例えでしょう。やはり何でもやってみなければ分からないということです。 |

| 完全な人間になることは難しく、そして恐ろしいことだ。完全というのは人間として問題でもある。 |

| Being a full human being is difficult, frightening, and problematical. |

| 人間は欠点を克服することが難しく、また欠点があってこそ人間味がある、という意味合いでしょう。AIやロボットのように欠点が無い完全無欠な人間は、他人対してどのようなことを求めるかを想像させる名言といえます。 |

自社の商品やサービスをマズローの法則に当てはめてマーケティング戦略を練る

マズローの法則に自社の商品やサービスを当てはめて考えてみることで、より効果的なマーケティング戦略を練ることができます。

同じ商品・サービスでも、「どの欲求を満たすものか?」「どの欲求をもっている人が顧客層になるか?」は会社によって異なります。

たとえば、住宅という商品を扱っている会社でも、価格の安さを売りにしたハウスメーカーや工務店、あるいは即入居を打ち出している不動産仲介業者などは「すぐにでも住みたい」「お金を掛けず住まいがほしい」という生理的欲求や安全欲求を満たしたい人がターゲットになるでしょう。

一方で、デザイン重視の家を売りにしている会社は「家で個性をアピールしたい」「自慢できる家がほしい」という承認欲求がある人がターゲットになり得ます。

就職や転職サービスもわかりやすいです。

たとえば、日払いのアルバイトを募集するなら、職を失ってその日の生活に困っている生理的欲求がある人がターゲットとなるでしょう。

ヘッドハンティングなら「スキルや能力を身につけたい」「今よりもやりがいがある仕事をしたい」という自己実現欲がある人がターゲットになります。

住宅と就職・転職サービスを実例として、欲求の段階別にどんな訴求ができるかを表にまとめました。

| 欲求の段階 | 住宅 | 就職・転職サービス |

| 自己実現欲求 | 自己設計・自由設計 など | スキルが身につく・やりがいがある仕事 など |

| 承認欲求 | デザイン性が高い家・自慢の一軒 など | 幹部候補募集・実力主義 など |

| 社会的欲求 | 家族と過ごす家・ホームパーティーが開ける家 など | アットホームな職場・楽しく仕事ができる など |

| 安全の欲求 | 高い耐震性・快適な空間 など | 安定収入・長期可能 など |

| 生理的欲求 | ローコスト・即入居 など | 日払い可・未経験者歓迎 など |

たとえば、職を失って今日の生活に困っている生理的欲求が生じている人に「楽しく仕事ができます」「スキルが身につく仕事です」というメニューの情報を与えても心に響かないでしょう。その人は生活するためにすぐに働けて、お金がもらえる仕事を検索しているからです。

一方、自己実現欲が高い人に「日払い可」「安定収入」というメニューの情報を与えても心に響きません。その人はその日の生活費や安定した収入よりも、スキルややりがいを求めて仕事を検索しているからです。

まとめ

マーケティングの分野では、心理学の「マズローの法則」という理論が頻繁に取り上げられます。この法則は、人間の内的な欲求を「欲求5段階説」として分類しています。具体的には、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求の5つの段階があり、これらの欲求はピラミッドの形になっています。人は一つの欲求が満たされると、次の段階の欲求を満たそうとするとされています。

例えば、住宅や就職・転職サービスのような商品やサービスを提供する企業は、マズローの法則を利用して、どの欲求をターゲットとするかを明確にすることができます。同じ商品やサービスでも、どの欲求を満たすのかは、会社の特色やターゲットとする顧客層によって異なります。この法則を理解し、自社の商品やサービスを適切に位置づけることで、効果的なマーケティング戦略を練ることができるのです。

マズローの法則は、人間の欲求を理解し、それをビジネスやマーケティングに活用するための重要なツールとなっています。この法則を適切に利用することで、企業は顧客の真のニーズを捉え、効果的なマーケティング戦略を展開することができます。特に、自社の商品やサービスがどの欲求を満たすのかを明確にすることは、ターゲットとなる顧客層を正確に捉える鍵となります。