バリューチェーンは、企業の事業活動における価値創造のプロセスを分析し、競争優位性を見出すための重要な概念です。本記事では、バリューチェーンの基本的な理解から、その分析方法、構成要素、そして実際の活用事例まで、詳しくご紹介します。バリューチェーンの仕組みを理解し、自社の経営戦略に活かすことで、事業の効率化や差別化を図ることができます。

バリューチェーン分析を通じて、企業は自社の強みや弱みを明確に把握し、競合他社との違いを認識することができます。この分析手法は、コスト削減や付加価値の向上など、様々な戦略立案に役立ちます。また、バリューチェーンの各段階で生み出される価値を最大化することで、顧客満足度の向上や持続可能な競争優位の確立につながります。

本記事では、バリューチェーンの概念や分析方法だけでなく、実際の企業による活用事例も紹介しています。これらの事例を参考にすることで、自社のバリューチェーン最適化のヒントを得ることができるでしょう。バリューチェーンを効果的に活用し、事業価値の向上を目指す方々にとって、有益な情報源となることを目指しています。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

バリューチェーンとは?

バリューチェーンとは、企業のすべての事業活動のつながりを「価値の連鎖」として捉える考え方です。アメリカの経営学者マイケル・E・ポーターが唱えた概念で、1985年の著書『競争優位の戦略』の中で提唱しています。

一つ一つの活動で付加価値が生み出され、連鎖となり利益につながるバリューチェーンの仕組みを理解することで、事業戦略を探る手掛かりとなります。バリューチェーンは、企業の競争優位性を分析し、競合他社との差別化を図るための重要なツールとして活用されています。

バリューチェーン分析を行うことで、企業は自社の強みや弱みを把握し、効率的な経営戦略を立てることができます。また、バリューチェーンの各段階で付加価値を最大化することで、顧客満足度の向上や収益性の改善につながります。

企業がバリューチェーンを効果的に活用するためには、自社の事業活動を詳細に分析し、各プロセスにおける価値創造の機会を見出すことが重要です。さらに、バリューチェーンの最適化を通じて、企業の持続可能な成長と競争力の強化を実現することができます。

バリューチェーンとサプライチェーンの違い

バリューチェーンは、企業の活動における「どのような付加価値」が加わっているかという、価値に焦点を当てた分析です。各プロセスでの価値創造を重視し、競争優位性を見出すことを目的としています。一方でサプライチェーンは、原材料の調達から製品やサービスが「どのように顧客に供給」されているかというフローを表現するもので、全体のバランスを把握する効果があります。バリューチェーンが価値創造の内部分析に重点を置くのに対し、サプライチェーンは供給プロセス全体の最適化を目指します。両者は異なる視点から事業を捉えますが、相互に関連し合い、効率的な経営戦略の立案に貢献します。

バリューチェーン分析とは?

バリューチェーン分析とは、事業の価値を内部分析する際のフレームワークを指します。この分析手法は、企業の競争優位性を高めるために重要な役割を果たします。バリューチェーン分析を行うことで、「競合と比較して自社の強み・弱み」あるいは、「どの活動で付加価値を生み出せているか、いないか」をピンポイントに洗い出すことができます。

さらに、バリューチェーン分析は以下の事業戦略へと具体化することが可能です:

・各活動にかかるコストを把握し、コスト削減(コスト戦略)に役立てる

・自社の強みと弱みを把握し、差別化戦略に役立てる

バリューチェーン分析を実施することで、企業は自社のバリューチェーン全体を俯瞰的に見ることができ、各活動の相互関係や影響を理解することができます。これにより、企業は効率的な経営資源の配分や、顧客に対する価値提供の最適化を図ることが可能となります。

また、バリューチェーン分析は、企業の競争力を向上させるための重要なツールとしても活用されます。競合他社との比較分析を通じて、自社の独自性や競争優位性を明確にし、市場での地位を強化するための戦略立案に役立てることができます。

バリューチェーンの構成要素

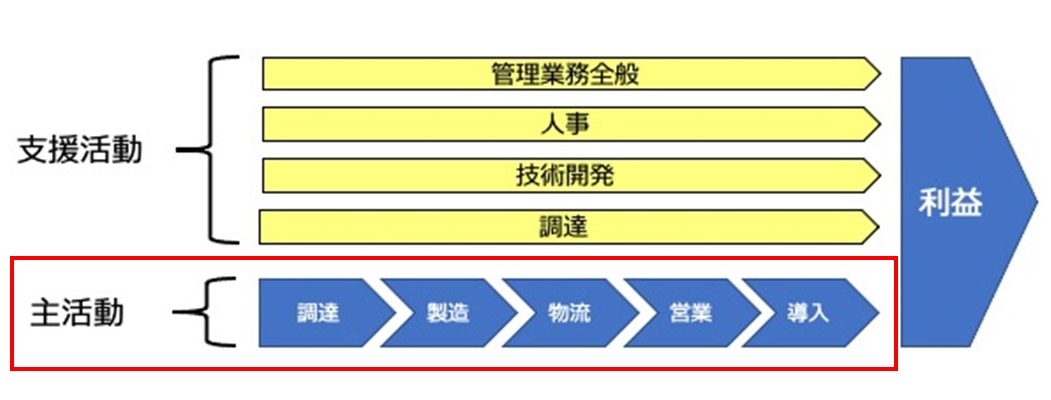

バリューチェーン分析を行うにあたり、まずはバリューチェーンの構成要素を理解することが重要です。バリューチェーンは、主に「主活動」と「支援活動」の2つの大きな要素から成り立っています。これらの要素が互いに連携し、企業の価値創造プロセスを形成しています。

主活動は、製品やサービスの直接的な生産・販売に関わる活動を指します。一方、支援活動は主活動を支える間接的な活動を意味します。これらの活動が連鎖的に行われることで、企業は顧客に対して価値を提供し、競争優位性を獲得することができます。

バリューチェーンの構成要素を詳細に分析することで、企業は自社の強みや弱み、改善すべき点を明確に把握することができます。これにより、効率的な経営戦略の立案や、競合他社との差別化が可能となります。

以下では、バリューチェーンを構成する主活動と支援活動の具体的な内容について、詳しく解説していきます。

5つの主活動

バリューチェーンを分析する上で企業や事業体の主要となる活動があります。製造関連を一例に挙げると「調達」「製造」「物流」「営業」「導入」の5つの活動が連鎖した主活動という定義になります。つまり製品が利益を生むまでにかかる工程を接触的な連鎖から位置付けた構造図です。これらの主活動は、バリューチェーンの中核を成し、顧客に直接的な価値を提供する役割を担っています。

各主活動の詳細は以下の通りです。

・調達: 原材料や部品の購入

・製造: 製品の生産

・物流: 完成品の配送

・営業: 販売活動

・導入: アフターサービスや顧客サポート

これらの活動が効率的に連携することで、バリューチェーン全体の最適化が図られ、競争優位性の構築につながります。企業は自社のバリューチェーンを詳細に分析することで、各活動の改善点や強化すべき領域を特定し、より効果的な事業戦略を立案することができます。

4つの支援活動

主活動を運営するために必要となるのが「管理業務全般」「人事」「技術開発」「調達」の4つに分かれた企業インフラです。これらの支援活動は、バリューチェーン全体の効率性と有効性を高める重要な役割を果たします。「管理業務全般」には経営戦略の立案や財務管理が含まれ、「人事」は人材の採用・育成・評価を担当します。「技術開発」は製品やサービスの改善、新製品の開発を行い、「調達」は原材料や設備の購入を効率的に行います。これらの支援活動が適切に機能することで、バリューチェーン全体の競争力が向上し、企業の持続的な成長が可能となります。主活動のエコシステムを運営するために欠かせない歯車といえるでしょう。

バリューチェーン分析の進め方

バリューチェーン分析は、事業の価値創造プロセスを体系的に理解し、競争優位性を構築するための重要なツールです。この分析を効果的に行うことで、企業は自社の強みを最大限に活かし、弱点を改善する戦略を立てることができます。バリューチェーン分析の進め方は、以下の4つのステップで構成されます。

1. 自社のバリューチェーンの洗い出し

2. コスト分析

3. 強み・弱みの分析

4. VRIO分析

これらのステップを順を追って実施することで、より包括的かつ戦略的な分析が可能となります。バリューチェーン分析を通じて、企業は自社の事業活動の各段階で生み出される付加価値を明確に把握し、競合他社との差別化ポイントを見出すことができます。また、この分析プロセスは、企業の持続可能な競争優位性を確立するための基盤となり、長期的な事業成功につながる重要な戦略立案のステップとなります。

自社のバリューチェーンの洗い出し

まず、対象事業に関わる全ての活動をリストアップし、機能別に分類します。この際、事業が主要とする活動と支援活動について分けて洗い出しをすることが大切です。バリューチェーン分析の第一歩として、自社の価値創造プロセスを可視化することが重要です。視覚的に認識すると比較がしやすくなるため、表や図式にまとめるのが効果的でしょう。例えば、主活動(調達、製造、物流、営業、導入)と支援活動(管理業務全般、人事、技術開発、調達)を縦軸と横軸に配置したマトリックス図を作成し、各活動の詳細を記入していくことで、自社のバリューチェーンの全体像を把握することができます。この洗い出しプロセスを通じて、自社の強みや改善点が明確になり、より効果的なバリューチェーン戦略の立案につながります。

コスト分析

活動ごとにかかるコストをリスト化してみます。コスト化する際の注意は、何を基準にコストを割り出すのかという点です。時間や期間、製造元別、プラン別など、無駄な収支をなくし収益性を高める目的で、数字の洗い出しを図ります。バリューチェーン分析において、コスト分析は非常に重要な要素です。各活動にどれだけのコストがかかっているかを把握することで、コスト削減の機会を見出すことができます。また、競合他社との比較を行うことで、自社のコスト構造の特徴や改善点を明確にすることができます。さらに、バリューチェーンの各段階でのコスト配分を最適化することで、全体的な収益性の向上につながる可能性があります。

強み・弱みの分析

バリューチェーン分析において、各活動の強みと弱みを把握する作業は非常に重要です。この段階では、企業内の多様な意見を集約することで、より確実性の高い分析が可能となります。直近の担当者だけでなく、他部署や異なる階層の社員からも意見を募ることで、新たな視点でのバリューの発見につながる可能性があります。

例えば、営業部門だけでなく、製造部門や研究開発部門からも意見を集めることで、製品やサービスの強みをより多角的に捉えることができます。また、顧客サポート部門からのフィードバックは、製品やサービスの改善点を明確にする上で非常に有益です。

バリューチェーンの各活動における強みと弱みを正確に把握することで、以下のような戦略立案が可能となります。

・強みを活かした差別化戦略の構築

・弱みを改善するための具体的なアクションプランの策定

・競合他社との比較分析による自社の位置づけの明確化

さらに、この分析結果を基に、社内でのワークショップやブレインストーミングセッションを開催することで、より創造的な改善案や新規事業のアイデアを生み出すことができます。このように、バリューチェーン分析における強み・弱みの分析は、企業の持続的な競争優位性を確立する上で重要な役割を果たします。

VRIO分析

バリューチェーン分析の最終段階で、組織が持つ内部資源の有効活用の可能性を分析します。具体的にはVRIO(ブリオ)分析という方法を用い、 Value(価値)、 Rarity(希少性)、 Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)においてYesかNoの採択あるいは、点数付けで評価していきます。この分析により、自社のバリューチェーンにおける競争優位性を明確に把握することができます。

VRIOフレームワークは、バリューチェーンの各要素が持つ戦略的重要性を評価する上で非常に有効です。例えば、ある活動が高い価値を持ち、希少で模倣困難であり、かつ組織的にも十分に活用されている場合、その活動は持続的な競争優位の源泉となる可能性が高いと言えます。バリューチェーン分析とVRIO分析を組み合わせることで、より深い洞察を得ることができ、効果的な戦略立案につながります。

バリューチェーンの活用事例

バリューチェーンを活用してマーケティングしている企業の事例を紹介します。これらの事例は、バリューチェーンの概念を実際のビジネス戦略に効果的に適用し、競争優位性を獲得している企業の取り組みを示しています。

バリューチェーンの活用は、企業が自社の強みを最大限に活かし、顧客に対して高い価値を提供することを可能にします。以下に紹介する企業は、それぞれの業界において独自のバリューチェーンを構築し、持続可能な成長を実現しています。

これらの事例を通じて、バリューチェーンの重要性と、その戦略的な活用方法について理解を深めることができるでしょう。各企業がどのようにバリューチェーンを最適化し、競争力を高めているかを学ぶことで、自社のビジネスモデルの改善にも役立つヒントを得ることができます。

バリューチェーンの分析と活用は、企業の長期的な成功に不可欠な要素となっています。以下の事例を参考に、自社のバリューチェーンを見直し、より効果的な戦略を立てることが重要です。

東京電力ホールディングス

東京電力ホールディングスは、2050年に向けクリーンエネルギーの構築やエネルギー消費の効率化などSDGsへ貢献する企業ストラテジーを掲げています。同社のバリューチェーンは、グループ企業により専門分野の能力を高めるだけでなく、一貫したコンセプトを持って改革に取り組める企業ガバナンスが強みです。また、これまでに培った技術とノウハウを活かし、国内外における水力や風力発電のプロジェクトのサポートにも注力しています。バリューチェーン分析を通じて、東京電力は自社の強みを明確に把握し、競合他社との差別化を図っています。さらに、バリューチェーンの各段階で付加価値を生み出すことで、持続可能なエネルギー供給を実現し、顧客満足度の向上にも努めています。

燃料調達

燃料源の乏しい日本は、LNG(液化天然ガス)や他ガスの輸入に60%依存するほか、石炭20%、水力はわずかに3%、バイオマス再生電気を含めた再生可能エネルギーも10%に満たないため、燃料調達に課題を抱えています。このようなバリューチェーンの上流における課題に対し、東京電力ホールディングスは燃料調達の多様化と効率化に取り組んでいます。例えば、LNGの長期契約や価格変動リスクの低減、さらには再生可能エネルギーの活用拡大など、バリューチェーン全体を見据えた戦略的な燃料調達を推進しています。

発電

そこで東京電力は、バリューチェーンの強化を目指し、発電のための風力、水力、太陽光に加え再生エネルギーの販売促進「グリーンパワープラットフォーム」のインフラ整備に注力しました。再生可能エネルギーのバリューチェーンには東京電力のグループ企業によるCO2削減試算機関、送電網の整備、販売方法に至るまでシームレスな運営体制が確立しています。さらに、同社はバリューチェーン全体を通じて、エネルギー効率の向上と環境負荷の低減に取り組んでいます。これにより、持続可能な発電システムの構築と、顧客への価値提供の最大化を図っています。

送電/配電/販売

2016年に電気の自由化が解禁となってから電力競争が激化の傾向にあるものの、東京電力ホールディングスは革新的なバリューチェーン戦略を展開しています。家庭の余剰電力の預かりや国内初の100%水力による配電、「グリーン電力証明」を発行して環境付加価値のある再生エネルギー対処など販売メソッドを細分化することで競合との差別化を図っています。さらに、同社はバリューチェーンの各段階で効率化を追求し、送電ロスの低減や配電網の最適化にも取り組んでいます。これらの取り組みにより、東京電力ホールディングスは持続可能なエネルギー供給を実現しつつ、顧客満足度の向上と環境への配慮を両立させるバリューチェーンを構築しています。

味の素株式会社

味の素株式会社は、KITCHEN(台所)、TABLE(食卓)、EARTH(地球)、STORE(店頭)のいずれの接点においても高評価が得られるよう、感性工学、観察高額や心理学といった独自の視点で研究を重ね、「キッチンバリューチェーン」と名付けた顧客満足を追求する商品開発を続けています。

同社は、自社の研究開発機関を持ち、アミノサイエンスの分野で卓越することで人、生き物、地球のサステナビリティに貢献しています。味の素株式会社のバリューチェーンは、これまでに国内外合わせて4000以上もの特許を取得するほか、世界14か国に研究拠点を構えグローバルなソリューション提案に取り組んできました。

味の素株式会社は、事業部門と生産部門さらに各専門研究所との支援活動により、おいしいと感じる顧客の官能評価に焦点を当て、原料へのこだわりや食の安全とともにファクトに裏付けられた評価技術向上を実現しています。同社のバリューチェーン分析では、研究開発から製造、マーケティング、販売に至るまでの各段階で付加価値を創出し、競争優位性を確立しています。

さらに、味の素株式会社は持続可能な食資源の確保や環境負荷低減にも注力しており、バリューチェーン全体でのサステナビリティ推進を重要な経営戦略の一つとしています。これにより、企業価値の向上と社会課題の解決を同時に実現する取り組みを展開しています。

株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ)

ユニクロの価値提供は、あらゆる人が、どのような服ともコーディネート可能なベーシック・カジュアル衣料を高品質かつ低価格で提供することにあります。そのバリューチェーン実現のために、各活動を一貫して自社でコントロールする垂直統合(製造小売業)の仕組みを採用しています。工場や海外のパートナー企業との協業が安定していることで、長期的に価値を提供するビジネスモデルの成功例といえるでしょう。

ユニクロのバリューチェーンは、商品の企画・開発から製造、物流、店舗運営、マーケティング・販売まで、一貫した管理体制のもとで構築されています。特に、素材開発や生産過程における品質管理に注力し、高品質な製品を低価格で提供することで、顧客満足度の向上と競争優位性の確保を実現しています。

また、ユニクロは継続的なイノベーションを通じて、バリューチェーンの各段階で効率化と付加価値の創出に取り組んでいます。例えば、AIを活用した需要予測や在庫管理、持続可能な素材の開発など、最新技術の導入と環境への配慮を両立させることで、より強固なバリューチェーンの構築を目指しています。

商品の企画・開発

ユニクロのバリューチェーンにおける商品の企画・開発は、機能性に優れた素材の開発やデザイン性など、一過性のトレンドだけにとどまらない特徴があります。顧客の潜在的なニーズを満たす商品開発に重点を置き、長期的な価値提供を目指しています。そのため、企画から製品化までに十分な時間をかけ、綿密な分析と検討を行います。さらに、販売開始後も継続的に商品の改良を行い、カラーバリエーションや伸縮性などの機能性向上に取り組んでいます。このような徹底したバリューチェーン分析と改善サイクルにより、ユニクロは顧客満足度の高い商品を提供し続けることができています。

製造(素材開発・生産)

ユニクロは自社の製造工場を持たず、縫製をパートナー工場に委託しています。多くの工場が中国にあり、日本の「匠」と呼ばれるエキスパート及び社員による技術指導を徹底。製品の生産にかかわる全工程の品質管理を行っています。このバリューチェーンの重要な部分では、ユニクロは高品質な製品を効率的に生産するために、素材開発にも力を入れています。例えば、「ヒートテック」や「エアリズム」などの機能性素材の開発は、ユニクロのバリューチェーンにおける強みの一つとなっています。また、生産プロセスの最適化にも注力しており、無駄を省いたリーンな製造方法を採用することで、コスト削減と品質向上の両立を図っています。

インバウンド物流

海外工場で生産された商品は、日本の倉庫で管理されます。各倉庫からは提携の運送会社により、商品が店舗に配送される仕組みです。このバリューチェーンの重要な一環として、ユニクロは効率的な物流システムを構築しています。海外からの輸入品を迅速かつ正確に処理し、各店舗へ適切なタイミングで配送することで、在庫管理の最適化を図っています。さらに、バリューチェーン分析を通じて、物流プロセスの継続的な改善に取り組んでおり、コスト削減と顧客満足度の向上を同時に実現しています。

店舗開発

ユニクロのバリューチェーンにおいて、店舗開発は重要な役割を果たしています。従来、ユニクロの店舗は50坪ほどのロードサイド型が主流でしたが、新規顧客層の開拓と効率的な運営を目指し、大型店舗への移行を進めています。2008年以降、ユニクロは55の大型店舗を新規オープンする一方で、45店舗を閉店しました。この戦略的なバリューチェーンの改革により、家賃比率効果が向上し、コスト効率が改善されました。大型店舗は、より多くの商品ラインナップを展示できるため、顧客満足度の向上にも寄与しています。また、都市部の大型店舗は、ユニクロブランドの認知度向上にも貢献しており、バリューチェーン全体の強化につながっています。

店舗運営

ユニクロのバリューチェーンにおける店舗運営の特徴は、「ヘルプ・ユア・セルフ」というモットーに基づく効率的な顧客対応にあります。この方針では、顧客が必要とするときにのみ案内するという顧客主導のアプローチを採用しています。これにより、バリューチェーンの一環として、人件費の効率化と顧客満足度の向上を同時に実現しています。

さらに、ユニクロの店舗運営では、商品の整理整頓や在庫管理にも重点を置いています。バリューチェーンの観点から、適切な商品陳列と在庫レベルの維持は、顧客の購買体験を向上させるだけでなく、販売効率も高めています。これらの取り組みにより、ユニクロは店舗運営を通じて付加価値を創出し、競争優位性を確保しています。

マーケティング・販売

ユニクロは新商品のマーケティングに率先してテレビコマーシャルを活用してきました。安定したベーシックな衣料は、個性ではなく部品としての価値があるという先進性のアピールにつながる会社理念の発信にも注力しています。バリューチェーンの観点から、ユニクロは顧客に対して一貫したメッセージを発信し続けています。特に、品質と価格のバランスを重視したマーケティング戦略を展開しており、これが顧客の信頼獲得につながっています。また、オンラインとオフラインの販売チャネルを効果的に組み合わせることで、顧客の購買体験を向上させています。さらに、季節ごとのキャンペーンや限定商品の展開など、顧客の興味を引き付ける工夫を凝らしています。

人事管理

ユニクロは、セクションごとにポジショニングを設ける成果報酬モデルを起用しています。スーパースター店長に任命されると在庫予算を管理する立場となり、マーチャントとしての能力を最大に発揮する機会を得ることになります。このようなバリューチェーンを意識した人事管理により、従業員のモチベーション向上と業績向上の好循環を生み出しています。また、ユニクロは社内教育にも力を入れており、「ユニクロ大学」と呼ばれる研修制度を通じて、従業員のスキルアップとキャリア形成をサポートしています。これらの取り組みにより、バリューチェーン全体の効率化と価値創造を実現しています。

全般管理

ユニクロは、コストエフェクティブな商品提供のために無駄なコストの削減を徹底しています。最良と思われる企画を全世界統一で実施する「グローバルワン」を掲げ、全社員が経営を実践していくことで成果を獲得する「全員経営」を理念としています。この理念に基づき、バリューチェーン全体を通じて効率的な運営を行っています。例えば、商品の企画・開発から製造、物流、販売に至るまでの各プロセスにおいて、常にコスト削減と品質向上のバランスを追求しています。また、バリューチェーンの各段階で得られたデータを分析し、迅速な意思決定に活用することで、市場の変化に柔軟に対応しています。このような取り組みにより、ユニクロは競争力のあるバリューチェーンを構築し、顧客に高品質な商品を適正価格で提供することに成功しています。

まとめ:バリューチェーンを有利に活用!価値提供に生かす取り組みへ

バリューチェーンの仕組みを理解し、事業のセクションごとに価値の見直しを図ることは、企業の競争力向上に不可欠です。成功事例でご紹介した企業は、バリューチェーンへの貢献を会社全体が認識する一貫した理念を掲げています。これらの企業は、バリューチェーン分析を通じて自社の強みを特定し、それを最大限に活用しています。

バリューチェーン分析を効果的に活用するためには、事業全体による価値提供の取り組みも重要です。各活動の連鎖を最適化し、顧客に提供する価値を最大化することが求められます。また、バリューチェーンの各段階で競合他社との差別化を図ることで、持続的な競争優位を構築することができます。

バリューチェーンをさらに深く理解し、自社に効果的に活用したいという方は、ぜひ専門家にご相談ください。専門家の知見を借りることで、より精緻なバリューチェーン分析が可能となり、事業戦略の立案や実行に役立てることができるでしょう。