マーケティング活動を実施する際には、顧客の行動を予測して、良きタイミングでアプローチすることが欠かせません。そのためには、顧客が購買に至るまでの、一般的な行動プロセスを理解する必要があります。

そんな顧客の一般的な購買プロセスを理解するのに欠かせないのが「AIDMA(アイドマ)」というフレームワークです。AIDMAは、マーケティング戦略を立案する上で重要な役割を果たす概念として広く知られています。

本記事では、AIDMAとは何か、その特徴や活用方法、さらにはAISASなど類似のフレームワークとの違いについて、わかりやすく解説します。マーケティングの基本を押さえたい方、より効果的な顧客アプローチを模索している方にとって、有益な情報となるでしょう。

AIDMAを理解し活用することで、顧客の心理や行動をより深く洞察し、効果的なマーケティング戦略を立案することができます。ぜひ、この記事を通じてAIDMAの概念を学び、あなたのマーケティング活動に活かしてください。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

AIDMAとは

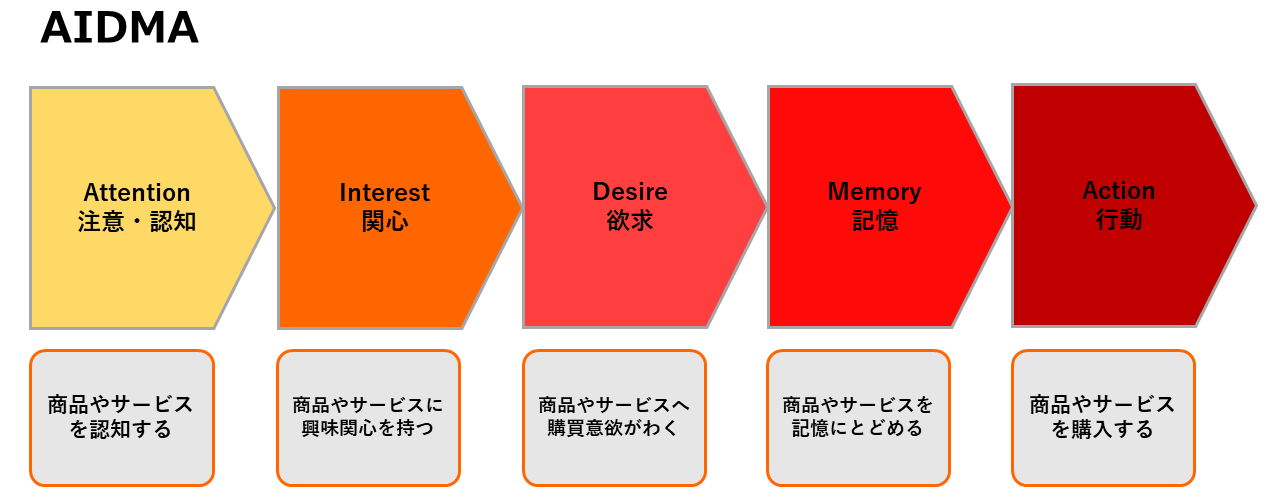

AIDMAとは「Attention、Interest、Desire、Memory、Action」それぞれの頭文字を取ったものです。これは、BtoCの分野で、顧客(消費者)が取る購買決定プロセスをモデル化したフレームワークの一つです。

顧客は商品やサービスを購入するまでに、次のようなプロセスを経ます。

まず、顧客は製品の存在を知ります。これが「Attention」です。次にその製品に興味を持ちます。これが「Interest」です。そして、その製品を欲しいと思うようになります。これが「Desire」です。その場で購入できない場合には、その製品を記憶します。これが「Memory」です。そしてその後、最終的に購買行動に至ります。これが「Action」です。

この5つのプロセスのうち、Attentionを「認知段階」、InterestとDesireとMemoryを「感情段階」、Actionを「行動段階」として3つの区分に分けるのが一般的です。AIDMAは、マーケティング戦略を立てる上で重要な概念であり、顧客の心理と行動を理解するための有効なツールとして広く活用されています。

関連記事

・フレームワークとは?思考を整理しビジネスを進めていくための枠組みを活用シーン別に解説

・第一回 マーケティングって何だろう?~レベルの異なるマーケティングの区分と解釈~

AIDMAの各プロセスの心理~マーケティング目線で

AIDMAをマーケティングで活用するには、AIDMAのプロセス一つ一つの顧客心理をよく理解しなければなりません。そこで、AIDMAのプロセスにおける顧客心理の詳しいところを解説します。

AIDMAは顧客の購買行動を5つの段階に分けて考えるフレームワークです。各段階での顧客の心理状態を理解することで、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

まず、「Attention(注意・認知)」の段階では、顧客が商品やサービスの存在を知ります。この段階での顧客心理は、単に「気づく」というものです。次に「Interest(関心)」の段階では、顧客が商品やサービスに興味を持ちます。ここでの心理は「もっと知りたい」という好奇心です。

「Desire(欲求)」の段階では、顧客が商品やサービスを欲しいと思うようになります。この段階での心理は「欲しい」「使ってみたい」という欲求です。「Memory(記憶)」の段階では、顧客が商品やサービスを記憶にとどめます。ここでの心理は「覚えておこう」というものです。

最後の「Action(行動)」の段階では、顧客が実際に購買行動を起こします。この段階での心理は「買おう」「試してみよう」という決意です。

各段階での顧客心理を理解し、それぞれに適したマーケティング施策を展開することが、AIDMAを活用したマーケティングの核心です。例えば、Attention段階では広告やSNSを通じて認知度を高め、Interest段階では商品の特徴や利点を詳しく説明するなど、段階に応じたアプローチが効果的です。

1.Attention(注意・認知)

商品やサービスを認知する

消費者が、商品やサービスの存在を知る段階です。将来的に購買に至る場合には、必ず「知る=認知する」ところから始まります。インターネットの広告や記事、企業のSNS、テレビのニュースや情報番組などから情報得ることで、消費者は商品やサービスの存在に気付きます。AIDMAフレームワークにおいて、この段階は非常に重要です。なぜなら、認知なくしては次のステップに進むことができないからです。企業は、ターゲット層に効果的にリーチする媒体を選び、印象に残るメッセージを発信することが求められます。

2.Interest(関心)

商品やサービスに興味関心を持つ

商品やサービスの存在を知っても、消費者が購買に至るには興味関心を持たなければ、何も始まりません。このプロセスでは、消費者が商品やサービスに対して、興味を抱く段階です。「なんか良さそう」「なんか面白そう」「これはもしかしたら自分の悩みや課題を解決するものかもしれない」「もっと知りたいな」というフィーリングや好き嫌いに関わるところで、興味を抱くところです。ここで興味の度合いが強ければ、自分から情報収集を始めるでしょう。AIDMAの観点から、この段階で消費者の関心を引き付けることが重要です。例えば、商品の特徴や利点を分かりやすく説明したり、実際の使用例や顧客の声を紹介したりすることで、消費者の興味をさらに喚起することができます。

3.Desire(欲求)

商品やサービスへ購買意欲がわく

興味関心を持って、消費者はより深くその商品やサービスのことを知ることになります。その結果、「欲しい」「使ってみたい」「やってみたい」と思う段階です。見事に自分の欲しいものとハマれば欲求が生まれます。この欲求の段階では、AIDMAの概念に基づき、消費者の感情に訴えかける効果的なマーケティング戦略が重要となります。例えば、商品やサービスの具体的な利点や、使用した際の満足感を強調することで、消費者の購買意欲をさらに高めることができるでしょう。また、限定商品や特別オファーなどを提示することで、「今すぐ手に入れたい」という緊急性を喚起することも有効です。

4.Memory(記憶)

商品やサービスを記憶にとどめる

記憶にとどまっているとはいっても、商品やサービスの存在を忘れられてしまうことも想定して、さまざまな媒体に広告を打つ、定期的にメールを送るなどしてリマインドすることが重要です。AIDMAのフレームワークにおいて、この記憶の段階は非常に重要な位置を占めています。消費者の心の中に商品やサービスの印象を強く刻み込むことで、購買行動につながる可能性が高まります。そのため、企業はこの段階で、ターゲット層に合わせた効果的なリマインド戦略を練る必要があります。例えば、SNSでの定期的な情報発信や、季節に応じたキャンペーンの実施など、消費者の興味を持続させる工夫が求められます。

5.Action(行動)

商品やサービスを購入する

商品やサービスを購入する最終段階です。ここでは「買おう」と思って消費者が何らかの行動を起こす段階です。例えば、お店に足を運んだり、オンラインストアにアクセスしたりします。これがAction(行動)です。しかし、ここで購買が必ず行われるかはわかりません。お店に行っても在庫がないこともありますし、ほかの商品に目移りしてしまうこともあります。またオンラインストア上で使える決済手段がなかったりすれば、購入をあきらめてしまうかもしれません。

マーケティングにおいては、この行動の段階でも気を抜かず、購買につながる施策が必要になるでしょう。例えば、店頭での商品陳列の工夫やセール情報の提供、オンラインストアでの購入プロセスの簡素化、多様な決済方法の用意などが考えられます。AIDMAフレームワークを活用することで、こうした具体的な施策を効果的に計画し実行することができます。

AIDMAをマーケティングに活用するメリット

AIDMAは、マーケティング戦略を構築する上で広く活用されています。これには重要なメリットがあるからです。AIDMAを効果的に活用することで、顧客の購買行動をより深く理解し、適切なアプローチを行うことができます。具体的に、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

まず、AIDMAを活用することで、顧客の行動プロセスに沿ったマーケティング活動が可能になります。各段階で顧客が何を求めているかを理解し、それに合わせた戦略を立てることができるのです。

次に、AIDMAを用いることで、顧客がどの段階で離脱しているかを把握できます。これにより、マーケティング活動の改善点を明確に特定し、効果的な対策を講じることができます。

さらに、AIDMAフレームワークを使用することで、マーケティング施策の効果測定がしやすくなります。各段階での顧客の反応を分析することで、どの施策が効果的で、どの部分に課題があるかを明確に把握できます。

このように、AIDMAをマーケティングに活用することで、より効果的で戦略的なアプローチが可能になり、最終的には売上や顧客満足度の向上につながるのです。

顧客の行動プロセスにマッチしたマーケティング活動ができる

AIDMAは、BtoCにおける顧客の行動プロセスを表すため、AIDMAをよく理解することで、それぞれのタイミングにマッチした施策を行うことができます。マーケティング施策を行う際には、顧客がいま、どのような段階であるのか知り、それに合ったアプローチ、コミュニケーションを取ろうとしなければ、まったく的外れとなってしまい、購買行動につながらなかったり、せっかく良い方向へ意識が向かっていたのにもかかわらず、購買意欲がなくなってしまったりすることにもなりかねません。

一方で、顧客の心理段階にマッチした施策をタイミングよく行うことで、顧客の購買行動を促進させることができれば、企業の利益を生み出します。AIDMAは顧客の心理を理解し、適切なコミュニケーションを行うのに重要な知識となるのです。

さらに、AIDMAを活用することで、各段階での顧客の反応を測定し、効果的なマーケティング戦略を立案することができます。例えば、Attention(注意・認知)段階では広告の到達率や認知度を、Interest(関心)段階ではウェブサイトへのアクセス数や滞在時間を、Desire(欲求)段階では商品詳細ページの閲覧数を、Memory(記憶)段階ではリピート率を、そしてAction(行動)段階では実際の購買数や売上を指標として用いることができます。これらの指標を分析することで、マーケティング活動の効果を継続的に改善し、より効率的な顧客獲得につなげることが可能となります。

顧客がどこで離脱しているかが見える

もし思ったような売り上げにつながらない状態にある場合に、顧客が購買に至るまでのどこで離脱してしまっているのか、もしくはとどまってしまっているのかを知る必要があります。

それには顧客の行動を測定して、AIDMAにあてはめて区切り、どのプロセスに課題があるのかを見つけることが有効です。AIDMAを利用することで、自社の活動のどこに穴があるのかを発見することができるので、そこに施策を講じて穴を埋めれば良いのです。

例えば、AIDMAの各段階で以下のような分析が可能です。

・Attention: 広告やSNSでの認知度は十分か

・Interest: 商品紹介ページへのアクセス数は増えているか

・Desire: 商品詳細ページの滞在時間は長いか

・Memory: リピート率や再訪問率はどうか

・Action: 最終的な購買率はどの程度か

このように、AIDMAフレームワークを活用することで、マーケティング活動の各段階における顧客の動きを可視化し、改善点を明確にすることができます。これにより、より効果的なマーケティング戦略の立案と実行が可能となるのです。

AIDMAの活用方法

AIDMAは、マーケティングにおいて大きなメリットをもたらすフレームワークです。この顧客行動モデルを効果的に活用することで、より的確なマーケティング戦略を立案し、実行することができます。ここでは、AIDMAを具体的にどのように活用できるのか、その方法や用途をご紹介します。

AIDMAを活用する際は、まず顧客の購買プロセスを深く理解することが重要です。各段階(Attention、Interest、Desire、Memory、Action)において、顧客の心理や行動を分析し、それぞれに適したアプローチを考えます。例えば、Attention段階では認知度を高めるための広告戦略を立て、Interest段階では顧客の興味を引く魅力的なコンテンツを提供するといった具合です。

また、AIDMAを活用することで、マーケティング施策の効果測定や改善点の特定も容易になります。各段階でのコンバージョン率や離脱率を追跡することで、どの段階で顧客が離れていくのか、どこに課題があるのかを明確に把握できます。これにより、ピンポイントで改善策を講じることが可能となり、より効率的なマーケティング活動につながります。

さらに、AIDMAは商品やサービスの開発段階でも有用です。顧客の購買プロセスを考慮しながら商品設計を行うことで、より顧客ニーズに合致した製品を生み出すことができます。このように、AIDMAは単なる顧客行動モデルではなく、企業の様々な活動に応用可能な汎用性の高いフレームワークなのです。

1.ペルソナを設定するときに活用する

AIDMAを活用することで、マーケティング施策を行う際に設定するペルソナを設定しやすくなります。ペルソナとは、自社の商品やサービスを購入、利用する典型的なユーザー像のことです。漠然と「30代の独身女性」といったターゲット層のことではなく、実際にその人物が実在しているかのように細かくプロフィールを設定します。例えば年齢、性別、居住地、職業、役職、勤務地、年収、既婚・未婚、子どもの有無、趣味、価値観、家族構成、友人関係、休日の過ごし方、ライフスタイルなどを具体的に決めていきます。

そのペルソナを設定する際に、AIDMAの各段階に沿って具体的な行動や心理を想定します。例えば、認知の段階ではどの媒体から情報を得るのか、どういったことに興味関心を寄せるのか、どのような欲求を持つのか、どのように記憶に留めるのか、そして最終的にどのような行動を取るのかといったように具体的に設定します。このようにAIDMAの枠組みを使ってペルソナを描くことで、より実在感のある顧客像を作り上げることができます。

そうすることで、ペルソナに対する、より具体的な施策が見えてきます。例えば、認知段階では、そのペルソナが普段接している媒体を選んで広告を出稿したり、興味関心の段階では、ペルソナの価値観に合わせたコンテンツを制作したりするといった具合です。AIDMAを活用したペルソナ設定により、顧客の行動プロセスに沿った効果的なマーケティング戦略を立案することが可能となります。

2.プロセスに応じた効果的なアプローチ方法を策定できる

AIDMAを活用する大きなメリットは、各プロセスに最適化されたアプローチを実施し、売上増加につなげられることです。そのため、AIDMAの各段階に合わせて効果的なアプローチ方法を戦略的に策定することが可能です。例えば、Attention(注意・認知)の段階では、ターゲット層に合わせた適切な媒体選択が重要となります。広告やSNSなど、最も効果的なチャネルを通じて商品やサービスの認知度を高めていきます。Interest(関心)の段階では、ターゲットの興味を引く魅力的なコンテンツを用意し、商品やサービスの魅力を効果的に伝えることが求められます。このようにAIDMAの各プロセスに応じて、最適なマーケティング施策を展開することで、顧客の購買行動を促進し、ビジネスの成功につなげることができるのです。

Attention

有名女優を数名同時に起用し、これまでにない豪華キャストによるテレビCMを展開して大きな話題になりました。テーマソングも人気アイドルの楽曲を用いてインパクトを与えました。認知度を高めるのはもちろん、興味関心も同時に誘うような内容でした。AIDMAの最初のステップとして、商品の存在を効果的に消費者に知らしめる工夫が施されています。さらに、SNSやウェブ広告などのデジタル媒体も活用し、幅広い年齢層への訴求を図りました。

Interest

新聞を何気なく見ていたら、折り込みチラシにその商品の広告が入っており、「ああ、あの面白いCMの商品ね」と関心を寄せる流れにしました。特徴や価格、効果などがパッと見てわかるように書かれており、大きな関心を集めました。AIDMAの「Interest」段階では、消費者の興味を引き付けることが重要です。この事例では、テレビCMと新聞折り込みチラシを効果的に組み合わせることで、ターゲット層であるシニアの方々の注目を集めることに成功しています。チラシには商品の特徴や価格、効果が一目でわかるように記載されており、消費者の関心を高める工夫がなされています。

Desire

折り込みチラシには「これを飲んで元気になりました」などの体験談も大きく載っており、同様の悩みを抱えていた消費者は「自分もこれでよくなるかもしれない」と思い、購買欲求をかきたてました。また初回利用には割引特典をつけることで、効果に不安のある人の欲求を高めました。さらに、AIDMAの「Desire」段階に合わせて、商品の効能や成分についての詳細な情報も提供し、消費者の興味をより深い欲求へと変換させる工夫を行いました。

Memory

繰り返しCMやチラシでインパクトのある訴求を続けることで、購買意欲が薄れるのをカバーしました。AIDMAの「Memory」段階では、消費者の記憶に商品を留めることが重要です。そのため、定期的なリマインドメールの配信や、季節ごとの特別キャンペーンの実施など、様々な方法で商品の存在感を維持しました。また、健康に関する有益な情報を提供するニュースレターを定期的に送付することで、ブランドへの信頼感を醸成し、長期的な記憶形成を促進しました。

Action

インターネットでの注文を簡単にできるようにし、電話での注文にも対応しました。さらに、AIDMA(アイドマ)の各段階を意識した丁寧な説明と、初回特典などの魅力的な条件を提示することで、購買行動を促進しました。また、実店舗でも商品を手に取れるようにし、店頭でのサンプル配布や試飲会を実施することで、消費者の購買意欲を高める工夫を行いました。これらの施策により、多くのシニア層の顧客獲得に成功しました。

3.最適なタイミングで情報提供する

最適なタイミングで情報提供することも大切です。AIDMAのそれぞれに合ったタイミングで、ターゲットとなる消費者に対して情報を提供します。タイミングが合えば、消費者にとって有益度が高まり、AIDMAのそれぞれの段階を着実に踏んでくれる可能性が高まります。例えば、Attention段階では新商品の発表時に広告を出稿し、Interest段階では商品の特徴や魅力を詳しく紹介するコンテンツを提供するなど、各段階に応じた情報提供が効果的です。また、顧客の行動データを分析し、個々の顧客の購買サイクルに合わせて情報を届けることも重要です。マーケティングオートメーションなどのツールを利用して、しっかりと計画的にコミュニケーションを取っていきましょう。これにより、AIDMAの各プロセスを効果的に進め、最終的な購買行動につながる可能性が高まります。

AIDMAの活用事例

AIDMAは実際、どのように活用されているのでしょうか。企業によるマーケティングにおける活用事例を2つご紹介します。これらの事例は、AIDMAのフレームワークを効果的に利用して、消費者の購買行動を促進させる具体的な方法を示しています。

1つ目は大手化粧品会社によるヘアケア製品の販売事例、2つ目は健康食品販売会社によるシニア向け健康食品の販売事例です。どちらもAIDMAの各段階に合わせて戦略的なマーケティング活動を展開し、消費者の注目を集め、興味を引き、欲求を喚起し、記憶に残るようにし、最終的に購買行動へと導いています。

これらの事例から、AIDMAを活用することで、顧客の購買プロセスに沿った効果的なマーケティング戦略を立案し実行できることがわかります。各企業が自社の製品やサービス、ターゲット層に合わせてAIDMAを適切に活用することで、より効果的なマーケティング活動が可能となるでしょう。

1.ヘアケア販売の事例

AIDMAを活用したマーケティング戦略の具体例として、ある大手化粧品会社のヘアケア製品販売の事例を紹介します。この事例では、AIDMAの各段階に沿って効果的なプロモーションを展開し、消費者の購買行動を促進することに成功しました。ヘアケア製品という日常的に使用する商品であるからこそ、AIDMAフレームワークを活用して段階的にアプローチすることで、より多くの消費者の心に響く戦略を実現しました。

Attention(注意・認知)

有名女優を数名同時に起用し、これまでにない豪華キャストによるテレビCMを展開して大きな話題になりました。テーマソングも人気アイドルの楽曲を用いてインパクトを与えました。認知度を高めるのはもちろん、興味関心も同時に誘うような内容でした。このAIDMAの最初のステップでは、ターゲット層に対して商品やサービスの存在を効果的に知らしめることが重要です。そのため、テレビCMだけでなく、SNSやウェブ広告、屋外広告など、複数のメディアを組み合わせたクロスメディア戦略も採用されることがあります。

Interest(関心)

新聞を何気なく見ていたら、折り込みチラシにその商品の広告が入っており、「ああ、あの面白いCMの商品ね」と関心を寄せる流れにしました。特徴や価格、効果などがパッと見てわかるように書かれており、大きな関心を集めました。AIDMAの「Interest」段階では、消費者の興味を引き付けることが重要です。そのため、チラシには商品の魅力的な写真や、簡潔でわかりやすい説明文を掲載し、ターゲット層のシニアが「これは自分に合っているかもしれない」と感じられるような内容にしました。また、健康に関する統計データや専門家のコメントなども添えることで、信頼性を高め、より深い関心を引き出すよう工夫しました。

Desire(欲求)

折り込みチラシには「これを飲んで元気になりました」などの体験談も大きく載っており、同様の悩みを抱えていた消費者は「自分もこれでよくなるかもしれない」と思い、購買欲求をかきたてました。また初回利用には割引特典をつけることで、効果に不安のある人の欲求を高めました。さらに、AIDMAの「Desire」段階では、商品の具体的な効能や使用方法を詳しく説明することで、消費者の「欲しい」という気持ちを強化しています。例えば、健康食品に含まれる成分の働きや、どのように体調改善につながるかなどを分かりやすく解説し、購入意欲を刺激しています。

Memory(記憶)

繰り返しCMやチラシでインパクトのある訴求を続けることで、購買意欲が薄れるのをカバーしました。AIDMAのこの段階では、消費者の記憶に商品やサービスを定着させることが重要です。そのため、テレビCMの放送頻度を上げたり、新聞折り込みチラシを定期的に配布したりすることで、継続的な認知度向上を図りました。また、商品パッケージやロゴデザインを印象的なものにし、視覚的な記憶を強化する工夫も行いました。さらに、ラジオCMやSNS広告など、複数の媒体を活用することで、様々な接点から消費者の記憶に訴えかける戦略を展開しました。

Action(行動)

インターネットでの注文や電話注文の受付体制を整え、AIDMAの各プロセスを経た消費者が購入しやすい環境を整備しました。また、店頭での販売も行い、商品のパッケージデザインを目立つようにして陳列しました。さらに、店員による丁寧な説明や試飲サービスを実施することで、購買行動を促進しました。このような多角的なアプローチにより、シニア層の健康意識と相まって、AIDMAを活用した効果的なマーケティング戦略が実を結びました。

2.健康食品販売の事例

続いては、ある健康食品販売会社のシニア向け健康食品の販売事例です。この事例では、AIDMAの各段階に沿って効果的なマーケティング戦略が展開されました。特に、ターゲット層であるシニア層の生活習慣や情報収集方法を考慮し、テレビCMや新聞折り込みチラシなどの従来型メディアを巧みに活用しています。この戦略により、商品の認知から購買行動に至るまでの顧客の心理プロセスに沿った効果的なアプローチが実現されました。AIDMAフレームワークを活用することで、各段階で適切な施策を講じ、最終的な購買につなげる流れを作り出すことができたのです。

Attention(注意・認知)

有名女優を数名同時に起用し、これまでにない豪華キャストによるテレビCMを展開して大きな話題になりました。テーマソングも人気アイドルの楽曲を用いてインパクトを与えました。認知度を高めるのはもちろん、興味関心も同時に誘うような内容でした。また、AIDMAの最初のステップとして、SNSやWebサイトなどのデジタル媒体も活用し、幅広い年齢層に向けて商品の存在を周知しました。これにより、テレビCMを見逃した層にもリーチし、より効果的に注意を喚起することができました。

Interest(関心)

新聞を何気なく見ていたら、折り込みチラシにその商品の広告が入っており、「ああ、あの面白いCMの商品ね」と関心を寄せる流れにしました。特徴や価格、効果などがパッと見てわかるように書かれており、大きな関心を集めました。AIDMAのInterest段階では、消費者の興味を引き付けることが重要です。そのため、チラシには商品の魅力的なビジュアルや、簡潔でわかりやすいキャッチコピーを掲載し、ターゲット層のシニアにとって読みやすいデザインと文字サイズを採用しました。また、健康に関する簡単なクイズなども盛り込むことで、楽しみながら商品への関心を持ってもらえるよう工夫しました。

Desire(欲求)

折り込みチラシには「これを飲んで元気になりました」などの体験談も大きく載っており、同様の悩みを抱えていた消費者は「自分もこれでよくなるかもしれない」と思い、購買欲求をかきたてました。また初回利用には割引特典をつけることで、効果に不安のある人の欲求を高めました。さらに、AIDMAの「Desire」段階では、商品の具体的な効能や使用方法を詳しく説明し、消費者の「欲しい」という気持ちを強めました。例えば、この健康食品がどのように体内で作用するのか、どのくらいの期間で効果が現れるのかなどの情報を提供することで、購買意欲を刺激しました。

Memory(記憶)

繰り返しCMやチラシでインパクトのある訴求を続けることで、購買意欲が薄れるのをカバーしました。また、AIDMAの「Memory」段階では、ターゲット層であるシニアの方々の記憶に残りやすい工夫も施しました。例えば、商品名を覚えやすい短いフレーズにしたり、パッケージデザインを特徴的なものにしたりすることで、店頭で目にしたときにすぐに思い出せるようにしました。さらに、定期的にダイレクトメールを送付し、商品の存在を思い出させる取り組みも行いました。これらの施策により、商品が消費者の記憶に長くとどまるよう努めました。

Action(行動)

インターネットでの購入や電話での注文を簡単にできるようにし、実際の購買行動へと導きました。さらに、AIDMAの概念を活用して、商品の魅力や効果をわかりやすく伝えるランディングページを用意しました。このページでは、健康食品の成分や期待できる効果を詳しく解説し、ユーザーの疑問に答える FAQ セクションも設けることで、購入の障壁を取り除きました。また、初回購入者向けの特別キャンペーンを実施し、購買意欲を高める工夫も行いました。これらの施策により、多くのシニア層の顧客を獲得することに成功しました。

AIDMAにおける具体的な施策まとめ

これまでAIDMAの活用方法や事例を見てきましたが、AIDMAのそれぞれのプロセスにおいて、それぞれどんなマーケティング施策を行えばいいのか、なんとなくわかったかと思います。ここで、具体的に、それぞれのプロセスにおいてどのような施策が有効であるのかをまとめます。マーケティング戦略立案の際にお役立てください。

1.Attention(注意・認知)

・インターネット広告、Webサイトのコンテンツ、メールマガジン、SNSなどオンラインによる情報発信・周知。

・テレビCMや新聞折込チラシ、交通広告、インターネット広告などの広告媒体による情報発信・周知。

・ターゲットに最も親しみのある媒体の選定。

・インパクトのある広告のコンテンツの展開によりAttentionとInterestを同時に高める。

2.Interest(関心)

・Attentionと同様の媒体による情報発信の際に、ターゲットが興味を引きそうな商品・サービスの魅力を訴求する。

・テレビCMと折込チラシなどのクロスメディアを活用して関心を高める。

3.Desire(欲求)

・自ら情報収集する消費者向けに、商品やサービスの詳しい情報や、それに関連する知識などを多様に準備しておく。Webサイトのコンテンツを充実させるなど。

・店頭や街角でサンプルを配布する、Web上で試供品を無料提供するなどして利用を促す。

・初回利用には割引特典をつける。

4.Memory(記憶)

・あらゆる媒体を通して継続して訴求し続け、消費者の購買意欲を損なわないようにする。

・クーポン提供や割引情報など、お得な情報を発信し、購買意欲をかきたてる。

・定期的にメールを送り、リマインドをする。

・店頭ではPOPなどを利用して商品を訴求する。

5.Action(行動)

・店頭では十分な在庫を確保する。

・店頭ではクーポン配布、お得なセット販売などで購買を後押しする。

・オンラインストアでは在庫を十分確保すると共に、決済手段を充実させるなどスムーズな購買ができるようにする。

・消費者が持つ疑問点をすぐに解決できるようによくある質問集を用意しておく。

・ターゲットに応じて、オンライン購入だけでなく、電話やファックスからの注文も受け付ける。

AIDMAはもはや古い?

ところで、最近、AIDMAのフレームワークは、もはや古いといわれるようになってきました。そもそもAIDMAは、20世紀初頭に、マーケティングという言葉が注目されはじめた頃に生まれた概念です。そのため、消費者行動もその当時の環境に合わせた行動になっているのです。

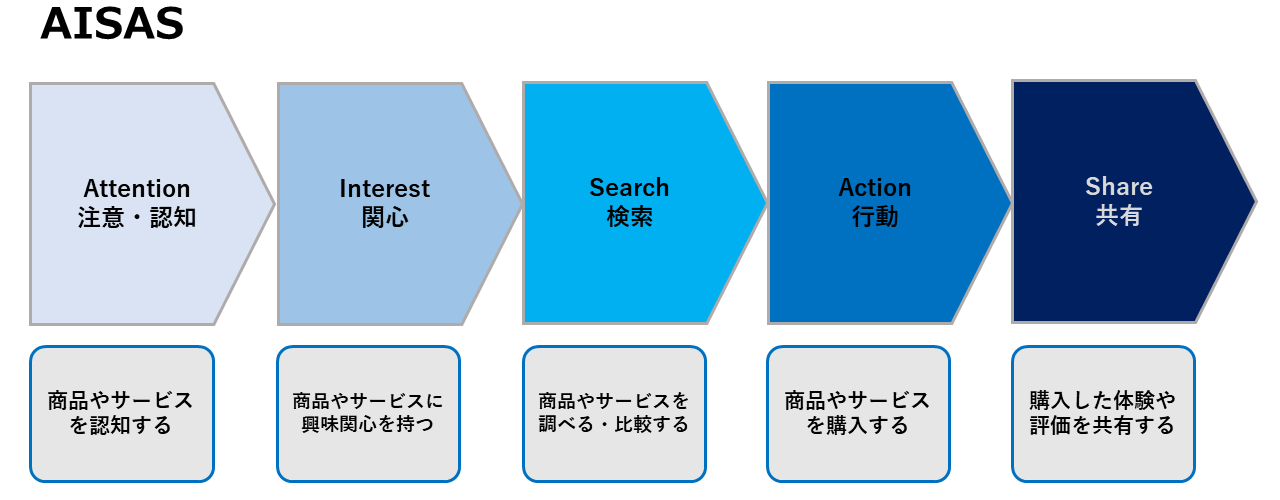

もはや古いといわれるのは、インターネットの普及により、一般消費者の行動は変化しているためです。そのため、今の時代に合ったインターネットやSNSなどを考慮した消費者行動モデルとして「AISAS(アイサス)」をはじめとしたいくつかのフレームワークが注目されています。

AIDMAとAISASとの違いとは?

先にご紹介したAISASは、AIDMAとどのように違うのかを確認しておきましょう。

AISAS(アイサス)とは、Attention(注意・認知)、Interest(関心)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)のプロセスを踏む新しいフレームワークです。

最近の消費者の行動は、AIDMAのAttention(注意・認知)やInterest(関心)の際に、Search(検索)して自分の知りたい情報を集めるのが一般的です。その商品についての詳しい説明や、口コミ、似ている他の商品との比較などをインターネットの検索エンジンやSNS、チャットツールでの知り合いとのコミュニケーションなどによってありとあらゆる方法で情報取集をします。

また、Desire(欲求)の後で、Memory(記憶)というステップを踏まずに、すぐにAction(行動)に至るケースも少なくありません、そしてその後、自分の体験をSNSなどで知らせるShare(共有)活動をするのです。

AISASのマーケティング活用事例

ここで、AISASをマーケティングに活用し、成功している事例を一つ、ご紹介します。ある有名なコーヒーチェーンの事例です。

1.Attention(注意・認知)

このコーヒーチェーンは、テレビCMやインターネット広告を基本的に行わない方針です。それでも新メニューや新商品が出るたびに、なぜかインターネット上では情報が各所に瞬く間に広まり、多くの人がそれを「認知」している状態になります。

例えば、季節の新メニューを発売するニュースを企業として出します。また、同時に公式SNSページでも情報発信をします。すると、消費者のファンやマスメディアがその情報をいち早く察知し、拡散させます。そうした情報を一消費者が目にすることになり、Attentionに至ります。

2.Interest(関心)

消費者は、SNSで見映えの良い写真とおいしそうなカフェメニューを見ると、興味を引きます。またあのコーヒーチェーンが新しいメニューを出したのかと多くの人が関心を持ちます。

3.Search(検索)

本当に興味を持った人は、今回の新メニューはどんなものだろうか?と気になり、あらゆる情報を探ります。検索エンジンやSNSなどあらゆる方法で検索します。

4.Action(行動)

検索の結果、「飲んでみたい」と思った消費者は、カフェに立ち寄って新メニューを購入します。

5.Share(共有)

しかし購入して飲んで終わりではありません。飲む前にSNSに投稿する用に写真を撮る行動が見られます。そして感想と共に、その写真を投稿してSNS上などに共有されます。そしてそれを見た他の消費者がまたAISASの行動を起こすのです。

AISASが自然な形で良い循環を生んでいる好例といえます。

AISCES、SIPS、DECAXとの違いも知っておこう

AIDMAやAISASの他に、AISCES、SIPS、DECAXというフレームワークも注目を集めています。それぞれ、どのような意味があるのか確認しておきましょう。

AISCEAS(アイシーズ・アイセアス)

AISCEASは、Attention(注意・認知)、Interest(関心)、Search(検索)、Comparison(比較)、Examination(検討)、Action(行動)、Share(共有)の頭文字を取ったもので、AISASと意味はほぼ同じとされています。

AISASに、Comparison(比較)とExamination(検討)が加わっていますが、これも顧客である消費者がインターネットを利用して購買行動を行うプロセスを表します。検索した後に、比較や検討を行うことを示しています。

SIPS(シップス)

SIPSは、SNSの普及から利用されているフレームワークです。Sympathize(共感)、Identify(確認)、Participate(参加)、Share & Spread(共有・拡散)の頭文字を取ったものです。まずSNSで消費者は気になるものを見つけ、共感します。それがどのような商品なのか、自分も買える商品かどうかなどを確かめる行動を行い、確認します。そして次の参加というのは、直接購買行動を行うわけではなく、リツイートしたり、シェアしたりしてSNSに参加するという意味です。そしてさらにその投稿を見た人たちがシェアや拡散をしていくというものです。購買行動が存在しないため、「購買行動プロセス」ではなく、「生活者消費行動モデル」などと呼ばれていますが、これも昨今、重要な消費者の典型的な行動であるといえます。そのため、マーケティング活動に活かすことができます。

DECAX(デキャックス)

DECAXは、SNSも考慮した新時代の購買行動プロセスのフレームワークです。Discovery(発見)、Engagement(関係構築)、Check(確認)、Action(行動)、eXperience(体験と共有)の頭文字を取ったものです。

まずは身近なインターネット上やSNSなどでコンテンツを発見します。そしてそれを発信している企業やインフルエンサーをフォローするなどしてエンゲージメントを結びます。そうして関係を構築しながら、企業であればその企業が出している商品やサービスを確認します。やがてその商品を購入することになります。その後は、その商品を購入した体験談をSNSで発信し、共有します。

DECAXは企業のコンテンツマーケティングに対応する購買行動プロセスといわれています。

AIDMAと共に、これらの現代に合った消費者の行動モデルを合わせて、マーケティング活動に活かしましょう。

まとめ

AIDMAとは「Attention、Interest、Desire、Memory、Action」それぞれの頭文字を取ったもので、BtoCの分野で、顧客(消費者)が取る購買決定プロセスをモデル化したフレームワークの一つ。

AIDMAをマーケティングに活用するメリットとして、顧客の行動プロセスにマッチしたマーケティング活動ができることや、顧客がどこで離脱しているかが見えることなどがある。

AIDMAの活用方法として、1.ペルソナを設定するときに活用する、2.プロセスに応じた効果的なアプローチ方法を策定できる、3.最適なタイミングで情報提供するなどがある。

インターネットの普及により、AIDMAのフレームワークは、もはや古いといわれるようになってきた。そこで近年は、インターネットやSNSを想定したAISASやAISCES、SIPS、DECAXなどのフレームワークも注目されている。