「エシカル消費」とは、社会問題や環境問題に配慮した商品を選択したり、より良い社会を実現するための消費行動をとったりすることを指します。つまり、世界の人々や地球環境に対してプラスの影響を与えるであろう行動を積極的に行っていくことになります。

近年では SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みが求められている中で、エシカル消費にも注目が集まっており、消費者の行動様式にも変化が起き始めています。例えば、フェアトレード商品の購入や、環境に配慮した製品の選択など、日常生活の中でエシカル消費を実践する人が増えています。

エシカル消費は、単に個人の良心的な行動というだけでなく、社会全体の持続可能性を高める重要な役割を果たします。企業もこの潮流に応じて、エシカルな製品開発やサプライチェーンの見直しを行うようになってきました。

本記事では、エシカル消費の概要や SDGs との関連性、具体例などについて詳しく解説します。これらの情報を通じて、読者の皆様がエシカル消費への理解を深め、日々の生活の中で実践できるヒントを得ていただければ幸いです。

関連記事

・消費者の建前と本音に見る「エシカル消費」の実態:明治大学 加藤拓巳氏が語るブランドマネジメントの重要性とマーケターの役割

・エシカル消費の進化とマーケティングの未来:HRテックの成功事例やコンセプトの重要性を専門家が解説

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

エシカル消費とは

エシカル消費は、近年世界全体で取り組まれている活動です。まだ日本では徐々に取り組まれつつある活動で知らない人も多いのではないでしょうか。まずは、概要の理解を深めていきましょう。

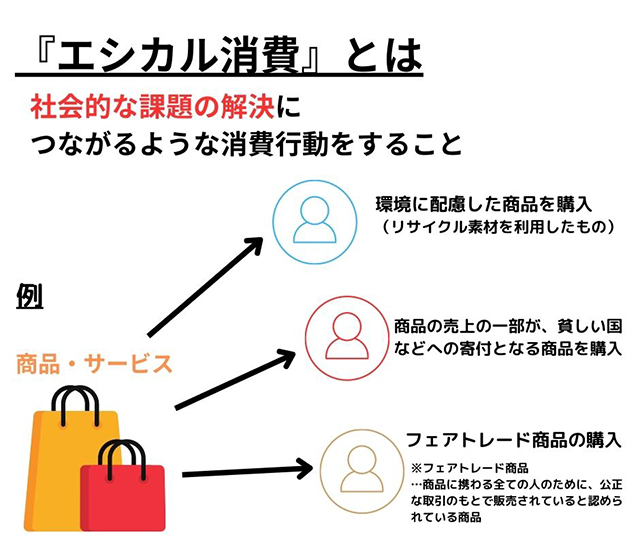

エシカル消費とは、社会問題などに配慮した商品を選んだり、より良い社会を実現するための消費行動をとったりすることを指します。つまり、世界の人々や地球に対してプラスの影響を与えるであろう行動を積極的に行っていくことになります。

近年ではSDGsの取り組みが求められている中で、エシカル消費にも注目が集まっており、消費行動のあり方にも変化が起き始めています。エシカルという言葉は「倫理的な」「道徳的な」という意味を持ち、消費者が自身の購買行動を通じて社会や環境に貢献することを示しています。

エシカル消費の具体例としては、フェアトレード商品の購入、環境に配慮した製品の選択、地産地消の推進などが挙げられます。これらの行動は、労働者の権利保護や環境保全、地域経済の活性化などにつながります。

また、エシカル消費は単に商品を購入するだけでなく、商品の背景にある生産過程や流通経路にも関心を持ち、より持続可能な社会の実現に向けた選択をすることを意味します。消費者一人ひとりの意識と行動が、グローバルな課題解決に貢献する可能性を秘めているのです。

社会的な課題の解決につながるような消費行動をすること

エシカル消費は、社会問題などに配慮した商品を選んだり、持続可能な社会を実現するための行動をとったり、「社会的な課題の解決につながるような消費行動をすること」を指します。「エシカル(Ethical)」には「倫理的な」「道徳的な」という意味があり、この意味と関連させると、世界の人々や地球に対してプラスの影響を与える倫理的な消費行動と捉えることができます。

具体的には、環境保護に配慮した製品を選択したり、フェアトレード商品を購入したり、地域の経済を支援するために地産地消を実践したりすることが挙げられます。これらの行動は、環境問題や貧困問題、労働問題などの社会的課題の解決に寄与します。

エシカル消費は、個人の小さな行動から始まりますが、その積み重ねが大きな変化を生み出す可能性があります。消費者一人ひとりが、自分の購買行動が社会や環境に与える影響を意識し、より良い選択をすることで、持続可能な社会の実現に貢献できるのです。

現代において注目されている理由とは

近年では、さまざまな環境・社会問題が発生しており、各国の政府などが世界全体で問題の解決に取り組んでいます。そんな中、一般的な消費者たちは、自分たちが購入する製品がどのように生産されているのか、どのような場所で作っているのか、など、購入するものの背景にあまり関心を示すことがありませんでした。

しかし、最近は一般的な消費者たちの中でも環境・社会問題に関心を持つ人たちが増え、自分たちの行動でその問題を緩和させていこうと考える人たちが増加傾向にあるのです。自分だけでなく、周りの人々や環境がよりよくなるように行動し、自分たちの未来をさらに良くしていこうと考え、今までと違った行動をとるようになりました。

言葉だと難しく感じるかもしれませんが、案外私たちでも行っていることがこの行動に繋がることがあります。例えば、マイバックを準備してゴミ袋の消費をせずに買い物を行ったり、環境の為に省エネに繋がったりするるような家電を購入したりなども、この行動の1つとなります。小さなことではありますが、この行動1つ1つが社会の問題を解決し、私たちの良い未来を創り出すきっかけとなるのです。

エシカル消費が注目される背景には、SDGsの普及も大きく関係しています。持続可能な社会の実現に向けて、個人の消費行動が果たす役割の重要性が認識されるようになったのです。このように、エシカル消費は現代社会における重要なトレンドとなっており、今後さらに広がりを見せていくことが予想されます。

エシカル消費とSDGsの関連性

エシカル消費は、SDGsとも密接な関連性があります。SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された国際目標です。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標からなり、環境問題や貧困、食糧危機などのグローバルな課題の解決を目指しています。

エシカル消費は、これらSDGsの目標達成に向けた有効な手段として注目されています。消費者一人ひとりの選択が、持続可能な社会の実現に貢献できるのです。例えば、環境に配慮した商品を選ぶことで、気候変動対策や海洋・陸上資源の保護に繋がります。また、フェアトレード製品を購入することで、貧困削減や不平等の是正に寄与できます。

SDGsの17の目標の中でも、エシカル消費と特に関連性が高いものには以下があります。

●目標2:飢餓をゼロに

●目標3:すべての人に健康と福祉を

●目標10:人や国の不平等をなくそう

●目標11:住み続けられるまちづくりを

●目標12:つくる責任つかう責任

●目標14:海の豊かさを守ろう

●目標15:陸の豊かさも守ろう

これらの目標に向けて、私たちは日々の消費行動を通じて貢献することができます。例えば、食品ロスを減らすことで目標2に、オーガニック製品を選ぶことで目標3に、地産地消を心がけることで目標11に、それぞれ寄与できるのです。

エシカル消費を実践することは、単に個人の良心的な行動にとどまらず、グローバルな課題解決に向けた具体的なアクションとなります。私たち一人ひとりの消費選択が、持続可能な未来の実現に向けた大きな一歩となるのです。

目標2:飢餓をゼロに

「飢餓をゼロに」は、年齢問わず世界の人たちが、栄養のある食事を取り、世界中の飢餓を終わらせることを目指す目標です。エシカル消費の観点からも、この目標は重要な意味を持ちます。

世界には、栄養不良や栄養失調が原因で命を落とす子供たちが複数います。一方で、日本などのあまり食事には困ることのない国では、多くの食品が廃棄となります。食品ロスは、資源や労働力が無駄になってしまいますし、廃棄による環境への悪影響など、様々な問題が発生してしまいます。エシカル消費を意識することで、これらの問題に対処することができます。

自分たちが生きていく上で、身近な環境を守りながら、農業の生産量を増やして食べられるものを作っていくことは非常に重要となります。農業の生産量を増やしていくことは、飢餓や栄養不足をなくすために非常に効果的な施策といえるのです。エシカル消費の観点から、地産地消を心がけたり、フェアトレード商品を選んだりすることで、この目標の達成に貢献できます。

さらに、エシカル消費を通じて、食品ロスの削減にも取り組むことができます。必要な量だけを購入し、無駄なく消費することで、食品廃棄を減らし、資源の有効活用につながります。これは、飢餓問題の解決に向けた重要なステップとなります。

目標3:すべての人に健康と福祉を

「すべての人に健康と福祉を」は、世界の人たちが安心して健康に暮らすために、病気を未然に予防する取り組みや、適切な治療を受けることのできる環境を整えるための目標です。エシカル消費の観点からも、この目標の達成に貢献できる行動が求められています。

世の中にある化粧品や食品には、肌に触れることで健康に悪影響を与える成分が含まれているものや、害を与える添加物が含まれているものなどが存在します。それらの利用を控えることで、自らの健康を保つことができるのはもちろんですが、その商品が売れなくなります。悪影響を与えてしまう製品が売られなくなることで、世界の健康被害が少なくなることに繋がるのです。

近年では、化粧品や食品において、オーガニックのものが増えてきています。化学的な成分を使用せず、自然由来の原材料から作られているため、健康面はもちろん環境に配慮された製品となっています。これらの商品を選択することも、エシカル消費の一環として重要です。

さらに、エシカル消費を通じて、途上国の人々の健康と福祉の向上にも貢献できます。例えば、フェアトレード商品を購入することで、生産者の労働環境や生活水準の改善につながり、結果として彼らの健康状態も向上します。また、環境に配慮した製品を選ぶことで、地球規模での環境問題の改善に寄与し、間接的に世界中の人々の健康を守ることにもなります。

このように、エシカル消費は個人の健康だけでなく、社会全体の健康と福祉の向上にも貢献する重要な取り組みなのです。

目標10:人や国の不平等をなくそう

「人や国の不平等をなくそう」は、国と国の間や、国内での不平等を減らしていくための目標です。世界の約20%の富裕層が世界の所得の80%を占めるという考察があるように、さまざまな国で貧富の格差が問題となっています。所得の面だけでなく、世界では人種や性別、障がいなどによって不平等な扱いを受けている人が多く存在しています。人間だれしも平等に生きていくべきこの世界で、不当な扱いを受けるのは間違っているといえるでしょう。所得が低い人でも収入を増やすことができる取り組みや、人種や性別などによる社会的に不平等な扱いを受けることをなくすための取り組みは、優先的に行うべきです。

エシカル消費の観点からも、この目標の達成に向けて私たちができることがあります。例えば、フェアトレード商品を購入することで、発展途上国の生産者の適正な収入を支援できます。また、ジェンダー平等や多様性を尊重する企業の製品を選ぶことで、社会的包摂を促進できます。さらに、エシカル消費を通じて、環境保護や労働者の権利擁護に取り組む企業を支援することで、間接的に不平等の解消に貢献できるのです。

目標11:住み続けられるまちづくりを

「住み続けられるまちづくりを」は、水・電気など生きていく上で必要なものを十分に利用できる家に住み、安全に楽しく生きていくことができる環境を作るための目標です。特に、高齢者や障がい者など配慮が必要な人々にとって、安全に利用できる交通機関や、安心して過ごすことのできる公共スペースをつくることも目指していることの1つとなります。

世界すべての人が、生きていく上で必要なものを問題なく利用するためには、現在快適に利用できている私たちが、普段使っているエネルギー消費を抑えることが重要です。こまめに電気を消したり、節水を行ったりすると効果的にエネルギー消費を抑えることができます。また、省エネに繋がるような家電を購入したり、電気自動車を購入したりするなど、環境の事を考えて商品の購入を行うことも非常に効果的な行動といえるでしょう。

エシカル消費の観点からも、この目標の達成に向けて私たちができることがあります。例えば、地域の特産品や伝統工芸品を購入することで、地域経済の活性化に貢献し、住み続けられるまちづくりを支援できます。また、フェアトレード製品を選ぶことで、生産者の労働環境や生活の質の向上にも寄与します。さらに、リサイクル素材を使用した製品や長寿命設計の商品を選ぶことで、資源の有効活用や廃棄物の削減にもつながり、持続可能な都市環境の構築に貢献できるのです。

目標12:つくる責任つかう責任

「つくる責任つかう責任」は、エシカル消費と非常に関連の深い目標です。すべての国が、一人当たりの食品廃棄量を全体で半分に減らすことや、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を促進、環境や社会に配慮した消費を目指す目標となります。

そのためには、国や企業が環境に良い商品などを推進・販売する必要があります。また、一般の消費者達も、環境に関する理解を深めたうえで、自分たちの未来を守るための消費行動を行っていく必要があります。誰か1人という訳ではなく、世界の全員で取り組む必要があり、自分たちの行動が未来を変えるという意識を持っておくことが重要です。

エシカル消費の観点から、私たちは日々の購買行動を見直し、環境負荷の少ない製品を選んだり、フェアトレード商品を購入したりすることができます。また、使い捨て製品の使用を控え、リユース可能な製品を積極的に利用することも、エシカル消費の一環として重要です。このような小さな行動の積み重ねが、持続可能な社会の実現につながるのです。

関連記事:サステナブル(Sustainable)の意味とは?SDGsを踏まえたマーケティング事例を紹介

私たちでもできるエシカル消費の具体例

「世界の人々や地球に対してプラスの影響を与えるであろう倫理的な消費行動」と聞くと、一見難しそうに感じるかもしれません。しかし、エシカル消費は実は身近な小さな行動から始められるのです。私たちの日常生活の中で、知らず知らずのうちに実践していることもあるかもしれません。

エシカル消費は、環境保護や社会貢献、人権尊重などの観点から、商品やサービスを選択し購入する行為を指します。これは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも直接的に貢献する重要な概念です。

ここからは、私たちが日常生活で簡単に実践できるエシカル消費の具体的な行動例をいくつか紹介します。これらの行動は、一人ひとりが意識して取り組むことで、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となります。

例えば、買い物の際にマイバッグを使用したり、環境に配慮したリサイクル素材の商品を選んだり、フェアトレード認証を受けた製品を購入したりすることが挙げられます。また、食品ロスを減らすために必要な量だけを購入したり、地産地消を意識して地元の産物を選んだりすることも、エシカル消費の実践につながります。

これらの行動は、一見小さな取り組みに思えるかもしれません。しかし、多くの人々が継続的に実践することで、環境保護や社会問題の解決に大きな影響を与えることができるのです。エシカル消費は、私たち一人ひとりが世界をより良くするために貢献できる、身近で効果的な方法なのです。

買い物などでマイバックを利用する

エシカル消費の代表的な行動として、買い物などでマイバッグを利用することが挙げられます。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買い物時に、レジ袋の代わりにマイバッグを使用することは、環境への配慮につながる重要な実践です。レジ袋の多くはプラスチック製であり、その過剰な使用は深刻な環境問題を引き起こしています。特に、海洋プラスチック汚染や地球温暖化の加速など、地球規模の課題に直結しています。

私たちが日常的にマイバッグを持参し、レジ袋の使用を控えることで、プラスチックごみの削減に貢献できます。この小さな行動が、エシカル消費の実践となり、持続可能な社会の実現に向けた一歩となるのです。さらに、マイバッグの利用は、資源の節約やごみ処理にかかるエネルギーの削減にもつながります。

エシカル消費の観点から、マイバッグ自体の選び方も重要です。例えば、リサイクル素材や環境に優しい素材で作られたマイバッグを選ぶことで、より一層のエシカル消費につながります。また、長期間使用できる耐久性のあるマイバッグを選ぶことも、資源の有効活用という点で重要です。

このように、マイバッグの利用は、個人レベルで簡単に実践できるエシカル消費の一例であり、環境保護や持続可能な社会の実現に向けた重要な第一歩となるのです。

リサイクル素材を利用したものなど環境に配慮した商品を購入する

エシカル消費の一環として、リサイクル素材を利用した商品や環境に配慮した製品を選んで購入することが挙げられます。リサイクル素材とは、廃棄予定の製品を再利用して作られた素材のことを指します。例えば、着なくなった古着を裁断して繊維にし、新たな製品へと加工したものなどがこれに該当します。

近年では、このようなリサイクル素材を「サステナブルな素材」と呼び、環境への負荷が少ない素材として注目を集めています。エシカル消費の観点から、これらの素材を使用した商品を選ぶことで、資源の有効活用や廃棄物の削減に貢献できます。

リサイクル技術の進歩により、従来の素材と比較しても品質や価格面で遜色のない製品が増えています。衣料品や日用品、文具など、さまざまな製品カテゴリーでリサイクル素材を使用したアイテムが登場しており、消費者の選択肢も広がっています。

環境に配慮した商品の例としては、オーガニックコットンを使用した衣料品や、生分解性プラスチックを使用した容器、再生紙を使用したノートなどが挙げられます。これらの商品を選ぶことで、化学肥料や農薬の使用削減、プラスチック廃棄物の軽減、森林資源の保護などにつながります。

エシカル消費を実践する上で、商品のラベルや説明をよく確認し、環境への配慮がなされているかどうかを判断することが重要です。また、企業のサステナビリティへの取り組みや環境方針なども参考にしながら、より環境に優しい選択をすることができます。

このように、リサイクル素材や環境に配慮した商品を選んで購入することは、個人レベルでできるエシカル消費の具体的な行動の一つとして、持続可能な社会の実現に貢献する重要な取り組みといえるでしょう。

フェアトレード商品を購入する

フェアトレードとは、日本語で「公平・公正な貿易」という意味があり、商品に携わる全ての人(生産者、製造者、販売者、消費者など)のために、公正な取引のもとで販売されている商品をフェアトレード商品と言います。

近年ではこの「フェアトレード」という言葉が広がりを見せていますが、それには発展途上国の人々の生活が脅かされていることが背景にあります。グローバル化によって商品の製造が国や地域を超えて行われており、そのような製品が安価に販売されていることも多いです。しかし、安価に販売されているのは、生産者に正当な対価が支払われていないケースがあるためです。

エシカル消費の観点から、フェアトレード商品を選ぶことは、発展途上国の生産者の労働環境や生活水準の向上に貢献することができます。例えば、フェアトレードコーヒーやチョコレートを購入することで、生産者の適正な収入を保証し、持続可能な農業を支援することができます。また、フェアトレード製品は環境に配慮した生産方法を採用していることが多く、エシカル消費を通じて地球環境の保護にも貢献できます。

さらに、フェアトレード商品を購入することで、消費者自身も質の高い製品を手に入れることができます。多くのフェアトレード商品は、伝統的な技術や地域特有の素材を活かして作られており、独特の魅力を持っています。このように、エシカル消費としてフェアトレード商品を選ぶことは、生産者、消費者、そして地球環境にとって、win-winの関係を築くことができる取り組みと言えるでしょう。

必要な量だけを購入してフードロスを減らす

日本を含め、世界では大量のフードロスが生じています。日本では、食べられるのに廃棄されている食品が523万トン(令和3年度)も発生しているのです。この523万トンは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量(2021年で年間約440万トン)よりも多い数値となっており、フードロスが非常に問題になっていることが理解できます。

フードロスは、世界には栄養不足や食糧不足で苦しんでいる人たちが多くいるため非常にもったいないという観点もありますが、廃棄にあたってのコスト問題や焼却時の環境破壊問題などにも繋がっているのです。

このフードロスの問題は早急に対応すべきで、私たちでも身近なことから行動できるものとなっています。例えば、食べきれない量の食材は買わず、少量パックなどを利用して必要な量だけを購入したり、購入したものはできる限り使い切るようにしたりなど、小さな行動や意識がフードロスの問題への対応となり得ます。

地産地消を意識する

ある地域で作られたものを購入して消費することは、その地域に関する支援となります。それが自分の地域であれば、地元の生産者を応援することに繋がり、地域の活性化に貢献できるでしょう。

また、遠方の地域から商品を輸送すると、運搬に伴う車などの温室効果ガスの発生や、コストの発生を引き起こしてしまいます。また、違う国からの貿易による輸送も同じです。地産地消を意識すると、それらの課題を払拭することができ、環境にも良い影響を与えることが可能となるのです。

売り上げの一部が寄付になる商品を購入する

自社製品の売り上げの一部を、環境問題などの解決のために活動する団体に寄付したり、被災地などへの募金に利用したりする企業も存在します。そのような企業の製品を選ぶことは、間接的にその活動を支援することにも繋がります。

また、被災地が宣伝している特産品や名産を購入して消費することで経済の復興を応援する方法もあります。東日本大震災など、日本は災害が多い国となっており、各地に被災地が存在しています。そのような地域でつくられたものを購入して消費することは、被災地の人々を支援できる行動となり得るでしょう。

再生可能エネルギーを利用する

再生可能エネルギーとは、石油や石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは違い、太陽光や風力などといった自然界に常に存在するエネルギーのことです。自然界に常に存在していることから枯渇することはなく、温室効果ガスを排出せずに利用することができるエネルギーです。

近年では、エネルギー危機が進んでおり、日本も今まで依存してきた化石エネルギーが減少傾向にあります。そんな中、再生可能エネルギーを活用することで、枯渇する恐れのないエネルギーをメインにエネルギー自給率の向上が見込めるようになります。また、再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出することがないため、地球環境への負担少なくエネルギーを利用することが可能性です。

今ではさまざまな電力会社があり、積極的に再生可能エネルギーを扱っている企業も増えてきています。そのような企業に切り替えていくことも、地球を守る1つの消費行動となるのです。

関連記事:マーケティングにも大きな影響を与えるSDGsの基本概念と取り組みを解説

エシカル消費は企業が取り組むこともメリットが大きい

ここまでは消費者達が取り組むべき事項について解説しましたが、エシカル消費は企業や経営者が取り組んでいくとメリットが大きい点があります。ここからは企業や経営者にとってのメリットを解説します。

企業のイメージアップにつながる

世界の人々や地球に対してプラスの影響を与える倫理的な行動をとっている企業は、より良い未来のためにアクションを起こせる企業として、良いイメージを持たれるようになります。それは顧客からはもちろんですが、国の機関などさまざまな方面から評価をいただけるようになるでしょう。

企業が長期的に経営を行っていくには売り上げ・利益も当然重要ですが、社会全体から認められる企業としての体制づくりが重要となります。社会からの支え無しでは企業が生きていくことは難しいでしょう。エシカル消費によって、企業のイメージアップを行うことができ、信頼につながることから安定的に顧客の獲得が期待できます。

また、社会的な責任を果たし、社会の課題解決に貢献することで、市場においての存在価値を高めることにも繋がります。存在価値が高まることで他社との差別化を行うことができ、顧客に選ばれる企業として確立できるようになるのです。

地域の活性化に貢献できる

企業がエシカル消費を意識し、地元の材料を選んで名産品を作ったり、地元の業者と連携してビジネスを展開したりすることは、地域の活性化につながります。

企業によっては地域に密着しているケースも多く、地域の活性化は社会的責任を負う上で非常に重要です。地域の活性化に貢献することで、地域に密着したビジネスが成功し、社会全体からの評価が変わってきます。

意識が高い消費者層を獲得できる

環境に配慮した商品を販売することで、エシカル消費の意識が高い顧客層を獲得できるようになります。SDGsの17つの目標など、近年では環境や貧困、食糧危機などの世界的な社会問題について考えさせられる機会が多くなってきています。特に20代~30代の若い世代は、自分たちのこれからの未来を守っていこうという気持ちが強く、エシカル消費などへの関心が高い傾向にあると考察されています。

自社の事業の展開においても、できる部分から社会問題についての解決に関わるような製品を展開することで、意識が高い消費者層を獲得できるようになるでしょう。また、競合他社と差別化ができるようになるため、市場における競争優位性を確保しやすくなるメリットもあります。

関連記事:CSRとは!企業における社会的責任と取り組み事例を解説します!

エシカル消費の課題

一般の消費者も企業も取り組むことで、世界に大きな影響を与えるエシカル消費ですが、まだまだ課題を抱えていることもあります。それは、日本はまだまだ浸透中という点です。

日本はまだまだ発展途上

日本の消費者庁では、2015年5月から2年間にわたり「倫理的消費」調査研究会を開催し、人や社会・環境に配慮した消費行動の普及に向けて幅広い調査や議論を行いました。その調査や議論をもとに、普及・啓発の取り組みを実施していますが、まだまだ世界と比べると浸透していないのが現状です。

しかし、さまざまな企業が社会や環境に配慮した製品を開発・販売したり、消費者が社会や環境に配慮した製品を選択したりするなど、少しずつではありますが、社会や環境に配慮した製品の認知度が上がってきている傾向にあります。

小さなことでも取り組んでみることが重要

自分たちの生活にあたって、全てを倫理的な消費行動に変化させることは非常に難しいでしょう。ですが、いきなりそれほど大きな行動をする必要はなく、小さなことでもできることから取り組んでみることが重要なのです。

例えば以下のような行動を参考にしてみてください。

● 買い物の際にマイバックを利用する

● 食べ残しを減らす意識をする

● リサイクル素材を使った服を購入する

● いつも購入するお菓子をフェアトレード商品に替えてみる

● クーラーの温度を1度上げて利用する(節電効果)

関連記事:ミッションステートメントの役割とは?経営理念との違いと作成方法、効果について

関連する認証マーク

エシカル消費を意識して、社会・環境に配慮した製品を購入する際、認証マークやラベルが付いているものをチェックするのがポイントとなります。さまざまな種類の認証マークがありますので、解説していきます。

エコマーク

エコマークは、「生産」から「廃棄」にわたるサイクル全体を通して、環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられるマークです。以下の4つの領域において重点的に評価され、認証された製品にこのマークが付けられます。

● 省資源と資源循環

● 地球温暖化の防止

● 有害物質の制限とコントロール

● 生物多様性の保全

エコマークは、日用品や家庭用品、文房具、衣服、家電、パソコンなど、幅広い範囲の製品が認定されています。

国際フェアトレード認証

国際フェアトレード認証は、原料が生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て完成品となるまでの各工程で、国際フェアトレード基準が守られていることを証明するラベルです。

前述していますが、フェアトレードとは、「公平・公正な貿易」という意味があり、商品に携わる全ての人(生産者、製造者、販売者、消費者など)のために、公正な取引のもとで販売されている商品をフェアトレード商品といいます。

フェアトレード商品を購入することで、生産者や労働者に適切な賃金が支払われ、発展途上国の人々が安心して生活できることへの貢献に携わることができます。

有機JASマーク

有機JASマークは、農林水産大臣が定めた品質基準や表示基準に合格した農林物資の製品につけられるマークです。農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、自然界の力で生産された食品を表しています。農産物、加工食品、畜産物などに付けられ、このマークが付けられているもののみ「有機」や「オーガニック」と表示をすることが可能となっています。

GOTS認証

GOTS(ゴッツ)認証は、「Global Organic Textile Standard」の略称で、繊維製品を対象としたオーガニック認証です。ウールやコットンなどの原料自体がオーガニックであることだけではなく、加工する工程など消費者の手に渡るまでオーガニックな方法で生産されていることが保証されるマークです。また、生産された環境が、安全な労働環境であることなどについても基準が設けられています。

FSC認証

FSC認証は、森林の管理が環境や地域社会に配慮して適切に行われているかどうかを認証するマークです。森林を原料とした木材製品や紙製品など製品についており、生産、加工、流通に至る全ての過程で環境や地域社会に配慮されているか、非常に厳しい基準が設けられています。FSC認証を受けた製品を選ぶことは、適切な森林管理を行う生産者を支援し、森林保全に貢献していることへ繋がります。

関連記事:ESGとSDGsとの違いとは?意味や背景、人事として取り組めることを解説

まとめ

本記事では、エシカル消費の概要やSDGsとの関連性、具体例などについて解説しました。世界と比べると日本での普及はまだまだこれからですが、認知や具体的な行動は増加傾向にあり、国民が自分たちの未来をより良くしようと行動を起こし始めています。SDGsで掲げられている問題を解決するためには、1人1人の少しの行動が重要となります。日常生活の中に、少しだけでもエシカル消費などの行動を取り入れ、自分たちのためにもできることから始めていきましょう。