企業のホームページを制作して公開した後は、Googleアナリティクスを用いてサイトに訪れるユーザーのアクセス解析を行うのが一般的です。Googleアナリティクスの運用を始めたばかりの方にとって、「パラメータ」という用語が出てきて戸惑うことがあるかもしれません。特にホームページ運営の初心者の方には、難しく感じられるかもしれません。

そこで本記事では、パラメータの意味をわかりやすく解説します。さらに、パラメータの種類や使い方について、主にGoogleアナリティクスでの活用方法を中心に詳しく説明していきます。

パラメータとは、英語の「Parameter」のことで、日本語では「パラメータ」とも表記されます。一般的な意味としては、「媒介変数」「母数」「限界要素」「制限範囲」などがあります。

ITの分野では、パラメータは主に数学、機械、ソフトウェア、Webなどの領域で使用されます。これらの仕組みに対して、外部からパラメータを通じて特定の値を与えることで、出力や挙動を変化させることができます。つまり、パラメータを使用することで、内部構造を変更せずに外部から変化を与えられるのです。

ホームページ運営に携わる方々にとって、最も馴染み深いパラメータの使用例は、URLに付加するパラメータでしょう。具体的には、URLの末尾に「?utm_source=google」のような文字列を追加することがあります。この「?」以降の部分がURLパラメータとなります。

パラメータの活用により、Webサイトの動作をカスタマイズしたり、アクセス解析の精度を向上させたりすることができます。例えば、Googleアナリティクスでは、URLパラメータを使用して広告キャンペーンの効果測定や、ユーザーの行動追跡などが可能になります。

以降の章では、パラメータの種類や具体的な使用方法、注意点などについて詳しく解説していきます。ホームページ運営やアクセス解析の効率を上げるために、パラメータの理解を深めていきましょう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

パラメータとは?

パラメータとは、英語の「Parameter」のことであり、パラメーターと表記されることもあります。辞書的な意味には「媒介変数」「母数」「限界要素、要因」「制限(範囲)、限界」などがあります。

パラメータは、主に数学、機械、ソフトウェア、Webといったジャンルで使われるもので、それぞれが持つ仕組みに対して、外部からパラメータによって何らかの値を与えることができます。そしてパラメータによって与えられた値により、出力や挙動を変化させることができます。

例えば、Webの分野では、URLパラメータがよく使用されます。URLパラメータは、ウェブページのURLの末尾に特定の形式で付与され、ページの表示内容やトラッキング情報などを制御します。これにより、同じページでも異なる内容を表示したり、アクセス解析のデータを収集したりすることが可能になります。

パラメータの大きな特徴は、システムの内部構造を変更することなく、外部から簡単に値を与えて動作を変更できる点です。これにより、柔軟性の高いシステム設計が可能となり、様々な用途に対応することができます。

ITビジネスに関わる人々にとって、最も馴染み深いパラメータの使用例は、おそらくホームページのURLに付けるパラメータでしょう。多くの場合、URLの末尾に「?utm_●●=△△△」のような形式で付与されます。これらのURLパラメータは、主にGoogleアナリティクスなどのアクセス解析ツールと連携して使用され、マーケティング施策の効果測定などに活用されています。

パラメータの概念を理解することは、Webサイトの運用やデジタルマーケティングの実践において非常に重要です。適切にパラメータを活用することで、より詳細なデータ分析や効果的なユーザー体験の提供が可能となります。

パラメータの種類

パラメータにはさまざまな種類があります。大きく分けると、関数のパラメータとURLパラメータの2つに分類できます。

関数のパラメータは、主にプログラミングの分野で使用されます。一方、URLパラメータは、Webサイトのアドレスに付加される情報を指します。URLパラメータは、Webサイトの運営者やマーケターにとって特に重要な役割を果たします。

URLパラメータは、URLの末尾に特定の形式で表記されます。具体的には、URLの最後に半角の「?」(クエスチョンマーク)を付け、その後に「パラメータ名=パラメータ値」という形式で記述します。

例えば、「https://www.example.com」というURLに対してパラメータを付ける場合、以下のようになります:

https://www.example.com?utm_source=google

この例では、「?utm_source=google」がパラメータ部分となります。「utm_source」がパラメータ名、「google」がパラメータ値です。

パラメータは、Webサイトの分析や機能の制御に使用されます。例えば、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールでは、パラメータを活用してトラフィックソースや広告キャンペーンの効果を測定します。また、Eコマースサイトでは、商品の絞り込み検索や並び替えにパラメータを利用することがあります。

パラメータの種類や使い方を理解することで、Webサイトの運営やデジタルマーケティングの効果を最大化することができます。特に、SEO(検索エンジン最適化)やSEM(検索エンジンマーケティング)の戦略を立てる際には、パラメータの適切な活用が重要となります。

1.関数のパラメータ

関数のパラメータは、プログラミングの分野で使われるものです。ここでは簡単に解説します。

プログラミングにおいては、関数やメソッドなどの定義をする際に、先頭などで変数名を列挙して宣言します。この宣言された変数のことをパラメータと呼びます。「引数」や「実引数」と呼ばれます。

プログラミングを知らない場合は分かりにくいと思いますが、プログラムを実行する際に設定する指示の一つです。

関数のパラメータは、プログラムの動作を制御する重要な要素です。パラメータを適切に設定することで、同じ関数でも異なる結果を得ることができます。例えば、数値計算を行う関数では、入力値としてのパラメータによって計算結果が変わります。また、文字列処理を行う関数では、パラメータとして与える文字列の内容によって、出力される結果が変化します。

プログラミング言語によっては、パラメータにデフォルト値を設定することもできます。これにより、関数呼び出し時にパラメータを省略した場合でも、あらかじめ定義された値が使用されるため、柔軟な関数設計が可能になります。

パラメータの型や数、順序は関数の定義時に決められますが、多くのプログラミング言語では、可変長引数や名前付き引数などの機能を使って、より柔軟なパラメータ設定が可能です。これらの機能を活用することで、より汎用性の高い関数を作成することができます。

2.URLパラメータ

もう一つが、先ほども述べたURLパラメータです。

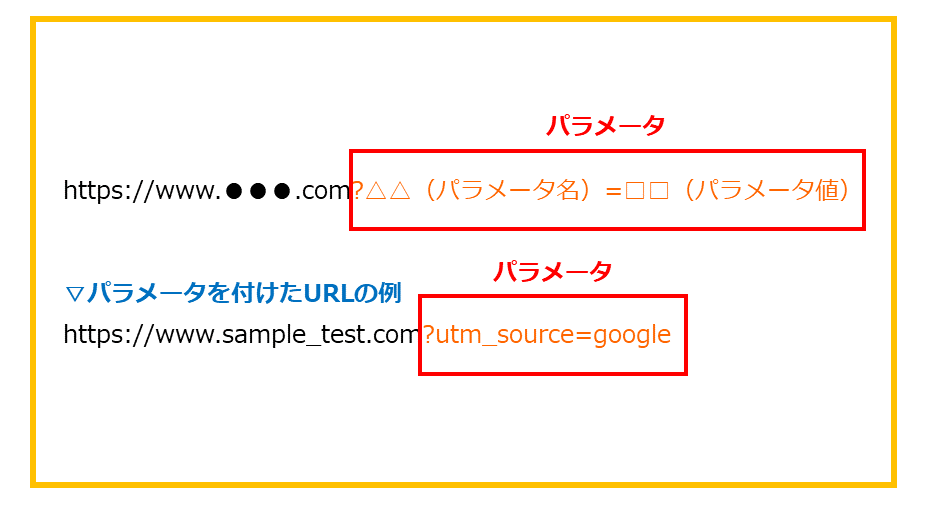

URLパラメータは、URLの末尾に特定の形式で表記するものです。特定の形式とは、URLの末尾に、半角の「?」(クエスチョンマーク)を付けて、その後に「パラメータ名=パラメータ値」と記述する形式のことを指します。

例えば、「https://www.sample_test.com」という架空のURLを例に取り、URLパラメータを付けてみます。

https://www.sample_test.com?utm_source=google

この例では、「?」以下の「?utm_source=google」がパラメータ部分です。

パラメータ部分は、「?」「utm_source」「=」「google」に分解することができます。

「utm_source」の部分にあるのは、変化を与える項目の名称です。そして「=」イコールの後に、具体的にどんな変化を与えるのかの値を書きます。ここでは「google」としていますが、この部分に入るものが値です。

URLパラメータを使用することで、Webサイトの動作やコンテンツをカスタマイズしたり、アクセス解析のためのデータを付加したりすることができます。例えば、Googleアナリティクスでは、URLパラメータを活用してトラフィックソースや広告キャンペーンの効果を測定します。

そもそもURLとは、「Uniform Resource Locators」の頭文字を取った略称で、Web上の特定のリソースの場所を示す住所(アドレス)です。WebブラウザなどにURLを入力すると、Webサーバに情報を送信し、その住所のコンテンツをWebブラウザ上で返してくれます。そうして一般的に「ホームページ」と呼ばれるページの内容、つまり文字や画像、背景などが表示され、ブラウザを介して閲覧することができるのです。

では、URLの末尾にパラメータを付けてWebブラウザ上に入力し、送信するとどうなるのでしょうか。すると、ブラウザ側からサーバ側にパラメータの指示を含んだ、何らかの処理を行わせることができます。

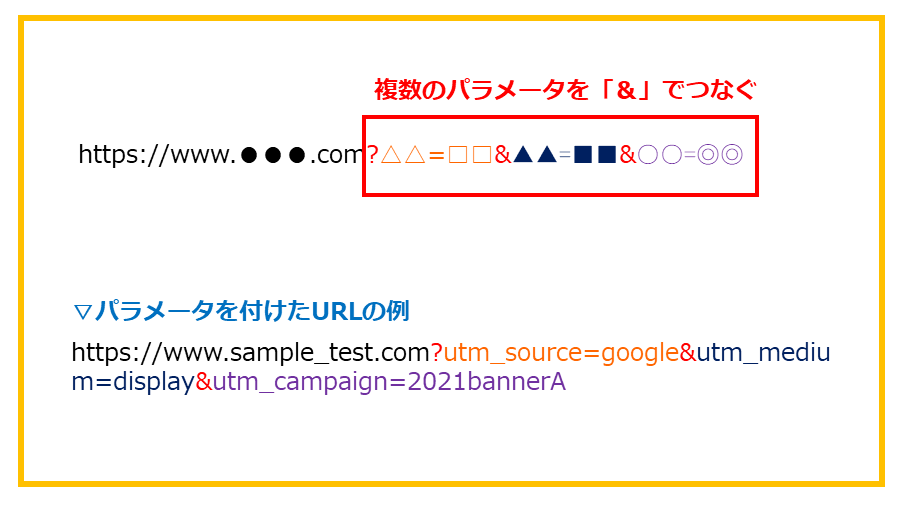

少し応用となりますが、「パラメータ名=パラメータ値」を1セットとして、複数セットを付けることもあります。その場合、「&」でつなぐことで設定することができます。

このように、URLパラメータは柔軟性が高く、Webサイトの運用やマーケティング活動において重要な役割を果たします。

URLパラメータの用途別の分類

ここからは、URLパラメータについて解説していきます。

URLパラメータは、さまざまな用途があります。その用途に応じて種類が分けられます。大きく2つに分けられ、アクティブパラメータとパッシブパラメータがあります。それぞれの特徴と活用方法について詳しく解説していきます。

アクティブパラメータ~Webページのコンテンツの内容を変える

アクティブパラメータとは、URLの末尾にパラメータを付けることで、Webページのコンテンツ内容を変化させるものです。例えば、ECサイトの商品一覧ページや何らかの検索結果ページで使われます。

例えば、ECサイトの商品一覧ページにおいては、URLの末尾にパラメータを付けることで、商品をカテゴリに絞り込んで表示することができます。

お中元ギフトを販売するECサイトであれば、スイーツの分類の中でも、さらに和菓子、洋菓子、生菓子、干菓子などさまざまな分類に分かれると思われます。もしスイーツの中でも和菓子の生菓子を表示させたい場合、和菓子のカテゴリページのURLの末尾に生菓子を表すパラメータを付けることで、和菓子全体から生菓子だけに絞り込んで表示させることができます。

例えば、和菓子の中でも生菓子商品のみを検索したい場合、

http://www.ochugen000.com/wagashi.html?type=namagashi

といったように生菓子を判別するようなパラメータを付けることで、生菓子だけがWebページ上に表示されるようになるわけです。

また、検索結果ページの例では、不動産物件を検索できるWebサイトがあったとして、その検索結果ページに、マンション、鉄筋構造、オートロックなどの条件を絞り込んで表示したい場合に、各条件のパラメータをURLに付与することで絞り込み表示をすることが可能です。例えば、「?AA=manshon」「?BB=tekkin」「?CC=au?olock」などです。

このように、パラメータを付与することによって、Webページの内容を変えて表示させることができるのが、アクティブパラメータです。

パッシブパラメータ~Webサイトの何らかの指標の計測

一方で、パッシブパラメータとは、Webサイトにおいて何らかの指標を設定した場合に、その指標を計測するために付与するものです。

アクティブパラメータと異なり、パッシブパラメータは、URLの末尾に付けてWebブラウザ上で入力送信しても、Webページの内容は変わりません。

例えば、一番分かりやすい例でいえば、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールで、広告の効果測定を行う際に付けるパラメータが、パッシブパラメータです。

例えば:

https://www.example.com/landing-page?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer_sale

このようなURLパラメータを広告リンクに付与することで、どの広告経由で何人のユーザーがサイトにアクセスしたかを正確に把握することができます。

広告経由でユーザーが自社ホームページにアクセスしてきた場合、その広告経由でどのくらいの人数がアクセスしてきたのかを知りたいと思うでしょう。しかし、アクセス解析ツール上では、何も設定しないと、「Googleから流入してきた」ということは分かっても、それが広告からなのか、純粋に検索で流入したのかは分かりません。そこで、広告を経由して流入してきたユーザーを知るために、広告をクリックすると自社ホームページにアクセスできるURLの末尾に特定のパラメータを付けて区別します。

実際、その広告のURLがクリックされた場合、広告を識別するパラメータ付きのURLから流入してきたということがアクセス解析上に記録されるので、広告からどのくらいの人数が流入してきたのかを明確に知ることができます。

これがパッシブパラメータです。

URLパラメータを付与するときの注意点

URLパラメータを付与する際には、いくつかの重要な注意点があります。パラメータの正しい使用方法を理解し、適切に実装することで、Webサイトの機能性と分析の精度を向上させることができます。

まず、パラメータの構造に注意が必要です。パラメータは通常、URLの末尾に「?」記号を付けて開始し、「パラメータ名=値」の形式で記述します。複数のパラメータを使用する場合は、「&」記号で区切ります。

また、パラメータ名や値には特殊文字の使用を避けるべきです。特に「?」や「&」などの記号は、パラメータの区切りとして機能するため、これらを値として使用すると予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。

日本語の使用にも注意が必要です。URLエンコーディングを行わないと文字化けの原因となるため、基本的には半角英数字の使用が推奨されます。どうしても日本語を使用する必要がある場合は、適切なURLエンコードを行うことが重要です。

さらに、SEOの観点からも注意が必要です。同一のコンテンツに対して異なるパラメータを持つURLが存在すると、検索エンジンは重複コンテンツと認識する可能性があります。これを防ぐために、canonicalタグの使用やGoogle Search Consoleでの設定など、適切な対策を講じることが重要です。

最後に、パラメータの使用がWebサイトのパフォーマンスに与える影響も考慮する必要があります。過度に長いURLや多数のパラメータの使用は、ページの読み込み速度に影響を与える可能性があります。そのため、必要最小限のパラメータ使用を心がけ、サイトの最適化を図ることが大切です。

これらの注意点を踏まえてURLパラメータを適切に使用することで、Webサイトの機能性を向上させつつ、効果的なデータ分析や SEO 対策を実現することができます。

1.パラメータ名や値に「?」や「&」は使えない

パラメータ名やパラメータの値に「?」や「&」を使うことはできません。「?」はパラメータの冒頭に付けるもので、「&」は複数のパラメータ名と値のセットをつなぎ、同時に定義するために使うものであるためです。

例えば、以下のようなURLパラメータの構造を考えてみましょう。

https://www.example.com?param1=value1¶m2=value2

この例では、「?」がURLの本体部分とパラメータ部分を区切り、「&」が2つのパラメータセットを連結しています。このような構造上の理由から、パラメータ名や値に「?」や「&」を使用すると、URLパラメータの解析に問題が生じる可能性があります。

また、URLパラメータを設計する際は、パラメータの意味や目的を明確にし、簡潔で分かりやすい名前を付けることが重要です。これにより、URLの可読性が向上し、パラメータの管理や追跡が容易になります。

さらに、セキュリティの観点からも、パラメータ名や値に特殊文字を使用することは避けるべきです。悪意のあるユーザーによって、特殊文字を含むパラメータが不正に操作される可能性があるためです。

したがって、URLパラメータを効果的に活用するためには、これらの制約を理解し、適切な命名規則とセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

2.日本語は文字化けの原因に

パラメータは通常、URLの表記方法と同様に、半角英数のみを使います。ひらがなやカタカナ、漢字などの日本語を使うと文字化けの原因となるので避けたほうがいいでしょう。どうしても日本語を使いたい場合は、URLエンコードを行います。

もし日本語のパラメーターを使用したい場合は、URLエンコードを行う必要があります。URLエンコードとは、URLで使用できない文字を、使用可能な文字列に変換することです。例えば、「パラメーター」という日本語をURLエンコードすると、「%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC」のように変換されます。

URLエンコードを行うことで、以下のメリットがあります。

●文字化けを防止できる

●正しくパラメーターとして認識される

●検索エンジンが正しく解釈できる

ただし、URLエンコードを行った場合でも、URLが非常に長くなる可能性があるため、可能な限り半角英数字を使用することをおすすめします。また、パラメーターの値に日本語を使用する場合は、キーとなるパラメーター名自体は英数字にするなど、工夫することも重要です。

3.アンカーリンクはパラメータの末尾に付ける

URLには、ページ内リンク「#●●●」を付けることがあります。このアンカーリンクは、パラメータとは異なる機能を持つため、パラメータの末尾に付ける必要があります。パラメータとは、URLの一部として情報を伝達する役割を果たしますが、アンカーリンクはページ内の特定位置へのジャンプを指示するものです。

正しいパラメータとアンカーリンクの組み合わせ方は以下のようになります:

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=display#example

この例では、パラメータ「?utm_source=google&utm_medium=display」を付けた後に、「#example」というアンカーリンクを配置しています。この順序を守ることで、パラメータの機能を損なうことなく、ページ内リンクも正常に機能させることができます。

パラメータとアンカーリンクの順序を間違えると、以下のような問題が発生する可能性があります。

●パラメータが正しく解釈されない

●アクセス解析ツールでのデータ収集に支障が出る

●ページ内リンクが機能しない

したがって、URLを構成する際は、パラメータとアンカーリンクの順序に十分注意を払う必要があります。特に、複数のパラメータを使用する場合は、全てのパラメータを「&」で連結した後に、最後にアンカーリンクを付けるようにしましょう。

4.リダイレクトされる場合に注意する

URLにパラメータを設定した場合、そのURLのページにアクセスすると他のページにリダイレクトされるケースがあります。この場合、注意が必要です。なぜなら、リダイレクト先のページにはパラメータが付かないためです。

計測を目的としてパラメータを使用する場合、せっかくパラメータを付けたにもかかわらず、リダイレクトによってパラメータが失われてしまう可能性があります。その結果、アクセス解析ツールには"パラメータが付与されていないページ"として認識されてしまいます。

この問題を解決するためには、パラメータをリダイレクト先のページでも引き継ぐように設定する必要があります。具体的には、サーバー側の設定やJavaScriptを使用して、リダイレクト時にパラメータを維持する方法があります。

また、リダイレクトを使用する際は、パラメータの種類によって適切な対応が必要です。例えば、UTMパラメータやカスタムパラメータなど、計測に重要なパラメータは確実に引き継ぐようにしましょう。

パラメータの引き継ぎを適切に行うことで、正確なアクセス解析や効果測定が可能になります。特にマーケティング施策の効果を測定する際には、このパラメータの取り扱いに十分注意を払うことが重要です。

5.重複コンテンツを回避する

これはパッシブパラメータについての注意点です。例えば、広告計測の際などにURLにパラメータを付けると、私たちはその元のURLのページと、パラメータを付けたページは別ページとして認識することになりますが、実際のWebブラウザで閲覧したときの表示コンテンツは同じです。そのため、Googleの検索エンジンのクローラーにとっては「同じコンテンツを表示しているページが2つ存在する」と認識します。Googleは、“こうしたURLが異なるページ同士で重複するコンテンツ”を見付けた場合、ペナルティを科します。なぜなら、Googleはさまざまなページをバランスよくユーザーに提示し、検索の利便性を高めようとしているためです。

もし、Googleの検索結果に同じコンテンツの掲載されたページが複数並んでいたらどう思うでしょうか。ユーザーとしては色んな情報を見て、本当に自分が今探している答えを素早く見つけたいものです。そのため、「この検索エンジン使えない」と思うでしょう。そうならないようにGoogleは重複コンテンツを検索結果に出現させないように調整しています。

重複コンテンツのまま放置していると検索結果に表示されなくなりますし、ペナルティ対象となる可能性があります。この重複コンテンツの発生についてはよく理解して、事前に対処を行う必要があります。

パラメータによる重複コンテンツを回避するための方法としては、以下のような対策が考えられます。

●正規化(カノニカル化): 重複するページに対して、rel="canonical"タグを使用して、どのURLが正規のURLであるかを検索エンジンに伝えます。

●Google Search Consoleの活用: この重複コンテンツの対処は、Google Search Consoleの「URLパラメータツール」を用いて行うことができます。ここでパラメータの扱い方を指定することで、不要な重複を防ぐことができます。

●robots.txtの利用: 特定のパラメータを含むURLをクロールしないよう、robots.txtファイルで指示することも可能です。

●リダイレクトの設定: 重複するページに対して、301リダイレクトを設定し、正規のURLに転送することも効果的です。

パラメータを使用する際は、これらの対策を適切に実施することで、重複コンテンツの問題を回避し、SEOパフォーマンスを維持することができます。特に、Googleアナリティクスなどのツールを使用する際は、パラメータの扱いに十分注意を払うことが重要です。

Googleアナリティクスにおけるパッシブパラメータの活用法

続いては、パッシブパラメータがよく利用されるGoogleアナリティクスにおけるパラメータの活用法について解説していきます。

Googleアナリティクスでパッシブパラメータを活用するとは?

Googleアナリティクスで、パッシブパラメータを活用する方法を解説する前に、そもそもなぜ使うのか?というところから説明していきます。

Googleアナリティクスとは、Googleが提供するアクセス解析ツールです。Googleアナリティクスを使えばユーザーが何人自社ホームページにアクセスしたのか、どこからアクセスしたのか、いつアクセスしたのか、どのページを、どのくらいの時間見ていたのかなどのあらゆる情報を知ることができます。

よく指標となるのは、GoogleやYahoo!の検索結果から流入してきた数です。オーガニック検索(自然検索)ではどのくらいの人数が、どのキーワードを検索して自社ホームページにたどり着いたのかを知ることで、ホームページの改善に役立てられますし、SEO対策の手掛かりにもなります。

パラメータを利用することで、以下のような詳細な情報を取得できます。

●広告キャンペーンの効果測定: utm_sourceやutm_mediumなどのパラメータを使用して、特定の広告キャンペーンからの流入を追跡できます。

●コンテンツの最適化: パラメータを使用して、A/Bテストの結果を追跡し、どのバージョンのコンテンツがより効果的かを判断できます。

●ユーザーの行動分析: カスタムパラメータを設定することで、ユーザーの特定の行動や属性を追跡し、より詳細なセグメント分析が可能になります。

●マルチチャネル分析: 異なるマーケティングチャネルからの流入を正確に追跡し、各チャネルの貢献度を評価できます。

●ROIの計算: パラメータを使用して、特定のマーケティング活動にかかったコストと、それによって得られた収益を紐付けることができます。

パラメータを効果的に活用するためには、一貫した命名規則を設定し、チーム全体で共有することが重要です。また、Google Analytics 4(GA4)では、イベントベースの測定モデルが採用されているため、パラメータの使用方法が従来のUniversal Analyticsとは若干異なる点に注意が必要です。

パラメータを活用することで、より精緻なデータ分析が可能となり、データドリブンな意思決定を支援します。ただし、過度にパラメータを使用すると、データの複雑性が増し、分析が困難になる可能性があるため、必要最小限のパラメータを適切に設定することが重要です。

Googleアナリティクスで使用できるパラメータ

Googleアナリティクスでは、参照元だけでなく、複数種類のパラメータを付与して、計測することができます。

1.utm_source 参照元はどこか?

2.utm_medium メディアの種別は何か?

3.utm_campaign 広告キャンペーンの名称は何か?

4.utm_term リスティング広告で設定したキーワードは何か?

5.utm_content 広告コンテンツは何か?どんなものか?

これらの5種類のパラメータ名があり、例えば、

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=cpcなどと設定します。

また、設定が必須のものと、任意のものとがあります。1から3は設定必須であり、4と5は必須ではありません。

それぞれのパラメータ名の意味について解説していきます。

1.utm_source(設定必須)

「utm_source」は、参照元の媒体を識別するパラメータ名で、どのサイトから来たのかを表します。パラメータの値は、「google」「yahoo」「facebook」「line」などがあり、それぞれ「Google広告」「Yahoo!プロモーション広告」「Facebook広告」「LINE公式アカウント」経由で流入したことを示します。このutm_sourceは計測するのに必須のパラメータです。

例

Google広告からの流入を判別する。

https://www.sample_test.com?utm_source=google

2.utm_medium(設定必須)

「utm_medium」は、メディアの種別を識別するパラメータ名で、どのメディアから来たのかを表します。パラメータの値は「リスティング広告(検索連動型広告)」を表す「cpc」や、「ディスプレイ広告」を表す「display」、「メールマガジン」を表す「email」などがあります。utm_mediumは計測するのに必須のパラメータです。

例

Googleのリスティング広告からの流入を判別する。

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=cpc

3.utm_campaign(設定必須)

「utm_campaign」は、キャンペーンを識別するパラメータ名です。キャンペーンとは、広告を出稿するときに作成・設定するもので、プロモーションとも呼ばれることがあります。パラメータの値にキャンペーン名を入力しますが、キャンペーン名は自分で自由に設定することが可能です。例えば、スプリングセールの商品の広告キャンペーンだった場合、「spring_sale」というようなパラメータの値を設定します。

utm_campaign は、Googleアナリティクスでは設定必須とされていますが、このパラメータが付いていなくとも計測は可能といわれています。

例

Googleのリスティング広告のうち「スプリングセール」のキャンペーンの広告からの流入を判別する。

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale

4.utm_term(設定任意)

「utm_term」は、キーワードを設定するパラメータ名で、リスティング広告の広告管理画面上で設定した検索キーワードを設定する場合に付与します。これは設定任意なので、キーワードごとに流入を計測したい場合に使用します。付けなくてもかまいません。

パラメータの値は、キーワードを設定します。例えば、「バッグ」のキーワードであれば「bag」、「お中元 2021」のキーワードであれば「ochugen2021」などと分かりやすいように自由に設定できます。

例

Googleのリスティング広告のうち「スプリングセール」のキャンペーンの「バッグ」というキーワードを設定した広告からの流入を判別する。

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale&utm_term=bag

5.utm_content(設定任意)

「utm_content」は、広告のコンテンツを設定するパラメータ名で、どんな広告コンテンツから流入してきたのかを判別できます。この設定は任意で、自分で自由にパラメータ名を決められます。付けなくてもかまいません。

例えば、ディスプレイ広告(バナー広告)で、バナーデザインを2種類作ってA/Bテストを行い、どちらからの流入が多いかをテストするシーンで便利です。バナー広告であれば、広告コンテンツはバナーですから、「utm_content=bannerA」「utm_content=bannerB」などと設定します。

例

Googleのディスプレイ広告のうち「スプリングセール」のキャンペーンの「バッグ」というキーワードを設定した広告バナーのうち、「A」というデザインのバナーからの流入を判別する。

https://www.sample_test.com?utm_source=google&utm_medium=display&utm_campaign=spring_sale&utm_term=bag&utm_content=bannerA

このように、各種広告に設定するリンクURLにパラメータを付与することで、Googleアナリティクスでの計測をより細かく正確な計測データが手に入るため、広告の効果検証に役立ちます。

関連記事:ABテストとは? 4つの種類とやり方、仕組みをわかりやすく解説

自動パラメータの利用法

上記でご説明してきたのは、手動でパラメータを設定する方法ですが、Google広告の場合、自動でパラメータを設定することもできます。そのためには、GoogleアナリティクスとGoogle広告とを連携させる必要があります。GoogleアナリティクスとGoogle広告を連携させることで、効果測定におけるさまざまなメリットが得られます。

自動パラメータとは、その名の通り、自動で付与されるパラメータです。GoogleアナリティクスとGoogle広告とが連携している場合、Google広告からの流入の場合、URLの末尾に自動的に「gclid」というパラメータが付きます。これをGCLID値と呼び、例えば、「?gclid=●●●」などの形式で付与されます。

Google広告を連携していても、手動でパラメータを設定したい場合は、Googleアナリティクスの管理画面から手動で行う項目を設定することができるので、必ずしも自動で行う必要はありません。細かく自分で手動設定したいということもあるでしょう。そのため、どちらか使い勝手の良い方法で計測を行うのをおすすめします。

Googleアナリティクスに設定したパラメータの活用法

Googleアナリティクスに、パラメータを設定すると、より計測が行いやすくなります。設定したら、Googleアナリティクスのアクセス解析画面を見て、URLパラメータの値がきちんと反映されているか確認しましょう。

もし、Google広告に複数の広告を出稿しており、その効果検証を行う際には、キャンペーンごとやキーワードごと、コンテンツごとの検証が可能となり、どの広告が最も流入が多く、最も少ないのかをひと目で知ることができます。

ホームページへのオーガニック検索やお気に入り(ブックマーク)からの流入と明確に区分けすることができるので、効率的に検証ができます。

先述の通り、A/Bテストにも活用ができます。広告のバナーやテキストなどを出し分けて、どちらがより多くクリックされたかを検証することで、以後の広告制作に活かしていくことができます。

URLパラメータを活用することで、より成果を出すことができるようになります。そのため、広告とGoogleアナリティクスでのURLパラメータの設定方法はぜひマスターしておきましょう。

まとめ

・パラメータとは、英語の「Parameter」のことであり、外部からパラメータによって与えられた値により、出力や挙動を変化することができる。パラメータにはさまざまな種類があり、大きく関数のパラメータとURLパラメータに分かれ、URLパラメータはアクティブパラメータとパッシブパラメータに分かれる。

・アクティブパラメータとは、URLの末尾にパラメータを付けることで、Webページのコンテンツ内容を変化させるもので、利用例にはECサイトの商品一覧ページがある。

パッシブパラメータとは、Webサイトにおいて何らかの指標を設定した場合に、その指標を計測するために付与するもので、利用例にはGoogleアナリティクスなどのアクセス解析ツールで、広告の効果測定を行う際に付けるパラメータがある。

・URLパラメータを付与するときの注意点として、「URLパラメータを付与するときの注意点」「2.日本語は文字化けの原因に」「3.アンカーリンクはパラメータの末尾に付ける」「4.リダイレクトされる場合に注意する」「5.重複コンテンツを回避する」がある。

・Googleアナリティクスでは、参照元だけでなく、複数種類のパラメータを付与して、計測することができる。パラメータには参照元「utm_source」、メディアの種別「utm_medium」、広告キャンペーン名「utm_campaign」、リスティング広告で設定したキーワード「utm_term」、広告コンテンツ「utm_content」がある。