企業・産業における経営戦略や事業戦略の構築に携わる人にとって、バリューチェーンは必須の概念です。この重要なフレームワークは、企業が競争優位を獲得し、持続可能な成長を実現するための鍵となります。

バリューチェーン分析を通じて、企業は自社の強みと弱みを明確に把握し、コスト削減や付加価値の創出につなげることができます。さらに、この分析手法は競合他社との差別化を図る上でも非常に有効です。

本記事では、バリューチェーンの基本的な概念から、その分析手法、そして実際のビジネスにおける活用事例まで、幅広く解説します。経営者やマーケティング担当者、さらには事業戦略の立案に関わる全ての方々にとって、貴重な知見となるでしょう。

バリューチェーンの理解を深めることで、自社のビジネスモデルを再評価し、新たな競争戦略を構築する機会を得ることができます。また、この概念はサプライチェーン管理や顧客満足度の向上にも密接に関連しており、総合的な経営改善につながる可能性を秘めています。

それでは、競争優位を確立するための重要なツールであるバリューチェーンについて、詳しく見ていきましょう。

関連記事:バリューチェーンとは?分析方法や構成要素・活用事例をご紹介

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

バリューチェーンとは?マイケル・ポーターが提唱した概念

企業・産業における経営戦略、事業戦略の構築に携わる人であれば、おなじみとなるバリューチェーンという概念があります。このバリューチェーンは、企業の競争優位性を分析し、戦略立案に活用される重要なフレームワークです。

自社の強みや弱みを発見し、コスト削減につなげ、企業の体制を少しでも立て直すためには、バリューチェーンを熟考する必要があります。特に、激しい競争環境下で差別化を図る上で、このフレームワークは非常に有効です。

本記事では、競合他社との競争において、優位に立つための鍵を握るバリューチェーンという概念について詳しく解説します。バリューチェーン分析を通じて、企業は自社の価値創造プロセスを可視化し、改善点を見出すことができます。

バリューチェーンは、企業活動を主活動と支援活動に分類し、各活動がどのように価値を生み出しているかを分析します。この分析により、企業は自社の強みを活かし、弱みを克服する戦略を立てることが可能になります。

さらに、バリューチェーン分析は、業界全体の動向を把握し、競合他社との差別化ポイントを見出すのにも役立ちます。企業は、この分析を通じて、顧客にとっての価値を最大化し、競争優位性を獲得することができるのです。

マイケル・ポーターとは

マイケル・ポーターは米国の経営学者で、バリューチェーンや競争戦略の分野で世界的に著名な存在です。経済学博士の学位を持ち、米国ハーバード大学の経営大学院教授を務めています。

ポーターは企業における戦略構築や競争分析に関する研究において第一人者として知られています。彼が提唱したバリューチェーンの概念は、企業が競争優位を獲得するための重要なフレームワークとして広く認識されています。

さらに、ポーターはファイブフォース分析の提唱者としても有名です。この分析手法は、業界の競争状況を5つの要因から評価するもので、戦略的意思決定に役立つツールとして多くの企業で活用されています。

ポーターの理論は、ビジネス戦略の基礎として世界中の経営者や研究者に影響を与え続けています。彼の著書『競争優位の戦略―いかに高業績を持続させるか』は、経営戦略の古典的名著として今なお多くの読者を持っています。

バリューチェーンとは

バリューチェーンとは「バリュー=価値」+「チェーン=連鎖」=「価値連鎖」という意味合いで、いわゆる「個別に発生する価値をつなげる」という発想になります。

企業が行う事業活動それぞれの工程ごと、及びプロセスごと単体における「付加価値」を連鎖させ「一連の流れ=チェーン(全体)」として捉えます。このバリューチェーンの概念は、企業の競争優位性を分析し、戦略を立てる上で非常に重要です。

バリューチェーン分析を行うことで、企業は自社の強みや弱みを明確に把握し、競合他社との差別化を図ることができます。例えば、製造業では原材料の調達から製品の販売まで、サービス業では顧客接点から顧客満足度の向上まで、各段階で付加価値を生み出す活動を特定し、最適化することが可能となります。

また、バリューチェーン戦略を構築することで、企業は顧客に提供する価値を最大化し、競争力を高めることができます。この戦略は、単に製品やサービスの質を向上させるだけでなく、企業全体の効率性や革新性を高めることにもつながります。

さらに、バリューチェーンマネジメントを通じて、企業は各プロセスの連携を強化し、全体最適化を図ることができます。これにより、無駄を省き、コスト削減や生産性向上といった具体的な成果を生み出すことが可能となります。

バリューチェーン分析の結果は、企業のイノベーションや新規事業開発にも活用できます。既存のプロセスの中で新たな価値創造の機会を見出すことで、企業の持続的な成長につながる可能性があります。

このように、バリューチェーンは企業経営において多面的な活用が可能な概念であり、競争戦略の立案から業務改善まで幅広い領域で有効なツールとなっています。

なぜ価値を連鎖させる必要があるのか

バリューチェーンにおいて、各工程やプロセスの価値を連鎖させることは、競争優位性を獲得する上で極めて重要です。個々の工程やプロセスにおける付加価値は、競合他社に容易に模倣される可能性が高くなります。しかし、これらの価値を巧みに連鎖させ、全体としての付加価値を創出することで、競合他社が簡単に真似することは困難になります。

例えば、製品開発から販売、アフターサービスに至るまでの一連のバリューチェーンを最適化することで、顧客に対して独自の価値提案が可能となります。この価値連鎖の過程で、企業は自社の強みを最大限に活かし、弱みを補完することができます。

さらに、バリューチェーン全体を通じて、コスト削減や効率化の機会を見出すことも可能です。これにより、価格競争力を高めつつ、顧客満足度の向上にも寄与することができます。

結果として、企業固有のオリジナリティや競争優位性が形成され、市場における自社のポジショニングを強化することができるのです。このように、バリューチェーンを通じた価値の連鎖は、持続可能な競争力を構築する上で不可欠な戦略的アプローチと言えます。

バリューはマクドナルドでもおなじみ

ちなみに「バリュー」はマクドナルドでも商品名にするなど、聞いたことがある人も多いかと思います。マクドナルドのバリューチェーンは、そのメイン商品であるハンバーガーを中心に構築されています。

例えば、マクドナルドは「バリューセット」や「バリューランチ」などの商品を開発し、ハンバーガーに付加価値を加えています。これらのセットメニューでは、ハンバーガーにフライドポテトや飲み物などのサイドメニューを組み合わせることで、顧客により大きな価値を提供しています。

このように、マクドナルドはバリューチェーンの概念を活用し、ハンバーガーをより美味しく、より満足度の高い食事体験へと変換しています。サイドメニューは単なる追加商品ではなく、ハンバーガーの価値を高める重要な要素として位置づけられているのです。

マクドナルドのこうした戦略は、バリューチェーンを通じて顧客に提供する価値を最大化し、競争優位性を確立する典型的な例と言えるでしょう。バリューチェーンの考え方を活用することで、マクドナルドは単なるファストフード店を超えた、独自の価値提供システムを構築することに成功しています。

サプライチェーンとの違い

バリューチェーンを考察する際、同様に考察しなければならないのが「サプライチェーン」です。この2つの概念は、企業活動を異なる視点から捉えたものです。

サプライは「供給」「補給」という意味で「サプライチェーン」とは、「供給連鎖」という意味合いになります。具体的には、原材料の調達から部品の製造、完成品の運搬から販売に至るまでの、いわゆる「モノの連鎖」のことを指します。

一方、バリューチェーンは「価値連鎖」を意味し、企業の各活動が最終的な製品やサービスにどのように価値を付加していくかに焦点を当てています。バリューチェーンは、企業の競争優位性を分析し、強化するためのツールとして活用されます。

サプライチェーンが主に物流や生産の効率性に注目するのに対し、バリューチェーンは顧客にとっての付加価値創出に重点を置きます。例えば、同じ製品でも、ブランド力や顧客サービスの質によって、顧客が感じる価値は大きく変わります。これらの要素はバリューチェーン分析の重要な部分となります。

両者の違いを理解することで、企業は経営戦略をより効果的に立案し、実行することができます。サプライチェーンの最適化とバリューチェーンの強化を同時に進めることで、コスト削減と顧客満足度の向上を両立させることが可能となります。

このように、バリューチェーンとサプライチェーンは、企業活動を異なる角度から捉えた概念であり、両者を適切に活用することで、より強固なビジネスモデルの構築につながるのです。

バリューチェーンの概念図

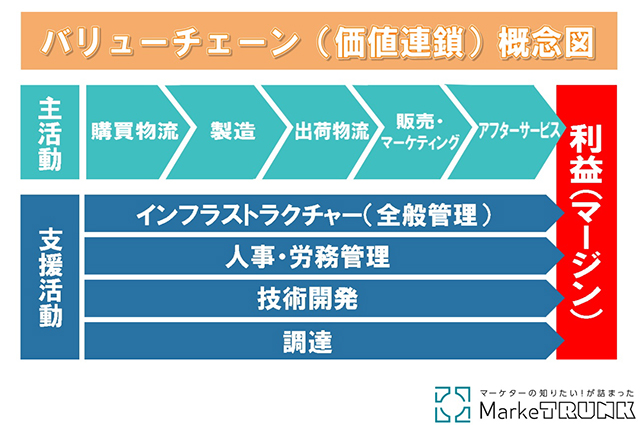

バリューチェーンというフレームワークを用いて、それぞれの工程やプロセスにおける付加価値を分析する際、一般的に以下のような概念図が使用されます。この概念図は、企業の活動を「主活動」と「支援活動」の2つに大別し、バリューチェーン全体を俯瞰的に捉えることができます。

バリューチェーンの概念図は、横軸に主活動、縦軸に支援活動を配置し、それぞれの活動が相互に関連し合いながら価値を生み出していく様子を表現しています。この図を活用することで、企業は自社のバリューチェーンを可視化し、競争優位性を構築するための戦略立案に役立てることができます。

主活動

主活動は、製品やサービスの製造・販売に直接関わる活動を指します。具体的には以下の5つの要素で構成されています。

・購買物流:原材料の調達や在庫管理

・製造:製品の生産やサービスの提供

・出荷物流:完成品の配送や在庫管理

・マーケティング・販売:広告、プロモーション、価格設定など

・サービス:アフターサービス、顧客サポートなど

これらの主活動は、バリューチェーンの中核をなし、顧客に直接的な価値を提供する役割を担っています。

支援(サポート)活動

支援活動は、主活動を円滑に進めるためのサポート機能を果たします。主に以下の4つの要素で構成されています。

・全般管理:経営戦略、財務、法務など

・人事・労務管理:採用、教育、労務管理など

・技術開発:研究開発、製品設計、プロセス改善など

・調達活動:原材料や設備の購入、外部サービスの利用など

これらの支援活動は、主活動を効果的に機能させるために不可欠な要素であり、間接的に企業の競争力を高める役割を果たします。

バリューチェーン分析を行う際は、この概念図を活用しながら、各活動における付加価値の創出状況や、活動間の連携を詳細に検討することが重要です。これにより、自社の強みや弱み、改善すべき点を明確にし、競争優位性を構築するための戦略を策定することができます。

バリューチェーンの解説でよく取り上げられるスターバックスの事例

バリューチェーンの解説事例として良く取り上げられるのがスターバックスです。

スターバックスはバリューチェーンを取り入れ、自社の強みを明確にしたことにより、大きな躍進を遂げることができた企業のひとつです。その強みとは以下になります。

・ 品質の高いコーヒーを提供

・ 接客マニュアルのない接客

・ 居心地の良い空間を提供

品質の高いコーヒーを提供

スターバックスのコーヒーは、同業他社のコーヒーと比べて価格が少々割高ではあるものの業績自体は伸びています。

そこには同業他社に劣らず、高品質なコーヒー豆を使用してお客さんに美味しいコーヒーを味わってもらうための強いこだわりがあるからです。

・ 高品質なコーヒー豆を使用

・ 食品世界最大手と言われるネスレ(スイス)も着目

高品質なコーヒー豆を使用

スターバックスはコーヒー豆の仕入れに独自ルートを持ち、世界各国のサプライヤーから高い品質のコーヒー豆を仕入れることに日々尽力しています。

栽培条件が厳しいうえ、病気にも弱く、管理が難しいとされるアラビカ種のコーヒー豆だけを仕入れるこだわりようです。

こういったこだわりやポリシー、自社の強みから、スターバックスにおける熱狂的ファンやリピーターを生み出しているのです。

食品世界最大手と言われるネスレ(スイス)も着目

スターバックスの強みでもある「品質の高いコーヒー豆の仕入れ能力」に着目したのが、食品世界最大手と言われるネスレ(スイス)です。

ネスレ(スイス)は主力であるコーヒーの分野においてさらに躍進を試みるべく、スターバックスの卓越したコーヒー豆の仕入れ能力に着目しました。

そしてその高品質コーヒー豆の販売権を取得するべく、2018年に一度約7900億円でスターバックス側との合意を成立させたとの報道がありました

このように自社の強みは他社からも一目置かれることもあります。

接客マニュアルのない接客

チェーン展開する飲食店などに通常あるはずの「接客マニュアル」がスターバックスにはありません。

それはスターバックスの経営方針の一つに「ホスピタリティ=おもてなし、思いやり」の追求があるからです。

従業員をマニュアルというもので縛り付けて個性を抑え込むのではなく、マニュアルに縛られず従業員一人ひとりの個性や人柄の良さを前面に出した「ホスピタリティのある接客」をさせたいとの思いがあるのです。

それは以下のポリシーからも感じ取ることができます。

OUR MISSION

人々の心を豊かで活力あるものにするために-

ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから

参照:スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社「Our Mission and Values」

一杯のコーヒー、ひとつのコミュニティからお客様を豊かにすることは私達のミッションであると明言しているのです。

このような経営方針もスターバックスのバリューチェーンのひとつとなっています。

居心地の良い空間を提供

美味しいコーヒーを心底楽しんでいただくためには、味わっていただく「居場所」も重要との経営方針から、スターバックスでは提供する空間にもこだわり抜いています。

こだわり抜いた空間も顧客には居心地の良い場所として人気になり、いつしか「スターバックスでノートPCを広げて優雅に仕事をするのがおしゃれ」とのイメージまで定着するようになりました。

「高品質コーヒー」からの「居心地の良い空間」として付加価値がつながっており、まさしくバリューチェーンの概念として成り立っています。

関連記事

・スターバックスは4P分析で成功/マーケティングミックス、4P、4Cを事例で解説

・スターバックスやリッツ・カールトンが盛況な理由/CXでリピーター獲得のビジネス戦略

・第2回 経営戦略とマーケティング戦略って何が違うの?〜良い戦略の要諦とは〜 花王・廣澤連載

バリューチェーン分析と目的

バリューチェーンとは「価値連鎖」であることは上述より解説してきました。ではいったいバリューチェーンを分析することで何がわかるのか、その目的などについて以下より解説いたします。

バリューチェーン分析とは

バリューチェーン分析とは、企業における事業活動の各工程、及び各プロセスをフェーズごとに考察し分析することです。それぞれのフェーズにおいて、付加価値を見出していきます。

バリューチェーン分析を行う目的

バリューチェーン分析を行う目的は、自社の強みと弱みを理解し、自社事業活動におけるどのフェーズにおいて付加価値が生み出されているかを把握するためです。

これらを理解し把握することで、経営資源分配の見直しを図ることができ、コスト削減も実現できます。また競合他社が提供している付加価値についても知ることができます。

・ 自社における付加価値の把握

・ 自社の強みと弱みを理解する

・ 競合他社の付加価値を知る

・ コスト削減を実現する

自社における付加価値の把握

バリューチェーンにおいて、工程ごと、及びプロセスごとに切り分けて各別個のフェーズとして検証していくことにより、どのポイントにおいて付加価値が発生しているかを把握できるようになります。

これら個別に存在している付加価値を連鎖させていくことにより、バリューチェーンとして機能するようにします。

自社の強みと弱みを理解する

上述における個別の付加価値が発見できると、自社の強みと弱みを理解することができます。

あるフェーズにおいて、付加価値が生み出されていると確認できれば、それが自社にとっての強みと判断できます。

また競合他社に実現できていて、自社に実現できていない付加価値と判断できれば、それが弱みであると判断できます。

競合他社の付加価値を知る

上述より競合他社に存在している付加価値を知ることは、自社の弱みを見つける上で非常に重要です。そのためには競合他社もバリューチェーン分析にかけてみることが有効な手段となります。

競合他社の付加価値がどのフェーズにおいて発生しているのか、どのような事業活動を行うことによってその付加価値は得られているのかを分析していきます。

コスト削減を実現する

自社の強みと弱みが分かれば力の入れどころも分かるようになり、コスト削減に動くことができます。

すでに強みとして確立している部分のコストを見直し、付加価値が生み出されていないフェーズにおいて、経営資源の再投下を行うようにしていきます。

バリューチェーン分析の方法

バリューチェーン分析は主に以下の4つの項目を行っていきます。

・ バリューチェーンの図式化

・ 事業活動においてフェーズごとにコストを明確化する

・ 自社の強みと弱みを把握する

・ VRIO分析で自社の経営資源を評価する

バリューチェーンの図式化

バリューチェーンを図式化すれば、自社で行っている事業活動が可視化され活動内容を把握しやすくなります。

その結果、自社で足りていない作業、発生していない付加価値が明確化され、これから行うべき活動内容の特定ができるようになります。

図式化するためには、自社で行っている事業活動のすべてを細分化し書き出していきます。

書き出す際には、上記「バリューチェーンの概念図」の項目に掲載されている図を見ながら各項目書き出していきます。

例えば「主活動」であれば以下のようになります。

■主活動細分化事例

| 購買物流 | |

| 原材料の仕入れ | 自社の地道な営業活動により、複数の関連企業との信頼関係構築に成功。原材料の安定調達が可能となった。 |

| 原材料の運搬 | 納入までを素早く行ってくれる配送業者を確保できている。 |

| 製造 | |

| 商品の製造 | 特注の製造マシーンをフル稼働した生産性の高いライン作業。人材を最小限に留めることができ、人材コストの大幅削減が可能となった。 |

| 製造工程及び品質の管理 | 特注の製造マシーンと同時期に発注したAI搭載の製造工程及び品質管理制御システムにより、高レベルの現場管理が可能となった。 |

| 出荷物流 | |

| 配送・輸送 | 以前より付き合いのある運輸会社が増便を決定してくれたことにより、リードタイムが大幅に縮小された。 |

| 販売・マーケティング | |

| 販売 | 自社の地道な営業活動により、複数の関連企業との信頼関係構築に成功。自社独自の販売ルートを確立している。 |

| マーケティング | 先方企業が定期的に店頭で宣伝を行ってくれているため、広告費を下げることに成功した。 |

| アフターサービス | |

| カスタマーサポート | 自社が考案した独自のマニュアルによる購入顧客への手厚いサポート体制を構築。おもてなし精神が功を奏した。購入前の顧客対応に関しては、AI搭載のチャットボットシステムを導入し、業務を効率化させることに成功した。 |

事業活動においてフェーズごとにコストを明確化する

自社で行っている事業活動を細分化し、フェーズごとに書き出したら、次は各業務を依頼している先方企業を書き出し、コストを記載していきます。

コストを計算する際には「四半期分」「半期分」「一年分」など決算期を統一しておくようにします。

| 購買物流 | |

| 取引企業 | コスト(百万円)/年 |

| A商事株式会社 | 〇〇円 |

| B商事株式会社 | □□円 |

| C運輸株式会社 | △△円 |

| 製造 | |

| 取引企業 | コスト(百万円)/年 |

| A工業株式会社 | △△円 |

| 株式会社B製作所 | 〇〇円 |

| 出荷物流 | |

| 取引企業 | コスト(百万円)/年 |

| 有限会社D配送サービス | □□円 |

| 販売 | |

| 取引企業 | コスト(百万円)/年 |

| 店舗A | □□円 |

| 店舗B | 〇〇円 |

| アフターサービス | |

| 内容 | コスト(百万円)/年 |

| チャットボットレンタル料 | △△円 |

| オペレーター外注費 | 〇〇円 |

このようにコストを可視化すれば、どの項目で無駄が発生し、どこのフェーズにおけるコスト削減を試みればよいかが明確になります。

自社の強みと弱みを把握する

自社の強みとは「バリュー=付加価値」を生み出せている事業活動のことです。

そして自社の弱みとは、付加価値を生み出すべきところで生み出せていない、課題や問題、改善点のことです。

これらを把握するためにはフェーズごとに「実現できていること」と「実現できていないこと」を競合他社と見比べ、比較することが良い方法と言えます。

例えば、他社製品に付帯しているお助け機能が自社には真似できない、実現できないなど、細かい点に至るまで網羅的にリストアップしていきます。

このように分析していくと自社に何ができて、何ができないのかが明確化されていきます。

VRIO(ブリオ)分析で自社の経営資源を評価する

把握した強みに対してVRIO(ブリオ)分析を行い、経営資源を評価していきます。

VRIO(ブリオ)分析は経営資源を評価するためのビジネスフレームワークのひとつです。自社における経営資源の現状を知り、競合他社との優位性を比較する場合に活用されます。

以下4つの項目から自社の経営資源を評価することができます。

・ 経済的価値:Value

・ 希少性:Rareness

・ 模倣可能性:Imitability

・ 組織:Organization

経済的価値:Value

「経済的価値=Value」では、自社の経営資源がマクロ環境に適応できるかどうかを評価します。

「外部からの脅威に適応できるか」「社会に影響を与えられるか」など経営資源の評価から、競争優位なのか競争劣位なのかを判断できます。

希少性:Rareness

「希少性=Rareness」では、自社経営資源に独自性があるかどうかを評価します。

競合他社になく、自社だけにあるオリジナリティを見つけることができれば、その希少性が自社の強みとなり市場シェアで優位に立てる可能性が高くなります。

模倣可能性:Imitability

「模倣可能性=Imitability」では、競合他社が自社経営資源に対して模倣できる可能性があるのかどうかを評価します。

競合他社が簡単に模倣できてしまう商品やサービスでは、市場シェアで優位に立つことは難しいと言えます。

逆に競合他社が模倣できない仕組みを確立できれば、自社における経営資源の強みが活かされ、競合他社の模倣難易度は上がります。

組織:Organization

「組織=Organization」では、企業が自社の経営資源を使いこなせているのかを評価します。

組織の内部体制から業務フロー、人材の活用、福利厚生やコンプライアンスに至るまで、いわゆる「しっかりとした組織体制」が構築されているかどうかが焦点となります。

これら経営資源を余すことなくしっかり使いこなせるようにすることで、競争優位の状態を持続することができるのです。

まとめ

価値連鎖を意味する「バリューチェーン」。自社の強みと弱みを知り、フェーズごとの付加価値を連鎖させていくことで、最終的な利益(マージン)へとつなげていきます。

自社のビジネスモデルについて再考し、経営体制を立て直す上でとても重要な戦略であると言えるのです。