近年、ビジネスシーンで「ダイバーシティ」「インクルージョン」「D&I」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。これらは単なる社会貢献活動や、一部の企業が取り組むべきテーマではありません。

変化の激しい現代において、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)は企業が持続的に成長するための不可欠な経営戦略であり、イノベーション創出の源泉です。同時に、多様な顧客や社会全体から「共感」を得るための、マーケティング戦略においても極めて重要な要素となっています。

この記事では、ダイバーシティの基本的な概念から、なぜ今これらが企業経営に不可欠なのかを統計データに基づき解説します。さらに、D&Iを推進することで組織にもたらされる変革、そして「共感」を生み出すコミュニケーションや、注意すべき表現、いわゆる「ポリコレ」との健全な向き合い方まで、マーケティング視点も交えながら深掘りします。

この記事を読み終える頃には、D&Iの正しい理解はもちろんのこと、あなたの組織や日々の業務に、明日から活かせる具体的なヒントが見つかることをお約束します。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ダイバーシティの語源と定義

「ダイバーシティ(Diversity)」とは、英語で「多様性」「相違点」「多種多様性」などを意味する言葉です。その語源は、ラテン語にさかのぼるとされています。「di-」は「離れる」「ばらばら」を意味し、「vers」は「向く」「方向転換する」という意味を持つ言葉です。

この語源からもわかるように、ダイバーシティは異なる方向性や視点を持つ要素が1つの場所に共存し、互いに影響し合いながら新たな価値を生み出す状態を表します。ビジネスの文脈では、組織や社会において、異なる背景や特性、価値観を持つ人々が共存し、それぞれの違いを尊重し合いながら協働することを指します。

単に「違いがある」だけでなく、その違いを認め合い、積極的に活用することで、組織全体のパフォーマンス向上や社会の発展を目指す概念です。この概念の源流は、1960年代のアメリカでの公民権運動に伴う平等な機会の確保への動きにあります。その後、1980年代以降に、企業における多様な人材の活用が経営上のメリットをもたらすという認識が広まり、現在では世界中の企業や組織で重要な経営戦略の1つとして位置づけられています。

ダイバーシティの概念は、時代とともに進化し、より包括的な意味を持つようになりました。現代では、単なる人口統計学的な多様性だけでなく、思考様式や経験、スキルセットの多様性も含む広範な概念として理解されています。この広義のダイバーシティは、イノベーションの促進、問題解決能力の向上、そして組織の適応力強化に不可欠な要素として認識されています。

表層的(デモグラフィック)多様性

ダイバーシティは、大きく分けて「表層的(デモグラフィック)多様性」と「深層的(コグニティブ)多様性」の2つに分類されます。

「表層的(デモグラフィック)多様性」とは、外見や属性から判断できる人口統計学的な違いのことです。具体的には、以下のような要素が該当します。

● 年齢

● 性別・性的指向・性自認

● 人種・国籍・民族

● 身体的特徴

● 障がいの有無

表層的多様性は比較的容易に識別でき、多くの組織でダイバーシティ推進の指標として活用されています。たとえば、「女性管理職比率の向上」や「障がい者雇用の促進」などは、表層的多様性を高めるための代表的な取り組みです。表層的多様性への取り組みは、法的な平等や差別禁止、雇用機会均等の確保など、社会的公正を実現する基盤として重要な役割を果たします。

深層的(コグニティブ)多様性

「深層的(コグニティブ)多様性」とは、外見では判断できない内面的な違いや認知的な多様性のことです。具体的には、以下のような要素があります。

● 価値観・信念

● 性格・思考パターン

● 知識・スキル・能力

● 職務経験・キャリアパス

● 学歴・専門分野

● コミュニケーションスタイル

たとえ性別や年齢が同じであっても、一人ひとりが持つ経験や価値観はまったく異なります。この深層的多様性は、組織の創造性やイノベーションを生み出す上で特に重要です。異なる価値観や経験を持つ人材が協働することで、従来とは異なる視点からの問題解決策やアイデアが生まれやすくなり、組織の適応力と競争力が向上します。

深層的多様性は目に見えないため、その価値を理解し活用するには、組織文化の変革や高いマネジメント能力が求められます。真の意味で多様性を活かすには、表層的多様性だけでなく、深層的な多様性にまで目を向けることが不可欠です。

【余談】お台場『ダイバーシティ東京』の由来

少し話は逸れますが、東京・お台場にある人気の商業施設「ダイバーシティ東京」の名称も、「多様性」に由来しています。

三井不動産株式会社のニュースリリースによれば、ダイバーシティ東京の施設名は、「お台場(Daiba)」の地名と、「Diversity:多様性」「City:街」を組み合わせた造語で、「訪れる皆さまに多様な付加価値を提供する街」にするという意味が込められています。ダイバーシティ東京の施設名が決まった2011年時点では、ダイバーシティという言葉はまだ一般的ではありませんでしたが、その後広く普及したことを考えると、先見の明のある命名だったといえるでしょう。

この施設名には、多様な人々が集い、さまざまな体験や価値観を共有できる場所を創出したいという願いが込められています。実際に、ダイバーシティ東京には、ショッピング、エンターテイメント、グルメなど、多彩な機能が集約されており、老若男女問わず幅広い層の人々が楽しめる空間となっています。

【統計データで解説】ダイバーシティが注目される社会背景と重要性

なぜ今、ダイバーシティが企業の経営課題として重要視されているのでしょうか。その背景には、日本が直面する社会構造の大きな変化があります。

この変化の中心にあるのは、日本の人口動態の急激な変化です。少子高齢化による労働力人口の減少、価値観の多様化、グローバル化の進展など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況下で、企業が持続的な成長を遂げるためには、多様な人材の活用が欠かせません。

以下では、具体的な統計データを交えながら、ダイバーシティが注目される社会背景と、その重要性について詳しく解説していきます。

人材確保の観点

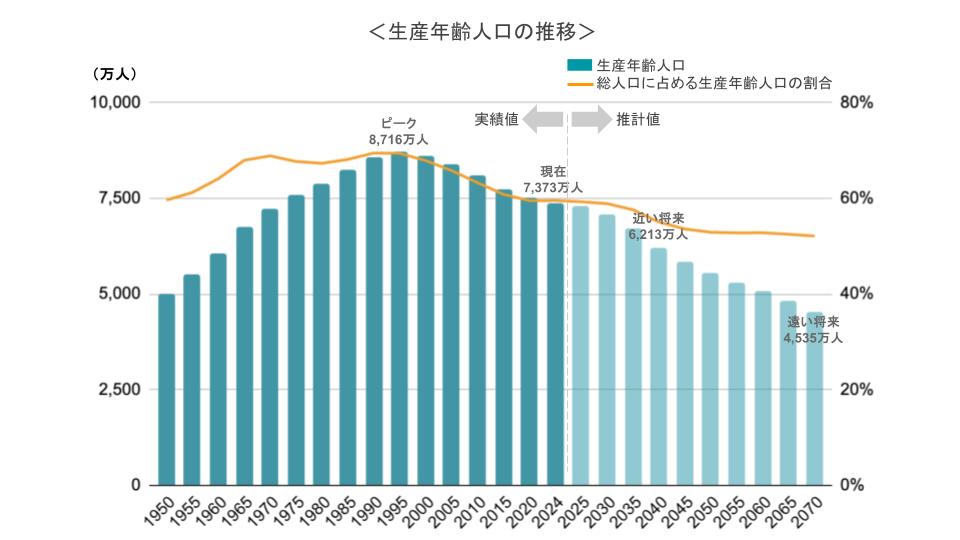

大きな背景の1つが、国内の労働人口の減少です。日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もその傾向は続くと予測されています。

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、生産年齢人口は2024年の約7,373万人から、2040年には約6,213万人、さらに2070年には約4,535万人へと大幅に減少する見込みです。

こうした急激な労働人口の減少は、企業の人材確保戦略に根本的な変革を迫っています。従来の日本人男性を中心とした採用範囲を拡大し、女性や高齢者、障がい者、外国人など、多様な人材の活用が欠かせません。人材確保の観点では、ダイバーシティの推進は社会的責任の範囲を超え、企業の生存戦略そのものとなっているといえるでしょう。

出典:令和7年版高齢社会白書(内閣府)

経済的なインパクト

多様な人材の活用は、単なる人材不足の解消策にとどまりません。内閣府の「令和元年度 年次経済財政報告」では、多様な人材の効果に関する先行研究の整理として、以下のように指摘されています。

“多様な人材がいることで新しいアイデアの創出やイノベーションが起こり、企業業績や生産性にプラスの効果が期待される”

さまざまな価値観や経験を持つ人材が集まると、新たな視点が生まれ、イノベーションが促進されます。また、多様な顧客ニーズに対応した商品やサービスの開発にもつながり、企業の競争力を高める効果も期待できるでしょう。実際に、女性や外国人の役員・管理職の比率が高い企業ほど、生産性が高い傾向にあるというデータも示されています。

ただし、同白書では単に多様性を高めるだけでは効果が限定的であり、場合によってはコミュニケーションコストの増大などによるマイナスの影響をおよぼす可能性もあると指摘しています。多様性を真の力に変えるためには、多様な人材が互いに尊重し合い、能力を発揮できる組織文化や制度を構築することが重要です。

出典:令和元年度 年次経済財政報告(内閣府)

消費者の価値観が多様化

ダイバーシティが注目される背景は、労働市場の変化にとどまりません。企業の製品やサービスの“顧客”となる消費者の価値観もまた多様化しています。

消費者庁の「令和3年版 消費者白書」では、高齢化や世帯構成の変化、デジタル化の進展(EC市場の拡大)、決済方法の多様化、訪日外国人の消費増などにより、消費者の価値観はかつてないほど多様で複雑化していると指摘されています。

こうした消費者の変化に対応するためには、企業側にも多様な視点が必要です。画一的な組織では、多様化する顧客のニーズを的確に捉えた、心に響く商品やサービスの提供はできません。

企業組織の多様性は、変化する市場を深く理解し、多様化する顧客ニーズを的確に捉え、新たなビジネスチャンスを創出するためにも不可欠な取り組みといえるでしょう。

出典:令和3年版 消費者白書(消費者庁)

ダイバーシティとインクルージョンの違いは?「D&I」で目指すもの

ダイバーシティと密接な関係にある言葉に「インクルージョン(Inclusion)」があります。近年では「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」として一体で語られることが一般的です。この二つの概念を正しく理解し、セットで推進することの重要性を見ていきましょう。

インクルージョンとは

「インクルージョン(Inclusion)」とは、「包摂(ほうせつ)」「包含(ほうがん)」を意味する言葉で、多様な人材が組織内で受け入れられ、それぞれの経験や能力、考え方が認められ活かされている状態を意味します。

インクルージョンを実現するためには、単なる多様性(ダイバーシティ)の受容にとどまらず、個々の強みを組織の力として発揮できる環境づくりが重要です。ダイバーシティが「人材の多様性を認める考え方」であるのに対し、インクルージョンは「社員それぞれの強みを活かす考え方」となります。

インクルージョンの源流は「社会的包摂」の概念にあり、教育分野を経てビジネス分野でも重要視されるようになりました。インクルージョンの推進により、優秀な人材の獲得やイノベーション創出、社員のモチベーション向上、離職率低下、企業イメージの向上など多くのメリットが期待できます。

関連記事:インクルージョンとは?ダイバーシティとの関係や推進のためのポイント

図解でわかるD&I

ダイバーシティは「多様な人がいる」状態で、インクルージョンは「多様な人々それぞれが尊重され、力を発揮できる」状態です。

これらの概念をより具体的に理解するために、音楽のアナロジーを用いて説明することができます。ダイバーシティは「多様な楽器を集めること」に例えられます。オーケストラで使用される様々な楽器、例えばバイオリン、フルート、トランペット、ドラムなどが、それぞれ異なる特性や音色を持っているように、組織内の多様な人材もそれぞれユニークな背景や能力を持っています。

一方、インクルージョンは「それらの楽器が美しいハーモニーを奏でること」に喩えられます。オーケストラにおいて、各楽器が単に存在するだけでなく、調和のとれた演奏を行うことで初めて素晴らしい音楽が生まれるように、組織においても多様な人材が互いを尊重し、協力し合うことで、真の力を発揮することができるのです。

つまり、D&Iの本質は、個々の楽器(人材)が持つ独自の音色(特性)を活かしながら、全体として調和のとれた演奏(組織運営)を実現することにあります。この状態を達成することで、組織は創造性を高め、イノベーションを促進し、より効果的に課題解決を行うことができるようになります。

D&Iはなぜセットなのか

では、なぜダイバーシティとインクルージョンはセットで語られ、推進される必要があるのでしょうか。その理由は、どちらか一方だけでは、期待する効果を十分に得られないからです。

まずは、インクルージョンのないダイバーシティについて考えてみましょう。多様な人材を採用しても、組織内に偏見や固定観念が根強く残っていたり、評価制度が不公平だったりすれば、マイノリティの社員は疎外感を抱き、能力を十分に発揮できません。結果として、パフォーマンスの低下や早期離職を招き、せっかく採用した多様な人材が定着しない状態に陥ってしまいます。

一方、ダイバーシティのないインクルージョンはどうでしょうか。たとえインクルーシブな文化があったとしても、組織の構成員が均質的であれば、生まれるアイデアや視点には限界があります。異なる視点や経験の「種」がなければ、いくら土壌(インクルーシブな環境)を耕しても、新たなイノベーションの芽は出てきません。

このように、ダイバーシティという「多様な人材の存在」と、インクルージョンという「多様性を活かす組織文化・環境」は、車の両輪の関係です。両方を同時に推進することで初めて、持続的な成長とイノベーションが実現できます。

なぜ組織はダイバーシティを推進すべきか?企業経営と社会的意義

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)は、企業にとってどのような価値をもたらすのでしょうか。ここでは、その推進が企業経営に与える直接的なメリットと、より広い社会的意義の2つの観点から解説します。

企業経営へのメリット

ダイバーシティの推進は、企業経営に多くのメリットをもたらします。

まず挙げられるメリットは、イノベーションの創出です。異なる背景や専門性を持つ人材が集まることで、画期的な商品やサービス、業務プロセスの改善などにおいて、従来の発想にとらわれない新しいアイデアが生まれやすくなります。結果として、均質的な組織では見過ごされがちな課題やチャンスを発見しやすくなり、イノベーションの土壌が育まれる効果が期待できるでしょう。

次に、人材獲得力と定着率の向上も大きなメリットです。労働人口が減少する中で、多様な人材にとって働きやすい環境は、採用競争において大きなアドバンテージとなります。また、インクルーシブな職場は社員のエンゲージメントを高め、離職率の低下にもつながるでしょう。優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためにD&Iは不可欠です。

そして、リスク管理の強化もD&I推進がもたらす重要な効果です。多様な視点を持つメンバーがいることで、盲点や潜在的なリスクの早期発見が可能になります。また、グローバル展開している企業にとって、現地の文化や消費者ニーズを理解する多様な人材は、市場参入リスクの軽減にも貢献するでしょう。法制度や社会的な変化にも敏感に対応できるようになるため、コンプライアンスの強化やブランド価値の向上にも貢献します。

社会的意義

D&Iの推進は、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)や、持続可能性を重視するサステナビリティ経営(SX:Sustainability Transformation)とも深く関連する取り組みです。

現代の企業には、利益を追求するだけでなく、事業活動を通じた社会課題の解決への貢献が求められています。ダイバーシティの推進は、性別や人種、障がいの有無などによる格差を是正し、誰もが公平な機会を得られる社会の実現につながる取り組みです。これは、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも直結する重要な取り組みです。

また、企業による積極的なD&Iの推進は、社会全体の意識変革を促す力も持っています。企業が多様なロールモデルを提示し、公平な機会を提供することで、社会に根付く偏見やステレオタイプを解消し、より公正でインクルーシブな社会の実現に貢献できるでしょう。これは、特に社会課題への関心が高い学生や若い世代にとって、その企業で働く大きな動機づけとなり得ます。

関連記事:ダイバーシティマネジメントを解説!注目を集める背景、日本企業の事例

ダイバーシティ推進で組織が変わる。具体的な施策とアプローチ

効果的なD&I推進には、制度面の整備と組織文化の変革を両輪で進める視点が不可欠です。本項では、組織でダイバーシティを推進するための、4つの具体的な施策とアプローチを解説します。

経営層のコミットメントと体制構築

ダイバーシティ推進が成功するか否かは、経営層の本気度にかかっているといっても過言ではありません。トップがダイバーシティを経営の重要課題の1つとし、そのビジョンと決意を社内外に明確に発信することがすべての出発点となります。

具体的には、経営理念や中長期戦略にダイバーシティを明確に位置づけ、経営陣自らが推進の先頭に立つ姿勢を示すことが重要です。体制面では、専門部署の設置や責任者の明確化により、継続的な取り組みを確保しましょう。先進的な企業では、最高ダイバーシティ責任者(CDO:Chief Diversity Officer)の設置や、ダイバーシティ推進委員会の組織横断的な活動により、全社的な取り組みを推進しています。

まずは、経営層が率先してダイバーシティ推進の意義を社内外に発信することが重要なのです。

採用プロセスにおけるバイアスの排除

多様な人材を組織に迎え入れるためには、入り口となる採用プロセスこそが極めて重要な意味を持ちます。採用活動における無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)は、担当者が気づかないうちに特定の属性を持つ候補者を排除し、結果として同質的な人材ばかりを採用してしまうことにつながります。

アンコンシャスバイアスを排除する効果的な手法として、ブラインド採用(盲目的採用)が効果的です。ブラインド採用では、応募書類の段階で、氏名や年齢、性別、学歴、顔写真などの個人情報を伏せて選考を行います。これにより、候補者のスキルや経験をより公平に評価することが可能です。

また、従来の採用ルートだけでなく、新たな大学の開拓やリファラル採用、職業訓練機関との連携を実施することで、多様なバックグラウンドを持つ候補者層へのリーチも可能となるでしょう。

関連記事

・アンコンシャス・バイアスの具体例は?仕事上で気をつけたい対策

・「ブラインド採用」とは?ダイバーシティ&インクルージョンにも関連する採用手法を解説

公平な評価・育成制度の設計

採用した多様な人材が組織内で公正に評価され、成長できる機会を得られなければ定着にはつながりません。公平な評価・育成制度の設計は、ダイバーシティ推進の成果を左右する重要な取り組みです。

公平な評価のためには、評価基準の明確化が必要不可欠です。評価項目や基準を具体的に定義し、評価者の主観が入り込む余地を減らしましょう。複数評価者による多面評価の導入も有効です。

育成制度においては、メンター制度の導入により、多様な背景を持つ社員のキャリア開発を支援しましょう。また、キャリアパスの複線化により、管理職を目指すコースだけでなく、専門性を追求するコースなど、さまざまなキャリア志向に対応できるパスを用意することも多様な人材の活用に効果的です。

インクルーシブな職場環境の整備

インクルーシブな職場とは、誰もが安心して自分らしく働ける環境です。そのためには、適切な職場環境の整備が欠かせません。

まず、心理的安全性の確保が何よりも重要です。心理的安全性とは、組織の中で自分の意見や考えを、拒絶されたり罰せられたりする不安なく発言できる状態を指します。上司が部下の意見に耳を傾ける姿勢を示したり、失敗を許容する文化を醸成したりすることが、心理的安全性の高い職場づくりにつながるでしょう。

また、柔軟な働き方の導入も、大変重要な要素です。在宅勤務やフレックスタイム、時短勤務などの制度を充実させ、育児や介護、治療などと仕事の両立を支援します。これにより、社員がそれぞれのライフステージや価値観に合わせた多様な働き方を選択でき、エンゲージメントの向上が期待できます。

関連記事

・最新の「インクルーシブ・マーケティング」とは?重要性と事例をご紹介

・働き方改革を実現するためのマーケティング業務効率化のポイントと注意点

・チームのパフォーマンスを高める上で重要な心理的安全性(Psychological Safety)を解説

ダイバーシティ教育と研修プログラムの重要性

ダイバーシティの推進は、制度を整えるだけでは不十分です。社員一人ひとりの意識改革が伴って初めて、組織文化として根付きます。そのために不可欠なのが、社員一人ひとりの意識に働きかける、継続的な教育と研修です。

ここでは、教育プログラムやワークショップの重要性とともに、代表的な3つの研修例を紹介します。

教育プログラムやワークショップの重要性

ダイバーシティに関する教育や研修の真の目的は、単なる知識の習得にとどまりません。社員一人ひとりがダイバーシティを「自分ごと」として捉え、日々の行動や考え方を前向きに変えるきっかけを提供することにあります。

教育や研修を通じて、自分の中にあるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に気づいたり、他者の視点や立場を理解したりすることで、職場でのコミュニケーションの質が変わるでしょう。単発の研修ではなく、定期的なフォローアップと実践の繰り返しにより、学習効果の定着が図れます。全社員が共通の理解と目的意識を持つことが、インクルーシブな文化を醸成する上で重要です。

ここから、3つの研修の具体例を見ていきましょう。

研修1:アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)研修

アンコンシャス・バイアス研修は、誰もが持つ「無意識の偏見」に自ら気づき、個人の行動や組織の意思決定に与える影響を理解するための教育プログラムです。多様な人材の公平な評価や登用を目指すすべての企業に有効です。

研修では、まず自己診断やケーススタディを通じて自分の偏見に気づくことから始め、その上で具体的な対処法を考えて実践するステップで進められます。

この研修を行うことで、以下のような効果が期待できます。

● 社員のモチベーション向上

● 多様な意見が尊重される風土の醸成

● 新たなアイデアの創出

● 人材の定着率向上

研修2:異文化理解研修

異文化理解研修は、国籍や文化的背景が異なる人々と円滑に働くための知識とスキルを習得するプログラムです。

主な目的としては、文化的価値観やコミュニケーションスタイルの違いから生じる誤解や摩擦を防ぎ、安心して働ける職場環境を構築することにあります。特に、外国人材を雇用している企業や、グローバルに事業を展開する企業にとって、人材の定着と組織力強化に有効な研修といえるでしょう。

異文化理解研修では、理論の学習に加え、具体的なビジネスシーンを想定したロールプレイングなどを通じて、実践的なコミュニケーション方法を学びます。この研修を実施することでハラスメントの防止や外国人材の定着率向上、多様な視点を活かしたグローバルなチームワークの醸成が期待されます。

異文化理解研修は、多様性を尊重し、ともに成長する企業文化を築くための土台となる研修です。

研修3:リーダーシップ研修

リーダーシップ研修は、ダイバーシティ推進を組織全体に浸透させる上で、極めて重要な役割を担うリーダー層に焦点を当てた研修です。従来のリーダーシップスタイルに加え、多様性を最大限に活かすための新たなアプローチを学習します。

組織的にダイバーシティ推進の取り組みを行う企業に有効な研修です。研修では、インクルーシブなチーム運営や多様な意見の尊重、公平な評価、心理的安全性の確保などの具体的な行動方法を身につけます。

これによりメンバー一人ひとりの強みを引き出し、さまざまな視点からイノベーションが生まれやすい組織風土の醸成が期待されます。リーダーシップ研修は、トップダウンでの意識改革が不可欠なダイバーシティ推進において、まずは経営層や管理職が率先して取り組むべき重要な研修です。

企業・自治体のダイバーシティ推進事例

ここからは、実際の企業や自治体が取り組んだダイバーシティの推進事例を紹介していきます。各組織がどのような課題を持ち、どう乗り越え、どのような成果を得たのか、というリアルな体験談は、自社でこれからダイバーシティを推進する方にとって、具体的な示唆やヒントをもたらすでしょう。

株式会社資生堂

化粧品事業をグローバルに展開する株式会社資生堂では、グループ社員の80%以上が女性という特性から、女性社員のライフイベントとキャリアの両立、および女性管理職比率の向上が重要な課題でした。

この課題に対し、資生堂は1990年代初めから育児・介護休業制度を導入します。事業所内保育所の開設やシッターサービス「KANGAROOM+」の提供や、育児期の美容職社員を支える「カンガルースタッフ制」(例:短時間勤務やエリア限定勤務を可能にする制度)を導入するなど、ライフイベント支援を強化してきました。

また、LGBTQ+への理解促進や、障がいのある社員の活躍支援、外国籍社員の採用・定着、柔軟な働き方の推進など、包括的なD&I戦略を展開しています。

これらの取り組みの結果、資生堂はグローバルでの女性管理職比率58.8%、日本国内での女性管理職比率40.0%を達成し、育児休業からの復職率も92.3%と高い水準を維持しています。また、LGBTQ+支援では「PRIDE指標」で最高評価のゴールド認定と「レインボー認定」を獲得するなど、多様な社員が働きやすい環境整備において目覚ましい成果を上げています。

中外製薬株式会社

中外製薬は、革新的な医薬品とサービスの提供を通じて世界の医療と人々の健康に貢献する製薬会社です。同社では、D&Iを経営の重要課題と位置づけ、多様な人材が最大限に力を発揮できるインクルーシブな組織文化の醸成を目指しています。

特に、障がい者の雇用拡大と活躍できる就業環境の整備に注力しており、障がいを持つ社員も一般の社員と同じ職場で働くことで、グループ全体で多様性を受け入れるインクルーシブな環境を目指す方針を掲げています。しかし、高度に専門化された業務が多い製薬業界において、障がい者に適した業務の抽出や、職場での障がい者への正しい理解の浸透が課題となっていました。

こうした課題に対し、中外製薬グループのビジネスサポートを担う中外製薬ビジネスソリューション株式会社(CBS)内に障がい者雇用に特化した『ダイバーシティワーク推進グループ』を設立し、美化清掃業務から総務関連業務へと職域を拡大しました。また、障がい者への正しい理解を深めるための社内啓発活動「ダイバーシティ&インクルージョン通信」や「中外ダイバーシティDAYS」を定期的に実施しました。

これらの取り組みの結果、中外製薬は86%という障がい者の高い雇用定着率を実現。2023年には障がい者雇用優良事業主を認定する「もにす認定」を取得し、外部からも高く評価されています。

出典:中外製薬|中外製薬がめざす、障がいがあってもなくても活躍できる社会の実現

福岡県北九州市

福岡県北九州市役所は、かつて職員の約8割が男性という状況でした。近年、若手女性職員が増加する中で、このままでは市政が立ち行かなくなるという危機感から、女性活躍推進に着手しました。

こうした課題に対し、市長の強力なリーダーシップのもと「女性活躍推進!本部」を設置。能力開発・キャリア形成支援、管理職の意識改革、働き方改革など、多岐にわたる施策を「女性活躍推進アクションプラン」として段階的に実行しました。特に、各部局が主体的に取り組む施策の推進や、男性職員の育児参加促進も並行して進めた点が特徴です。

取り組み当初は「なぜ女性に特化するのか」という反発もありました。しかし、トップのぶれない姿勢、メディアでの発信、そして長期的な視点で施策を継続した結果、風土や意識が徐々に変化してきました。その結果、プラン策定時6.2%だった女性管理職比率は14.8%(平成29年)まで上昇し、女性局長もあたり前となるなど、目覚ましい成果を上げています。

出典:総務省|地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック

茨城県龍ケ崎市

茨城県龍ケ崎市役所は、かつて男性職員の育児休業取得者が皆無という課題に直面していました。これは、男性の育児参加への理解不足や、経済的な不安が主な要因でした。

この課題を克服するため、市長が自ら育児休業を取得するという強いリーダーシップを発揮。「IKUMEN★THE 男会」や「IKUMEN★ミーティング」といった座談会を通じて男性の育児参加の重要性を啓発したのに加え、「育児休業メンター制度」を導入して経験者からのアドバイスを受けられる体制を整備します。また、育児休業取得時の経済的影響を具体的に「見える化」することで、職員の不安を払拭する工夫を凝らしました。

取り組みの結果、男性職員の育児参加に対する共通認識が醸成され、育児休業取得者が飛躍的に増加。現在では男性育児休業取得率が7年連続で100%を達成し、平均取得日数も13.3日となりました。経済的負担への理解促進や取得経験者の存在により、男性職員が安心して育児休業を取得できる風土が醸成され、所属長自らが取得を促すケースも生まれるなど大きな成果を得ています。

出典:総務省|地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック

社会から「共感」されるコミュニケーションとマーケティング

多様性を尊重する企業の「姿勢」は、現代の消費者の共感を強く呼び起こし、ブランド価値を大きく向上させる力を持っています。ここでは、ダイバーシティ推進の取り組みを、マーケティングや広報といった社会とのコミュニケーションに効果的に活かすための3つのポイントを解説します。

インクルーシブ・マーケティングの実践

インクルーシブ・マーケティングとは、多様な背景を持つ人々を、固定観念やステレオタイプに囚われず、正しくかつ敬意を持って描き、これまで見過ごされてきたコミュニティにも目を向けるマーケティング手法です。

従来のマスマーケティングが平均的な消費者像を前提としていたのに対し、インクルーシブ・マーケティングは多様性を尊重し、パーソナライズされたアプローチを重視します。しかし、それは単に広告に多様なモデルを起用するということではありません。企画の段階から、多様な視点を取り入れ、「誰かを排除していないか?」「固定観念を助長していないか?」と問い続ける姿勢が求められます。

これにより、より多くの人々の共感を獲得し、新たな市場を切り拓けます。

消費者の共感を呼ぶストーリーテリング

現代の消費者は、商品・サービスの機能面だけでなく、企業が発信する価値観やストーリーに強く反応します。多様性をテーマとしたストーリーテリングは、消費者の心に深く響くメッセージを伝える効果的な手法です。

なぜ自社がダイバーシティを推進するのか、その背景にある哲学やビジョン、具体的な取り組みやそこで働く社員の声を、オウンドメディアやSNSを通じて積極的に発信しましょう。課題や試行錯誤の過程をありのままに伝えることも、誠実さのアピールにつながります。

また、一方的な情報発信ではなく、消費者との双方向コミュニケーションを重視し、フィードバックを受け入れる姿勢を示すことで、より深い信頼関係を構築できるでしょう。

多様な顧客像をリアルに描き、ニーズに応える

自社のターゲット顧客は誰で、その顧客像は現代社会の多様性をどれだけ反映しているでしょうか。いま一度、深く検討する必要があるかもしれません。

たとえば、ここ最近における洗濯用洗剤CMの傾向を振り返ってみましょう。長らく、父・母・子の核家族を想定し、主に「母」の共感を呼ぶストーリーが多く見られました。しかし近年では単身の男女に訴求するタイプのものが増えています。これは「単身世帯の増加」を反映していると考えられます。

実際に世帯調査(国立社会保障・人口問題研究所の推計等)の推移を見てみると、日本の世帯構成は2015年あたりから「単独世帯」が圧倒的多数を占めるようになり、次いで「核家族」と「夫婦のみ」の世帯が拮抗するようになりました。さらに「ひとり親と子」の世帯や、LGBTQ+カップル(統計上明確な分類なし、「非親族を含む世帯」)など、世帯構成は多様化してきています。

参考:2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)

社会から「共感」されるコミュニケーションとマーケティングでは、広告や商品開発において、多様な世帯や、高齢者や障がいのある人、さまざまな国籍の人々など、これまで十分に描かれてこなかった層の視点を取り入れることが重要です。

それにより、彼らが本当に求めているニーズを発見し、強い共感を得ることが可能になります。

企業・組織が注意すべき表現とは?炎上を避け、誠実さを伝える方法

ダイバーシティを推進し、その姿勢を社会に発信していく上で、言葉やビジュアルの表現には細心の注意が必要です。意図せず誰かを傷つけたり、ブランドイメージを損なったりすることで、炎上することは避けたいものです。誠実なコミュニケーションを行うために、組織として意識すべき4つのポイントを解説します。

関連記事:X(Twitter)で炎上しないためのポイントとは?企業アカウントに重要なベストプラクティス

ステレオタイプの助長を避ける

「ステレオタイプ」とは、特定のグループに対する固定化された認識や偏見のことです。企業のマーケティングや広報活動では、意図せずステレオタイプを助長してしまい炎上につながることがあります。

たとえば、「女性は家庭的であるべき」「高齢者はデジタル機器の操作が苦手」といった紋切り型の表現は、個人の多様性を無視し、差別的な印象を与える可能性が高いでしょう。

こうした問題を避けるためには、コンテンツ制作の段階で多様な視点からのチェックを行い、ステレオタイプに陥らない表現を心がけることが重要です。

常に「この表現は、特定のグループのイメージを画一的に描いていないか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

トークニズム(見せかけの多様性)に陥らない

「トークニズム」とは、見せかけの多様性を演出するために、形式的にマイノリティグループを起用したり、表面的に多様性をアピールしたりすることです。

たとえば、多様性をアピールするために広告にさまざまな人種の人を配置するだけで、実際のサービスや組織運営には多様性が反映されていない場合などが該当します。トークニズムに陥らないためには、表現と実態の整合性を確保することが重要です。多様性をアピールする際は、その背景にある具体的な取り組みや実績をあわせて伝えることで、誠実な姿勢を示すことが可能となります。

重要なのは、表面的な多様性だけでなく、組織の実態としてダイバーシティが根付いているか、そしてその表現が誠実で本質的であるかということです。

文化の盗用(カルチュラル・アプロプリエーション)に注意する

「文化の盗用(カルチュラル・アプロプリエーション)」とは、ある文化の要素を、その文化的背景や意味を理解せずに、または適切な敬意を払わずに使用することを指します。

文化の盗用は、ファッションや音楽、デザインなどの分野で問題となることが多く、企業のマーケティング活動においても注意を払わなければなりません。問題化させない対応策としては、専門家や文化的コミュニティとの協議を通じて、適切な表現方法や使用許可の範囲を明確にすることが重要です。

また、文化的ステレオタイプの助長を避け、その文化の多様性と現代性を尊重した表現を心がけましょう。

失敗を恐れず、当事者の声に耳を傾ける

ダイバーシティに関する発信は、ときに繊細であり、失敗のリスクも伴います。しかし、そのリスクを恐れて発信をためらうことは、企業としての成長機会を逸することにもなりかねません。

もっとも重要なのは、当事者の声に真摯に耳を傾け、誠実に取り組む姿勢です。企画段階で、テーマに関連するコミュニティの当事者や専門家に意見を求め、フィードバックを受け入れる体制を整えることで、炎上のリスクを抑えられるでしょう。

それでも間違いを犯してしまった場合には、速やかに認めて謝罪し、対話を通じて学び次に活かす姿勢を示すことが、最終的に社会からの信頼を築くことにつながります。

「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」との健全な向き合い方

ダイバーシティに配慮したコミュニケーションを実践する上で、避けて通れないテーマが「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」との向き合い方です。ポリコレは、現代社会における表現と配慮の重要な指針である一方、その解釈を巡る「ポリコレ疲れ」が社会問題として指摘されることもあります。

本項では、ポリコレの本質を理解し、健全に向き合うためのポイントを解説します。

ポリコレの本質を理解する

「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」とは、人種や性別、宗教、障がいなどに基づく差別や偏見を含む言動を避け、多様性を尊重する中立的な表現や用語を使おうという考え方です。

関連記事:ポリコレの意味とは?マーケ・広報・人事が企業活動で炎上しないためのポイントを解説

たとえば、「看護婦・看護士」などの場合、性別を明らかにしない「看護師」としたり、自治体によって「母子健康手帳」を父親の育児参加を踏まえて「親子手帳」に変更したり、などの取り組みが挙げられます。

ポリコレの本質は、特定の言葉の禁止や表現の制限に終始することではなく、社会の構成員すべてが尊重され、誰も不当に傷つけられることのない社会の実現を目指す点にあります。

「ポリコレ疲れ」の背景にあるもの

「ポリコレ疲れ」とは、過度な配慮や自主規制によって生じる、社会的な息苦しさや反発感情を指す言葉です。

ポリコレ疲れの背景には、本来の意図から外れ、「あれもダメ、これもダメ」という窮屈なルールとして捉えられたり、一部で攻撃的な非難の応酬に使われたりすることへの反発などがあります。また、何が正しいのかがわからず、失敗や批判を恐れて発言や表現に消極的になることも少なくありません。

近年では、ポリコレやダイバーシティの推進が、意図せず社会の分断や逆差別を生んでいるとの指摘や、過剰な反応への「揺り戻し」が見られることもあります。こうした状況は、ポリコレとの向き合い方について、より深い理解と建設的な議論が必要であることを示唆しています。

過度な自主規制ではなく、建設的な対話を目指す

ポリコレとの健全に向き合うことは、過度に萎縮して表現を自主規制することではありません。大切なのは、その表現が「なぜ」問題だと指摘されるのか、その背景にある歴史や社会構造を理解しようと努めることです。

完璧な正解を求めるのではなく、異なる意見を持つ人々と建設的な対話を重ねていく姿勢が求められます。知らないこと、わからないことは素直に学び、意見を交わす。こうした取り組みを続けていくことで、組織全体の多様性に対する理解が向上し、より思慮深く、誠実なコミュニケーションが可能となるのです。

まとめ

D&Iは、一部の先進企業だけが取り組む特別な活動ではありません。労働人口の減少や市場のグローバル化、消費者の価値観多様化など、私たちが直面する大きな変化の波を乗りこなし、持続的に成長していくために不可欠な経営戦略です。多様な人材がその能力を最大限に発揮できるインクルーシブな組織は、イノベーションを生み出す活気に満ち溢れ、優秀な人材を惹きつけ、そして多様な顧客層からの深い共感と信頼を獲得します。 D&Iは、企業の競争力と社会の持続可能性を両立させるための、まさに羅針盤といえるでしょう。

企業が社会や市場とコミュニケーションをとる上で、D&Iの視点は今や避けて通れません。

● 多様な消費者のインサイトを捉えるため、自分の中にあるアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)に気づくこと

● これまで見過ごされてきた顧客層の声に、意識的に耳を傾けてみること

こんな一人ひとりの小さな行動の積み重ねが、やがて組織の文化を変え、社会全体をよりインクルーシブな方向へと動かしていく大きな力となります。それは同時に、新たな市場機会を発見し、ブランド価値を飛躍的に向上させるマーケティングの鍵となるはずです。 本記事を参考に、まずは小さな第一歩を踏み出してみましょう。