相関関係は、ビジネスにおいて重要な統計用語の一つです。2つの異なる値や事象間に存在する関わり合いを示す概念で、マーケティング戦略の立案や効果測定において欠かせない知識となります。

近年、業務効率を向上させるさまざまなツールやAI技術が急速に発展し、ビジネス現場での活用が当たり前となりつつあります。これらの最新技術を使いこなすスキルを磨くことは確かに重要ですが、マーケティングを効果的に行うためには、統計学の基礎知識、特に相関関係について理解を深めることが極めて重要です。

本記事では、相関関係の定義や特徴、因果関係との違い、それぞれの求め方や見極め方について詳しく解説します。さらに、マーケティング分野での具体的な活用例も紹介し、実務での応用方法についても触れていきます。これらの知識を身につけることで、データ分析の質を向上させ、より効果的なマーケティング戦略の立案に役立てることができるでしょう。

関連記事

・データサイエンスとは!意味や概念をわかりやすく解説!

・アナリティクスとは?ビジネスで欠かせない分析する力や手法を解説

・データドリブンとは?データドリブンマーケティング実現のために必要なことを解説

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

相関関係とは

相関関係は、ビジネスにおいて重要な統計用語の一つとされており、2つの異なる値や事象の間に存在する関連性や関係性を指します。この概念は、データ分析やマーケティング戦略の策定において非常に有用です。

近年、業務効率を向上させるための様々なツールが登場し、AI技術の進歩により、ビジネス界ではこれらのツールや技術を使いこなすことが標準となりつつあります。しかし、こうした最新のツールや技術を習得することも重要ですが、マーケティングを効果的に行うためには、統計学の基礎知識、特に相関関係についての理解も同様に重要です。

相関関係の理解は、データ駆動型の意思決定プロセスにおいて欠かせません。2つの変数間の関係性を把握することで、ビジネス戦略の立案や市場動向の予測に役立てることができます。また、相関関係の分析は、顧客行動の理解や製品開発の方向性の決定にも大きく貢献します。

本記事では、相関関係の定義、因果関係との違い、それぞれの求め方や見極め方、さらにマーケティングでの具体的な活用例について詳しく解説していきます。これらの知識を身につけることで、より洞察力のあるマーケティング戦略の立案が可能となり、ビジネスの成功につながるでしょう。

相関関係とは

相関関係とは、ビジネスで役立つ統計用語の一つであり、2つの異なる値や事柄に関わり合いがある関係のことを指します。この概念は、データ分析やマーケティング戦略の立案において重要な役割を果たします。

相関関係が存在する場合、一方の数値が増加または減少すると、それに連動してもう一方の数値も変化する傾向が見られます。例えば、気温と飲料水の売上高の関係などが典型的な例として挙げられます。

相関関係の強さは、以下のような観点から判断されます。

・強い相関関係: 2つの値の関係性が直線的に表される場合

・弱い相関関係: 2つの値に関係性はあるものの、データにばらつきがある場合

・相関関係なし: 一方の値が変化しているが、もう一方は変化していない場合

相関関係を理解することで、ビジネスにおける様々な要因の関連性を把握し、より効果的な意思決定を行うことが可能となります。ただし、相関関係は必ずしも因果関係を示すものではないため、データの解釈には注意が必要です。

正の相関と負の相関

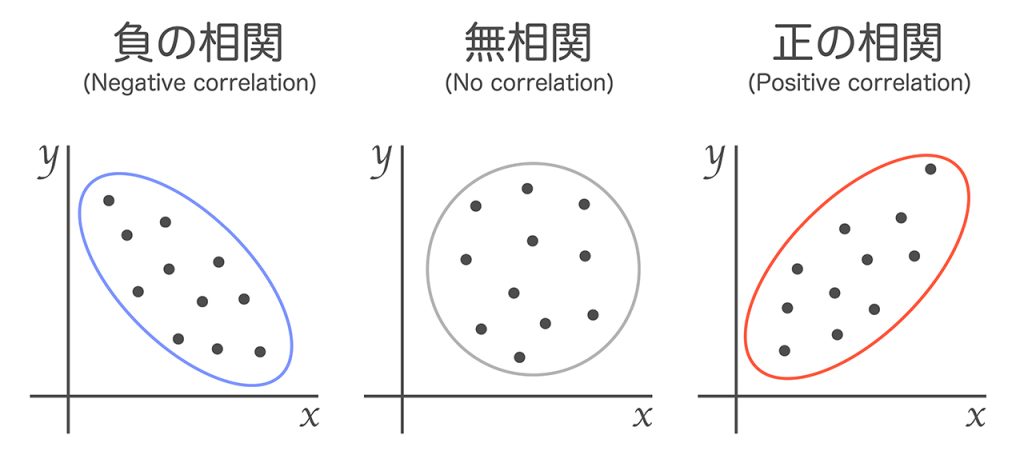

前述の通り、相関関係とは一方の値が変化した際にもう一方の値も変化することです。2つの異なる値に相関関係がある場合、2つの値が同じ方向に変化する関係と2つの値が逆方向に変化する関係の2種類があり得ます。統計学ではこれをわかりやすくするため、同じ方向に変化する場合は「正の相関」、逆方向に変化する場合は「負の相関」と名付けて区別します。

● 正の相関

一方の値が増加した際にもう一方の値が増加する、つまり同じ方向に動くのであれば、2つの値には正の相関関係があるといえます。正の相関関係がある2つの値の変化をグラフに記すと、左下から右上に向かって伸びる線になります。

● 負の相関

一方の値が増加した際に、もう一方の値が減少する、つまり逆方向に動くのであれば、2つの値には負の相関関係があるといえます。負の相関関係がある2つの値の変化をグラフに記した場合、グラフの左から右に向かうにつれて下がっていく、右肩下がりの分布をします。

相関係数とは

相関係数とは、簡単にいうと2つの値の相関関係の強さを表すための指標のことです。相関係数は-1から+1までの値によって、以下の3種類の相関関係を示します。

● 1に近い:正の相関

● -1に近い:負の相関

● 0に近い:相関がない

また、相関関係の種類だけでなく、相関の強さも相関係数によって示されます。明確な基準はありませんが、相関係数と相関の強弱の目安は以下の通りです。

● 0.7 ~ 1.0:正の相関が強い

● 0.4 ~ 0.7:正の相関がある

● 0.2 ~ 0.4:正の相関が弱い

● -0.2 ~ 0.2:ほぼ相関がない

● -0.4 ~ -0.2:負の相関が弱い

● -0.7 ~ -0.4:負の相関がある

● -1.0 ~ -0.7:負の相関が強い

実際に2つの値を横軸と縦軸のデータが該当する箇所に点を打つ散布図にすると、相関の強弱が視覚的にわかります。相関係数の絶対値が0.5を超える場合、パターンが可視化されて相関性が明らかに見て取れるようになります。

このように、相関係数を用いれば相関の強弱を把握できるようになります。そのためたとえば、ある商品の売上に対して強く影響する要素を調べたいといったケースで相関係数は有効な指標となるでしょう。絶対値がより1に近い要素があれば、それが商品売上に強く影響を与えている可能性があるためです。

因果関係との違い

相関関係と混同されやすいのが因果関係です。両者は似ているようなイメージがあるかもしれませんが、実際には以下のように異なる関係性を意味します。

● 相関関係:2つの異なる要素に関わり合いがある関係

● 因果関係:2つ以上の異なる要素同士に原因と結果という関わりがある関係

さらに詳しく相関関係と因果関係の違いについて解説していきます。

相関関係は矢印が双方向

これまでお伝えしてきたように、相関関係とは一方の値が変化すればもう一方の値も変化する関係のことです。2つの値がお互いに関係し合っているため、相関関係があるならば変化する値がどちらであっても、もう一方はそれに連動して変化します。つまり、相関関係は「値A←→値B」といったように、双方向に矢印が向いているような関係性であるというわけです。

たとえば、動画の視聴時間が長さ(A)と、運動不足の度合い(B)という2つの値があったとします。動画の視聴時間が長ければ、それに伴い運動不足の度合いも高まりやすいでしょう。運動不足の度合いが高い人は、動画の視聴時間が長くなりやすいとなります。このように「動画の視聴時間が長い人は運動不足の人が多い」という結果が出ていれば、本当の理由はわからなくても、このAとBは相関関係にあり、矢印は双方向に向いていて、どちらの値が変化してももう一方が変化するといえるのです。

この関係性は、データ分析や統計学において重要な概念であり、2つの変数間の関連性を示す指標として広く活用されています。ただし、相関関係があるからといって、必ずしも因果関係があるとは限らないことに注意が必要です。相関関係の存在は、2つの変数間に何らかの関連性があることを示唆するものの、その関連性の理由や方向性までは説明しません。

因果関係は矢印が一方向で相関関係の一部

一方、因果関係とは、先ほどお伝えしたように2以上の異なる値に原因と結果という関わりがある関係のことを指します。原因がなければ結果は生まれませんので、原因となる値が変化しなければ、結果である値も変化しません。そのため、「結果A→原因B」という矢印が一方向にのみ向いている形になります。

たとえば、平均気温が下がれば、ダウンジャケットの売上も伸び、逆に平均気温が上がれば、ダウンジャケットの売上は落ちることが予想できることでしょう。これはどちらも、平均気温の上下という原因によってダウンジャケットの売上という結果が生まれているためです。では、矢印を逆にした場合はどうでしょうか。もちろん、ダウンジャケットの売上がアップしたからといって、平均気温が下がることはまずありません。つまり因果関係は、相関関係のように逆方向にしてしまうと成立しないのです。

したがって、因果関係は相関関係の中に含まれる特殊なケースとして捉えることができます。相関関係が2つの要素間の関連性を示すのに対し、因果関係はその中でも特に原因と結果が明確に特定できる関係を表しているのです。

この違いを理解することは、データ分析やマーケティング戦略の立案において非常に重要です。相関関係だけでなく、その背後にある因果関係を見極めることで、より効果的な意思決定や施策の実施が可能となります。

相関関係と因果関係の具体例

相関関係の一部として因果関係が存在しているため、両者をひと目で見抜くのは困難です。実際にデータ上では同様のものとして表示されてしまうためです。

しかし、マーケティングを行ううえで、データから相関関係と因果関係を見極めて読み取ることは大変重要となります。

ここではまず、マーケティング領域における相関関係と因果関係の例をみていきましょう。

相関関係の例

たとえば、アイスの販売を行う企業において、アイスの売上のネット広告の回数に相関係数0.2の正の相関があることがわかったとします。この場合、ネット広告を今よりもっと増やせば、アイスの売上は上がっていくかもしれない、そう考える方は多いのではないでしょうか。

確かに、ネット広告の回数を増やして認知を高めることはアイスの売上につながる可能性が高いです。しかし立ち止まって考えると、アイスの売上とネット広告の回数の相関係数は0.2であり、相関は弱いと読み取ることができます。そのため、アイスの売上アップに多少の影響はあるかもしれないものの、すぐにネット広告の回数を増やすというのは早計かもしれません。調査・分析をさらに進め、アイスの売上と強い相関のある他の要因がないかを掘り下げていく方が、より効果的な手段を導き出せるでしょう。

例えば、気温やシーズン、競合他社の動向など、他の要因についても調査することで、より包括的な分析が可能になります。また、ネット広告の質や内容、ターゲティングの精度なども考慮に入れる必要があるかもしれません。このように、相関関係を見出した後も、その解釈には慎重さが求められます。

因果関係の例

あるデータから、「起床時間の早さと年収」に正の相関があることがわかったとします。高年収向けのターゲットに向けて広告配信するのであれば、朝方が良いかもしれないという予想を立てられるかもしれません。しかしそもそも、起床時間が早いだけで年収は本当に上がるのでしょうか。

他のデータに目を通してみると、年齢の上昇とともに年収が上昇する傾向にあるという相関性がわかりました。これはつまり、年齢の上昇に伴って昇給・昇進し、年収が上がったという因果関係があることがわかります。

さらに年齢と起床時間のデータを見ると、年齢が上昇するにつれて起床時間が早まるという相関性がわかりました。これは、起床時間が早まるから年齢が上がるのではなく、加齢に伴って早寝早起きするようになったという因果関係があることがわかります。

これらを総合すると、年収が高い人をターゲットに広告配信する場合、相関関係から早起きする可能性が高いことから朝から午前中にかけてなど時間帯の設定をする案も検討できます。さらに、因果関係から若すぎる世代はターゲットから除外した方が効率よく訴求できるとも考えられます。

このように、相関関係の中に隠れている因果関係を見つけることで、より効率的なマーケティングができるのです。

相関関係と因果関係の見極め方

マーケティングを行う際は、参照しているデータがどの程度の強さで相関しているのか、因果関係が隠れていないかを見極めることが大切です。

ここでは、効果的なマーケティングを行うのに役立つ、相関関係と因果関係の見極め方について解説します。データ分析の基本的な手法から、より高度な統計的手法まで、様々なアプローチを紹介していきます。これらの方法を適切に活用することで、データの背後にある真の関係性を明らかにし、より精度の高いマーケティング施策を展開することができるでしょう。

相関関係は相関分析を行う

相関関係を見極めるためには、相関分析を行うことが重要です。相関分析とは、2つの変数間の関係性を数値化し、統計的に評価する手法です。この分析により、変数同士がどの程度関連しているかを客観的に把握することができます。

相関分析を実施する際、最も一般的な方法は散布図の作成です。散布図は、2つの変数のデータをX軸とY軸にプロットしたグラフで、データの分布状況を視覚的に表現します。この散布図を観察することで、変数間の関係性や相関の強さを直感的に理解することができます。

散布図の形状から、以下のような相関関係を読み取ることができます。

1.正の相関:左下から右上に向かって点が分布する場合

2.負の相関:左上から右下に向かって点が分布する場合

3.無相関:特定のパターンが見られない場合

さらに、相関係数を計算することで、相関の強さを数値として定量化することができます。相関係数は-1から+1の間の値をとり、絶対値が1に近いほど強い相関を示します。

相関分析は、マーケティング戦略の立案や効果測定において非常に有用なツールです。例えば、広告費と売上高の関係を分析することで、広告投資の効果を評価したり、最適な予算配分を決定したりすることができます。ただし、相関関係は必ずしも因果関係を意味するものではないため、他の要因も考慮しながら慎重に解釈する必要があります。

因果関係はデータ分析+αが必要

因果関係を見極めるには、データの分析だけでなくプラスαの分析が必要となります。

前述の相関分析でわかるのはあくまでも双方向の関係性だけです。因果関係は相関関係の一部であることから、データ分析で示された要素を見比べることで因果関係がある・ないかもしれないといった推測はできるかもしれません。たとえば、前述の気温上下とダウンジャケットの売上の相関関係が示されたとします。これは常識的に考えて、因果関係があると判断できることでしょう。しかし、多くの場合はこのように簡単に判断するのは難しいものです。

データ分析だけで因果関係を証明するのであれば、RCT(ランダム化比較試験)や傾向スコア分析などを行います。

● RCT(ランダム化比較試験):マーケティングではABテストと呼ばれるもので、分析する対象をランダムにA・Bに分けてそれぞれでどれくらいの成果が出たかを比較する手法です。

● 傾向スコア分析:要素に含まれるバイアスを排除し、できる限り正確な推察を導き出す方法です。

傾向スコア分析は必要なデータが揃っていてそれらが正確であることが前提で行うため、誤りがあれば結果も間違えてしまいます。バイアスを排除しきれないこともあるため、リスクのある方法です。そのため、一般的にはプラスαの分析として RCT(ランダム化比較試験)を行います。

他にも、プラスαの手法として結果となる数値とその要因とされる数値の関係を調査し、それぞれの関係性を調査する回帰分析や、アンケート調査などがあります。

関連記事

・バイアスとは!マーケティングでバイアスを使ってビジネスを進める方法とは!

・重回帰分析とは?マーケティング視点も含め初心者に解説します!

・アンケートとは?マーケティングにおけるアンケートの意味合いも解説!

・アンケートの正しい作り方|効果的に回収するコツや基本形式、例文

データ分析での注意

データ分析を行う際に気をつけておきたいポイントを2つ紹介します。

疑似相関

データ分析をする際には、疑似相関に注意しましょう。

疑似相関とは、一見する関連性があるように見える2つの要素であっても、実際のところは直接的な因果関係がない状態のことです。疑似相関が起きている場合、実際にはその奥に別の要因が隠れています。

疑似相関を現す有名な例として「アイスクリームが売れると水難事故の数が増える」があります。通常であれば、この2つの要素を関連付けることはありません。しかし、データとして出てきた場合、見かけ上の因果関係、つまり疑似相関が生じます。なぜ疑似相関が起きてしまうのか、この例の場合以下のような要因が隠れています。

● 気温が高いとアイスの売上が伸びる

● 気温が高いと海水浴を楽しむ人が増えて水難事故も増えやすい

こうした隠れている要因によりデータ分析上、「アイスの売上」と「水難事故」にあたかも因果関係があるかのように見えてしまうのです。

また、両者には相関関係があるように見えます。しかし、上記のように隠れた要因が絡み合って関連しているだけであり、どちらかの要素が変化したからといってそれに必ずしも連動するわけではありません。実際に両者を比べた場合、外れ値も多い可能性が高いです。そのため、単純に相関関係があるとは言い切れない点にも注意しましょう。

客観的な判断を行う

データ分析を行う際には、主観を取り除き客観的に判断することが大切です。

相関関係であれば、2つの要素が密接に関わり合い相関係数も高く外れ値が少ないのであれば、原因を問うことなく関係性があるといえます。

しかし因果関係をデータ分析のみで行う場合、出揃った相関関係の要素を見比べたうえで、論理的かつ客観的に推察していかなければいけません。その推察に主観や感情が入ってしまえば、自分の良いようにデータを捉えてしまい、真逆の結果に行き着く可能性があるためです。

データ分析を行う際には、欠けている視点はないかチェックしながら、バイアスを取り除いて判断していきましょう。

まとめ

今回は「相関関係とは何か」、そして「相関関係と因果関係との違い」について解説しました。

マーケティングを行ううえで、データを読み解く力を持つことは重要です。相関関係や因果関係を見極めることができれば、ターゲットの絞り込みがしやすくなりますし、次にどのような施策をすれば良いかも判断できるためです。

本記事を参考に、相関関係と因果関係の違いや見極め方について正しく理解し、より効果的なマーケティングを実践しましょう。