企業が長く存続し続けるためには、顧客満足度の最大化を図る必要があります。しかし、商品やサービス、人員の質の向上、デザインや価格など、顧客満足度は複数の要因が重なって初めて向上するものです。

そこで、どのように顧客満足度の向上を図れば良いか、顧客満足度を調べるフレームワークのようなものがないか、探している方は多いのではないでしょうか。本記事では、顧客満足度や今後の戦略を考える上で有用なポートフォリオ分析について解説をします。また、事業の再構築に利用するべきバリューポートフォリオの概要についてもご紹介しますので、是非参考にしてください。

【テンプレート付き】 PPM分析のやり方・手順まとめ資料

PPM分析とは、市場成長率と市場占有率(マーケットシェア)の2軸からなる座標の上で、自社の事業や製品、サービスなどを分類して、経営資源の投資分配を判断するための分析手法です。 各プ…

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ポートフォリオとは

ポートフォリオ分析について解説をする前に、ポートフォリオについて解説をします。実は、ポートフォリオという言葉の意味は多岐にわたります。本記事を読む方の多くは、ポートフォリオと聞くと「クリエイターの作品集」のようなものをイメージするのではないでしょうか。結論、クリエイティブの業界であれば、上記のイメージで何も相違はありません。しかし、ポートフォリオは投資・金融の業界でも使われたり、教育用語としても使われたりします。様々な角度から使用される言葉であるため、単に作品集や実績といった意味でのみ使われる言葉ではないことを理解しておきましょう。

しかし、ポートフォリオ分析の文脈では、より広い意味を持ちます。例えば、投資・金融の業界でも使われたり、教育用語としても使われたりします。ビジネスの世界では、ポートフォリオ分析は企業の製品やサービスの組み合わせを評価し、戦略的な意思決定を行うためのツールとして活用されています。

ポートフォリオ分析を行うことで、企業は自社の商品やサービスの現状を客観的に把握し、今後の方向性を決定することができます。例えば、どの製品に投資を集中させるべきか、どの事業から撤退すべきかなどの判断に役立ちます。

このように、ポートフォリオは単に作品集や実績といった狭義の意味だけでなく、様々な要素の組み合わせや配分を表す幅広い概念として使われることを理解しておくことが重要です。ポートフォリオ分析を通じて、企業は限られた経営資源を最適に配分し、競争力を高めることができるのです。

関連記事

・マーケティングとは?基礎から重要ポイントまで初心者にも分かりやすく解説

・第一回 マーケティングって何だろう?~レベルの異なるマーケティングの区分と解釈~

業界別におけるポートフォリオの意味

先ほど、ポートフォリオの概要を解説しました。ここでは、業界別におけるポートフォリオの意味についてご紹介します。ポートフォリオ分析を行う際には、各業界の特性を理解することが重要です。

・ 投資・金融業界

・ 教育業界

・ クリエイティブ業界

これらの業界では、ポートフォリオの概念が異なる形で活用されています。投資・金融業界では資産配分、教育業界では学習評価、クリエイティブ業界では実績紹介といった具合に、ポートフォリオの役割が変化します。

ポートフォリオ分析を効果的に行うためには、各業界の特徴を踏まえたアプローチが必要です。例えば、投資・金融業界ではリスク分散が重要視されますが、教育業界では学習者の成長過程に焦点が当てられます。

それぞれの業界におけるポートフォリオの意味を理解することで、より適切なポートフォリオ分析が可能となり、戦略立案や意思決定に役立てることができます。

それぞれ順番に見ていきましょう。

投資・金融業界

投資や金融業界でのポートフォリオは、株式や債券、現金、不動産や預金など、投資家や事業家が保有する資産としての一覧や、それぞれの組み合わせに対して使用される言葉です。また、株式や債券であれば、それぞれの銘柄まで細かくポートフォリオの一部として示します。

投資家や事業家は、1つの事業が潰れたり、株式が暴落したりしても資産を失わないように、リスクヘッジをしながら複数の資産を保有しています。複数の資産を保有することで、どれか1つが潰れてしまっても立て直しが可能であり、再投資を行うことも可能です。つまり「リスクヘッジをするために、複数の資産を分配したほうが良い」というのが、投資・金融業界におけるポートフォリオの考え方になります。

ポートフォリオ分析を行う際には、各資産のリスクとリターンを考慮することが重要です。例えば、株式は高リスク・高リターン、債券は低リスク・低リターンといった特性があります。これらを適切に組み合わせることで、投資家のリスク許容度に合わせたポートフォリオを構築することができます。

また、ポートフォリオ分析では、分散投資の概念も重要です。異なる業種や地域の資産に投資することで、特定のリスクを軽減し、安定的なリターンを得ることが可能となります。さらに、定期的にポートフォリオの見直しを行い、市場環境の変化に応じて資産配分を調整することも、長期的な投資成功の鍵となります。

教育業界

教育業界でのポートフォリオは、パーソナルポートフォリオと呼ばれる個人の評価ツールを指しています。具体的には、生徒たちが受験やテストに向けて学習するの様子を動画や写真に残したり、レポートや試験用紙等を、データとして保存したりする評価方法です。これらのポートフォリオがあることによって、単に学力テストだけでは測れない生徒の総合的な価値を算出することができます。教育業界の中で評価が高まっている評価方法であり、自己啓発や学校教育など幅広い分野で取り入れられています。

教育用語としてのポートフォリオはロンドンで発祥し、1980年代にアメリカやイギリスで取り入れられ始め、日本には1990年代に入ってきたことが特徴です。近年では、デジタル技術の発展に伴い、eポートフォリオという電子的なポートフォリオも注目を集めています。eポートフォリオを活用することで、学習者の成長過程をより効果的に記録し、分析することが可能となります。

また、ポートフォリオ分析を通じて、教育機関は生徒の学習進捗や課題を把握し、個別指導の方針を立てることができます。このように、ポートフォリオは教育の質向上と個別最適化に貢献する重要なツールとなっています。

クリエイティブ業界

クリエイティブ業界におけるポートフォリオは、多くの方が認識されている「作品集」としての意味で相違ありません。会社に勤めている個人の方が、転職時に実績をアピールできる証拠として作成したり、フリーランスの方が営業資料の代わりとして作成したりします。個人の力量を測るために非常に有用なものであるため、Web制作やライティング、デザインなど幅広い領域で必ずと言ってよいほど存在します。

ポートフォリオ分析を行う際は、クリエイターの作品やプロジェクトを系統的に整理し、それぞれの強みや特徴を明確化することが重要です。例えば、グラフィックデザイナーであれば、ロゴデザイン、パッケージデザイン、ウェブデザインなどのカテゴリーごとに作品を分類し、各分野における技術力や創造性を示すことができます。

また、ポートフォリオ分析を通じて、クリエイターは自身のスキルセットや専門性を客観的に評価し、市場におけるポジショニングを把握することが可能となります。これにより、今後の能力開発の方向性や、どのような案件や顧客層にアプローチすべきかといった戦略的な判断材料を得ることができます。

さらに、クリエイティブ業界でのポートフォリオ分析は、単なる作品集の編集にとどまらず、クリエイターのブランディングや差別化戦略にも直結します。優れたポートフォリオは、クリエイターの個性や価値観、問題解決能力を効果的に伝える重要なマーケティングツールとなり得るのです。

ポートフォリオ分析とは

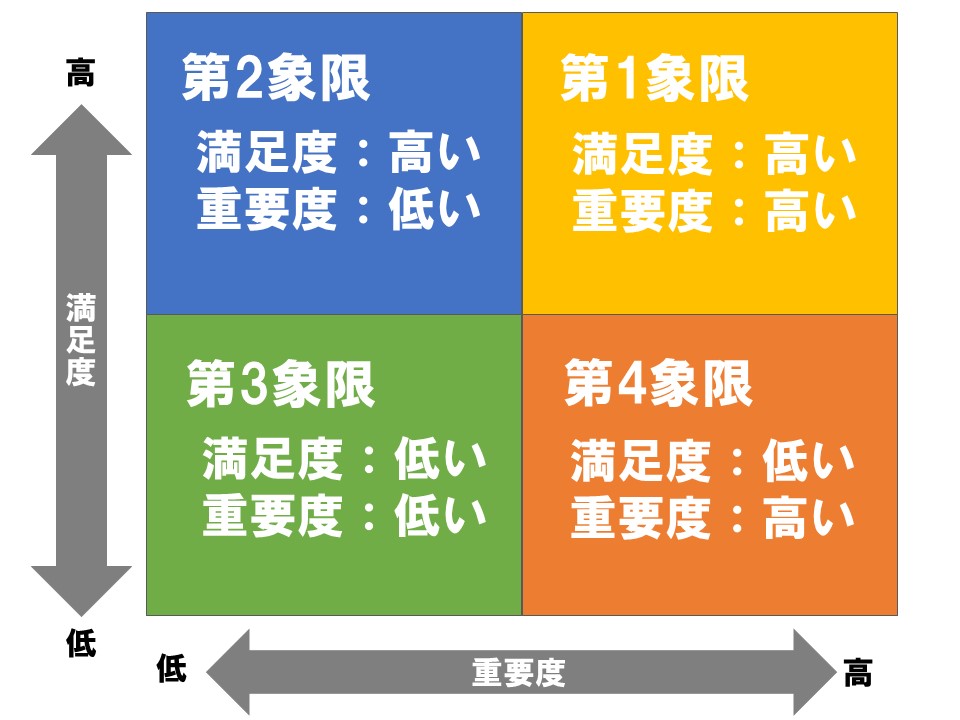

ここまで、ポートフォリオの概要や、業界別におけるポートフォリオの意味について解説をしました。ここからは、ポートフォリオ分析について解説をします。ポートフォリオ分析とは、顧客満足度の調査等に用いられる分析手法、フレームワークのことです。商品やサービス、人員や価格等を項目別満足度とし、2次元グラフに表したうえで、改善するべき重要項目を洗い出すための分析手法になります。

ここでは、商品やサービスにおける満足度を調査するための顧客満足度調査を例にします。こちらの調査では、商品やサービスの品質、価格、人員の質などを個別質問として設定します。調査を行ったら、縦軸に商品やサービスの総合満足度を設定し、横軸に個別質問と総合満足度の相関性に対する重要度を設定します。次に、中央に点のプロット(描画)を設置すると、縦軸と横軸を4つのエリアに分けることができます。このエリアは「象限」と呼ばれます。

象限は第1エリア〜第4エリアと呼ばれ、反時計回りに番号が振り分けられます。また、満足度と重要度の高低によって定義づけられ、どこの位置に配置されるかによって、商品やサービスの改善点を洗い出せるフレームワークになります。このフレームワークを活用することで、企業は効果的なマーケティング戦略を立案し、顧客満足度の向上につなげることができます。

ポートフォリオ分析の利点は、視覚的に現状を把握できることです。グラフ上に配置された各項目の位置関係から、どの分野に注力すべきか、どの分野を改善すべきかが一目瞭然となります。これにより、経営資源の効率的な配分が可能となり、企業の競争力向上につながります。

さらに、ポートフォリオ分析は定期的に実施することで、時系列での変化も追跡できます。これにより、実施した施策の効果を測定したり、市場環境の変化に応じて戦略を柔軟に調整したりすることが可能となります。

以上のように、ポートフォリオ分析は企業のマーケティング戦略立案や事業評価において非常に有用なツールとなります。次のセクションでは、各象限の役割についてより詳細に解説していきます。

それぞれの象限の役割

先ほど、象限は4つに分けられると解説しましたが、それぞれの役割は下記のとおりです。これらの象限は、顧客満足度と重要度の組み合わせによって定義され、商品やサービスの改善点を特定するための重要なフレームワークとなります。

・ 第1象限(右上):顧客満足度・重要度ともに高い

・ 第2象限(左上):顧客満足度は高く重要度は低い

・ 第3象限(左下):顧客満足度も重要度も低い

・ 第4象限(右下):顧客満足度は低く重要度は高い

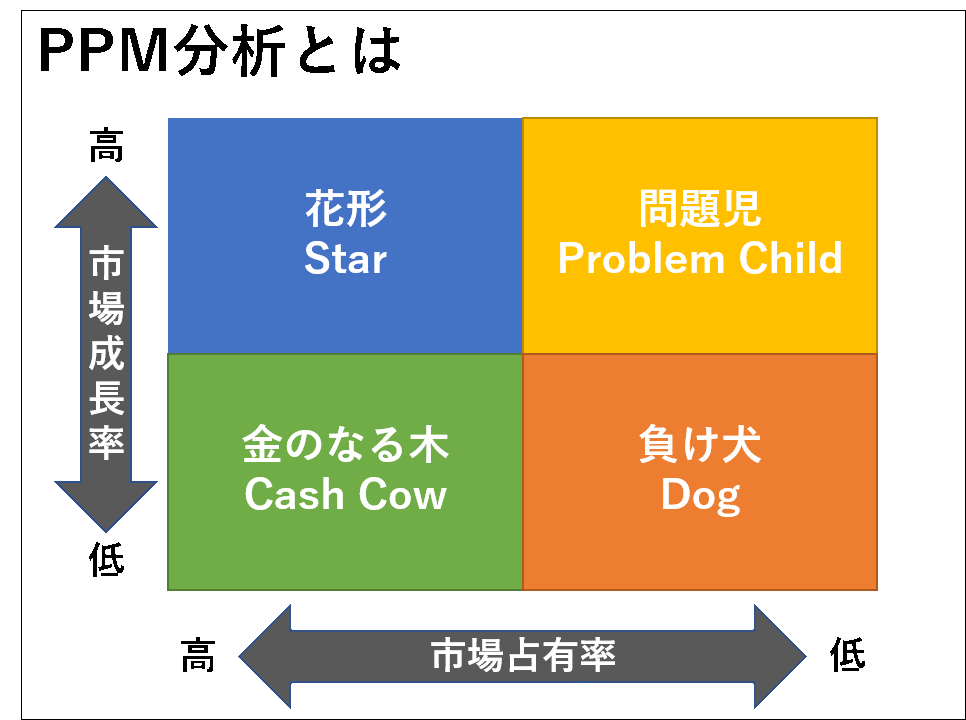

世界的に有名なコンサルティングファームである「ボストンコンサルティング」は、経営資源の投資配分を判断するための手法として、PPM分析を提唱しました。PPMは「Product Portfolio Management(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」の略称で、第1象限を花形、第2象限を問題児、第3象限を負け犬、第4象限を金のなる木と表現しています。次に、具体的にそれぞれの象限から分かることをご説明します。

【テンプレート付き】 PPM分析のやり方・手順まとめ資料

PPM分析とは、市場成長率と市場占有率(マーケットシェア)の2軸からなる座標の上で、自社の事業や製品、サービスなどを分類して、経営資源の投資分配を判断するための分析手法です。 各プ…

関連記事:PPM分析とは? マーケティングの基本戦略策定フレームワークを解説

・第1象限:花形(Star)

・第2象限:問題児(Question Mark)

・第3象限:負け犬(Dog)

・第4象限:金のなる木(Cash Cow)

これらの象限分類は、ポートフォリオ分析において製品やサービスの現状を把握し、今後の戦略を立てる上で非常に有用です。各象限の特性を理解することで、企業は限られた経営資源を効果的に配分し、顧客満足度の向上と事業成長を同時に追求することが可能となります。

第1象限(右上)

第1象限は「花形」と呼ばれ、ポートフォリオ分析において顧客満足度と重要度がともに高い項目が位置します。この象限に属する商品やサービスは、すでに顧客から高い評価を得ており、企業の収益に大きく貢献しています。しかし、ここで注意すべきは、現状に満足せず継続的な改善と投資が必要だということです。なぜなら、市場環境や顧客ニーズの変化に対応し続けなければ、急速に競争力を失う可能性があるからです。

ポートフォリオ分析の観点から見ると、第1象限の項目は企業の強みとなるため、これらを維持・強化することが重要です。例えば、品質向上や顧客サービスの充実、マーケティング活動の強化などを通じて、顧客満足度をさらに高める取り組みが求められます。また、競合他社の動向にも注意を払い、市場でのリーダーシップを維持するための戦略を立てることが大切です。

ポートフォリオ分析を効果的に活用するには、第1象限の項目から得られる利益を、他の象限、特に「問題児」(第2象限)の育成に投資することも検討すべきです。このバランスの取れた資源配分が、長期的な企業成長につながります。

第2象限(左上)

第2象限は問題児であり、顧客満足度は高いものの、重要度は低い項目です。ポートフォリオ分析において、この象限に位置する商品やサービスは、現状では顧客の満足を得ているものの、全体的な業績への貢献度が低いという特徴があります。そのため、満足度を獲得しても、全体に与える影響が少ないことが課題となります。

この象限にある項目に対しては、戦略的なアプローチが必要です。具体的には、今以上に全体への影響力を高めることを目指しつつ、同時に現在の高い満足度を下げないよう注意する必要があります。例えば、マーケティング戦略を見直し、商品やサービスの重要性を顧客に訴求することで、重要度を上げる取り組みが考えられます。

また、ポートフォリオ分析の観点から、第2象限の項目を第1象限(花形)に移行させることも長期的な目標となります。そのためには、商品やサービスの機能改善や、新たな付加価値の創出など、継続的な努力が求められます。ただし、投資には慎重になる必要があり、費用対効果を十分に検討しながら進めることが重要です。

第3象限(左下)

第3象限は負け犬であり、顧客満足度も重要度も低い項目です。ポートフォリオ分析において、この象限に位置する製品やサービスは、企業の成長や収益性に対する貢献度が低いと考えられます。仮に顧客満足度を高められたとしても、全体への重要度は低いままであるため、注力するのは推奨できない項目になります。

このような負け犬に分類される製品やサービスに対しては、経営資源の配分を慎重に検討する必要があります。ポートフォリオ分析の観点からは、これらの項目に多くの投資を行うことは効率的ではありません。代わりに、企業は他の象限、特に第1象限(花形)や第4象限(金のなる木)に位置する製品やサービスにリソースを集中させることが望ましいでしょう。

ただし、ポートフォリオ分析の結果のみで即座に撤退を決定するのではなく、市場の将来性や競合状況、自社の強みなども総合的に考慮して戦略を立てることが重要です。場合によっては、製品やサービスの改善や再ポジショニングによって、他の象限へ移行させる可能性も検討する価値があります。

第4象限(右下)

第4象限は金のなる木であり、顧客満足度は低いものの、重要度は高い項目です。ポートフォリオ分析において、この象限は優先的に改善を図るべき重要な領域です。なぜなら、ここでの改善が全体的な顧客満足度の向上に大きく寄与するからです。金のなる木と呼ばれる理由は、適切な投資とマーケティング戦略によって、企業の売上や利益を大きく伸ばす可能性を秘めているためです。例えば、製品やサービスの品質向上、価格戦略の見直し、顧客サービスの改善などが具体的な施策として考えられます。ポートフォリオ分析を活用することで、この象限に位置する項目を特定し、効果的なリソース配分を行うことができます。結果として、企業の競争力強化やマーケットシェアの拡大につながる可能性が高まります。

負け犬の対処方法

ポートフォリオ分析において、第3象限に位置する「負け犬」の対処方法については慎重な検討が必要です。この象限は顧客満足度も重要度も低い項目を示しており、積極的な改善を行っても全体への影響が限定的であるため、経営資源の効率的な配分という観点からは優先度が低くなります。

しかしながら、ポートフォリオ分析の結果のみで即座に事業撤退を決定するのではなく、以下の点を考慮することが重要です:

長期的な市場動向の分析: 現在は「負け犬」であっても、将来的に市場環境が変化する可能性があります。ポートフォリオ分析を定期的に実施し、市場トレンドを注視することが大切です。

シナジー効果の検討: 他の事業や製品とのシナジー効果が存在する場合、単独では「負け犬」であっても全体としての価値を生み出している可能性があります。

リソース再配分の可能性: 「負け犬」に割り当てられていたリソースを、より重要度の高い分野に再配分することで、全体的なポートフォリオの最適化を図ることができます。

戦略的な位置づけの再考: 企業の長期的なビジョンや戦略との整合性を再度確認し、必要に応じて事業の位置づけを見直すことも検討すべきです。

最終的に事業撤退を選択する場合は、慎重なタイミング選定と円滑な撤退プロセスの計画が不可欠です。ポートフォリオ分析を活用しつつ、総合的な判断に基づいて戦略的な意思決定を行うことが、企業の持続的な成長と競争力強化につながります。

問題児の対処方法

次に、問題児の対処方法です。問題児は、現状の満足度は低いものの全体に与える影響が大きいことから、成功すれば花形に昇格する可能性があり、失敗すれば負け犬に転落する恐れのある項目になります。そのため、問題児で得た利益はそのまま問題児に投資を続け、中長期的に花形へ昇格させることが重要です。

ポートフォリオ分析において、問題児は慎重に扱う必要があります。問題児の改善には、適切な戦略立案とリソース配分が不可欠です。例えば、マーケティング活動を強化して認知度を高めたり、製品やサービスの品質向上に注力したりすることで、顧客満足度を向上させる取り組みが考えられます。

ただし、時間を必要以上にかけてしまったり、投資する金額が足りなかったりすると負け犬となってしまうため、的確な経営判断が必要になります。問題児の改善には、継続的なモニタリングとフィードバックが重要です。定期的にポートフォリオ分析を実施し、問題児の状況を把握しながら、適切な対応を取ることが求められます。

また、問題児の対処には、全社的な取り組みが必要です。マーケティング部門だけでなく、開発部門や営業部門など、関連する部署が連携して改善策を検討し、実行することが効果的です。このような総合的なアプローチにより、問題児を花形へと成長させる可能性が高まります。

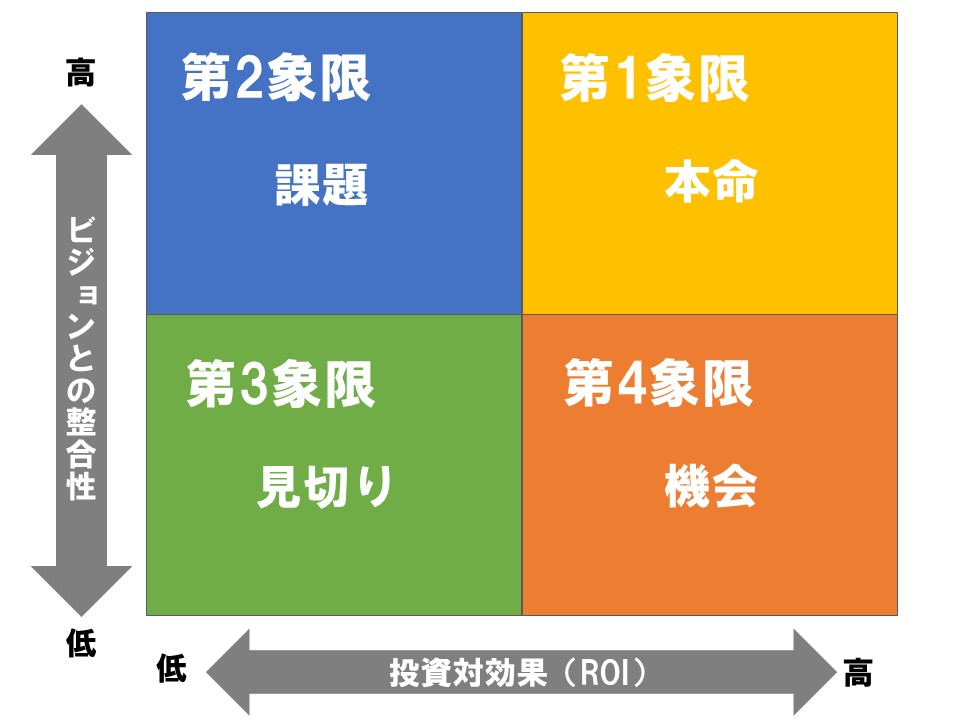

事業の再構築にはバリューポートフォリオも利用する

ポートフォリオ分析を活用して顧客満足度と重要度の関係性を把握することは重要ですが、事業の再構築を検討する際には、バリューポートフォリオも非常に有用なツールとなります。バリューポートフォリオは、企業のビジョンとの整合性および投資対効果(ROI)の2軸で事業を評価するフレームワークです。

バリューポートフォリオでは、縦軸に企業のビジョンに対する整合性、横軸に投資対効果(ROI)の高さを設定します。このポートフォリオ分析によって、事業を4つのエリアに分類することができます。それぞれの象限の役割は以下の通りです。

・第1象限(右上):本命

ビジョンとの整合性が高く、ROIも高い理想的な事業

・第2象限(左上):課題

ビジョンとの整合性は高いが、ROIが低い事業

・第3象限(左下):見切り

ビジョンとの整合性もROIも低い、再考が必要な事業

・第4象限(右下):機会

ビジョンとの整合性は低いが、ROIが高い事業

バリューポートフォリオを活用することで、各事業がどの象限に位置するかを明確に把握できます。これにより、経営資源の最適な配分や戦略的な事業の選択と集中を行うことが可能になります。例えば、「本命」の事業には積極的に投資を行い、「見切り」の事業については撤退や売却を検討するなど、ポートフォリオ全体の最適化を図ることができます。

さらに、先述のポートフォリオ分析とバリューポートフォリオを組み合わせることで、より包括的な事業評価が可能になります。顧客満足度と重要度、そしてビジョンとの整合性とROIという多角的な視点から事業を分析することで、より精緻なマーケティング戦略の立案や事業戦略の策定に活用できます。

このように、ポートフォリオ分析とバリューポートフォリオを効果的に活用することで、企業は自社の事業ポートフォリオを常に最適化し、持続的な成長と競争優位性の確保を目指すことができるのです。

まとめ

本記事では、ポートフォリオ分析の概要や業界別のポートフォリオの意味、バリューポートフォリオについて解説をしました。ポートフォリオは作品集といった意味のみならず、業界によって意味が異なります。

ポートフォリオ分析は、顧客満足度と重要度の関係性を示すフレームワークとして有用です。4つの象限に分けて分析することで、現状の顧客満足度や次に打つべき施策を明確にすることができます。また、事業の再構築を図る際には、バリューポートフォリオも活用すると効果的です。

これらのポートフォリオ分析手法を組み合わせることで、より戦略的なマーケティング活動や事業展開が可能になります。自社の商品やサービスの位置づけを客観的に把握し、効果的な改善策を立てるためにポートフォリオ分析を活用しましょう。

最後に、ポートフォリオ分析は定期的に実施することが重要です。市場環境や顧客ニーズの変化に合わせて、自社の戦略を柔軟に調整していくことが、長期的な成功につながります。

【テンプレート付き】 PPM分析のやり方・手順まとめ資料

PPM分析とは、市場成長率と市場占有率(マーケットシェア)の2軸からなる座標の上で、自社の事業や製品、サービスなどを分類して、経営資源の投資分配を判断するための分析手法です。 各プ…