「広告漫画」を知っていますか。漫画の手法を取り入れた広告で、企業や商材の紹介・PRで活用されることが多いです。最近では、さまざまなSNSなどで目にすることが多い印象を受けます。

広告漫画は、ストーリー性を持たせることで興味を持たせやすくなったり、独特なイラストや吹き出しを使うことで閲覧してもらいやすくなったりします。漫画は幅広い年代の人が興味を持ちやすいものであり、広く普及している日本では効果的な手法の1つといえるでしょう。

本記事では、広告漫画の概要やメリット・デメリット、制作する際のステップについて解説します。自社にも何か活かしたいと考えている方は、今回の記事を読んでぜひ参考になさってみてください。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

広告漫画とは

広告漫画は、企業や商品のPRを目的として制作される漫画形式の広告コンテンツです。近年、SNSなどのデジタルメディアで頻繁に目にするようになりました。この手法の特徴は、ストーリー性のある展開や視覚的に魅力的なイラスト、効果的な吹き出しの使用により、閲覧者の興味を引きつけやすい点にあります。

日本では漫画文化が広く浸透しているため、幅広い年齢層に受け入れられやすく、効果的な広告手段として注目されています。広告漫画は、複雑な情報や概念を分かりやすく伝達できる点で優れており、従来のテキストベースの広告と比較して、より多くの人々の関心を集めることができます。

本記事では、広告漫画の概要、メリットとデメリット、制作プロセスなどについて詳しく解説していきます。自社のマーケティング戦略に広告漫画を取り入れることを検討している方々にとって、有益な情報源となることでしょう。

商材を漫画形式で解説する広告

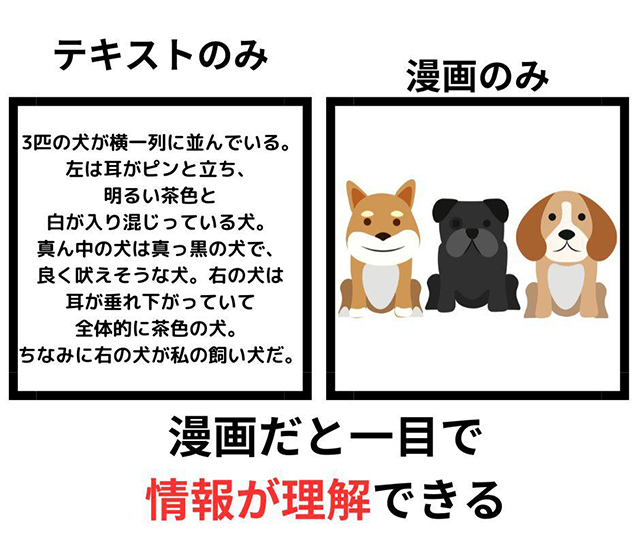

広告漫画は、漫画を活用して、企業や商材などを紹介したり、解説したりする広告手法です。独特なイラストや効果的な吹き出し、エフェクトを使って解説ができるので、テキストメインのものより理解を深めてもらいやすくなります。

また、一般的に「文章を長々と読むのが面倒」という人が多く、テキストメインのものは不快を感じさせることも多いです。広告漫画は、ユーザーは楽しみながら視覚的に分かりやすく読むことができる利点があります。

漫画形式を用いることで、複雑な商品特徴や使用方法なども、ストーリー性を持たせながら効果的に伝えることができます。例えば、商品の使用前後の変化を登場人物の体験を通して描くことで、より具体的なイメージを読者に与えることができるでしょう。

さらに、漫画特有の表現技法を活用することで、商品の魅力や特徴をより印象的に伝えることが可能です。効果音や誇張表現などを適切に使用することで、読者の記憶に残りやすい広告を作成できます。

多く利用されている背景

広告漫画が活用されている背景には、メディア環境の変化と人々の情報消費傾向の変化が大きく関わっています。

従来の広告手法である雑誌やチラシなどの活字媒体は、Webやテレビの普及により主流ではなくなってきました。現代では、アニメーションや動画による広告が主流となり、人々の興味は文章を深く読み込むものから、視覚的にイメージが付きやすいコンテンツへと移行しています。

この流れの中で、独特なイラストや効果的な吹き出し、エフェクトを活用しつつ、活字も組み合わせることができる広告漫画が登場しました。この手法は、視覚的な訴求力と情報伝達の効率性を兼ね備えた画期的な方法として、多くのビジネスで活用されるようになりました。

また、デジタル技術やWebの発達により、人々の「タイムパフォーマンス」への意識が高まっていることも背景の一つです。タイムパフォーマンスとは、費やした時間に対して得られた効果の割合を意味し、短時間で高い効果を得ることを重視する傾向が強まっています。広告漫画は、理解しやすい情報を効率的に伝達できるため、この需要に応える手法として注目されています。

さらに、SNSの普及も広告漫画の活用を後押ししています。多くの人々がSNSを利用する現代において、SNSでの情報発信は非常に大きな影響力を持ちます。興味を引きやすく、拡散されやすい広告漫画は、SNSを活用した効果的な広告手法として、多くの企業に採用されています。

このように、メディア環境の変化、情報消費傾向の変化、そしてSNSの普及が相まって、広告漫画の活用が広がっているのです。

関連記事

・マンガは「最も見たいSNS広告」。マーケティングツールとしてのマンガ制作とコロナ禍で変わったオンラインでの活用法

広告漫画を活用する5つのメリット

さまざまな場面で利用されている広告漫画ですが、利用されているのは大きなメリットがもたらされるためです。メリットとしては以下の点があげられます。

● 目立ちやすく興味を持ちやすい

● 情報をわかりやすく伝えられる

● 効率的に情報を伝えられる

● 疑似体験効果がある

● 最後まで視聴してもらいやすい

これらのメリットにより、広告漫画は効果的なマーケティングツールとして注目を集めています。企業や商材のPRにおいて、従来の広告手法と比較して優位性を持つ場合が多く、特に視覚的な訴求力や情報伝達の効率性において高い効果が期待できます。

広告漫画の活用を検討する際は、これらのメリットを十分に理解し、自社の商品やサービスの特性に合わせて最適な形で取り入れることが重要です。次のセクションでは、各メリットについて詳しく解説していきます。

目立ちやすく興味を持ちやすい

漫画を活用した表現にはインパクトがあり、人の目を惹きつけやすいといった効果があります。そのため、テキストメインのものより目立ちやすく、興味を惹きやすいことから、多くの人に見てもらうことができるでしょう。

文字を使った広告が多い中に、イラストや吹き出しを使ったものがあると、じっくりと見てしまう人は意外と多いです。そのため、一般的な広告を配信している競合他社と差別化できるという効果もあります。興味・関心が低い場合でも、漫画であればインパクトのある表現とストーリーが気になってしまうことによって、興味を惹きつける効果も期待できます。

さらに、漫画形式の広告は、読者の注目を集めやすいだけでなく、記憶に残りやすいという特徴も持っています。視覚的な要素と物語性が組み合わさることで、通常の広告よりも印象深く、長期的な記憶に残る可能性が高くなります。これは、ブランドの認知度向上や商品の特徴を覚えてもらう上で、非常に有効な手段となります。

情報をわかりやすく伝えられる

見ている人に情報をわかりやすく伝えることができる効果もあります。宣伝を行う時、テキストだけでは明確な解説が難しい場合があります。そんな時でも、商品のフォルムや使用感をデザインとテキストで解説することができ、見ている人が分かりやすいように伝えることができます。

また、ストーリーを活用して魅力的に解説することも可能です。視覚的に情報を伝えることで、難しい内容もわかりやすく見せることができます。例えば、複雑な機能を持つ製品の場合、その使い方や利点を漫画のコマ割りを使って段階的に説明することで、より理解しやすくなります。

さらに、キャラクターを用いることで、ターゲット層に親近感を持たせることができます。例えば、若者向けの商品であれば、若いキャラクターを主人公にすることで、読者の共感を得やすくなります。このように、広告漫画は様々な要素を組み合わせることで、効果的に情報を伝達することができるのです。

効率的に情報を伝えられる

わかりやすく伝えられる広告漫画では、多くの情報を効率的に伝えることが可能です。人間が1分当たりに処理できる情報量は、「文字を読むだけ」は約1,000文字ですが、「漫画を読む」ことは約2,000文字と言われています。約2倍のスピードで伝達できるということです。

商材に関しての魅力など見ている人に伝えたいことはたくさんあると思いますが、テキストだけの伝達ではなかなか伝えることができません。漫画を活用すると、魅力などを存分に余すことなく伝えることができるのです。

この特性を活かすことで、限られた時間や広告スペースの中でも、より多くの情報を効果的に伝達することが可能となります。例えば、複雑な製品の特徴や使用方法、サービスの流れなどを、テキストだけでは説明しきれない場合でも、漫画のコマ割りや吹き出しを利用することで、視覚的かつ簡潔に表現できます。

また、ストーリー性を持たせることで、読者の興味を引き付けながら情報を伝えることができるため、記憶に残りやすいという利点もあります。これにより、広告の効果を高め、商品やサービスの認知度向上や理解促進につながることが期待できます。

疑似体験効果がある

漫画の読者は、登場人物の気持ちになりきって読む傾向が強いです。そのため、広告漫画を通して、商品の効果やメリットを疑似体験してもらうことができます。例えば、ダイエット製品の宣伝では、写真でビフォーアフターを示すだけでなく、ストーリーを活用して製品使用前後の具体的な変化を表現すると効果的です。

このアプローチにより、製品の使用イメージが理解しやすくなり、読者は実際に効果を得た状態に近い体験をすることができます。結果として、購買意欲の向上にもつながります。広告漫画の疑似体験効果は、商品やサービスの魅力を直感的に伝える強力なツールとなり得るのです。

最後まで視聴してもらいやすい

広告漫画は、最初の興味を惹いた後も、継続して閲覧し続けてくれる傾向が強いです。漫画は一度興味を持って読み始めると、続きが気になって読み続けてしまうものです。興味を維持し続けられる工夫を行えば、最後まで視聴してもらえる可能性が高まります。

また、テキストだらけのものと比べ、ユーザーが不快を感じにくい点も大きな要素となっています。広告の中には、企業や商材の特徴を伝えたい気持ちが強すぎるがあまりに、情報過多になってしまい、「広告感の強さ」が不快を感じることも多くなっているようです。広告漫画では、この「広告感の強さ」を極力少なくし、不快を感じさせづらくしていることから、最後まで視聴してもらいやすくなっていると考えられます。

さらに、広告漫画はストーリー性があるため、読者の好奇心を刺激し続けることができます。展開が気になって途中で読むのをやめにくくなるのです。これは、通常の広告では得られにくい効果といえるでしょう。加えて、イラストや吹き出しを効果的に使用することで、視覚的な楽しさも提供できるため、飽きずに最後まで見てもらえる可能性が高くなります。

関連記事:電子コミックが急激な成長/LINEマンガの「作品に依存しない」広告とは?

広告漫画のデメリット

広告漫画には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。これらを十分に理解した上で、自社の商材やマーケティング戦略に適しているかどうか判断することが重要です。

広告漫画の主なデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

●細かな解説が必要な宣伝には不向き

●構成や内容によっては不快感を与える可能性がある

●制作プロセスが複雑で時間がかかる

これらのデメリットは、広告漫画の特性や制作過程に起因するものです。例えば、漫画形式では限られたスペースにイラストや吹き出しが多く使われるため、詳細な情報を伝えるのが難しくなります。また、視覚的なインパクトが強いため、不適切な表現や過度に刺激的な内容は、かえって読者に不快感を与える可能性があります。

さらに、通常の広告と比較して、ストーリー構成やキャラクター設定、コマ割りなど、考慮すべき要素が多いため、制作に時間と労力がかかります。これらの点を踏まえ、広告漫画の活用を検討する際は、自社のニーズや目標、対象顧客層などを総合的に評価することが大切です。

細かな解説が必要な宣伝には不向き

効率的に多くの情報を伝えられるメリットがある反面、スペースの多くがデザインや吹き出しで埋まってしまうため、細かな情報を伝える必要があるものには不向きです。せっかく読みやすく工夫しても、漫画の中の文字が多くなってしまうと読みにくくなってしまい、ユーザーが不快を感じる要素になってしまいます。これでは広告漫画の利点を生かすことはできません。掲載できるスペースに限りがあることを意識し、訴求したいポイントをおさえて活用しましょう。広告漫画は視覚的な表現や簡潔な説明に適していますが、複雑な製品仕様や詳細な契約条件などを説明する場合には、別の広告形態を検討する方が効果的かもしれません。

構成や内容によっては不快を感じさせてしまう

漫画広告は、読むことでイメージしやすく、ユーザーにとっては疑似体験の効果がありますが、与える印象には細心の注意を払う必要があります。インパクトが強い分、構成や内容によっては不快を感じさせてしまうこともあるためです。

最近では少し性的な表現や過激な表現でユーザーをあおるようなもの増えてきており、そのような広告は良いイメージを持たれない傾向にあります。広告に不快を感じるのはもちろん、その広告を出稿している企業に対しても不快を感じさせてしまう恐れもあります。企業のブランドイメージまで傷つけてしまっては本末転倒です。

広告漫画を活用する際は、少なからず誠実さや信頼性といった要素も必要ではあるため、偏りのあるポップな表現になりすぎないよう注意することが重要です。また、ターゲット層に合わせた適切な表現を心がけ、社会通念上問題のない内容を心がけることも大切です。

プロセスが複雑

通常の広告出稿と比べて、出稿までのプロセスに手間がかかり、複雑になりがちな点もデメリットの1つです。他の広告に比べてプロセスが複雑なことから、実施までのハードルが高くなってしまうのです。漫画形式で広告宣伝を行う上で、以下のような点を決めていく必要があります。

● ストーリー構成

● 登場人物

● セリフ

● コマ割り

● 最終的な目標への導線

上記に上げたものはほんの一例で、通常の広告に比べて多くの工程が必要とされます。これに加えて、制作会社との打ち合わせ・すり合わせ、チェックや修正、広告の効果測定などの作業も必要となります。そのため、時間的・費用的コストがかかりやすくなってしまうのです。

また、漫画という表現方法の特性上、ビジュアルやストーリーの細部にまで気を配る必要があります。キャラクターデザイン、背景設定、セリフのニュアンスなど、一つ一つの要素が広告全体の印象や効果に大きく影響します。これらの要素を慎重に検討し、調整していくプロセスは、時に予想以上に時間と労力を要することがあります。

さらに、広告漫画の制作には、通常の広告制作とは異なるスキルセットを持つ人材が必要となります。シナリオライター、イラストレーター、レタリング担当者など、専門性の高い複数の職種が関わるため、それぞれの調整や連携にも時間がかかります。このような複雑なプロセスは、特に初めて広告漫画を制作する企業にとっては大きな課題となる可能性があります。

関連記事:GIF(ジフ)アニメーションをスマホ・PCで作成する方法とは!

広告漫画制作の費用相場

広告漫画は多くの企業にとって魅力的な広告手法ですが、自社で制作することが難しい場合は外部に依頼する必要があります。広告漫画の制作費用は、依頼先や制作の規模によって大きく異なります。一般的に、制作会社への依頼、プロの漫画家への依頼、個人クリエイターへの依頼の3つの選択肢があります。

制作会社に依頼する場合、専門的なノウハウと経験を活かした高品質な広告漫画を期待できます。プロの漫画家に直接依頼すると、独特の画風や表現力を活かした印象的な作品が得られる可能性がありますが、著名な作家の場合は高額になることもあります。個人クリエイターへの依頼は比較的低コストで、柔軟な対応が期待できますが、クオリティの見極めが重要です。

費用の目安としては、制作会社への依頼で約10万円前後、プロの漫画家への依頼で10万円以上、個人クリエイターへの依頼で3~5万円程度が相場となっています。ただし、これらは一般的な目安であり、具体的な内容や規模、修正回数などによって変動します。

広告漫画の制作を検討する際は、予算だけでなく、求める品質や納期、コミュニケーションの取りやすさなども考慮して、最適な依頼先を選択することが重要です。また、初めて広告漫画を制作する場合は、経験豊富な制作会社やクリエイターに相談し、アドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

制作会社

広告漫画の制作会社へ依頼を行うと、質の高い成果物を得られる可能性が高くなります。また、制作会社は依頼主とのイメージの相違を防ぐため、綿密なすり合わせや各種工程への積極的な参加を重視する傾向にあります。依頼主と一緒に制作を進めるという姿勢が強いのが特徴です。

費用の相場としては、約10万円程度が一般的です。ただし、ディレクション業務を依頼先が担当するなどの条件次第で、若干費用を抑えられる場合もあります。初めて広告漫画を制作する企業の場合は、ディレクションなどもプロフェッショナルに任せることをお勧めします。経験豊富な制作会社に依頼することで、より質の高い広告漫画が完成する可能性が高まります。

プロの漫画家

プロの漫画家に広告漫画の制作を依頼することで、非常に質の高い作品が完成する可能性が高くなります。しかし、実際に依頼することは容易ではありません。特に人気のある漫画家の場合、直接連絡を取ることすら困難な場合が多いでしょう。

大手広告代理店を介して依頼を行うことで、著名な漫画家に依頼できる可能性が開けますが、その分費用は高額になることが予想されます。費用の相場としては、10万円以上が一般的です。ただし、特に人気の高い漫画家の場合、その漫画家自身が指定する金額になる可能性もあり、さらに高額になることも考えられます。

プロの漫画家に依頼することで得られる利点としては、以下のようなものが挙げられます。

●高いクオリティの作品が期待できる

●漫画家の知名度を活かした宣伝効果が見込める

●プロならではの表現力やストーリー構成力を活用できる

一方で、以下のような点に注意が必要です。

●費用が高額になる可能性が高い

●スケジュールの調整が難しい場合がある

●漫画家の個性が強く出すぎて、広告としての効果が薄れる可能性がある

したがって、プロの漫画家に依頼する際は、予算や目的、期待する効果などを十分に検討した上で判断することが重要です。

個人で制作を行っている人

個人で制作を行っている人に依頼する際は、以下の2つの方法があります。

● 個人で開設しているホームページから直接依頼

● ランサーズやココナラなどの外注サイトから依頼

個人への依頼となるので、選定や打ち合わせが非常に重要となりますが、制作技術の高い人も多くいるので、お得に依頼することも可能です。

費用としては、約3~5万円程度が相場です。個人で開設しているホームページから直接依頼すると仲介手数料などが無いので手軽に依頼できますが、第三者がいないことでトラブルが起こることもあります。ランサーズやココナラなどの外注サイトだと手数料はかかってしまいますが、外注サイトという第三者が入ってくれていることによりトラブルが発生しにくいメリットがあります。個人に依頼する際はどちらの方法でも良いですが、初めてで不安な場合は外注サイトを活用すると良いでしょう。

なお、個人制作者に依頼する際は、ポートフォリオや過去の実績をしっかりと確認することが大切です。また、契約条件や納期、修正回数などについても事前に明確に取り決めておくことで、スムーズな制作プロセスを実現できます。さらに、コミュニケーションを密に取ることで、イメージの相違を防ぎ、満足度の高い広告漫画を制作することができるでしょう。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?基本的な概念から実践までを解説します

広告漫画を活用する際の6ステップ

広告漫画は、通常の広告と比べてプロセスが複雑になりがちですが、ステップをしっかりと理解すれば効果的に活用することができます。以下のような手順で進めていきましょう。

1. 活用する目的を決める

2. 企画を決める

3. 依頼先との打ち合わせを行う

4. 広告漫画を作成する

5. 広告を出稿

6. 随時効果を確認・改善する

これらのステップを順番に実施することで、広告漫画の制作から効果測定までを体系的に進めることができます。各ステップには重要な要素が含まれているため、丁寧に取り組むことが成功への近道となります。

活用する目的を決める

広告漫画を活用する前に、まずは目的を明確にすることが重要です。例えば、ブランド認知度の向上、商品・サービスの詳細な説明、顧客の購買意欲の喚起など、具体的な目標を設定しましょう。目的が明確になれば、その後の企画や制作プロセスがスムーズに進みます。また、目的に応じて漫画のストーリー展開や表現方法を工夫することで、より効果的な広告漫画を作成することができます。目的を決める際は、自社の課題や目指すべき方向性を十分に検討し、広告漫画の特性を活かせるものを選びましょう。

企画を決める

目的が決まれば、それに合わせた企画を作成していきましょう。以下の内容を決定していきます。

● シナリオ

● キャラクター

● ストーリー

● コンセプト

目的を明確に定めていれば、それに合わせたペルソナをキャラクターにしたり、そのペルソナが悩みそうなことをテーマのシナリオにしたりなど、広告の訴求力を高めることができます

まずはざっくりとストーリーの流れを決め、それに合わせてキャラクターの登場シーンやコマ割り、セリフなどのシナリオを具体的に決めていくようにしましょう。

関連資料:【テンプレート無料配布】BtoBマーケティングのペルソナ設定・作成ができるパワポ資料

依頼先との打ち合わせを行う

広告漫画制作を依頼する場合、打合せの実施・見積もりをもらうようにしておきましょう。見積もりに問題が無ければ引き続き打ち合わせを行い、考えた企画案などを共有する必要があります。情報の共有がしっかりできてないと、お互いのイメージに相違ができてしまう場合もあるためです。しっかりと依頼先とのすり合わせを行い、ラフ案を作成してもらうのが良いでしょう。ラフ案で全体のイメージやでイラストのテイストを確認して、納得のいくものであれば実際の制作に取り掛かるようにしましょう。

広告漫画を作成する

依頼先と打合せを実施して、企画の確定・ラフ案の完成を行ったら、制作に入りましょう。事前に、イメージの違っている部分やラフ画で修正してほしいところなどは早めに伝えるようにしましょう。進んでからの修正は依頼先に手間をかけさせてしまいますし、完成が遅れてしまう恐れがあります。せっかく制作できても、完成が遅れることで予定していたスケジュール通りに出稿が進められなくなってしまいます。

広告の出稿

完成したら、実際に出稿を行いましょう。それぞれの広告媒体に従って広告を配信していきますが、出稿に審査が設けられているケースが多いです。視聴するユーザーにとって適切な広告か、不快を感じるものになっていないかなどをチェックして、出稿の可否が決められます。媒体には出稿にあたっての規定やガイドラインが準備されているので、事前に確認しておきましょう。

随時効果を確認・改善する

広告を出稿したら終わりではなく、その後も随時効果を確認することが必要です。初めに設定した目的や目標にどのくらい繋がっているのかはもちろん、クリック率や視聴時間、離脱率などさまざまなデータを確認しましょう。課題を発見することで、どのような修正を行えばよいか、次回はどんなものを出稿すればよいかなど、より効果的な広告出稿に繋げることができます。

集客施策は、PDCAが非常に重要となります。施策を実施したからよいわけではなく、効果測定を行って次へ活かしていきましょう。

活用する際の4つのポイント

実施することで非常に効果の高い広告漫画ですが、もちろん実施するだけで大きな効果を得られるわけではありません。効果的に活用するには、いくつかのポイントをおさえる必要があります。以下のポイントをおさえて実施しましょう。

● 費用対効果を意識

● デザインが商材とマッチしているかチェックする

● 短時間で興味を集められる工夫を行う

● 依頼先に丸投げしない

費用対効果を意識

これは全ての施策に対して意識するべき点ですが、費用対効果は常に意識しておくようにしましょう。

広告漫画はインパクトが強いため興味を引きやすく、クリック率を高められる可能性が高いです。しかし、クリック率が高くても、最終的な商材の購入などに繋げられなければ効果が十分に出ているとはいえません。目的としている効果が出ていないのに、とりあえず広告を実施しているのは、無駄に費用をかけてしまっていることになります。

常に費用対効果を意識し、目的としている効果が出ていない場合は、訴求ポイントの変更など改善点を考えましょう。

デザインが商材とマッチしているかチェックする

デザインと宣伝する商材がマッチングしているかは十分にチェックしましょう。企業や商材の価値を十分に高める場合もあれば、デザインによって企業や商材の価値を下げて伝えてしまう恐れもあるためです。

例えば、企業が自社の真面目な雰囲気を表現したいシーンで、ポップなデザインを出してしまうと、表現したイメージとは違ったものになってしまっています。デザインは表現がしやすく、ユーザーに情報を効果的に伝えやすいことから、その分誤った表現をしてしまった場合もユーザーの印象に強く残ってしまいます。デザインが商材とマッチしているかは十分にチェックを行いましょう。

短時間で興味を集められる工夫を行う

情報量が多すぎると、ユーザーにとって見にくいものとなってしまいます。そのため、短時間で興味を集められるように工夫をしましょう。クリック率の向上が見られなかったり、離脱率が高かったりする場合は、もっと興味を集められる工夫ができる可能性があります。テキストとデザインや吹き出しのバランスを考えて、短時間で興味を集められるように改善をしていきましょう。

さらにテキストを詰め込むようにしたいという場合は、漫画が適していない可能性もあります。施策の見直しなどを行って、適切な施策を検討していくようにしましょう。

依頼先に丸投げしない

広告は非常に専門的な領域なため、外注すると依頼先に丸投げになることが多いです。しかし、分からないからといって丸投げすると、イメージしていたものと違った漫画ができてしまったり、思ったような成果が出なかったりする場合があります。そのため、丸投げするのではなく、しっかりとコミュニケーションを取って進めていくことが重要です。情報の共有や密な打合せを行うことで、広告漫画の効果を最大限発揮することができます。自社の仕事の一つであると考えて、任せきりにならないように気を付けましょう。

広告漫画と相性の良い・悪い商材

広告漫画はさまざまな商材と相性が良く、有形物からサービスのような形のないものまで幅広く活用できます。以下のような商材などは相性が良いでしょう。

● 主婦など特定の層に向けて訴求するもの

● 特定の趣味や興味に訴求するもの

● 体験談や感想などを伝えるもの

● 可愛いキャラクターを活用して訴求するもの

対して以下のような商材などは相性が悪いと考えられます。

● 細かな説明が必要とされるもの

● 過激な表現で情報を伝えるもの

● 高級感が含まれるようなもの

● コンプレックスを過剰にあおるようなもの

効果的に活用できれば多くのメリットがもたらされますが、相性が悪いものに活用するとその効果を最大限発揮できません。広告漫画がその商材に合っているか、より良い施策があるのではないかなどを考えていきましょう。

まとめ

本記事では、広告漫画の概要やメリット・デメリット、制作する際のステップについて解説しました。WebやSNSが普及している現代では、独特なイラストや吹き出し・エフェクトを活用した広告漫画が、画期的な方法として多くのビジネスで活用されています。イラストや漫画特有の吹き出しなどを活用して解説ができるので、テキストメインのものより理解を深めてもらいやすくなります。

幅広いジャンルで活用できるため、これからまだまだ活用の幅は広がっていくと考えられます。目的に沿った活用を行うことで、ビジネスをさらに加速させるきっかけとなるかもしれません。自身のビジネスをさらに加速・展開していきたい方は、ぜひ広告漫画の活用を検討してみましょう。