「ToDoリスト」という言葉を知っていますか?やるべきことを可視化して、優先度を明確にするものを指しますが、仕事が多忙になってしまった時や、行うべきことが多岐に渡る時などに、このリストを活用すると非常に便利です。「現状のままでも業務は進んでいるから大丈夫」と感じている方でも、さらなる効率化や生産性の向上が図れるかもしれません。

本記事では、ToDoリストの概要や作成するメリット、作成する際の流れやポイントなどについて解説します。「業務の生産性を高めたい」とお考えのビジネスマンは、ぜひ今回の記事を読んで、自身の業務に活かしてみてください。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ToDoリストとは?

ビジネスに携わっている人であれば、ToDoリストという言葉を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、「言葉は知っていても説明は難しい」と思われる人もいらっしゃるでしょう。まずは、ToDoリストの意味や概要を解説します。

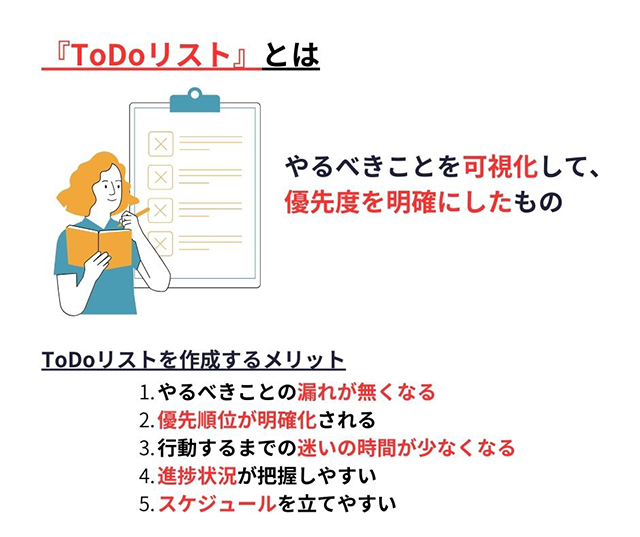

ToDoリストとは、「やることリスト」とも呼ばれ、自分がこれからやるべきタスクや業務を一覧にしたものです。「ToDo」は「to do」(する予定の)という英語から来ており、「いつかやるべきこと」を意味します。ToDoリストでは、これらのやるべきことを可視化し、優先度を明確にします。

ToDoリストの特徴は、明確な期限が決まっていないものも含めて、やるべきことを網羅的にリストアップすることです。このリストを作成することで、以下のようなメリットが得られます。

●タスクの可視化:頭の中にあるやるべきことを書き出すことで、全体像が把握しやすくなります。

●優先順位の明確化:リストアップした項目に優先度をつけることで、何を先に行うべきかが明確になります。

●作業の抜け漏れ防止:やるべきことを一覧にすることで、重要なタスクの見落としを防ぐことができます。

●業務の効率化:優先順位に従って作業を進めることで、効率的に業務をこなすことができます。

ToDoリストは、ビジネスシーンだけでなく、日常生活においても活用できる便利なツールです。例えば、1日の予定を立てる際や、プロジェクトの進捗管理、個人的な目標設定など、様々な場面で役立ちます。

ただし、ToDoリストを作成しただけでは十分ではありません。効果を最大限に引き出すためには、適切な作成方法や効果的な使い方を理解することが重要です。また、定期的にリストを見直し、更新することで、常に最新の状態を保つことが大切です。

ToDoリストは、時間管理やタスク管理のスキルを向上させる上で非常に有効なツールです。自分に合った作成方法や活用方法を見つけることで、より生産性の高い日々を送ることができるでしょう。

やるべきことを可視化したリスト

ToDoリストは別名「やることリスト」とも呼ばれ、やるべきことを可視化して、優先度を明確にしたものを指します。「ToDo」とは、「いつかやるべきこと」という意味があり、明確な期限は決まっていないけれどやるべきことを指します。ToDoリストでは、これをまとめて一覧にし、チェックリストのようなものにして管理していきます。

ToDoを書き並べると、何を優先して行動すれば良いのかが可視化されるので、優先順位の把握や作業の抜け漏れ防止、業務の効率化などといったメリットが期待できます。そのため、ToDoリストはビジネスシーンではもちろん、日常生活においても便利に活用できます。

しかし、リストアップしたからといって、「リストアップして満足」では実際の効果は発揮されません。作成方法や効果的な使い方を理解していなければ、その効果を最大限引き出すことはできないでしょう。

やることリストを効果的に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。

●具体的なタスクを記載する: 抽象的な表現ではなく、具体的なアクションを書き出します。

●優先順位をつける: 重要度や緊急度に応じて、タスクに優先順位をつけます。

●期限を設定する: 可能な限り、各タスクに締め切りを設定します。

●定期的に見直す: ToDoリストを定期的に確認し、更新することが大切です。

●達成感を味わう: 完了したタスクにチェックを入れ、達成感を感じることで継続的な活用につながります。

ToDoリストは、個人の生産性向上だけでなく、チームや組織全体の効率化にも役立ちます。やることリストを共有することで、メンバー間の作業の重複を避け、協力体制を強化することができるでしょう。

関連記事

・WBSとは!プロジェクト管理上で重要な指標の作成手法をご紹介

・ガントチャートとは。作り方や基本的な意味を解説!

こんな人におすすめ

やることリストは様々な人に活用できますが、特に以下のような方々に大変おすすめです。

●多忙なビジネスパーソン:複数のプロジェクトや締め切りを抱える方々にとって、やることリストは優先順位付けと時間管理に役立ちます。

●効率化を目指す会社員:日々の業務をより効率的に進めたい方は、やることリストを使って作業の整理と進捗管理ができます。

●新入社員や若手社員:仕事の全体像を把握し、タスクを漏れなくこなすためにやることリストは有効です。

●マネージャーや管理職:部下のサポートや部署全体の管理を任されている方々にとって、やることリストは業務の可視化と進捗確認に役立ちます。

●フリーランスや個人事業主:複数のクライアントや案件を抱える方々にとって、やることリストは業務の優先順位付けと納期管理に効果的です。

やることリストを活用することで、自分の行うべき業務や優先順位の把握、進捗の管理が容易になります。これにより、慌てることなく優先度の高いタスクから取り組むことができます。また、業務量が多く、一人では期限内に処理しきれない場合でも、やることリストで進捗やスケジュールを確認することで、他の人への適切な依頼や協力要請も行いやすくなります。

さらに、やることリストを使って今後取り組むべきことを明確にすることで、現在とるべき行動の確認にもつながります。これは、日々の業務効率化だけでなく、長期的なキャリアプランニングにも役立つでしょう。

最後に、やることリストは仕事だけでなく、私生活においても有効です。家事や趣味の管理、自己啓発の計画など、様々な場面で活用できるツールなのです。

「タスク」との違い

「ToDo」と似た言葉で「タスク」という言葉をよく耳にしますが、2つはそれぞれ違う特性を持っています。やることリストを効果的に活用するためには、この違いを理解することが重要です。

タスクとは、「特定の期限までにやるべきこと」を意味します。例えば業務内で発生した作業の中で、特定の決められた期限までに処理しなければ他の作業に影響が出てしまうような事柄などを指します。やることリストの中でも、期限が明確に設定されているものがタスクに該当します。

より具体的な例を挙げると、顧客からWebサイトの制作を依頼された場合、顧客との打ち合わせやWebサイトの大まかな設計、デザイン、Webサイト公開までのスケジュールなどが制作前に定められます。各工程のいずれかに遅れが出てしまうと後の作業スケジュールにも支障が出てしまうので、どれも決められた期限内に完了させなければなりません。つまり、この工程のひとつひとつが「タスク」なのです。

一方、「ToDo」は「いつかやるべきこと」という意味があり、明確な期限は決まっていないけれどやるべきことを指します。やることリストには、このような期限が明確でない項目も含まれることがあります。

このように、「ToDo」に関しても「タスク」に関しても、どちらもやるべきことには変わりはありませんが、期限が決まっているか否かが違いとなります。やることリストを作成する際は、この違いを意識して項目を整理することで、より効果的な時間管理と優先順位付けが可能になります。

ToDoリストを作成する5つのメリット

ToDoリスト、別名「やることリスト」は、ビジネスの場でも日常生活でも効果的に活用することで多くのメリットをもたらします。やることリストを作成し、適切に運用することで、業務効率の向上や時間管理の改善が期待できます。ここでは、ToDoリストを作成する5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

●やるべきことの漏れ防止: ToDoリストを作成することで、頭の中だけでは記憶しきれない膨大な業務量を可視化できます。これにより、重要なタスクの見落としや忘れを防ぎ、業務上のアクシデントを回避することができます。

●優先順位の明確化: やることリストを作成すると、各タスクの重要度や緊急度を整理しやすくなります。優先順位を明確にすることで、効率的に業務を進められるようになり、生産性の向上につながります。

●行動の迷いの軽減: ToDoリストがあれば、次に何をすべきかがはっきりしているため、行動を起こすまでの迷いの時間が大幅に減少します。これにより、効率的に時間を使うことができ、作業のスピードアップにつながります。

●進捗状況の把握: やることリストを定期的に更新することで、各タスクの進捗状況を簡単に確認できます。これにより、遅れているタスクに早めに対策を打つことができ、締め切りに追われる事態を防ぐことができます。

●スジュール管理の容易化: ToDoリストを活用することで、各タスクにかかる時間の見積もりが容易になり、より正確なスケジュール立てが可能になります。これにより、時間管理が改善され、仕事とプライベートのバランスも取りやすくなります。

これらのメリットを最大限に活かすためには、ToDoリストを単に作成するだけでなく、定期的な見直しと更新が重要です。また、やることリストの項目は具体的かつ実行可能なものにし、優先順位をつけることで、より効果的な活用が可能になります。ToDoリストを上手に活用することで、業務の効率化や生産性の向上、さらにはストレス軽減にもつながり、より充実したワークライフを送ることができるでしょう。

やるべきことの漏れが無くなる

ToDoリストは、やるべきことをアウトプットしてリスト化するため、重要な業務の漏れを防ぐことができます。ビジネスシーンでは多岐にわたる業務をこなす必要があり、膨大なタスクを抱えることも珍しくありません。そのような状況下で、すべてのやることリストを頭の中だけで記憶しておくのは非常に困難です。記録されたものがないと、思わぬ漏れが生じ、業務上のトラブルを引き起こす可能性があります。

ToDoリストを作成し活用することで、自分がこなすべきタスクが可視化され、業務を進める上での漏れを効果的に回避できます。また、定期的にリストを確認する習慣を身につけることで、優先すべき事項の把握がしやすくなります。さらに、新たに発生したToDoを追加記載するなど、リストの更新を行うことで、より効率的な業務管理が可能になります。

やることリストを活用することで、以下のようなメリットが得られます

・タスクの全体像を把握しやすくなる

・期限や優先度の管理がしやすくなる

・業務の進捗状況を可視化できる

・チーム内での情報共有がスムーズになる

・ストレスの軽減につながる

このように、ToDoリストは単なるタスク管理ツールではなく、効率的な業務遂行や生産性向上のための重要なツールとなります。日々の業務で活用することで、やるべきことの漏れを防ぎ、より効果的な時間管理が可能になるでしょう。

優先順位が明確化される

もしやることリストが無ければ、思いついた作業から順にこなしてしまいがちですが、自分がやるべきことをToDoリストで可視化しておくと、優先順位を明確にしたうえで効率的に行動することができます。

やることリストを作成することで、緊急で取り組まなければいけない業務や期日が明確に設けられているもの、後に回しても良い作業、先方との打ち合わせ後にまとめて対応すべきことなど、項目ごとの状況がチェックできるため、優先度を確認しながら効率的に処理できるようになるでしょう。

優先順位が明確になっていないと、業務の効率は大幅に落ちる傾向があります。効率よく仕事を進めるために、優先順位の明確化は非常に重要なのです。やることリストを活用することで、タスクの重要度や緊急度を視覚的に把握しやすくなり、限られた時間の中で最も価値のある仕事に集中できるようになります。

また、やることリストを定期的に見直し、更新することで、常に最新の優先順位を維持することができます。新たなタスクが発生した際も、既存のリストと照らし合わせて適切な位置づけを行うことができるため、業務の混乱を防ぎ、一貫性のある仕事の進め方を実現できます。

さらに、やることリストを使って優先順位を明確にすることで、チームメンバーや上司との情報共有も円滑になります。各タスクの重要度や進捗状況を一目で把握できるため、チーム全体の生産性向上にも貢献するでしょう。

行動するまでの迷いの時間が少なくなる

ToDoリストでやるべきことの優先順位が明確になると、今やるべきこと・やるべきではないことも明確になるため、行動するまでの迷いの時間が少なくなります。業務を行う上で「どれから手を付ければ良いのか分からない」という状況だと、何から取り組むべきか迷ってしまい、非常に時間をもったいなく使ってしまいます。しかし、事前に着手すべきことを明確にしておくと、迷う時間を少なくすることができ、すぐに行動に起こせるようになるでしょう。

効果的なやることリストを作成することで、タスクの優先順位が可視化され、時間管理がしやすくなります。例えば、緊急度の高いタスクを上位に配置し、重要度の低いものを下位に置くことで、迷いなく効率的に業務を進められます。また、やることリストを定期的に更新することで、新たに発生したタスクにも柔軟に対応できます。

さらに、やることリストを活用することで、意思決定のスピードが向上します。優先順位が明確になっているため、次に何をすべきかを即座に判断できるようになります。これにより、生産性が向上し、より多くのタスクをこなすことができるようになります。

加えて、やることリストを使うことで、ストレス軽減にもつながります。頭の中でタスクを抱え込まずに、リストに書き出すことで心理的な負担が軽くなり、より集中して作業に取り組めるようになります。

最後に、やることリストを活用することで、達成感や自己効力感も得られます。完了したタスクにチェックを入れていくことで、自分の進捗を実感でき、モチベーションの維持にもつながります。このようなポジティブな心理効果も、やることリストの重要な利点の一つと言えるでしょう。

進捗状況が把握しやすい

業務などの進捗状況を把握しやすくなる点もToDoリストの大きなメリットです。やることリストを活用して、やるべき業務や現在実施している業務を可視化し、こまめに更新や追加を行うことで、常に進捗をチェックすることができるのです。

ToDoリストを使って一目で進捗を把握できると、その時に合った行動を起こしやすくなります。例えば、想定していたより進捗状況が悪い業務があったとしたら、期日に間に合うようにどのような対策を行えばいいのかを考えることができます。期日直前に気づいてしまうと慌てて対応しなければなりませんが、やることリストを使って進捗状況が悪いことに事前に気づける状況にしておくことで、早めの対策を打てるようになるでしょう。

また、ToDoリストを通じて進捗状況を把握することで、自分の仕事の進め方や時間の使い方を振り返ることができます。例えば、特定のタスクに予想以上に時間がかかっていることが分かれば、そのタスクの進め方を改善したり、他の人に協力を求めたりする機会にもなります。

さらに、チームで仕事をしている場合、ToDoリストを共有することで、メンバー間の進捗状況の共有が容易になります。これにより、チーム全体の進捗を把握しやすくなり、必要に応じて業務の再分配や優先順位の調整を行うことができます。

やることリストを効果的に活用することで、個人やチームの生産性向上につながり、より効率的な業務遂行が可能になるのです。

スケジュールを立てやすい

スケジュールを立てやすくなるのもToDoリストの利点です。ToDoリストで実際にやるべきことの所要時間を見積もることで、おおよそのスケジュール感が把握できるようになり、自身のスケジュールが立てやすくなります。やることリストを活用することで、日々のタスクを効率的に管理し、時間を有効活用することができます。

例えば、1日のやることリストを作成する際に、各タスクにかかる時間を見積もって記入することで、1日のスケジュールを具体的に立てることができます。これにより、締め切りに間に合わせるための計画も立てやすくなります。

また、もし業務上でトラブルなどが発生してしまった場合でも、事前にスケジュール感を把握していることで、余裕を持って対応することが可能になるでしょう。やることリストを定期的に確認し、進捗状況を把握することで、必要に応じてスケジュールの調整も行いやすくなります。

さらに、長期的なプロジェクトや目標に対しても、やることリストを活用することでスケジュール管理が容易になります。大きなタスクを小さな段階に分解し、それぞれにデッドラインを設定することで、プロジェクト全体の進捗を把握しやすくなります。

このように、やることリストを効果的に活用することで、短期的な日々のタスクから長期的なプロジェクトまで、様々なレベルでのスケジュール管理が可能になり、生産性の向上にもつながります。

ToDoリストを作成する際のNG行為

ToDoリストには多くのメリットがありますが、誤った方法で作成してしまうと、その効果が発揮されない可能性があります。ここからは、やることリストを作成する際のNG行為について解説します。

効果的なToDoリストを作成するためには、以下のような点に注意が必要です。まず、リストの作成自体が目的化してしまわないようにすることが重要です。次に、リストアップしたやるべきことが抽象的にならないよう、具体的な行動レベルまで落とし込むことが大切です。さらに、作成したToDoリストを定期的に見直し、更新することも忘れてはいけません。

これらのポイントを意識しながら、やることリストを活用することで、業務の効率化や生産性の向上につながります。ToDoリストは単なるタスク管理ツールではなく、自己管理や時間管理のための重要なツールとして機能します。適切に活用することで、仕事や日常生活においてより効果的に優先順位をつけ、やるべきことを確実にこなしていくことができるでしょう。

作成することが目的になってしまう

ToDoリストは、作成すること自体が目的になってしまわないように注意しましょう。やることリストを作成しただけで生産的な気分になってしまい、肝心の行動があまり伴っていないというような人は少なくありません。

ToDoリストは作成するのが目的ではなく、行動すべきことを明確にし、優先順位の把握や作業の抜け漏れ防止、効率化などを行うことが目的です。やることリストを作成した後にそれを活用できていなければ、それは無駄な作業を行ったことになってしまいます。

効果的なToDoリストの活用方法としては、以下のようなポイントがあります

●リストの定期的な確認:やることリストを毎日チェックし、進捗状況を把握する

●優先順位の見直し:状況に応じて優先順位を柔軟に調整する

●達成したタスクのチェック:完了したToDoにはチェックを入れ、達成感を得る

●新しいタスクの追加:随時発生する新しいやるべきことを適切にリストに追加する

●リストの整理:不要になったToDoは削除し、リストを最新の状態に保つ

これらのポイントを意識しながらToDoリストを活用することで、単なる作成に終わらず、実際の行動や生産性の向上につながるでしょう。やることリストは作るだけでなく、適切に運用することが重要なのです。

可視化したToDoが抽象的

可視化したToDoの内容が抽象的である場合、何から行動を起こせば良いのか分からないといった状況になってしまう恐れがあります。効果的なやることリストを作成するには、具体的で明確なToDoを設定することが重要です。

例えば、「1週間で商談を行う」といった抽象的な目標では、具体的な行動計画を立てにくくなります。しかし、「1週間で2件の新規顧客との商談を行う」という具体的な目標であれば、そのために必要な行動が明確になります。例えば、何人の見込み客にアプローチすべきか、どのような準備資料が必要か、といった具体的なタスクを洗い出すことができます。

ToDoリストの効果を最大限に引き出すには、各項目をSMARTな目標設定の原則に従って記述することをおすすめします。SMARTとは以下の要素を指します。

・Specific(具体的)

・Measurable(測定可能)

・Achievable(達成可能)

・Relevant(関連性がある)

・Time-bound(期限がある)

このフレームワークを使うことで、抽象的なToDoを具体的で行動可能な項目に変換できます。例えば、「営業力を向上させる」という抽象的なToDoは、「来月末までに3回の営業スキル研修に参加し、新規顧客獲得数を10%増加させる」といった具体的な目標に置き換えることができます。

また、大きなプロジェクトや長期的な目標については、それを小さな実行可能なタスクに分解することも有効です。これにより、やるべきことの全体像を把握しつつ、日々の具体的な行動に落とし込むことができます。

このように、ToDoリストの各項目を具体的かつ明確に記述することで、次の行動を迷うことなく実行に移せるようになり、生産性の向上につながります。やることリストを作成する際は、常に具体性を意識し、抽象的な表現を避けるよう心がけましょう。

作成したリストを見直さない

作成したやることリストを定期的に見直さないことは、ToDoリストの効果を大幅に低下させてしまう要因となります。一度作成したリストをそのまま放置してしまうと、もはや対応不要なToDoが蓄積されたり、リストが煩雑になって見づらくなったりするなど、本来の効果を十分に発揮できないリストになってしまう恐れがあります。

効果的なやることリストの管理には、定期的な見直しと更新が欠かせません。例えば、毎日の業務開始時や終了時にリストをチェックし、完了したタスクを削除したり、新たなToDoを追加したりすることで、常に最新の状態を維持することができます。また、週単位や月単位でより大きな見直しを行い、長期的な目標や優先順位の再確認を行うことも重要です。

さらに、やることリストの見直しは、自身の生産性や時間管理のスキルを向上させる機会にもなります。完了したタスクを振り返ることで達成感を得られるだけでなく、未完了のタスクについては原因を分析し、今後の改善点を見出すことができます。

定期的な見直しを怠ると、緊急度の高いタスクを見逃したり、重要な締め切りを失念したりするリスクも高まります。結果として、業務の効率性が低下し、ストレスや焦りを感じる機会が増えてしまう可能性があります。

したがって、やることリストを効果的に活用するためには、リストの作成だけでなく、継続的な見直しと更新を習慣化することが極めて重要です。この習慣を身につけることで、ToDoリストを真に有効なツールとして活用し、生産性の向上と業務の円滑な遂行を実現することができるでしょう。

ToDoリストを作成する4ステップ

ここからは、ToDoリストを作成する際の流れをステップごとに解説します。「今まで作ったことはあるが続かなかった」という人は、以下のステップを基に改めて作成してみましょう。

効果的なリストを作成するポイントは業界・職種によって異なりますが、すべての仕事に共通すると思われる作成方法は以下の通りです。

1. 行動するべきことを書き出す

2. カテゴリ分けをする

3. 優先順位を決める

4. 期限を設定する

これらのステップを順番に実行することで、効率的なやることリストの作成が可能になります。各ステップの詳細については、以下で具体的に説明していきます。ToDoリストの活用によって、タスク管理や時間管理が容易になり、生産性の向上にもつながります。特に忙しいビジネスパーソンにとって、やることリストは欠かせないツールとなるでしょう。

行動するべきことを書き出す

まずは、行動するべきことをすべて書き出しましょう。ポイントとしては、可能な限り細かく噛み砕いて、具体化した業務を一つずつリストアップしていくことです。

例えば、「○○株式会社(取引先)にお礼のメールを送る」「上司に商談の日程を連絡する」など、数分もあれば完了する業務から、「来季の担当顧客の売上計画の作成」「部下たちとの面談」「営業スキルに関する研修に参加」など、中長期的な業務まですべて書き出してみてください。

また、以下のような点を意識してリストアップを行うと、さらに分かりやすいリストを作成することができるでしょう。

● 具体性があるものになっているか

● 現実的に達成可能な期限になっているか

● おおよそどのくらいの時間を使って行うことができるか

● 進捗が管理できるものか

また、やることリストの作成時には、以下の点にも注意しましょう。

●優先度の高いタスクを明確にする: 重要度や緊急度を考慮し、優先すべきタスクを特定します。

●締め切りを設定する: 各タスクに期限を設けることで、時間管理がしやすくなります。

小さなタスクに分割する: 大きなプロジェクトは小さなステップに分けることで、達成感を得やすくなります。

●定期的に見直す: やることリストは常に更新し、新しいタスクの追加や完了したタスクの削除を行います。

●可視化する: ToDoリストを目につきやすい場所に置くか、スマートフォンアプリなどを活用して常に確認できるようにします。

これらの点を意識してやることリストを作成することで、より効率的にタスクを管理し、生産性を向上させることができるでしょう。

カテゴリ分けをする

次に、リストアップしたものをカテゴリ分けしていきましょう。ToDoのカテゴリ分けができていない状態では、複数の種類の業務が入り混じっているため、優先順位を明確にしにくくなってしまいます。

事前にカテゴリ分けをしておくことで、優先して進めるべき業務がより明瞭になり、効率的に進めていくことができるでしょう。分け方としては、以下のような分け方があります。

● クライアントごと

● プロジェクトごと

● 部署・部門ごと

また、やることリストの内容に応じて、以下のようなカテゴリ分けも効果的です。

● 緊急度(高・中・低)

● 重要度(高・中・低)

● 所要時間(短期・中期・長期)

● 個人作業 / チーム作業

● オンライン / オフライン作業

カテゴリ分けをすることで、やるべきことの全体像が把握しやすくなり、効率的なタスク管理が可能になります。例えば、「緊急度高」のカテゴリに属するタスクを優先的に処理したり、「所要時間短期」のタスクを空き時間に片付けたりすることができます。

さらに、カテゴリごとにやることリストの進捗状況を確認することで、特定の分野で遅れが生じていないかチェックすることも容易になります。これにより、バランスの取れたタスク管理が可能となり、業務全体の生産性向上につながるでしょう。

優先順位を決める

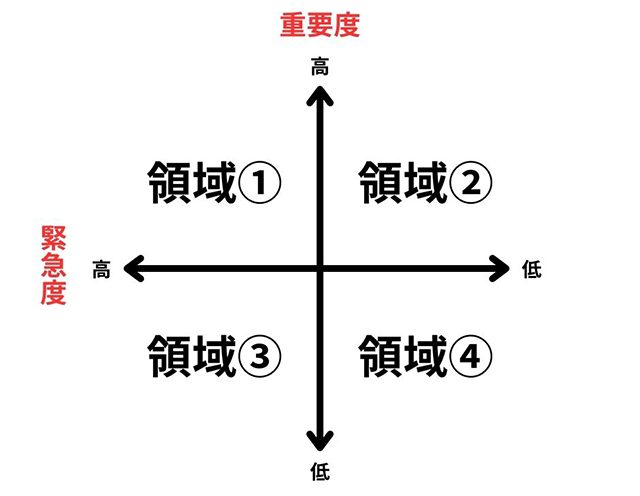

次は、それぞれのToDoの優先順位を決めていきます。優先順位を決めるときは、「時間管理のマトリックス」の活用がおすすめです。これは、やることリストの効率的な管理に役立つツールです。

「時間管理のマトリックス」とは、スティーブン・R・コヴィー氏が「7つの習慣」という著書の中で提唱したもので、緊急度と重要度のかけ合わせで優先順位を整理して、生産性を向上させる手法のことを指します。以下の4領域に振り分けて整理をしてみましょう。

● 領域1…緊急度が高い・重要度が高い

● 領域2…緊急度が低い・重要度が高い

● 領域3…緊急度が高い・重要度が低い

● 領域4…緊急度が低い・重要度が低い

まずは、最優先で領域1の緊急度も重要度も高いものから取り掛かるようにしていきましょう。これらは、やることリストの中で最も早急に対応すべき項目です。

領域2と領域3は、ケースバイケースで優先すべきものは変わってきますが、あまり意識せず進めていると、緊急度が高い領域3を優先させてしまう傾向にあります。ですが、実際には領域2も非常に重要なものです。領域2とは例えば、新規事業の計画や人材の採用・育成、成長のための自己研鑽などが挙げられます。これらはすぐに対応をしなくても良いものではありますが、将来的な成果や事業の発展には大きな影響を与えるものです。そのため、領域2のToDoの優先順位を上に持ってくることを強くおすすめします。

領域3は、緊急度が高いため重要度も高いと思ってしまう人が少なくありませんが、ここは「錯覚の領域」とも呼ばれ、この領域にあるものに取り組んでも、生産性の低い結果に終わってしまうことが多々あります。

例えば、上司との重要ではない話題についての長電話や、目的が設定されていない打ち合わせ、必要性の低い報告書の作成などが挙げられます。

領域3の処理に追われて多くの時間を割き過ぎてしまい、領域1・領域2の行動に割く時間が無くなってしまっては本末転倒です。領域3の行動に関しては、やらないという判断を下すことも非常に重要となります。領域4は言うまでもなく無駄な領域なので、領域4の行動に時間を割いていないか客観的に確認し、生産性のない時間は削減していきましょう。

期限を設定する

最後は、ToDoごとに期限を設定しましょう。ToDoには納期や期限が決まっているものもあれば、決まってないものもあります。納期や期限がないものは後回しにしがちですが、未完了のタスクが増えてしまうとストレスにも繋がる恐れがあります。ストレスになることを防ぐためにも、仮でも良いので期限を設定するようにしておきましょう。

また、期限を設定するときは余裕を持ったスケジュールにすることも大切です。タイトすぎるスケジュールにすると、一度に取り組むToDoが増えてしまう恐れがあり、業務全体の効率が悪くなってしまったり、身体的・精神的負荷がかかりすぎてしまったりなど、様々な面で悪影響を及ぼしかねません。無理のない範囲で現実的な期限を設定し、余裕を持った行動をとっていきましょう。

関連記事:マイルストーンの意味とは!使い方や書き方を徹底解説!

効果的なToDoリストにするための7つのポイント

ToDoリストを作成しても、「3日坊主で終わってしまった」というのはよくあるパターンです。ここからは、効果的にToDoリストを使うための7つのポイントについて解説します。

● 具体的に可視化する

● 大きなToDoは細分化する

● 思いついたらすぐに書き出すようにする

● 緊急度や重要度を意識しておく

● 定期的に見直しを行う

● 行えなかったToDoの原因を理解する

● 不必要な作業は削減する

具体的に可視化する

ToDoリストに記載する内容は、できる限り具体的にして可視化することが重要です。自分のためのToDoリストなのにもかかわらず、見てもよく分からない抽象的な内容が記載されていると、再度確認が必要になり、時間を無駄にしてしまいます。内容を具体的にしておけば、何をするべきかが一目で分かるので、いち早く行動に移すことができるでしょう。

大きなToDoは細分化する

大きなToDoは細分化すると、より行動が明確になります。大きすぎるToDoだと、いつまでもリストに残り続けてしまい、前進している感覚がなくなったり、進捗状況が一目で把握できなかったりと、行動をしていくにあたって悪い影響を与えかねません。

こまめにToDoを消していけるように細分化し、進捗を感じられるようにすることで達成感が得られますし、進行状況が把握できて完了までのイメージもしやすくなります。

例えば、「商談の際のプレゼン資料を作成する」というToDoの場合、

・市場の調査

・営業先の情報収集

・競合の調査

・プレゼン資料の構成決め

・文章の構成考案

・デザイン決め

・プレゼン資料の作成

・社内への共有・意見をもらう

などの細分化ができます。

思いついたらすぐに書き出すようにする

頭の中で考えている行動をアウトプットすると、脳への負担を減らしながらも、優先順位の把握や作業の抜け漏れ防止ができます。脳は非常に繊細で、蓄積した情報が膨大すぎるとそれを処理しきれず、ミスが多くなったり、あまり集中できなかったりなどの影響が出てくることがあります。

そうならないよう、行動すべきことが発生したときは、すぐにToDoリストにその内容を書き出しておくと良いでしょう。そうすれば取り組むべきことを記憶するために脳を使わなくても良くなりますし、アクションまでの迷いの時間も少なくなるので、脳を酷使せずともスムーズに行動に移せるでしょう。

緊急度や重要度を意識しておく

前項でも触れていますが、ToDoの優先順位をしっかりと決めることも大きなポイントです。時間管理のマトリックスを利用して、緊急度や重要度を意識することが重要です。

あまり意識せずに行動していると、楽な業務や短時間で終わる業務から手を付けてしまったり、「緊急度が高い・重要度が低い」ものに追われてしまったりなど、本来とるべき行動をとれずに終わってしまう恐れがあります。

ToDoリストは緊急度や重要度を基にカテゴリ分けして優先順位を明確にし、何を対応すれば良いのかを可視化するために作成します。楽な業務や短時間で終わる業務などから手を付けてしまっては、「緊急度が高い・重要度が高い」ものが後回しになってしまうかもしれません。目先の行動ではなく、生産性の高い行動を優先しましょう。

定期的に見直しを行う

ToDoリストは定期的に見直しを行うと、より効果を発揮します。ToDoは、場合によっては保留になってしまったり、重要度や緊急度が変わってしまったりなどのケースも想定されるので、週次や月次などのタイミングで見直しや振り返りをするようにしましょう。

見直しをすることで、仕事の段取りや行動の明確化を行うことができます。また、進捗のあまり良くない業務などが見つかった場合は、早い段階でそれに対しての対策を打つことができるでしょう。

行えなかったToDoの原因を理解する

期日が先週だったのに完了していないToDoや、進捗が悪いものなどは、その原因を考えてみましょう。対応できなかった原因は何だったのか、優先順位は適切なのか、他の人に依頼する必要があるのかなど、理解や検討をすることが重要です。

遅れの原因を考えて理解しなければ、再度同じことを繰り返してしまう恐れがあります。原因を理解して、効率的に行動できるように改善を行いましょう。

関連記事:PDCAとは?何のためにPDCAサイクルを回すのか?古いと言われる理由とともに解説

不必要な作業は削減する

ToDoリストにこまめに対応すべきことを記載したり、定期的に見直しを行ったりすることは重要ですが、それと同時に、必要に応じて不必要な作業を削減することも大切です。

優先度が明確になっていれば、重要度が最も高いもの・最も低いものは理解ができているはずです。必要な場合には、思い切って不必要だと思うものを削減したり、優先度を下げたりすることが重要です。

おすすめのToDoリスト管理方法

効果的なToDoリストにするためには、利用しやすいものやチェックしやすいものにすることが重要となります。ここからは、おすすめのToDoリストの管理方法について解説します。

● Excel

● Googleスプレッドシート

● Google ToDoリスト

● Trello(トレロ)

● todoist(トゥドゥイスト)

● Stock(ストック)

Excel

ExcelはMicrosoft Officeに含まれるアプリケーションで、定番の表計算ソフトです。入力された数値データを基に、計算や表作成、グラフの作成などができますが、ToDoリストとしても効果的に利用できるため、多くの企業やビジネスマンが活用しています。

Excelには、棒グラフを使って業務を行う期間を表示できるようなテンプレートがあり、視覚的に期限と進捗を管理できるようになっている点がとても便利です。

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートは、Googleが提供している表計算ソフトです。MicrosoftのExcelにも似ていますが、Excelのようにソフトをパソコンにインストールして使用するのではなく、インターネットを介して使用するWebアプリケーションとなっています。Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用することができます。

Googleスプレッドシートには、ToDoリスト向けのテンプレートが用意されているため、これらを使用すれば簡単にToDoリストを作成することができます。クラウドで運用しているWebアプリケーションなので、更新や保存においてアクシデントが少ないのも良い点です。

関連記事

・Googleスプレッドシートとは?機能や使い方、マーケティングでの活用法を解説します!

・Googleアカウントの作成方法を画像付きで徹底解説します!

Google ToDoリスト

Google ToDoリストは、Googleが提供しているツールで、こちらもGoogleアカウントがあれば誰でも無料で利用できます。PCからだけでなく、アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットからでも利用できるので非常に便利です。

GmailやGoogleカレンダーと連携させることもできるので、簡単にスケジュールを立てることができます。日常的にGoogleサービスを利用している方には特におすすめです。

関連記事:Gmailアカウントの作成からログインまで基本的な使い方を解説

Trello(トレロ)

Trello(トレロ)とは、「アトラシアン」という会社が運営しているツールで、カードを動かしながらToDoを視覚的に管理できるカンバン方式のツールとなっています。ドラッグ・ドロップするだけでタスクの進捗を入力できるので、非常に手軽なものとなっています。ガントチャート作成やカレンダー連携も可能なので、様々な機能で管理をしたい人におすすめとなっています。

todoist(トゥドゥイスト)

todoist(トゥドゥイスト)とは、「ドゥイスト」という会社が運営しているツールで、ToDoの管理を手軽に行える操作性の良いものとなっています。ToDoのクイック追加機能があり、Todoを入力するだけで、自動的に詳細情報やラベリングを行ってくれます。デザインとしてはシンプルなものですが、便利な機能が備わっているのでおすすめです。

Stock(ストック)

Stock(ストック)は、「株式会社Stock」が運営しているツールで、ノート型の情報共有ツールとなっています。StockはToDo管理が簡単に行えるうえに、マニュアルや議事録などの情報もノート型でストックできたり、ノートで記載した内容に関してチャットでコミュニケーションを取れたりなど、様々な機能が搭載されています。操作が難しくないので、これからツールを導入したい企業やビジネスマンにとってもおすすめのものとなっています。

まとめ

本記事では、ToDoリストの概要や作成するメリット、作成する際の流れやポイントなどについて解説しました。

効果的なToDoリストの作成は、自分自身のビジネスや生活をさらに良くするための第一歩となり得ます。ポイントや注意点をおさえて、最大限効果を発揮できる形でToDoリストを使うようにしていきましょう。もし、「自分でうまく作れるか心配」ということであれば、今回ご紹介したツールなどを使ってみてください。

積極的にToDoリストを利用して、自分自身のビジネスや生活のクオリティを上げていきましょう。