「被リンク対策を始めたいけれど、何から手をつければ良いか分からない」そのようなお悩みをお持ちではありませんか?被リンクは、Googleがウェブサイトの信頼性を評価する上で、「推薦状」のような役割を果たし、SEO(検索エンジン最適化)において極めて重要な要素です。本記事では、被リンクの基本的な概念から、今日から実践できる具体的な獲得テクニック、さらには競合サイトの分析方法や、不正なリンク獲得に伴うペナルティのリスクまでを包括的に解説します。この記事をお読みいただければ、被リンク対策の核心を理解し、自信を持って施策に取り組むことができるようになるでしょう。

関連記事:SEOにおいて重要視される被リンクの効果と増やす方法について

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

被リンクとは何か SEO初心者向けに基本を解説

SEO(検索エンジン最適化)に取り組む上で、必ず耳にするのが「被リンク」という言葉です。被リンクは、コンテンツの質と並んで、Googleなどの検索エンジンがウェブサイトの評価を決定する上で非常に重要な要素とされています。しかし、SEO初心者の方にとっては「被リンクって何?」「なぜ重要なの?」と疑問に思うことも多いでしょう。

この章では、被リンクの基本的な概念から、その重要性、そして混同されがちな「内部リンク」との違いまで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。まずはここをしっかりと理解し、効果的なSEO戦略の第一歩を踏み出しましょう。

被リンクを例えるならインターネット上の「推薦状」

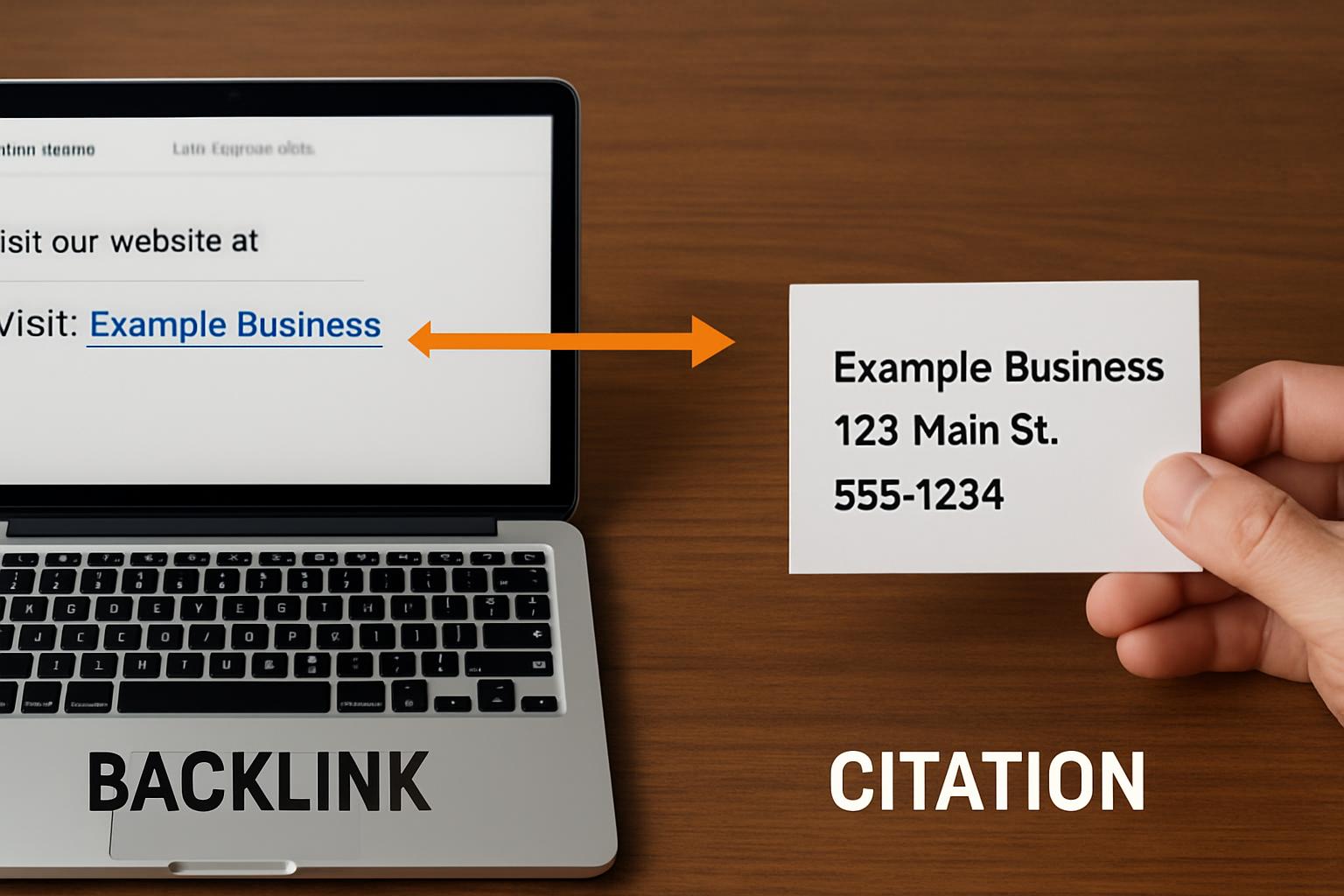

被リンクとは、あるウェブサイトから自社のウェブサイトへ向けて設置されたリンクのことを指します。英語では「Backlink(バックリンク)」とも呼ばれ、SEOの世界では同義語として一般的に使われています。

この被リンクの役割を最も分かりやすく例えるならば、それは「インターネット上の推薦状」です。現実世界で考えてみてください。多くの人々から推薦されている人物や、その分野の専門家、あるいは権威ある人物から推薦されている人物は、一般的に高い信頼性を有すると判断されます。

ウェブサイトの世界も同様の原理で機能します。多くのウェブサイトからリンクされている、あるいは公的機関やその分野で権威のあるサイトからリンクされているウェブサイトは、それだけ有益で信頼できる情報を提供している「質の高いサイト」であると、検索エンジンによって判断されやすくなるのです。

被リンクと内部リンクの決定的な違い

被リンクとよく似た言葉に「内部リンク」があります。どちらもSEOにおいて重要な要素ですが、その役割と性質は全く異なります。この違いを正しく理解しておくことが重要です。

被リンクが外部サイトからの「推薦」であるのに対し、内部リンクは自サイト内のページ同士をつなぐ「道案内」や「自己推薦」のようなものです。両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 被リンク(外部リンク) | 内部リンク |

|---|---|---|

| リンクの方向 | 外部のサイト → 自分のサイト | 自分のサイト内 → 自分のサイト内 |

| 誰が設置するか | 第三者(他のサイト運営者) | 自分自身(サイト運営者) |

| 主な役割 | 外部からの評価(権威性)を高める | サイト内の回遊性を高め、ページ間の関連性を伝える |

| コントロールの可否 | 基本的に不可(獲得を目指す施策は可能) | 完全に可能 |

| SEOへの影響 | サイト全体のドメインパワーやページの評価に大きく影響する。第三者からの評価として重視される。 | ユーザー体験(UX)の向上、クローラーの巡回促進、重要なページの評価を高める効果がある。 |

このように、被リンクは「外部からの信頼性の証明」、内部リンクは「サイト構造の最適化と利便性の向上」という、それぞれ全く異なる、しかし重要な役割を担っています。どちらか一方に偏るのではなく、両方の要素を適切に整備・強化することで、SEO効果は最大限に引き出されます。まずは、この根本的な違いをしっかりと把握しておくことが肝要です。

関連記事:リンクとは?しくみと意味、特徴を理解して魅力的なサイトを作る方法

サイテーションとの違い

被リンクと混同されやすい言葉に「サイテーション(Citation)」があります。どちらも外部サイトからの評価という点では似ていますが、SEO、特に地域性の高いビジネス(ローカルSEO/MEO)においては、その役割と意味合いが大きく異なります。両者の違いを正確に理解し、適切に使い分けることが重要です。

関連記事:SEO担当者必見!サイテーションで競合に差をつける実践テクニック10選

サイテーションとは

サイテーションとは、英語の「Citation」が語源で、「引用」や「言及」を意味する言葉です。SEOの文脈では、他のウェブサイトやメディア上で、特定の企業名、ブランド名、住所、電話番号などが記載されることを指します。被リンクとの最大の違いは、ハイパーリンクを伴わない「言及」も含まれるという点です。

特に、店舗や特定の地域でサービスを提供するビジネスの検索順位に影響を与える「ローカルSEO(MEO)」において、サイテーションは極めて重要な要素となります。Googleは、インターネット上の様々な場所に記載されている企業情報を収集し、その情報の一貫性や網羅性から、そのビジネスの実在性や信頼性を評価します。

このとき最も重視されるのが、以下の3つの情報です。これらは頭文字をとって「NAP情報」と呼ばれます。

- Name(名前): 企業名、店舗名、ブランド名

- Address(住所): 所在地、郵便番号

- Phone number(電話番号): 連絡先電話番号

例えば、ポータルサイトや口コミサイト、SNSのプロフィールページなどに、自社の正しいNAP情報が記載されていれば、それはリンクがなくても有効なサイテーションとしてGoogleに認識されます。

関連記事

・NAPの意味と統一の重要性:Googleマップ上位表示のためのMEO・ローカルSEO戦略&成功企業事例

・MEO対策とは?メリット・デメリットから対策方法まで、MEOとは何かを徹底解説

被リンクとサイテーションの比較

被リンクとサイテーションの違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 被リンク | サイテーション |

|---|---|---|

| 定義 | 他のウェブサイトから自サイトへ向けられたハイパーリンク。 | 他のウェブサイトやメディア上での企業名やNAP情報などの言及・引用。 |

| 必須要素 | クリック可能なハイパーリンク(タグ) | 企業名、ブランド名、NAP情報(特にName, Address, Phone number)。リンクは必須ではない。 |

| 主なSEO効果 | ウェブサイト全体の権威性(ドメインパワー)向上。オーガニック検索全般の順位に影響。 | ローカル検索(MEO)における知名度・信頼性の向上。特定の地域での検索順位に強く影響。 |

| 評価のポイント | リンク元のサイトの質、関連性、アンカーテキストなど。 | 言及されている情報の正確性と、複数の情報源におけるNAP情報の一貫性。 |

| 具体例 | ブログ記事で商品が紹介され、公式サイトへのリンクが設置される。 | 地域のポータルサイトに、店舗の名称・住所・電話番号が掲載される(リンクなしでも可)。 |

結論として、被リンクとサイテーションの「リンクの有無」が最も大きな違いです。被リンクはウェブサイトそのものの評価を高めるために、サイテーションは特にローカルビジネスの信頼性と知名度を高めるために重要、と覚えておくと良いでしょう。

関連記事:アンカーリンクとは?使い方・特徴・利用シーンを解説

なぜサイテーションがローカルSEOで重要なのか

Googleは、ユーザーが「地域名+キーワード(例:渋谷 カフェ)」で検索した際に、最も関連性が高く、信頼できるビジネス情報を提示しようとします。その際、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の情報だけでなく、インターネット上に散らばる無数の情報(サイテーション)を照合します。

様々なサイトで言及されているNAP情報が、Googleビジネスプロフィールの情報と一致していれば、Googleはそのビジネスが「確かにその場所で活動している信頼できる存在だ」と判断しやすくなります。これは、Googleが公式に発表している「Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント」の中でも、「知名度」という要素で言及されており、オンラインでの言及数がランキングに影響を与えることが示唆されています。

このように、サイテーションはGoogleにとって、そのビジネスの実在性と信頼性を検証する重要な手がかりであり、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)における「信頼性(Trustworthiness)」を補強する役割も担っているのです。

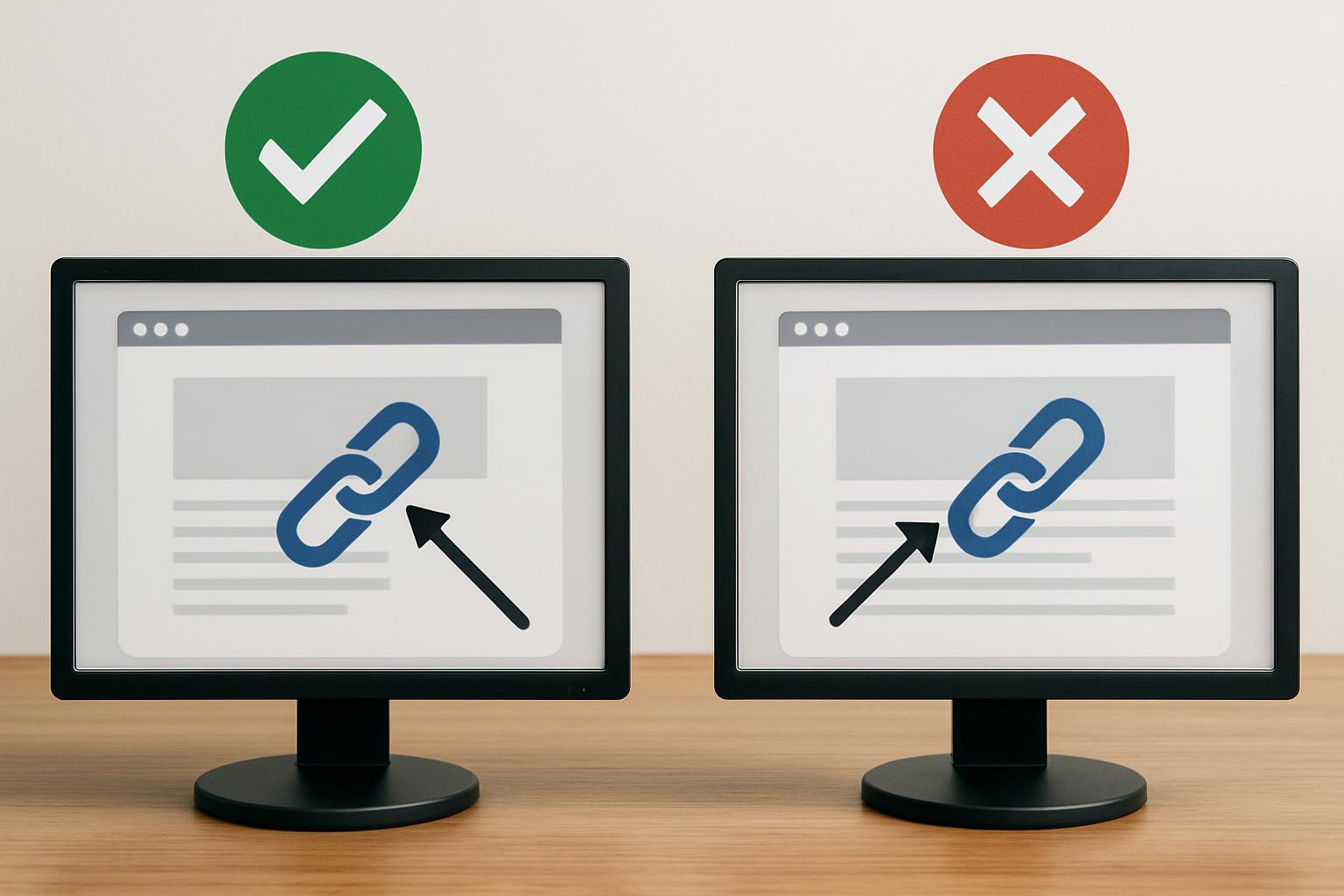

良い被リンクと悪い被リンクの具体的な見分け方

Googleから高く評価される質の高い被リンク

質の高い被リンクとは、Googleが「ユーザーにとって価値があり、第三者による純粋な推薦・評価である」と判断するリンクのことです。このようなリンクは、サイトの専門性、権威性、信頼性(E-E-A-T)を高め、検索順位に好影響を与えます。具体的には、以下の特徴を持つリンクが質の高い被リンクと評価されます。

| 評価項目 | 具体的な内容 | なぜ評価が高いのか |

|---|---|---|

| サイトの関連性 | 自サイトのテーマやトピックと、リンク元サイトの専門分野が密接に関連している。 | 関連性の高いサイトからのリンクは、その分野における専門性を裏付ける推薦とみなされるため。例えば、法律事務所のサイトが、IT企業のブログからリンクされるよりも、法務関連のニュースサイトからリンクされる方が評価は高くなります。 |

| リンク元の権威性・信頼性 | 政府機関(.go.jp)、教育機関(.ac.jp)、大手報道機関、業界で認知されている専門サイトなど、社会的に信頼されているサイトからのリンク。 | 権威のあるサイトからのリンクは、自サイトの信頼性を強力に保証するものとして扱われます。ドメインパワー(ドメインオーソリティ)が高いサイトからのリンクは特に価値があります。 |

| 自然な文脈での設置 | 記事の本文中など、ユーザーがコンテンツを読み進める上で自然な流れで設置されている。アンカーテキスト(リンク部分のテキスト)が、リンク先のコンテンツ内容を的確に示している。 | 編集者や執筆者が、読者への補足情報として価値があると考え、自発的に設置したリンクだと判断されるためです。「詳しくはこちら」のようなテキストだけでなく、文脈に沿ったキーワードが含まれていると、より効果的です。 |

| ユーザーのクリックが見込める | ユーザーが「もっと知りたい」と感じ、実際にクリックする可能性が高い場所に設置されているリンク。 | 実際にトラフィック(アクセス)を生むリンクは、ユーザーにとって有益であることの証明です。Googleはユーザー行動も評価指標の一つとしているため、クリックされるリンクは高く評価される傾向にあります。 |

| 多様なドメインからの獲得 | 特定のサイトから多数のリンクを受けるだけでなく、様々なウェブサイトから少しずつリンクを獲得している状態。 | 多くの異なる情報源から推薦されていることは、幅広い支持を得ている証拠とみなされます。1つのサイトから100本のリンクよりも、100の異なる関連サイトから各1本ずつのリンクの方が、一般的に評価は高くなります。 |

関連記事

・これだけは押さえたい!現場で役立つマーケティング用語50選

・【2024年最新】SEOとは?基礎知識と具体的な施策を詳しく解説

評価を下げる危険な被リンク(スパムリンク)

質の高い被リンクとは対照的に、サイトの評価を著しく損ない、ペナルティの原因となる危険な被リンクも存在します。これらは主に、検索順位を不正に操作する目的で設置されたリンクであり、Googleのガイドラインに明確に違反するものです。代表的なスパムリンクを理解し、自サイトが関与しないように注意しましょう。

Googleは、こうした行為を「リンクスパム」と定義し、厳しく監視しています。詳しくはGoogle検索セントラル「リンクスパム」のページもご確認ください。

| 危険な被リンクの種類 | 具体的な内容 | なぜ危険なのか |

|---|---|---|

| 購入・販売されたリンク | 金銭や物品・サービスの対価として、PageRankを渡す目的で設置されたリンク。 | Googleのガイドラインに対する最も重大な違反行為の一つです。発覚した場合、サイトの評価が大幅に下落したり、検索結果から除外されたりする重いペナルティを受ける可能性があります。 |

| 過剰なリンク交換 | 「相互リンク」を目的として、関連性の低いサイト同士で大量にリンクを張り合う行為。 | ユーザーへの価値提供ではなく、検索順位の操作が目的であると見なされます。小規模で自然な相互リンクは問題ありませんが、プログラム的に大規模に行うことは危険です。 |

| 自動生成プログラムによるリンク | ツールやボットを使い、Webフォーラム、コメント欄、プロフィールページなどに自動で大量のリンクを生成する行為。 | 文脈を無視した無価値なリンクであり、典型的なスパム行為です。サイトの評判を著しく傷つけます。 |

| キーワードを詰め込んだアンカーテキスト | 「格安 レンタカー 東京 新宿」のように、不自然にキーワードを羅列したアンカーテキストを持つリンク。 | 検索順位を操作する意図が明白であり、Googleからペナルティを受けるリスクが非常に高い手法です。 |

| 非表示リンク(隠しリンク) | 背景色と同じ色のテキストにしたり、CSSを使って見えなくしたりするなど、ユーザーには見えないが検索エンジンには認識されるように設置されたリンク。 | ユーザーを欺く行為であり、明確なガイドライン違反です。古くからあるスパム手法で、現在では簡単に見破られてしまいます。 |

これらの危険な被リンクは、意図せずとも自サイトに付けられてしまうことがあります。そのため、定期的に自サイトの被リンク状況を確認し、万が一、悪質なリンクを発見した場合には、後述する「リンクの否認」という対処法を検討する必要があります。

今日から始められる被リンク獲得のテクニック8選

被リンクは、ただ待っているだけでは増えません。SEOで成果を出すためには、良質な被リンクを戦略的に獲得していく「リンクビルディング」という考え方が不可欠です。ここでは、初心者でも今日から取り組める基本的な施策から、より効果の高い実践的な施策まで、合計8つのテクニックを具体的に解説します。

【基本編】まず取り組みたい被リンク獲得施策

まずは、サイト運営の土台となる基本的な被リンク獲得施策から始めましょう。これらの施策は、長期的な資産となる質の高い被リンク(ナチュラルリンク)の獲得につながります。

役立つコンテンツを作成して自然な被リンクを狙う

被リンク獲得の最も王道かつ本質的な方法は、ユーザーにとって本当に価値のある、良質なコンテンツを作成し続けることです。ユーザーが「この記事は他の人にも教えたい」「自分のサイトでも参考にしたい」と感じるようなコンテンツは、自然と他サイトから参照され、被リンクが集まります。これを「ナチュラルリンク」と呼び、Googleから最も高く評価されます。

具体的には、以下のようなコンテンツが被リンクを獲得しやすい傾向にあります。

- 特定のトピックについて、網羅的かつ専門的に解説した記事

- 独自の視点や切り口で分析した考察記事

- 複雑な情報を図やイラストで分かりやすくまとめたインフォグラフィック

- ユーザーの課題を解決する便利な無料ツールやテンプレート

- 業界の著名人や専門家へのインタビュー記事

小手先のテクニックに走る前に、まずはユーザーの検索意図を深く理解し、その期待を上回るコンテンツ作りに全力を注ぐことが、被リンク獲得の最大の近道です。

SNSを活用して情報を拡散する

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNSからのリンクは、その多くに「nofollow属性」が付与されているため、直接的なSEO効果は限定的です。しかし、SNSは作成したコンテンツの認知度を飛躍的に高めるための強力なツールとなります。

SNSでの拡散は、コンテンツをより多くの人の目に触れさせ、結果的にサイテーション(言及)や被リンクを生むための重要な起爆剤となり得ます。有益なコンテンツをSNSで発信し続けることで、フォロワーやインフルエンサーがそれを取り上げ、自身のブログやメディアで紹介してくれる可能性が高まります。

まずは自社のターゲット層が多く利用するSNSプラットフォームで公式アカウントを運用し、コンテンツの更新情報を積極的に発信することから始めましょう。

関連記事

・noindexとnofollowの違いとは?SEO効果を上げる使い方を徹底解説!

・インフルエンサーとは? 定義・SNS別特徴・マーケ施策を徹底解説【2025完全ガイド】

サテライトサイトからリンクを送る

サテライトサイトとは、メインサイトの評価を高める目的で作成・運営される別ドメインのウェブサイトのことです。メインサイトと関連性の高いテーマでサテライトサイトを立ち上げ、そこからリンクを送るという手法があります。

しかし、この手法はGoogleのガイドラインに抵触するリスクを伴います。Googleは「質の低いサテライトサイト群からのリンク」をスパム行為と見なしており、安易な実施はペナルティの対象となります。低品質なサテライトサイトからのリンクは、Googleのガイドライン違反とみなされ、ペナルティを受けるリスクが非常に高いため、特に初心者は避けるべき手法です。

もし取り組むのであれば、サテライトサイト自体がユーザーにとって価値のある独立したサイトとして成立していること、そしてメインサイトと高い関連性を持つことが絶対条件となります。基本的には、他の施策を優先することをおすすめします。

【実践編】効果の高い戦略的な被リンク獲得施策

基本的な施策に加え、より能動的に質の高い被リンクを獲得するための戦略的なアプローチも存在します。難易度は上がりますが、成功すればSEO効果を大きく高めることができます。

官公庁や教育機関のサイトからの被リンク獲得

政府機関(.go.jp)や地方自治体、大学などの教育機関(.ac.jp)のサイトは、非常に高い権威性を持っています。これらのサイトからの被リンクは、自社サイトの信頼性を大きく向上させるため、極めて価値が高いとされています。

獲得は容易ではありませんが、以下のようなアプローチが考えられます。

- 地域の企業や団体を紹介する自治体のページへの掲載を依頼する。

- 地域のイベントや公共事業に協賛・協力し、公式サイトに掲載してもらう。

- 大学の研究に役立つような専門的なデータやコンテンツを提供し、研究室のサイトから参照してもらう。

官公庁や教育機関からのリンクは、サイトの信頼性と権威性を飛躍的に高める効果が期待できるため、自社の事業内容と関連付けられる機会がないか、積極的に探してみましょう。

寄稿(ゲストポスト)で関連性の高い被リンクを得る

寄稿(ゲストポスト)とは、自社サイトと関連性の高いテーマを扱う他のメディアに、専門家として記事を執筆・提供し、その記事内(主に執筆者プロフィール欄)から自社サイトへリンクを設置してもらう手法です。関連性の高いメディアへの寄稿は、質の高い被リンクと新たな見込み顧客の両方を獲得できる一石二鳥の施策と言えます。

寄稿には、以下のようなメリットがあります。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 質の高い被リンク獲得 | 関連性の高い権威あるサイトからの文脈に沿ったリンクを得られる。 |

| 新規ユーザーへのリーチ | 寄稿先メディアの読者という、これまで接点のなかった層に自社を認知してもらえる。 |

| 専門性のブランディング | 専門家として記事を執筆することで、自社や担当者の権威性・信頼性が向上する。 |

寄稿先を探す際は、自社のターゲット層と読者層が一致しており、かつ信頼できるメディアを選定することが重要です。メディアの問い合わせフォームなどから、具体的な記事テーマ案を添えて丁寧に提案してみましょう。

関連記事

・「セルフブランディング」とは? 意味や目的、実践方法まで徹底解説

・オウンドメディア運用・SEO担当者必見!「AIO」の行方と最新AIO対策の戦略とは?

独自調査や統計データを発信して引用を促す

他にはない一次情報、特に独自調査の結果や統計データは、被リンクを獲得するための非常に強力な「リンク獲得資産(リンカブルアセット)」となります。多くのメディアやブロガーは、記事の信頼性を高めるために客観的なデータを求めています。

自社でアンケート調査や市場調査を実施したり、社内に蓄積されたデータを分析して業界動向としてまとめたりすることで、他メディアが引用したくなるコンテンツを作成できます。一次情報となる独自データは、他メディアにとって引用価値が非常に高く、質の高い被リンクを自然に集める強力なコンテンツです。

発表する際は、インフォグラフィックやグラフを用いて視覚的に分かりやすく表現すると、さらに引用されやすくなります。コンテンツ内に「引用の際は、出典元として当ページへのリンクをお願いします」といった一文を添えておくのも効果的です。

関連記事:インフォグラフィックとは!作り方と作成する上でのコツを解説!

プレスリリースを配信する

新商品・新サービスの発表、業務提携、イベントの開催、独自調査の結果発表など、企業としての新しい動きはプレスリリースとして発信する価値があります。「PR TIMES」や「@Press」といったプレスリリース配信サービスを利用することで、多くの報道機関やWebメディアに一斉に情報を届けることができます。

配信したプレスリリースがメディア関係者の目に留まれば、ニュースサイトや専門メディアで記事として取り上げてもらえる可能性があります。その際、公式サイトや関連ページへのリンクが設置されることで、権威あるメディアからの被リンクとサイテーションを一度に獲得できるチャンスが生まれます。

関連記事:プレスリリースとは?概要や実施する目的、メリットについて解説

導入事例を作成する

自社の製品やサービスを利用している顧客に協力を依頼し、導入事例コンテンツを作成するのも有効な手法です。顧客が抱えていた課題、導入の決め手、導入後の成果などを具体的にインタビューし、一つの記事にまとめます。

この導入事例ページを公開した後、協力してくれた顧客企業の公式サイトから「導入事例として紹介されました」といった形でリンクを設置してもらうよう依頼します。これは、顧客との良好な関係性を活用して、自然な形で関連性の高い被リンクを獲得できるWin-Winの施策です。顧客にとっても自社の取り組みをアピールする機会となり、快く協力してくれるケースは少なくありません。

関連記事:対談記事がヒットする理由&作り方と手順|企画・取材・撮影・編集・活用マニュアル

リンク切れのページを活用する(ブロークンリンクビルディング)

ブロークンリンクビルディングは、やや高度ですが非常に効果的なリンク獲得手法です。これは、他サイト内に存在する「リンク切れ(ページが存在しないため404エラーになるリンク)」を見つけ出し、そのサイトの運営者に連絡を取ることから始まります。

連絡の際には、リンクが切れていることを親切に報告すると同時に、「もしよろしければ、リンク切れのページ内容と関連性の高い、弊社のこちらのページを代替としていかがでしょうか?」と提案します。ブロークンリンクビルディングは、サイト運営者に価値を提供しながら、質の高い被リンクを獲得する戦略的なアプローチです。

競合サイトにリンクしているページをSEOツール(Ahrefsなど)で調査し、その中にリンク切れがないかを探すことで、効率的にターゲットを見つけることができます。

関連記事:404 not found(404エラー)ってなに?今さら聞けない原因と対処法を解説

絶対にやってはいけない被リンクの増やし方とペナルティのリスク

被リンクはSEOにおいて絶大な効果を発揮する一方で、その増やし方を間違えるとサイトの評価を著しく下げる「諸刃の剣」でもあります。特に、検索エンジンのアルゴリズムを欺こうとする「ブラックハットSEO」と呼ばれる手法は、Googleから厳しいペナルティを受ける原因となります。ここでは、絶対に手を出してはならない被リンクの増やし方と、それに伴う具体的なリスクについて詳しく解説します。

Googleのガイドラインに違反するリンクプログラム

Googleは、検索順位を操作する目的で設置されたリンクを「リンクスパム」と定義し、その具体例を品質に関するガイドラインで明確に禁止しています。これらの行為は「リンクプログラム(旧:リンクスキーム)」と呼ばれ、発覚した場合はペナルティの対象となります。

以下に、代表的なリンクプログラムの例をまとめました。たとえ短期的に順位が上がったとしても、最終的には大きなリスクを伴うため、絶対に行わないでください。

| 違反行為の例 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 金銭によるリンクの売買 | PageRankを操作する目的で、金銭や物品、サービスと引き換えにリンクを設置・購入する行為。 |

| 過剰なリンク交換 | 「相互リンク」や「リンクフリー」といった名目で、関連性の低いサイト同士が互いにリンクを貼り合う行為。 |

| 自動化されたプログラムによるリンク生成 | ツールやサービスを使い、Web上の様々なサイトへ自動的に自サイトへのリンクを大量に作成する行為。 |

| ウィジェットやフッターへの不自然なリンク | 他サイトに配布するウィジェットやブログパーツ、サイトのフッターなどに、コンテンツと無関係なリンクを埋め込む行為。 |

| フォーラムやコメントでのスパム行為 | ブログのコメント欄や掲示板(フォーラム)に、投稿内容と無関係な宣伝文句と共にリンクを書き込む行為。 |

| キーワードを詰め込んだアンカーテキスト | 「格安 レンタカー 東京 新宿」のように、不自然にキーワードを詰め込んだアンカーテキストを多用する行為。 |

| 広告・PR表記のない有料記事からのリンク | 金銭を受け取って掲載する記事広告(アドバトリアル)やネイティブ広告で、rel="sponsored"やrel="nofollow"を付けずにリンクを設置する行為。 |

これらの行為に共通するのは、「ユーザーの利便性のため」ではなく「検索エンジンを欺き、順位を操作するため」という意図がある点です。Googleは、ユーザーにとって価値のある情報を正当に評価することを目指しており、こうした不正な手法を非常に嫌います。

低品質な被リンクが招く手動による対策

Googleのガイドラインに違反する行為が検知されると、サイトに対してペナルティが科せられることがあります。このペナルティには、アルゴリズムによって自動的に評価が下げられるケースと、Googleの担当者が目視で確認し、意図的な違反と判断した場合に科される「手動による対策」の2種類があります。

特に「手動による対策」は非常に重い措置であり、サイト運営に深刻な影響を及ぼします。

- 検索順位の大幅な下落: サイト全体、または特定のページが検索結果の上位から姿を消します。

- インデックスからの削除: 最悪の場合、サイトがGoogleの検索結果に一切表示されなくなります。これは、ビジネスにとって致命的なダメージとなり得ます。

手動による対策が実施されたかどうかは、「Googleサーチコンソール」で確認できます。管理画面の「セキュリティと手動による対策」メニュー内に「手動による対策」という項目があり、ここに警告メッセージが表示されていれば、ペナルティを受けている状態です。

もし手動による対策を受けてしまった場合、その回復には多大な労力と時間が必要です。原因となった不自然なリンクを一つひとつ特定し、サイト運営者に削除を依頼し、応じてもらえない場合はリンクの否認ツール(後の章で解説)を使ってGoogleに無効化を申請し、その後「再審査リクエスト」を送信するという、長く困難な道のりを歩むことになります。

一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。目先の順位上昇に惑わされず、常にユーザーファーストの視点に立ち、誠実なサイト運営を心がけることが、長期的なSEO成功への唯一の道です。

関連記事:Googleサーチコンソールとは?設定方法や使用用途を解説

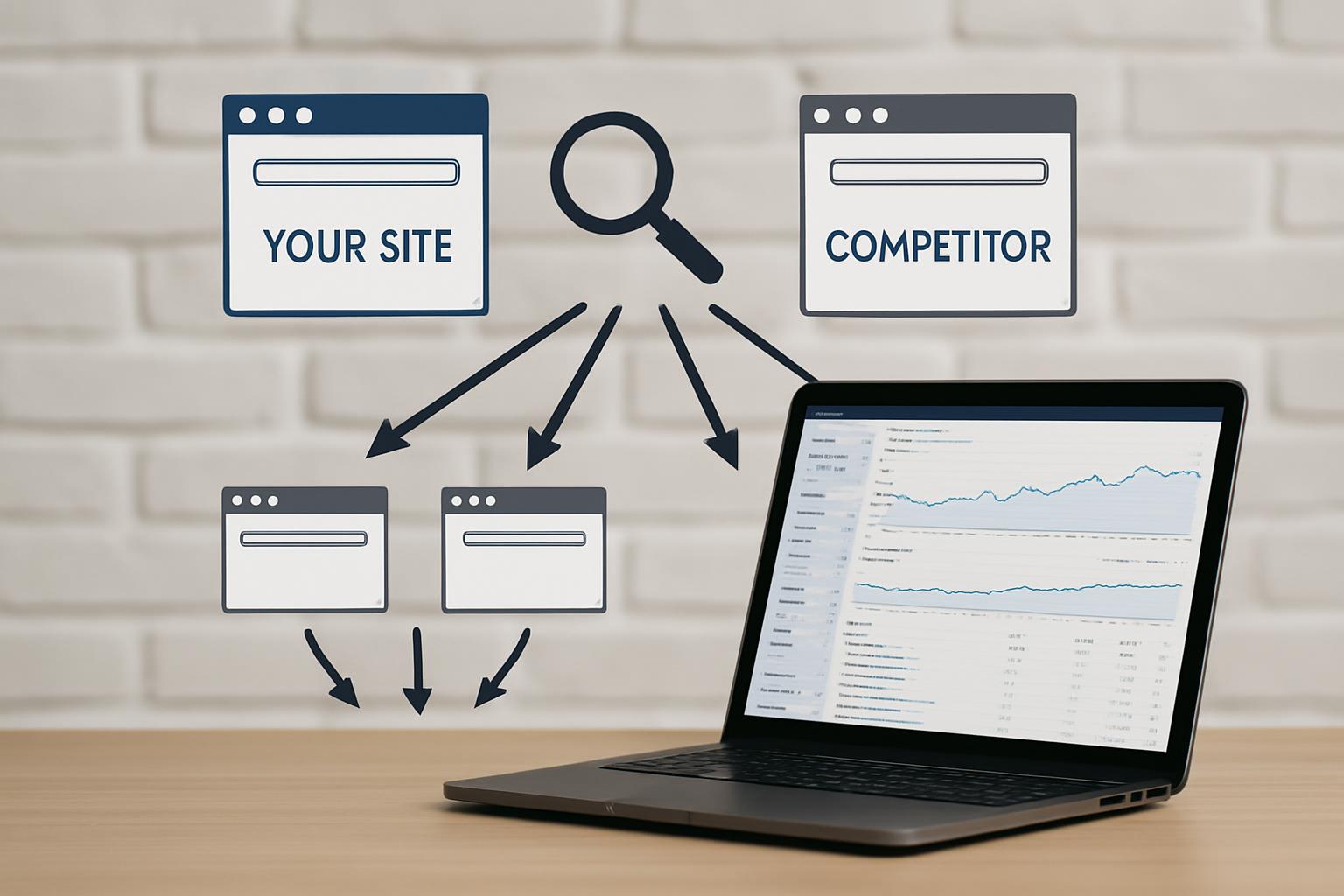

自サイトと競合サイトの被リンクを調べる方法

SEO対策において、被リンクはサイトの評価を左右する極めて重要な要素です。しかし、やみくもに被リンクを増やすだけでは効果は期待できません。まずは自サイトがどのようなサイトから、どれくらいの数の被リンクを受けているのか現状を正確に把握することが第一歩となります。さらに、検索順位で上位に表示されている競合サイトの被リンク状況を分析することで、自サイトが次に狙うべき被リンク獲得のチャンスを発見できます。

ここでは、自サイトと競合サイトの被リンクを調査するための具体的な方法を、無料で使えるツールと高機能な有料ツールに分けて詳しく解説します。

無料で使えるGoogleサーチコンソールの活用法

Googleサーチコンソールは、Googleが公式に提供している無料のWebサイト分析ツールです。サイトの検索パフォーマンスを監視したり、Googleにインデックスされている状況を確認したりできますが、自サイトの被リンク状況を調べる機能も備わっています。

ただし、Googleサーチコンソールで調査できるのは、あくまで自身が所有権を確認しているサイトのみです。競合サイトの被リンクを調べることはできません。

自サイトの被リンクを確認する手順は以下の通りです。

- Googleサーチコンソールにログインします。

- 左側のメニューから「リンク」をクリックします。

- 「外部リンク」の項目が表示されます。ここで以下の情報を確認できます。

- 上位のリンク元サイト: 最も多くリンクしているサイトのリスト。

- 上位のリンク元テキスト: リンクされる際によく使われているアンカーテキスト。

- 上位のリンクされているページ: サイト内で最も多くリンクされているページ。

- 各項目の下にある「詳細」をクリックすると、より詳しいデータリストを確認でき、データをエクスポート(ダウンロード)することも可能です。

Googleサーチコンソールは、自サイトの被リンクの全体像を手軽に把握するための第一歩として非常に有効です。定期的にチェックし、意図しない低品質なサイトからリンクされていないか、どのようなページにリンクが集まりやすいのかを確認する習慣をつけましょう。より詳しい使い方については、公式の「Search Consoleヘルプのリンクレポート」も参考にしてください。

高機能な有料SEOツールで詳細な被リンク分析を行う

競合サイトの被リンクを調査したり、より詳細な分析を行ったりするためには、高機能な有料SEOツールの活用が不可欠です。これらのツールは、独自のクローラーで広範囲なWebサイトのリンク情報を収集・データベース化しており、Googleサーチコンソールでは得られない詳細なデータを提供してくれます。

有料ツールを使えば、上位表示されている競合サイトが「どのようなサイト」から「どのようなアンカーテキスト」でリンクを獲得しているのかを分析でき、自社の被リンク獲得戦略に活かすことができます。

日本国内で広く利用されている代表的な有料SEOツールには、以下のようなものがあります。

| ツール名 | 主な特徴 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|

| Ahrefs (エイチレフス) | 世界最大級の被リンクデータ量を誇り、データの更新頻度も非常に高い。被リンク分析の精度に定評があり、多くのSEO専門家が利用している。 | 高価 |

| Semrush (セムラッシュ) | 被リンク分析だけでなく、キーワード調査、広告分析、SNS分析など、デジタルマーケティング全般をカバーするオールインワンツール。 | 中〜高価 |

| Moz Pro (モズ プロ) | 独自の指標である「ドメインオーソリティ(DA)」が有名。被リンクの質を評価する際に参考になる。UIが直感的で使いやすい。 | 中価格帯 |

| Ubersuggest (ウーバーサジェスト) | SEOの専門家ニール・パテル氏が提供するツール。比較的安価で利用でき、個人ブロガーや中小企業でも導入しやすい。 | 安価〜中価格帯 |

これらの有料ツールを活用することで、以下のような詳細な分析が可能になります。

- 競合の被リンク元リストの取得: 競合サイトにリンクしているサイトのURLを一覧で取得し、自サイトでも獲得できそうなリンク元を探すことができます。

- アンカーテキストの分析: 競合がどのようなキーワードでリンクされているかを分析し、ターゲットキーワード戦略の参考にします。

- 新規・消失リンクの監視: 競合が最近獲得したリンクや失ったリンクを追跡することで、業界の最新動向や効果的な施策をいち早く察知できます。

- リンク元の質評価: 各ツールが提供するドメインの権威性(AhrefsのDR、MozのDAなど)やトラフィック(流入数)といった指標を基に、獲得を目指す被リンクの優先順位を判断できます。

有料ツールは費用がかかりますが、本格的にSEOに取り組み、競合に打ち勝つためには非常に強力な武器となります。多くのツールには無料トライアル期間が設けられているため、まずは試してみて自社の目的に合ったツールを選ぶと良いでしょう。

受けてしまった低品質な被リンクへの対処法 リンクの否認

サイトを運営していると、自分の意図とは関係なく、海外のスパムサイトや低品質なディレクトリサイトなどからリンクが設定されてしまうことがあります。これらは「低品質な被リンク」や「スパムリンク」と呼ばれ、放置するとサイトの評価に悪影響を及ぼす可能性があります。

しかし、Googleはアルゴリズムの進化により、現在ではほとんどの低品質なリンクを自動的に検知し、評価の計算から除外しています。そのため、低品質な被リンクがいくつか見つかったからといって、すぐにペナルティに繋がるわけではありません。慌てて対処するのではなく、まずは状況を正確に把握し、本当に対処が必要なケースなのかを慎重に見極めることが重要です。

この章では、低品質な被リンクが確認された際の適切な対処法と、最終手段である「リンクの否認」について、その手順と注意点を詳しく解説します。

関連記事:スパムとは?意味や種類、迷惑メールの見分け方や対処法

被リンクを否認する前に検討すべきこと

リンクの否認は、サイトの評価に直接影響を与える可能性がある強力な機能です。誤った使い方をすると、本来評価されるべきリンクまで無効にしてしまい、かえって検索順位を下げる原因にもなりかねません。そのため、否認ツールを使用する前には、必ず以下の点を確認・検討してください。

本当に「否認」が必要な状況か?

まず、ご自身のサイトが本当にリンク否認を必要とする状況にあるのかを確認しましょう。否認を検討すべき主なケースは以下の2つです。

- Google Search Consoleで「手動による対策」の通知を受けている場合: Googleから「サイトへの不自然なリンク」に関する警告メッセージが届いている場合は、明確な対処が必要です。これが、否認ツールを使用する最も代表的なケースです。

- 明らかに悪質なリンクが大量に設置され、将来的なペナルティのリスクが高いと判断できる場合: 手動による対策は受けていなくても、ネガティブSEO(競合サイトの評価を落とすために意図的にスパムリンクを送る行為)の標的になるなど、明らかに悪意のあるリンクが短期間に急増した場合も、予防的な措置として否認を検討することがあります。

逆に言えば、上記のような状況でなければ、基本的にリンク否認ツールの使用は不要です。Googleのジョン・ミューラー氏も、一般的なサイト運営者がこのツールを使う必要はほとんどないと繰り返し述べています。

否認の前に「リンクの削除依頼」を試みる

リンクの否認は、あくまでGoogleに対して「このリンクを評価しないでください」とお願いする機能であり、リンクそのものが消えるわけではありません。最も理想的な対処法は、リンク元のサイト運営者に連絡を取り、リンク自体を削除してもらうことです。

手間はかかりますが、まずはリンク元サイトの「お問い合わせフォーム」や「運営者情報」などから連絡先を探し、丁重にリンクの削除を依頼しましょう。この削除依頼の努力は、万が一手動による対策を受けた際に、Googleへ再審査をリクエストする上でも重要になります。

削除依頼に応じてもらえない、あるいは連絡先がどうしても見つからない場合に限り、最終手段としてリンクの否認を検討するという流れが基本です。

Googleへの被リンク否認ツールの使い方

リンクの削除依頼が不可能で、かつ否認が必要だと判断した場合に、以下の手順でGoogleのリンク否認ツールを使用します。このツールはGoogle Search Consoleの機能の一部ですが、通常のメニューには表示されない高度な機能です。

繰り返しになりますが、このツールの使用は慎重に行ってください。誤った使用はサイトのSEOに深刻なダメージを与える可能性があります。

Step 1: 否認するリンクのリストを作成する

はじめに、否認したいリンクのURLまたはドメインを記述したテキストファイル(.txt)を作成します。作成には以下のルールを守ってください。

- ファイル形式: テキストファイル(.txt)

- 文字コード: UTF-8 または 7-bit ASCII

- 記述ルール: 1行に1つのURLまたはドメインを記述

- コメント: 行頭に「#」を付けると、その行はコメントとして扱われます。どのリンクをなぜ否認するのか、メモを残しておくと後々の管理に役立ちます。

否認する対象の指定方法は2種類あります。

| 記述形式 | 説明 | 記述例 |

|---|---|---|

| URL単位での否認 | 特定のページからのリンクのみを否認します。 | http://spam.example.com/comments/post.php |

| ドメイン単位での否認 | そのドメイン配下のすべてのページからのリンクをまとめて否認します。悪質なサイト全体からリンクされている場合に有効です。 | domain:example-spam-site.com |

【否認リスト(disavow.txt)の記述例】

Step 2: リンク否認ツールにアクセスしてリストを送信する

否認リストのテキストファイルが完成したら、Googleのリンク否認ツールにアクセスして送信します。

- リンク否認ツールページにアクセスし、Googleアカウントでログインします。

- プロパティ(対象となるあなたのサイト)を選択します。ドメインプロパティとURLプレフィックスプロパティを間違えないように注意してください。

- 「否認リストをアップロード」というボタンが表示されます。これをクリックし、先ほど作成したテキストファイル(.txt)を選択します。

- 確認画面が表示されたら、内容に間違いがないか最終確認し、送信します。

以上で否認作業は完了です。Googleがこのリストを処理し、検索結果に反映されるまでには数週間かかる場合があります。また、一度送信したリストを更新したい場合は、新しいリストを作成して再度アップロードすれば、古いリストは上書きされます。

万が一、誤って必要なリンクを否認してしまった場合は、その記述を削除した新しいリストをアップロードすることで、否認を取り消すことが可能です。

まとめ

被リンクは、Googleがサイトの権威性を評価する「推薦状」であり、SEOにおいて極めて重要です。成功の鍵は、リンクの数ではなく「質」にあります。役立つコンテンツ作成を基本とし、本記事で解説した戦略的なテクニックを実践して、自然で質の高い被リンクを獲得しましょう。Googleのガイドラインに違反するリンク購入などはペナルティのリスクがあるため絶対に避けてください。自サイトの被リンクを定期的に分析し、健全な状態を保つことが上位表示への近道です。