「オフラインとは」単にインターネットに接続されていない状態を指すだけではありません。この記事では、オフラインの基本的な定義から、オンラインとの根本的な違い、具体的な活用シーンまでを徹底解説します。さらに、マーケティングにおけるオフライン施策や、OMO(Online Merges with Offline)、O2O(Online to Offline)、オムニチャネルといった最新のビジネス戦略まで網羅的に解説。オンラインとオフラインが連携することでいかに新たな価値を生み出すか、その全体像を理解し、あなたの知識を深めることができるでしょう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

オフラインとは何か 基本を理解しよう

オフラインの定義 インターネットに接続されていない状態

「オフライン」とは、情報通信ネットワーク、特にインターネットに接続されていない状態を指す言葉です。スマートフォンが圏外になったり、パソコンがWi-Fiに繋がっていなかったりする時、そのデバイスはオフラインの状態にあると言えます。

この状態では、ウェブサイトの閲覧やメールの送受信、オンラインゲームのプレイなど、インターネットを介したあらゆるサービスが利用できません。しかし、インターネット接続がなくても利用できる機能、例えば、事前にダウンロードしておいた動画の視聴や、保存済みの文書作成、オフラインで動作するゲームなどは引き続き利用可能です。

デジタルデバイスに限らず、より広義には、現実世界での対面での交流や、インターネットを介さない物理的な活動も「オフライン」と表現されることがあります。例えば、直接会って行う会議や、紙媒体での情報収集などがこれに該当します。

オフラインという言葉の語源と意味

「オフライン」という言葉は、英語の「off-line」に由来します。「off」は「切断された」「離れた」という意味を持ち、「line」は「回線」や「接続」を意味します。この二つの単語が組み合わさることで、「回線から切り離された状態」、すなわち「ネットワークに接続されていない状態」を表現しています。

元々は、コンピューターシステムが中央処理装置(CPU)と直接接続されていない周辺機器の状態を指す技術用語として使われ始めました。しかし、インターネットが普及するにつれて、より一般的に「インターネットに接続されていない状態」を指す言葉として広く使われるようになりました。

その対義語は「オンライン(on-line)」であり、「回線に接続されている状態」を意味します。

オフラインとオンライン 根本的な違い

オフラインとオンラインの最も根本的な違いは、情報通信ネットワークへの「接続の有無」にあります。この接続の有無が、情報へのアクセス方法、コミュニケーションの形態、データの保存場所、そして利用できるサービスの範囲に大きな違いをもたらします。

- 情報アクセス:

- オフライン: デバイスや手元にある限られた情報にしかアクセスできません。

- オンライン: インターネット上の膨大な情報にリアルタイムでアクセスできます。

- コミュニケーション:

- オフライン: 主に物理的な対面や電話など、直接的な手段で行われます。

- オンライン: メール、チャット、SNS、ビデオ通話など、ネットワークを介した非対面でのコミュニケーションが可能です。

- データの保存場所:

- リアルタイム性:

- オフライン: 情報の更新や共有には時間差が生じやすいです。

- オンライン: リアルタイムでの情報更新や共有、双方向のやり取りが可能です。

これらの違いが、私たちの日常生活やビジネスにおける情報収集、コミュニケーション、そして活動のあり方を大きく左右しています。

オンラインとの違いを徹底比較 オフラインをより深く理解する

「オフラインとは」という言葉をより深く理解するためには、その対義語である「オンライン」との比較が不可欠です。現代社会ではオンラインが主流となりつつありますが、オフラインも依然として重要な役割を担っています。両者の根本的な違いを理解することで、それぞれの特性や利点、限界が明確になります。

ネットワーク接続の有無で変わる情報アクセス

オフラインとオンラインの最も根本的な違いは、インターネットやその他のネットワークに接続されているか否かにあります。

オフラインの場合:

- 情報源の限定: インターネットに接続されていないため、アクセスできる情報はデバイス内部に保存されているデータや、物理的な媒体(書籍、CD、DVDなど)に限られます。

- リアルタイム性の欠如: 最新のニュースや動的な情報にリアルタイムでアクセスすることはできません。

- 共有の制限: 他者との情報共有は、物理的な手段(USBメモリでのデータ受け渡し、直接対話など)に限定されます。

- 独立性: 外部のネットワーク環境に依存しないため、通信障害やサーバーダウンの影響を受けません。

オンラインの場合:

- 情報源の多様性: インターネットを通じて、世界中のウェブサイト、データベース、ストリーミングサービスなど、膨大な量の情報に瞬時にアクセスできます。

- リアルタイム性: 最新のニュース、株価、交通情報など、刻々と変化する情報をリアルタイムで取得・更新できます。

- 容易な共有: メール、SNS、クラウドサービスなどを通じて、遠隔地の相手とも簡単に情報を共有し、共同作業を行うことが可能です。

- 相互接続性: 他のデバイスやサービスと連携し、より高度な機能や体験を提供します。一方で、ネットワーク障害やセキュリティリスクの影響を受ける可能性があります。

関連記事:ストリーミングとは?再生の意味やメリット、配信の種類

データの保存場所 ローカルかクラウドか

データの保存場所も、オフラインとオンラインで大きく異なります。

オフラインでのデータ保存(ローカル保存):

オフライン環境でデータを保存する場合、そのデータは利用しているデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)の内部ストレージや、USBメモリ、SDカードといった物理的な記録媒体に保存されます。これを「ローカル保存」と呼びます。

- メリット: インターネット接続が不要で、高速にアクセスできます。また、外部からの不正アクセスリスクが比較的低いという利点があります。

- デメリット: デバイスの紛失や故障によってデータが失われるリスクがあり、複数デバイスでの共有やバックアップが手動になることが多いです。

オンラインでのデータ保存(クラウド保存):

オンライン環境では、データはインターネット上のサーバー(クラウド)に保存されます。Google Drive、Dropbox、iCloudなどがその代表例です。

- メリット: インターネット接続があれば、どのデバイスからでもデータにアクセスでき、複数人での共有や共同編集が容易です。自動バックアップ機能を持つサービスも多く、データの紛失リスクを低減できます。

- デメリット: インターネット接続が必須であり、サービス側の障害やセキュリティ侵害のリスク、そして利用料金が発生する場合があります。

関連記事:Google Drive(グーグルドライブ)でのファイル共有方法を解説!マイドライブとの違いも説明!

コミュニケーション手段 オフラインとオンラインの対比

コミュニケーションの取り方も、オフラインとオンラインでは大きく異なります。

オフラインでのコミュニケーション:

オフラインでのコミュニケーションは、対面での会話、会議、手紙のやり取りなど、物理的な接触や媒体を介して行われます。

- 非言語情報の豊富さ: 相手の表情、声のトーン、ジェスチャーといった非言語情報が直接伝わるため、より深い理解や共感が生まれやすく、信頼関係の構築に役立ちます。

- 偶発的な交流: 職場や学校、地域コミュニティなどでの偶発的な出会いや会話から、新たなアイデアや人間関係が生まれることがあります。

- 制約: 場所や時間の制約があり、遠隔地の相手とのコミュニケーションは困難です。また、記録が残りにくいという側面もあります。

オンラインでのコミュニケーション:

オンラインでのコミュニケーションは、メール、チャット、ビデオ会議、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)など、インターネットを介して行われます。

- 場所と時間の自由度: 物理的な距離に関係なく、世界中の人々と瞬時にコミュニケーションが取れます。時差を考慮すれば、それぞれの都合の良い時間にメッセージを送ることも可能です。

- 記録性: メッセージや会話履歴がデジタルデータとして残りやすいため、後から内容を確認したり、情報共有の証拠としたりするのに便利です。

- 非言語情報の欠如: 表情や声のトーンが伝わりにくいため、誤解が生じやすい場合があります。絵文字やスタンプ、ビデオ通話などで補完されることもあります。

- 匿名性: 匿名でのコミュニケーションが可能ですが、その反面、誹謗中傷やフェイクニュースといった問題も発生しやすくなります。

オンラインとオフラインの利用シーン比較表

以下に、日常生活におけるオンラインとオフラインの具体的な利用シーンを比較した表を示します。

| 項目 | オフラインの利用シーン | オンラインの利用シーン |

|---|---|---|

| 買い物 | 実店舗での商品購入、百貨店でのウィンドウショッピング、フリーマーケット | ECサイト(Amazon、楽天市場など)での購入、フリマアプリ(メルカリなど)、ネットスーパー |

| 学習 | 学校や塾での授業、図書館での読書、セミナーや講演会への参加 | オンライン学習プラットフォーム(Udemy、Schooなど)、動画サイト(YouTubeなど)での学習、電子書籍、オンライン辞書 |

| 仕事 | オフィスでの会議、対面での商談、名刺交換、出張 | リモート会議(Zoom、Google Meetなど)、ビジネスチャットツール(Slack、Teamsなど)、オンラインプレゼンテーション、クラウド上での共同作業 |

| エンターテイメント | 映画館での映画鑑賞、コンサートや演劇の観覧、スポーツ観戦、ボードゲーム、公園での散歩 | 動画配信サービス(Netflix、Huluなど)、オンラインゲーム、SNSでの情報収集・交流、オンラインイベントへの参加 |

| 情報収集 | 新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、人からの口コミ | ニュースサイト、ブログ、SNS、検索エンジン、オンライン掲示板、ポッドキャスト |

| 銀行取引 | 銀行窓口での手続き、ATMでの現金引き出し・預け入れ | ネットバンキング、キャッシュレス決済、モバイルバンキングアプリ |

| コミュニケーション | 対面での会話、電話(固定電話)、手紙、イベントでの交流 | メール、チャットアプリ(LINE、WhatsAppなど)、ビデオ通話、SNS、オンラインコミュニティ |

マーケティングにおけるオフラインとは

マーケティングにおけるオフラインとは、インターネットを介さずに、物理的な接触やリアルな体験を通じて顧客にアプローチする手法全般を指します。デジタルマーケティングが主流となる現代においても、オフライン施策はブランドの信頼性構築、顧客との深い関係性構築、そして特定のターゲット層へのリーチにおいて重要な役割を担っています。

オンラインマーケティングがデータに基づいた効率的なアプローチを得意とする一方で、オフラインマーケティングは五感に訴えかけ、記憶に残りやすい体験を提供できるという強みがあります。特に、商品やサービスの特性上、実際に見て触れて体験してもらうことが重要な場合や、地域密着型のビジネスにおいては、オフライン施策が非常に効果的です。

代表的なオフライン施策

イベント・展示会

イベントや展示会は、顧客と直接対話し、製品やサービスを体験してもらう絶好の機会です。新製品の発表会、体験型イベント、業界の展示会への出展などが含まれます。参加者は製品の魅力を肌で感じることができ、企業側は顧客の生の声を聞き、その場で疑問を解消したり、具体的な商談につなげたりすることが可能です。

メリットとしては、顧客との深いエンゲージメントを築ける点や、ブランドイメージを直接的に伝えられる点が挙げられます。デメリットとしては、開催にかかるコストや準備の手間が大きいこと、そして来場者数が限定される可能性があることです。

関連記事:イベントマーケティングとは?期待できるメリットや実施方法を解説

関連ソリューション:ProFutureのイベント事業

テレビCM・ラジオCM

テレビCMやラジオCMは、広範囲の視聴者・聴取者に一度にリーチできる強力なメディアです。特にテレビCMは、視覚と聴覚に訴えかけることで、製品の魅力を効果的に伝え、高いブランド認知度を獲得するのに役立ちます。

メリットは、マス層への圧倒的なリーチ力と、繰り返し放映されることによる刷り込み効果です。デメリットは、制作費や放映費が高額であること、効果測定がオンライン広告に比べて難しいこと、そしてターゲット層を絞り込みにくい点です。

関連記事:マスマーケティングとは? メリットやデメリット、活用事例について解説します!

新聞・雑誌広告

新聞や雑誌への広告掲載は、特定の読者層にアプローチできる点が特徴です。新聞は地域性や信頼性が高く、雑誌は趣味やライフスタイルに特化した読者を抱えているため、ターゲットを絞ったメッセージを届けるのに適しています。

メリットは、読者の信頼性が高いこと、そしてじっくりと情報を読んでもらえることです。デメリットは、掲載費用がかかること、効果測定が難しいこと、そして若年層の読者が減少傾向にあることです。

関連記事:新聞広告は効果があるのか?メリットと活用のポイントについて解説

DM(ダイレクトメール)・チラシ

DM(ダイレクトメール)やチラシは、顧客の自宅や店舗に直接情報を届けるオフライン施策です。DMは顧客リストに基づいて送付されるため、パーソナライズされた情報を提供しやすく、特定の顧客層への効果的なアプローチが可能です。チラシは地域住民への広範囲な情報提供に適しています。

メリットは、高い開封率や来店率に繋がりやすいこと(DMの場合)、地域密着型のビジネスで効果を発揮しやすいことです。デメリットは、制作・郵送コストがかかること、情報過多で埋もれてしまう可能性があること、そして環境負荷への配慮が求められる点です。

関連記事:パーソナライズを把握して、ビジネスにも広告にも一歩進んだ取り組みを

屋外広告(OOH: Out Of Home)

屋外広告は、交通量の多い場所や商業施設、駅などに設置される看板やデジタルサイネージなどを指します。通勤・通学中や買い物中の人々に視覚的にアプローチし、ブランドの認知度向上や店舗への誘導を図ります。

メリットは、不特定多数の人々に繰り返し情報を届けられること、そして視覚的なインパクトが大きいことです。デメリットは、設置場所の選定が重要であること、広告内容の変更に手間がかかること(デジタルサイネージを除く)、効果測定が難しいことです。

関連記事:デジタルサイネージ広告とは?BtoBリード獲得に最適化する方法を解説

交通広告

交通広告は、電車やバスの車内、駅構内、空港など、交通機関を利用する人々をターゲットにした広告です。通勤・通学時間など、比較的長時間にわたって広告に接触する機会が多いため、反復的な情報提供に適しています。

メリットは、特定のエリアや移動中のターゲットに効果的にリーチできること、そして視認性が高いことです。デメリットは、広告スペースに限りがあること、費用が高額になる場合があること、そして情報量が限られることです。

店舗での接客・販促

店舗での接客や販促活動は、顧客と直接コミュニケーションを取り、購買意欲を高める最も直接的なオフライン施策です。商品の陳列、POP広告、試食・試飲、店員の丁寧な説明などが含まれます。

メリットは、顧客の疑問をその場で解消し、購買に直結させやすいこと、そして顧客体験を向上させ、リピートに繋げやすいことです。デメリットは、店舗運営コストがかかること、人材育成が必要であること、そしてリーチできる顧客数が店舗の立地や規模に依存することです。

電話(テレアポ・インバウンド)

電話によるマーケティングは、顧客と直接音声でコミュニケーションを取るオフライン施策です。テレアポ(テレマーケティング)は企業側から顧客にアプローチし、インバウンドは顧客からの問い合わせに対応します。

メリットは、顧客のニーズを深くヒアリングできること、そしてパーソナルな関係を築きやすいことです。デメリットは、人件費がかかること、顧客によっては迷惑に感じられる可能性があること、そして対応品質が担当者に依存することです。

OMO(Online Merges with Offline)とは

「OMO」とは、Online Merges with Offline(オンラインとオフラインの融合)の略称です。これは、単にオンラインとオフラインを連携させるだけでなく、両者の境界線をなくし、顧客中心の視点からシームレスな購買体験やサービス提供を目指す戦略を指します。

従来のO2O(Online to Offline)がオンラインからオフラインへの顧客誘導を目的とし、オムニチャネルが複数のチャネルを連携させることで顧客接点を増やすことに重点を置くのに対し、OMOはさらに踏み込みます。顧客が「オンライン」か「オフライン」かを意識することなく、いつでもどこでも最適な情報やサービスを受けられる状態を作り出すことを目指します。

具体的には、リアル店舗での体験をデジタル技術で補完・強化したり、オンラインでの行動履歴や購買データをオフラインのサービスに活用したりすることで、顧客一人ひとりにパーソナライズされた体験を提供し、顧客の利便性向上、満足度向上、そしてロイヤリティの構築を図ります。

関連記事

・OMOとは(Online Merges with Offline)?O2Oやオムニチャネルとの違いも解説します!

・シームレスとは?IT・ビジネス用語としての意味や事例

・現代のマーケティングで重要ポイントとなる「ロイヤリティ」とは? 具体的な戦略・成功事例とともに解説

OMOの代表例

OMOは、顧客体験を重視する現代において、様々な業界で導入が進んでいます。ここでは、日本国内で広く知られている代表的な事例をいくつかご紹介します。

ユニクロ

ユニクロは、OMO戦略の成功例としてよく挙げられます。スマートフォンアプリを介して、店舗とオンラインストアの垣根をなくしています。

- 店舗での試着・在庫確認とオンライン連携: 店舗で試着した商品のサイズや色をアプリで記録し、後でオンラインストアで購入したり、他の店舗の在庫を確認したりできます。

- オンラインストアと店舗受け取り: オンラインで購入した商品を自宅配送だけでなく、指定の店舗で受け取ることができ、顧客の都合に合わせた選択肢を提供しています。

- アプリを通じたパーソナライズされた情報提供: 購買履歴や閲覧履歴に基づき、アプリを通じておすすめ商品やクーポン、店舗イベント情報などを配信し、顧客体験を向上させています。

スターバックス

スターバックスも、デジタルとリアルを融合させたOMOの優れた事例です。

- モバイルオーダー&ペイ: 事前にアプリで注文・決済を済ませ、店舗で待つことなく商品を受け取れるサービスは、顧客の待ち時間短縮と利便性向上に大きく貢献しています。

- スターバックス リワード: アプリを通じてポイントを貯め、ドリンクと交換できるプログラムは、オンラインとオフラインの購買行動を連携させ、顧客の来店頻度とロイヤリティを高めています。

- パーソナライズされた提案: 購買履歴や好みに応じて、アプリから新商品情報や限定クーポンを配信し、顧客一人ひとりに合わせた体験を提供しています。

家電量販店(例:ヨドバシカメラ、ビックカメラ)

大型家電量販店でもOMOの取り組みが進んでいます。

- 店舗での体験とオンラインでの詳細情報: 顧客は店舗で実際に商品を体験し、店内のQRコードやアプリを通じてオンラインで詳細なスペックやレビューを確認できます。

- オンライン購入と店舗受け取り/当日配送: オンラインストアで購入した商品を、最寄りの店舗で受け取ったり、店舗の在庫を利用した当日配送サービスを利用したりすることで、顧客の利便性を高めています。

- デジタルサイネージと連携: 店舗内のデジタルサイネージがオンラインの情報と連動し、リアルタイムの在庫状況やおすすめ情報を表示することで、顧客の購買をサポートします。

O2O(Online to Offline)とは

O2Oの定義と目的

O2O(Online to Offline)とは、オンライン上の接点からオフラインの行動へ顧客を誘導するマーケティング戦略を指します。具体的には、Webサイト、SNS、アプリなどのデジタルチャネルを通じて顧客に情報を提供したり、特典を付与したりすることで、実店舗への来店やイベントへの参加といったオフラインでの購買行動や体験を促すことを目的としています。

この戦略は、インターネットが普及し、消費者がオンラインとオフラインの両方で情報を収集し、購買を決定するようになった現代において、特に重要視されています。オンラインの利便性とオフラインの体験価値を組み合わせることで、顧客の購買意欲を高め、売上向上につなげることがO2Oの核心です。

関連記事:O2Oとは?「ユニクロ」の成功事例やOMO、オムニチャネルとの違いもあわせて解説

O2Oの代表例

デジタルクーポン

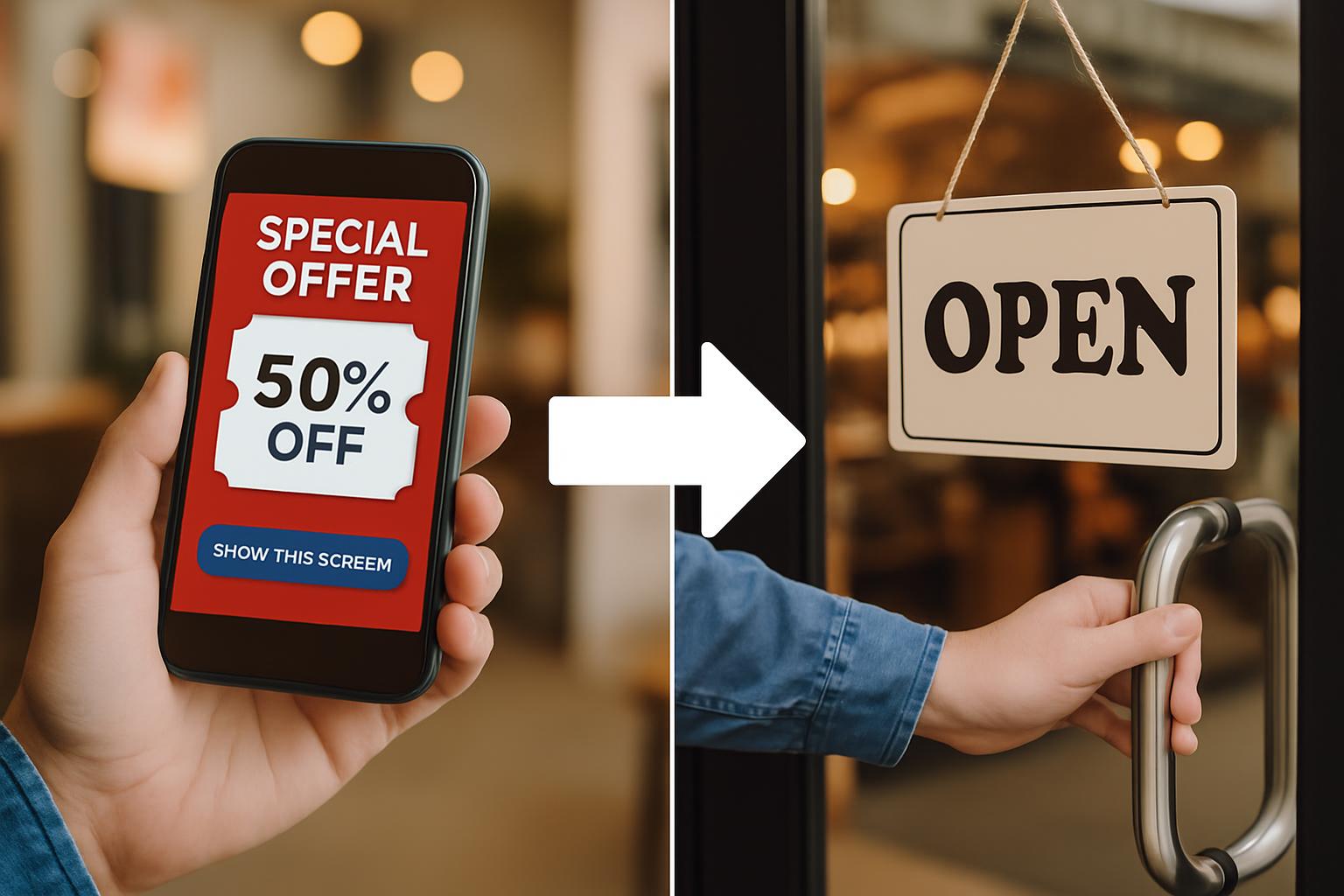

オンライン上でクーポンを発行し、それを実店舗で使用させる手法は、O2Oの最も古典的かつ効果的な例の一つです。例えば、企業の公式LINEアカウントやWebサイト、アプリで限定クーポンを配布し、顧客がそのクーポンを提示することで店舗での割引や特典を受けられるようにします。これにより、オンラインでの情報接触が、オフラインでの具体的な来店・購買行動に直結します。

位置情報サービスを活用した情報配信

スマートフォンのGPS機能やWi-Fi、Bluetoothなどを活用し、顧客が特定の店舗の近くにいる際に、その店舗のセール情報やクーポンをプッシュ通知で配信する手法です。これにより、顧客はリアルタイムで関連性の高い情報を受け取り、そのまま店舗へ立ち寄る動機が生まれます。例えば、ショッピングモール内で特定のブランドの店舗に近づいた際に、そのブランドの最新コレクションや割引情報を通知するなどが挙げられます。

オンライン予約・来店予約システム

美容院、飲食店、病院、イベントなど、事前に予約が必要なサービスにおいて、Webサイトや専用アプリから手軽に予約できるようにするシステムもO2Oの一例です。顧客はオンラインで予約を完了させることで、オフラインのサービス提供場所へ確実に足を運ぶことになります。これにより、顧客の利便性が向上するだけでなく、店舗側も来店予測を立てやすくなり、効率的な運営が可能になります。

SNSキャンペーンと連動した来店促進

SNS上でキャンペーンを展開し、その参加条件や特典を実店舗での行動と結びつける手法です。例えば、「この投稿をリツイートして、店舗で画面を見せたらドリンク1杯無料」や「特定のハッシュタグをつけて投稿し、来店時に提示したらノベルティプレゼント」といった企画が挙げられます。これにより、オンラインでの拡散力と顧客エンゲージメントを活用し、実店舗への送客を図ります。

関連記事:ロイヤリティプログラムとは? その種類とメリット、成功のポイントを解説

オムニチャネルとは

オムニチャネルの定義と目的

オムニチャネルとは、顧客を中心に据え、企業が提供するあらゆる販売チャネル(オンライン、オフライン問わず)を連携させ、一貫した購買体験や顧客体験を提供する戦略のことです。 「オムニ(Omni)」は「あらゆる」「すべての」という意味を持ち、顧客がどのチャネルから接触しても、まるで一つの窓口であるかのようにシームレスなサービスを受けられる状態を目指します。 その目的は、顧客の利便性を最大化し、顧客ロイヤリティを高めることで、長期的な売上向上に繋げることにあります。

関連記事:オムニチャネルとは?取り組むメリットや成功のポイントを解説

マルチチャネル、O2Oとの違い

オムニチャネルは、しばしば「マルチチャネル」や「O2O(Online to Offline)」と比較されますが、それぞれ概念が異なります。

マルチチャネルとの違い

マルチチャネルは、企業が複数の販売チャネル(実店舗、ECサイト、カタログ通販など)を持つ状態を指します。 しかし、それぞれのチャネルが独立して運営されており、顧客情報や在庫情報が共有されていないことが多いのが特徴です。 顧客はチャネルをまたぐと、一から情報を提供し直す必要があったり、異なるサービスを受けたりする可能性があります。 一方、オムニチャネルは、これらのチャネルを統合し、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験ができるように設計されています。

O2O(Online to Offline)との違い

O2Oは、オンライン(WebサイトやSNSなど)からオフライン(実店舗など)への顧客誘導を目的とした施策を指します。 例えば、オンラインクーポンを配布して実店舗での利用を促したり、オンラインで商品の情報を調べてから実店舗へ来店を促したりするなどがこれに該当します。 O2Oはあくまで「オンラインからオフラインへ」という一方通行の顧客の流れに焦点を当てているのに対し、オムニチャネルはオンラインとオフラインの双方向の連携はもちろん、あらゆるチャネル間の連携を重視し、顧客がどのチャネルからでも自由にアクセスできる状態を目指します。 つまり、O2Oはオムニチャネルを構成する一つの要素や手段となり得ますが、オムニチャネルの方がより広範で包括的な戦略と言えます。

オムニチャネルがもたらすメリット

顧客体験の向上

オムニチャネル戦略の最大のメリットは、顧客がどこからでも、いつでも、一貫した質の高いサービスを受けられるようになることです。 例えば、ECサイトで見た商品を実店舗で試着し、そのままオンラインで決済して自宅に配送してもらう、といったシームレスな購買体験が可能になります。 これにより、顧客のストレスが軽減され、満足度が向上します。

顧客ロイヤリティの強化

一貫した優れた顧客体験は、顧客のブランドへの信頼と愛着を深め、顧客ロイヤリティの向上に繋がります。 顧客は特定のチャネルに縛られることなく、自身の都合の良い方法で企業と接点を持てるため、ブランドへのエンゲージメントが高まり、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得にも貢献します。

売上向上と効率化

顧客体験の向上とロイヤリティの強化は、結果として売上の向上に直結します。 また、顧客データの統合や在庫の一元管理により、マーケティング施策の精度が向上し、在庫ロスや機会損失の削減にも繋がります。 これにより、運営コストの削減や業務効率化が図れるため、企業の収益性向上にも貢献します。

オムニチャネルの代表例

オムニチャネルは、様々な業界で導入が進められています。ここでは代表的な例をいくつかご紹介します。

アパレル業界におけるオムニチャネル

ユニクロやGUなどのアパレルブランドでは、オムニチャネル戦略を積極的に展開しています。 例えば、オンラインストアで商品の在庫を実店舗で確認し、そのまま店舗に取り置き・受け取りができるサービスや、店舗で試着した商品をオンラインで購入し、自宅へ配送するサービスなどがあります。 また、オンラインとオフラインで共通の会員情報やポイントシステムを導入し、顧客がどのチャネルを利用しても購買履歴や好みに合わせた情報を受け取れるようにしています。

カフェ業界におけるオムニチャネル

スターバックスコーヒーは、オムニチャネル戦略の先駆者の一つとして知られています。 彼らの公式モバイルアプリを通じたモバイルオーダー&ペイは、顧客が事前にオンラインで注文・決済を済ませ、店舗で待たずに商品を受け取れる画期的なサービスです。 これにより、顧客の待ち時間削減と利便性向上を実現しています。 さらに、アプリを通じてパーソナライズされたプロモーションや新商品情報を提供し、顧客の来店を促しています。

家電量販店におけるオムニチャネル

大手家電量販店では、顧客がオンラインストアで商品の詳細情報やレビューを事前に調べ、実店舗で実物を確認・体験してから購入する、あるいはその逆の購買行動をサポートしています。 店舗のタブレット端末からオンラインストアの在庫を確認して注文したり、オンラインで購入した商品を店舗で受け取ったりするサービスも一般的です。 また、オンラインとオフラインの購買履歴を統合し、顧客に合わせた最適な商品提案やアフターサービスを提供しています。

OMO、O2O、オムニチャネルの整理

オンラインとオフラインの連携を語る上で、OMO(Online Merges with Offline)、O2O(Online to Offline)、そしてオムニチャネルという3つの概念は頻繁に登場します。これらは似ているようでいて、それぞれ異なる目的と視点を持つ重要な戦略です。ここでは、それぞれの概念がどのように異なり、また関連し合っているのかを整理し、その本質を理解を深めていきましょう。

OMO、O2O、オムニチャネルの関係性

これらの概念は、オンラインとオフラインの連携における進化の段階として捉えることができます。

- O2Oは、オンラインからオフラインへの「送客」という特定の行動を促す、比較的シンプルな施策レベルの連携です。

- オムニチャネルは、顧客体験を向上させるために、複数のチャネルを統合し、一貫性を持たせる戦略レベルの取り組みです。顧客視点に立ち、チャネル間の連携を重視します。

- OMOは、オムニチャネルの概念をさらに発展させ、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客体験そのものを最適化する究極の融合を目指します。テクノロジーとデータを駆使し、顧客が意識することなく最適なサービスを受けられる環境を構築します。

つまり、O2Oは特定のゴールに向けた戦術の一つであり、オムニチャネルはより広範な顧客体験戦略、そしてOMOはそれら全てを包含し、オンラインとオフラインの区別なく顧客中心の価値提供を目指す、より包括的かつ未来志向の概念であると言えるでしょう。企業がこれらの概念を理解し、自社のビジネスモデルや顧客のニーズに合わせて適切に活用することが、競争優位性を確立する鍵となります。

OMO、O2O、オムニチャネルの目的と視点の違い

これらの概念を理解する上で重要なのは、「誰の視点に立っているか」、そして「何を主な目的としているか」という点です。

O2O(Online to Offline)

O2Oは、「オンラインからオフラインへの送客」を主な目的とします。オンラインでの情報提供やプロモーション(例:Webサイト限定クーポン、SNS広告など)を通じて、実店舗への来店や購買を促す、比較的企業側から顧客への一方通行的なアプローチと言えます。例えば、スマートフォンのアプリで配信されたクーポンを実店舗で利用するといった施策が代表的です。

オムニチャネル

オムニチャネルは、「顧客がどのチャネル(オンラインストア、実店舗、アプリ、SNSなど)を利用しても、一貫した高品質な顧客体験を提供する」ことを目指します。これは、顧客がチャネルを移動しても、その情報(購買履歴、閲覧履歴など)が引き継がれ、シームレスなサービスを受けられるようにする顧客中心のアプローチです。各チャネルが独立しているのではなく、相互に連携し、顧客情報を共有することで、顧客満足度を高めることを重視します。

OMO(Online Merges with Offline)

OMOは、「オンラインとオフラインの境界をなくし、完全に融合させる」という、より進化した概念です。もはやオンラインかオフラインかを意識することなく、顧客にとって最もスムーズで最適な購買体験やサービス提供を実現することに主眼を置きます。顧客の行動データ(オンライン・オフライン問わず)を一元的に管理・分析し、パーソナライズされた体験を提供することで、顧客の潜在的なニーズに応えることを目指します。例えば、実店舗での商品閲覧履歴がオンラインストアのレコメンドに反映されたり、オンラインで購入した商品を店舗で受け取ったり、店舗での試着情報がオンラインでの購入検討に役立ったりするなどが挙げられます。

まとめ

「オフライン」とは、インターネットに接続されていない状態を指す基本的な概念です。オンラインとの違いを理解することで、情報アクセスやコミュニケーション、データの取り扱いに関する特性が明確になります。現代では、オフラインは単独で存在するだけでなく、オンラインと融合することで新たな価値を生み出す「OMO」や、オンラインからオフラインへの誘導を図る「O2O」、顧客体験を向上させる「オムニチャネル」といった戦略の中核を担っています。オフラインを正しく理解し、オンラインと連携させる視点を持つことが、ビジネスや日常生活において不可欠と言えるでしょう。