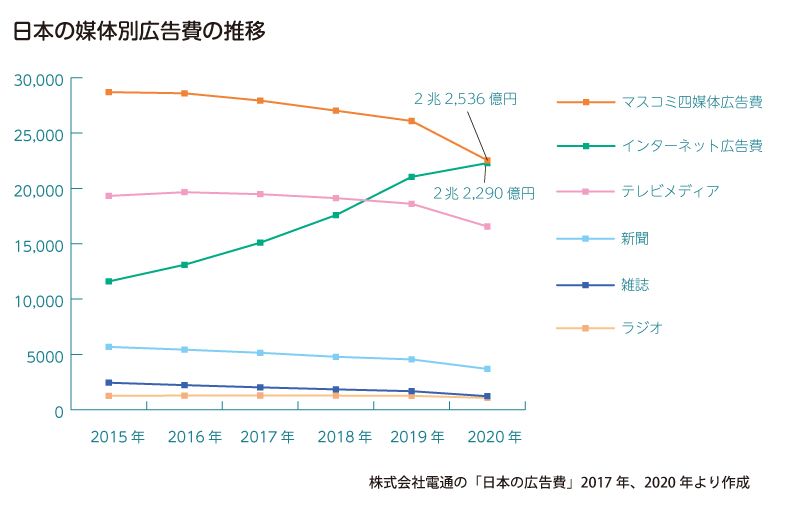

株式会社電通の実施する「日本の広告費」調査によると、2019年度は調査開始以来初めて「インターネット広告費」がテレビメディアの広告費を上回る結果となった。この傾向は2020年度も継続し、日本企業の広告費総額は6兆1,594億円となり、前年度比88.8%と減少した。

従来の「4大媒体広告費」(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ)は2兆2,536億円で前年度比86.4%と大幅に減少し、6年連続の減少となった。一方、インターネット広告費は2兆2,290億円(前年比105.9%)と成長を続けている。

2020年度の調査結果では、コロナ禍による外出自粛の影響で巣ごもり需要が活発化し、インターネット広告費の増加を後押しした。特にデリバリーやネット通販などの販売関連広告が伸長し、ビジネスや社会生活のあらゆる場面でDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速したことも大きな要因となった。

このようなインターネット広告の拡大を支える重要な技術として、トラッキング・テクノロジーが挙げられる。トラッキングとは、ユーザーの行動を自動的に追跡・分析し、情報を取得する技術であり、従来のメディアでは実現できなかった手法である。

インターネット広告によるマーケティングにおいて、トラッキングを最大限に活用することで、マーケティング効果を高め、より効果的な施策を策定するためのPDCAサイクルを回すことが可能となる。特にBtoB分野のWebマーケティングにおいて、トラッキングは不可欠な要素となっている。

一方で、近年ではプライバシー保護の観点から、トラッキングに対する規制や追跡をブロックする動きも出てきている。本稿では、トラッキングの概要やメリット、Cookieを利用したトラッキングの仕組み、その他のトラッキング技術について解説する。さらに、トラッキングで追跡できる仕組みと、それを拒否する方法についてデバイスごとに詳しく説明していく。

関連記事

・DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や手法をわかりやすく解説

・DX化とは?DX(デジタルトランスフォーメーション)の意味やIT化との違いを解説

・マーケティングDXとは?成功のためのポイントと6つの事例を紹介

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

トラッキングの意味とは? その用途とは?

トラッキングは、マーケティング分野において重要な役割を果たす技術です。英語の「Tracking」を直訳すると「追跡」や「追従」「軌跡」という意味になりますが、現代のデジタルマーケティングにおいては、ユーザーのWeb上での行動を追跡し分析することを指します。

この技術は、主に以下の3つの業界で異なる意味合いで使用されています。

・ロジスティクス(物流)業界:荷物の配送状況の追跡や現在地の特定

・IT業界:システム開発時のプログラム動作状況やデータ動向の監視

・マーケティング業界:ユーザーのWeb上での行動追跡と分析

本稿では、マーケティング業界におけるトラッキングに焦点を当てて解説します。特に、インターネット上で自動的にユーザーデータを収集し解析する仕組みについて詳しく見ていきます。

トラッキングの主な用途は、以下の2つに大別できます。

・アクセス情報の取得と解析:

・Webサイト内でのユーザーの閲覧ページの特定

・滞在時間などの情報収集

・ユーザーの志向や興味の推測

・効果的なマーケティング施策の立案

・コンバージョンの計測によるコンテンツの効果測定:

・Web上のコンテンツのクリック数や閲覧時間の計測

・広告配信の効果測定

・売上向上のためのコンテンツ改善

これらの用途を活用することで、企業はより精度の高いマーケティング戦略を立てることが可能になります。トラッキングは、デジタルマーケティングの基盤技術として、今後も重要性を増していくことが予想されます。

トラッキングの3つの意味

英語のトラッキング(Tracking)を日本語に直訳すると「追跡」や「追従」「軌跡」となります。そこから派生して、現在では主に下記の3つの業界でそれぞれ異なる意味合いとして使われることが多くなっています。これらの業界は、ロジスティクス(物流)業界、IT業界、そしてマーケティング業界です。各業界によってトラッキングの意味や用途が異なるため、文脈に応じて適切に解釈することが重要です。トラッキングという言葉は、これらの業界以外でも使用されることがありますが、本稿では主にこの3つの業界における意味に焦点を当てて解説していきます。

ロジスティクス(物流)業界でのトラッキング

ロジスティクスの分野におけるトラッキングとは、荷物を配送する際にその状況を追跡することや現在地の特定といった意味で使われる。最近では宅配業者などが配送状況を利用者にメールで知らせるなどのサービスにも用いられている。この技術により、荷物の発送から配達完了までの過程を正確に把握することが可能となり、物流の効率化や顧客サービスの向上に貢献している。

IT業界でのトラッキング

IT業界でもトラッキングという言葉が使われるが、主にシステム開発時、プログラムの動作状況やデータの動向などについてのログを収集し監視することを意味することが多い。トラッキングはソフトウェアの開発や運用において重要な役割を果たしており、システムの性能や安定性を向上させるために活用されている。例えば、アプリケーションのエラーログを追跡したり、ユーザーの操作履歴を分析したりすることで、問題の早期発見や改善に役立てることができる。

マーケティング業界でのトラッキング

Web広告など、デジタルマーケティングの施策を展開する際に、ユーザーニーズにマッチした情報を効率的に・効果的に訴求するために、ユーザーのWeb上での動きを追跡して分析を行うこと。これは、ユーザーの閲覧履歴、滞在時間、クリック行動などのデータを収集し、それらを活用してターゲティング広告の配信や顧客行動の分析を行うプロセスを指す。マーケティング戦略の最適化や、より個別化されたユーザーエクスペリエンスの提供に役立てられている。

トラッキングの用途

は、マーケティングにおけるトラッキングはどのような用途に活用できるのだろうか。

さまざまな用途が考えられるが、主なものとしては以下に挙げたアクセス情報によるユーザーの傾向性の特定と、効果測定という2つの用途がある。

トラッキングは、Webマーケティング戦略を立案・実行する上で非常に重要な役割を果たしている。これらの用途を活用することで、企業はより効果的なマーケティング施策を展開し、ターゲットとなる顧客層へのアプローチを最適化することができる。さらに、トラッキングによって得られたデータは、ビジネスの意思決定や製品開発にも活用できる貴重な情報源となる。

アクセス情報の取得と解析

トラッキングを用いることで、Webサイト内でユーザーが閲覧したページの特定や、滞在時間などの情報を入手することができる。これらの情報を利用してアクセス解析をすることで、ユーザーの志向や興味などを推測し、的確なマーケティング施策に結びつけることができる。また、ユーザーの行動パターンや好みを分析することで、よりパーソナライズされたコンテンツや商品推奨を提供することも可能となる。このように、トラッキングを活用したアクセス情報の取得と解析は、ユーザー体験の向上や効果的なマーケティング戦略の立案に不可欠な要素となっている。

コンバージョンの計測によるコンテンツの効果測定

トラッキングのもうひとつの重要な用途は、Web上で配信しているコンテンツのクリック数や閲覧時間などのコンバージョンを計測することです。これにより、その配信の効果を正確に測定することが可能となります。トラッキングによって、どの広告がコンバージョンに貢献しているかを把握することで、売上を向上させるためのコンテンツの改善に役立てることができます。例えば、特定の広告がより多くのコンバージョンを生み出していることが分かれば、その広告の要素を他の広告にも取り入れるなど、効果的な最適化を行うことができます。また、コンバージョン率の低い広告を特定し、改善や削除を行うことで、広告予算の効率的な配分にも繋がります。

関連記事:トラッキングって何?インターネット利便性の向上に寄与している手法とは?

トラッキングの代表的な技術Cookieとは?

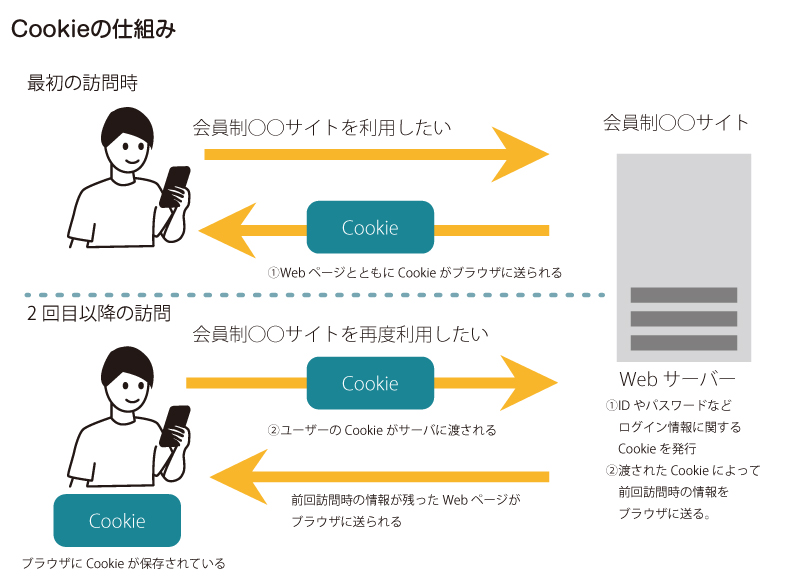

トラッキングを理解する上で、避けて通れないのが「Cookie」という技術です。Cookieは、Webサイトの閲覧者の情報をブラウザに一時的に記録しておくためのファイルのことを指します。簡単に言えば、Cookieは「Webサイトのブラウジングをスムーズに行えるようにしたり、そのユーザーに最適化した広告が表示されるようにする仕組み」だといえます。

この技術は、企業側のニーズだけから生み出されたものではありません。実際、Cookieはそもそもトラッキングのために開発された技術ではありませんでした。Cookieの主な目的は、Webサイトの利用をより便利にし、ユーザー体験を向上させることにあります。

Cookieの登場により、Webサーバーとブラウザーの間で状態を管理することが可能になりました。これによって、ユーザーがWebサイトを訪れる度に、以前の訪問情報や設定を記憶し、よりパーソナライズされた体験を提供できるようになったのです。

Cookieは何のための技術か?

Cookieはサイト閲覧者の情報をブラウザに一時的に記録しておくためのファイルです。簡潔に言えば、「Webサイトのブラウジングをスムーズに行えるようにしたり、そのユーザーに最適化した広告が表示されるようにする仕組み」と言えます。この技術は企業側のニーズだけでなく、ユーザーの利便性向上のために開発されました。

Cookieの起源は、HTTPプロトコルのステートレス性に起因します。HTTPは過去のデータを反映せず、常に同じレスポンスを返す仕組みです。そのため、Cookieが実用化されるまでは、会員制Webサイトのログイン情報などを毎回手動で入力する必要がありました。

この煩雑さを解消するために、Webサーバー側とブラウザー間で状態を管理するプロトコルとしてCookieが開発されました。Cookieにより、サーバーとブラウザーは共通のパッケージで情報を共有し、互いの現在のステータスを把握できるようになりました。

Cookieの仕組みは以下の通りです。

・ユーザーがWebサイトを訪れる

・WebサーバーからブラウザーにCookieが発行される

・Cookieがブラウザーに保存される

・一定期間、Cookieのデータがサーバーとブラウザー間の共通情報として利用される

この技術により、会員IDやパスワードがCookieによるログイン情報としてWebブラウザー上に記録され、サーバー側がこれを受け取ることで、再訪時に会員のステータスが自動的に表示されるようになりました。

現在では、ECサイトのショッピングカート情報やSNSのログイン維持などにCookieが広く活用されており、ユーザーの利便性向上に大きく貢献しています。

一方で、Cookieがユーザーの閲覧履歴や行動履歴の取得にも利用できることが判明し、マーケティング分野での活用が進みました。これにより、「トラッキング=Cookieによるユーザーのインターネット上の行動履歴の追跡」という認識が一般化されていったのです。

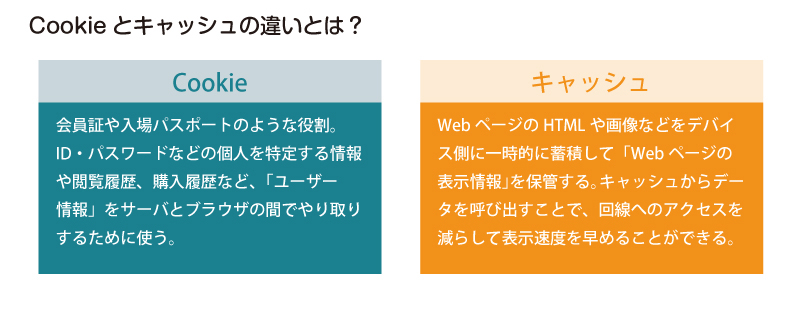

Cookieとキャッシュの違い

ここで、Cookieと混同されやすい「キャッシュ」との違いも確認しておこう。

Cookieもキャッシュも、Webブラウザに一時保存されるデータであるという点では類似した機能に見えるが、両者には明確な違いがある。Cookieは主にIDやパスワードなどのユーザー情報を保持する役割を担う。一方、キャッシュは表示されるページそのもののレイアウトや画像、フォントといったWebページの構成要素を保持する。この点で両者は大きく異なる機能を持っている。

通信回線速度が高速化した現代では想像しづらいが、インターネットの初期段階では、回線速度の遅さゆえに画像の表示に数十秒を要することも珍しくなかった。さらに、キャッシュ技術が存在しなかった時代は、サイトを移動するたびに画像をサーバーから再度読み込む必要があり、同じサイトを再訪問する場合でも同様の時間がかかっていた。この課題を解決したのがキャッシュ技術である。

キャッシュを活用することで、一度訪問したサイトのビジュアル情報をデバイスに保存できるようになった。これにより、再訪時にはデバイス側に保存されたデータを使用してサイトを表示できるため、表示速度を大幅に短縮することが可能となった。

なお、キャッシュ技術の応用範囲はWebサイト表示に限定されない。コンピューティング全般における仮想的なデータ保管場所という広義の概念として、様々な場面で活用されている。例えば、ハードディスク内で頻繁に使用されるデータをキャッシュに保存してアクセス速度を向上させたり、OSの処理速度を高速化するために応用されたりしている。今日では、デバイスの高速動作を実現するための重要な技術として確立されている。

Cookieの種類

Cookieには主に2種類あります。それは「ファーストパーティ(1stParty)Cookie」と「サードパーティ(3rdParty)Cookie」です。これらのCookieは、発行元と用途によって区別されます。

ファーストパーティCookie

ユーザーが直接アクセスしたWebサイトのドメインから発行されるCookieです。例えば、会員制サイトでのログイン情報、閲覧履歴、eコマースサイトでのカート内商品情報などを保持するために使用されます。ファーストパーティCookieは通常、単一のサイト内でのユーザー体験向上に活用されます。

サードパーティCookie

ユーザーが訪れたWebサイト以外の第三者ドメインから発行されるCookieです。主に広告配信や複数サイトを跨いだユーザー行動の追跡に使用されます。例えば、あるサイトを閲覧した後に別のサイトで関連する広告が表示される場合、これはサードパーティCookieの働きによるものです。

サードパーティCookieは、マーケティングデータの収集に有用である一方、プライバシー保護の観点から規制の対象となっています。Apple社のSafariブラウザでは、ITP(Intelligent Tracking Prevention)技術によってサードパーティCookieの制限や無効化が進められており、2020年3月のアップデートでは全てのサードパーティCookieをブロックするようになりました。

Google社も同様の動きを見せており、ChromeブラウザでのサードパーティCookie対応に関する方針を発表しています。これらの動向は、デジタル広告業界に大きな影響を与えると同時に、ユーザープライバシーの保護強化につながると考えられています。

ファーストパーティCookie

ユーザーが訪問したWebサイトのドメインから直接発行されるCookieをファーストパーティCookieという。

例えば、会員制サイトにアクセスした場合、そのサイトがIDやパスワードなどを保存するために発行するログイン情報に関するCookieは、そのサイトのドメインから直接発行されたものなのでファーストパーティCookieである。

その他、訪れたサイトの閲覧履歴や、eコマースや通販サイトの場合はカート内の商品情報などを保持する目的で使用されており、基本的には単一のサイト内でのみ活用されるのがファーストパーティCookieだ。

サードパーティCookie

ユーザーが訪れたWebサイト以外、つまり第三者のドメインから発行されるCookieのことをサードパーティCookieという。

例えば、A社という食品メーカーのWebサイトを閲覧したあとにBという旅行会社のWebサイトというまったく異なるジャンルを訪問しているにも関わらず、そこにA社の食品に関するバナー広告が表示されたような経験は誰にでもあるだろう。これがサードパーティCookieだ。

このように、異なるサイトを訪問したときに以前閲覧したサイトのバナー広告が表示されているような場合、その広告は当該サイトのドメイン以外から配信されていて、ここで発行されるCookieはサードパーティCookieである。

サードパーティCookieはこうした広告配信のほかにも、あるサイトAから別のサイトBに移動した人数を計測するなど、マーケティングに使えるさまざまなトラッキングデータの収集に活用されている。

しかし、サードパーティCookieは複数のサイトを跨いでユーザーのアクセスデータを収集する能力があるため、見方によってはまるで広告に追いかけられているようで不快に感じるという人もいる。

事実、サードパーティCookieはプライバシー保護の観点から規制すべき、といった議論がアメリカから起こっていて、日本でもこれに同調する動きがある。

また、すでにプラットフォームベンダーでは、実際にそのための技術も開発している。

例えばApple社の製品に組み込まれているブラウザーである「Safari」は、ITP(IntelligentTrackingPrevention)と呼ばれる技術によって、徐々にサードパーティCookieの働きを大きく制限あるいは無効化・削除するようにしてきていた。

ITPはすでに複数回アップデートがされていて、アップデートのたびに規制が強化されてきたが、ついに2020年3月に公開されたバージョンのITPでは、例外なくあらゆるサードパーティCookieをブロックするようになっている。

また、GoogleChromeを提供するGoogle社も2020年1月にChromeブラウザーにおけるサードパーティCookieのサポートを廃止すると発表している。同時に新しいトラッキング方法としてプライバシーを保護したうえでデータを扱うことができる技術の1つである「PrivacySandbox」への取り組みが進められていると公表されていることから、トラッキングという手法そのものが否定されているわけではないが、サードパーティCookieを規制しようという動きはプラットフォームベンダーを中心にこれからも進んでいくと考えられるのだ。

関連記事

・Cookieとは?削除するとどうなる?設定を有効にする影響や規制強化の動きまで撤退解説

・Cookieからの脱却を進めるGoogle広告を支える技術とは?

・脱Cookieの中、注目されているUnified ID 2.0とは

Cookie以外のトラッキング技術

ここまでCookieについて解説をしたが、Cookie以外にもトラッキング技術は存在し、組み合わせて用いられる場面も多い。Cookie以外のトラッキングの仕組みについて見ていこう。

ブラウザーフィンガープリント

フィンガープリントとは、「指紋」のことで、ITの世界における「指紋」とは、ユーザーが使用しているデバイスを特定するためのデータや技術のことを指す。

ブラウザーフィンガープリントはブラウザーを通じて得られる情報からハッシュ化することで、ユーザーを特定する技術だ。

ブラウザーフィンガープリントで識別する情報は大きく分けて以下の3種類になる。ただし、実際には組み合わせる技術などによってその内容は異なるので、ここで紹介するのはあくまで代表的な例であることをお断りしておく。

・ブラウザーフィンガープリントで識別できる情報

◇使用しているOS、ブラウザーの設定言語・バージョンなど、そのデバイスで利用しているソフトウェアに関する情報

◇CPUの情報、スピーカーやマイクの数、スクリーンサイズなど、そのデバイスのスペックに関する情報

◇IPアドレスや直前に見ていたページのURLなど、そのデバイスのネットワークに関連する情報

これを見ておわかりの通り、ブラウザーフィンガープリントで識別する情報はデバイス(ブラウザー)に関する情報であり、個人を特定するものではない。

それでもサードパーティーCookieに対する規制が厳しくなった近年では、トラッキングにおけるCookieに代わる代替方法としてフィンガープリントは注目を集めている。

スマートフォンアプリが行うトラッキング

スマートフォンにアプリをインストールする際に、連絡先や位置情報などさまざまな端末情報へのアクセス許可を要求される場合が多い。アクセスを許可された情報をもとに、スマートフォンアプリを介してユーザーを常にトラッキングすることが可能となっている。

広告ID(広告識別子)

モバイル端末を識別するための特定のIDを広告ID(広告識別子)と呼ぶ。

広告IDはプラットフォームごとに生成されており、AppleのiOS端末では「IDFA」と呼ばれる広告IDが使用され、Android端末では「AAID」という広告IDが利用されている。この2種類はアプリ間での共通のIDだが広告配信のためだけに使うことが認められている。

広告IDをトラッキングに活用すれば、端末単位で情報を追跡できるため、ユーザーを細かく設定した広告戦略などを行うことができる。

トラッキングの計測方法

また、トラッキングに利用される計測方法は、「ダイレクト計測」と「リダイレクト計測」の2つに大別されるので、これも押さえておこう。

ダイレクト計測

Webサイトのページ内に設置した計測タグが読み込まれるごとに、1クリックとしてカウントするという計測方法がダイレクト計測だ。

これはGoogleのサービスであるGoogleアナリティクスやAdWordsで採用されている計測方法である。後述するリダイレクト計測と異なり、サーバーを用意する必要がないため、コストを抑えることができることと、外的要因での不具合が少ないことがメリットといえる。

反面、タグを読み込んだ後にカウントがされるためタイムラグが発生する場合があることと、カウントしたいページのすべてに計測タグを設置する必要があるという工数の多さがデメリットだ。

リダイレクト計測

ランディングページに遷移する前にトラッキング用のサーバーを設置し、これを経由した際に、1クリックとしてカウントされる計測手法がリダイレクト計測だ。

タイムラグの少なさがメリットである反面、サーバーを介するのでトラッキング用のサーバーにトラブルが生じると計測不能になる場合があることと、サーバーの設置にコストが発生するというデメリットもある。

これら2つの計測方法はどちらが優れているということではなく、運用するサイトの用途や運用媒体の状況などに応じて選択することが望ましいといえる。

関連記事:マーケティングとは?基礎から重要ポイントまで初心者にも分かりやすく解説

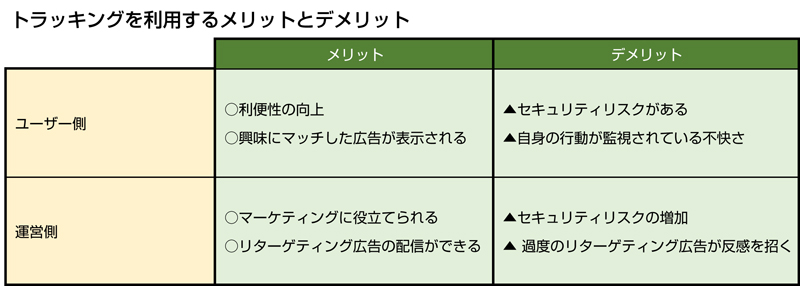

トラッキングを利用するメリット

次に、トラッキングを実施することのメリットについて、ユーザー側と企業側・Webマーケティングの観点からそれぞれ見ておこう。

ユーザー側から見たメリット

トラッキングがもたらすユーザーにとってのメリットは、大きく分けて次の2つだ。

利便性の向上

前述の通り、Webサイトを訪問するたびにログイン情報を最初から入力しなければならないという状況はユーザーにとって面倒でストレスフルだ。ファーストパーティーCookieを用いれば、自動でログインするようにできるためこうしたストレスをなくすことができる。

興味にマッチした広告が表示される

インターネットを閲覧している時に表示される広告が、ユーザー自身の興味や関心を反映していれば有益な情報となることもメリットといえるだろう。頻出すれば煩わしく思うかもしれないが、トラッキング技術により、基本的に「自分の趣味・嗜好にマッチしている広告」が表示されるので、まだ自分の知らなかったより良い製品やサービスに関する情報を得るチャンスであるという側面もあるのだ。

運営側から見たメリット

一方、企業やWebマーケティングを行う運営側から見たメリットは以下の2つだ。

マーケティングに役立てられる

Cookieをはじめとしたトラッキング技術を活用することよって、企業は管理しているサイトに訪問したユーザーがどのようなページを見て、どういった行動を起こしているのかといった詳細な情報を容易に入手することができる。GoogleアナリティクスなどのWebサイトの分析ツールを使ったマーケティングもトラッキング技術によって支えられているのだ。

リターゲティング広告の配信ができる

他のサイトを訪問している自社とマッチ度の高いユーザーへ対して自社の広告配信をすることができるリターゲティング広告はトラッキングによって実現されている。特に、年齢・性別・購買傾向などの細かいセグメント化をもとにしたマーケティングを行っている企業にはトラッキングのメリットが大きいといえる。

トラッキングを利用するデメリット

一方、トラッキングにはデメリットもあるのでこれも押さえておきたい。

メリットと同様にユーザー側と企業やWebマーケティングを行う側からの観点で見ていこう。

ユーザー側から見たデメリット

トラッキングがもたらすユーザーにとってのデメリットは以下の2つだ。

セキュリティリスクがある

会社や組織でパソコンを共有する場合に、Cookieに保存されている情報が自分以外の利用者に盗まれ、これを不正利用される、などといった大きなセキュリティリスクが生じることが考えられる。

自身の行動が監視されている不快さ

トラッキングは便利であるとともに、常に自身の行動データをもとにした広告表示やコンテンツの配信が行われるため、自身の行動が監視されているようで不快になることも考えられる。このため、後述するようにWebブラウザーの設定から追跡をブロックしたり、定期的にCookie情報を削除するなどの対策を施すことが必要となる。

運営側から見たデメリット

トラッキングを行うことによって企業やWebマーケティングを行う側に影響を与えるデメリットは以下の2点だが、どちらもユーザー側のデメリットの裏返しだといえる。

セキュリティリスクの増加

トラッキングを利用している時に気をつけなければならないセキュリティリスクとして、「セッションハイジャック」があげられる。

セッションとはWebサーバーとブラウザー間で交わす一連の通信処理のことだ。セッションハイジャックとはこの通信に関わる識別情報(セッションID)を盗み出し、ユーザーになりすまして不正アクセスを行うサイバー攻撃の総称だ。

セッションIDが盗み出されると、なりすましだけでなく、ユーザーとサーバーのやり取りを推測され、Webサイト内にある住所や氏名、クレジットカード番号などの個人情報が流出する事態にもなりかねない。

過度のリターゲティング広告が反感を招く

サードパーティーCookieを用いたリターゲティング広告は、ディスプレイ広告の中でも反響率が高いため採用している企業は多い。しかしユーザー側から見れば、しつこいと感じたり、監視されていると感じるなど不愉快な思いを抱きかねない手法でもある。インターネット広告の市場が大きくなる一方で、過度な広告表示に辟易しているユーザーも増加している。サードパーティーCookieへの依存は脱却すべき時に来ているようだ。

トラッキングを拒否する設定とは

トラッキング活用のコツ

ユーザー側がトラッキングを活用するコツは、過度なトラッキングを防ぎ、快適さとのバランスを保つということに尽きる。

トラッキングは上手に活用すれば、インターネットユーザーにとっての利便性向上に寄与し、広告主にもマーケティング効果をもたらす。しかし、過剰なトラッキングは個人情報の流出やなりすましなど不正利用の温床にもなりかねない。

ユーザー側でトラッキングを拒否したりコントロールしたりするには次のような方法がある。

トラッキングを拒否する設定

トラッキングを拒否する設定についてデバイスごとに解説しよう。

端末ごとにプライバシー設定を行う

PCやスマホなど使用している端末やブラウザーで、それぞれプライバシーに関する設定ができるようになっているため、トラッキング拒否をオンにすることで、トラッキングをコントロールすることができる。

ツールの導入

現在は広告をブロックするツールも数多くある。そうしたツールの中には、広告の非表示機能とともにトラッキングをブロックする機能を持つものもあるのでこれを活用するのもトラッキング拒否には有用だ。

ただし、トラッキングのコントロールには有効な手段であるが、数が多いため信頼できるツールを厳選する必要があるので注意したい。

関連記事:広告ブロックの解説と最新のおすすめのコンテンツブロッカーを解説

以上、トラッキングについて解説してきたが、企業がトラッキングによって取得したデータをマーケティングで十分に活用するには、事前に目的をしっかりと明確化にしておくことが重要となる。例えば「コンバージョンしたユーザーの流入経路を調べるため」という設定などが考えられる。

一方ユーザー側ではトラッキングの持つ快適さ、便利さを失うことなく、プライバシーを守りセキュリティーを向上させる設定方法を理解することで、トラッキングを上手にコントロールすることができるようになるだろう。

まとめ

・インターネット広告費が4大媒体の広告費を超えた現在にあっては、Webマーケティングでは、トラッキングを積極的に活用し、ユーザーの行動を正確に把握して施策や広告改善につなげることがますます重要となっている。特にBtoB分野におけるWebマーケティングを展開するにはトラッキングは不可欠な要素だといえる。

・トラッキングを活用することにより、ユーザー側には情報入力の自動化・簡略化によるストレスの低減や、自分の趣味・嗜好にマッチしている広告が表示されるので、自分の知らなかったより良い製品やサービスに関する情報を得るチャンスが得られるなどのメリットがある。一方で、ユーザー側、企業側ともにセキュリティリスクが高まり、個人情報流出の可能性があるというデメリットも存在する。

・メリットもデメリットもあるトラッキングだが、そのバランスをどう取るかは企業側ではマーケティング施策の柱としてしっかりと策定しておくべきだ。ただし、ユーザー側もその役割と仕組みを理解し、適切に対処する必要がある。常にプライバシーやアプリの権限許可に関する設定を見直すなどの対処をしながらトラッキングを上手に活用することが、インターネットをより快適に、より安全に利用することにつながるに違いない。