マーケターの皆さんにとってプレゼンテーションは日々の業務において、社内での企画承認、チームへの情報共有など、多岐にわたる重要な役割を担います。営業部門に近い方であれば顧客への提案書類を作ることもあるでしょう。しかし、「伝わるプレゼン資料」の作成は、多くのビジネスパーソンが共通して抱える課題の一つではないでしょうか。

時間をかけて丁寧に作ったにもかかわらず、聴衆の反応が薄かったり、期待する成果に繋がらなかったりすると、大きな徒労感に苛まれるものです。この記事では、メッセージが確実に伝わるプレゼン資料を作成するための具体的な5つのステップを、プロの視点から徹底的に解説していきます。

関連資料:【プレゼン用テンプレート】資料の説得力UP!デザイン不要の「ビジネス図解」10選

【プレゼン用テンプレート】資料の説得力UP!デザイン不要の「ビジネス図解」10選

プレゼンテーション用のスライド作成に何時間もかかっていませんか? 今回は企画提案の実務や、BtoBマーケティングで配布するホワイトペーパーなどにもすぐ使える、「ビジネス図解テンプレ…

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ステップ1:プレゼンの目的とターゲットを明確にする

優れたプレゼン資料を作成するための最初の、そして最も重要なステップは、プレゼンの目的とターゲットを明確にすることです。この基盤が曖昧なままだと、資料の内容がブレたり、聴衆に響かない一方的なメッセージになってしまったりする可能性があります。成果を出すためには、この初期段階で徹底的に思考を巡らせることが、その後の資料作成の効率とプレゼンの成功を大きく左右します。

目的設定:誰に何を伝えたいか

プレゼンの目的とは、単に情報を伝えることではありません。最終的に聴衆にどのような行動をとってほしいのか、そのゴールを具体的に設定することです。目的が明確であればあるほど、資料の構成やメッセージが研ぎ澄まされ、聴衆の行動喚起につながりやすくなります。

以下に、目的設定の際に考慮すべきポイントと具体例を示します。

- 最終的なゴールを明確にする: プレゼンを通じて聴衆に何を実現してほしいのか、具体的な行動を定義します。例えば、「新サービスの導入を承認してもらう」「広告キャンペーンへの予算獲得」「リード獲得のための施策に賛同してもらう」などです。

- 「なぜ今、このプレゼンをするのか」を言語化する: プレゼンの背景にある課題や機会を明確にし、その解決策として今回の提案があることを示します。

- 聴衆の「理解」「納得」「行動」を意識する: 聴衆が内容を理解し、共感・納得した上で、最終的な行動へと移れるよう、段階的なゴールを設定します。

目的設定の具体例(マーケター向け)

| プレゼンの種類 | 具体的な目的(ゴール) | 期待する聴衆の行動 |

|---|---|---|

| 新規事業・サービス提案 | 新サービスの市場性、収益性を理解させ、開発・導入の承認を得る | 開発部門や経営層が新サービス開発プロジェクトを承認する |

| 広告キャンペーン提案 | キャンペーン戦略の有効性を伝え、予算の承認を得る | 経営層や関係部署がキャンペーン予算を承認し、実施を決定する |

| 市場分析・戦略報告 | 市場の現状と今後の戦略を共有し、部門間の連携強化と共通認識の醸成を図る | 関係部署が共有された戦略に基づき、自部門の計画に反映させる |

| 営業プレゼン | 自社製品・サービスの優位性を伝え、導入・契約を獲得する | 見込み顧客が製品・サービスの導入を決定する |

ターゲット分析:聴衆の事前知識と関心

プレゼンは「贈り物(プレゼント)」であるという考え方があります。聴衆が「もらってうれしい」と感じるプレゼントを用意するためには、相手のことを深く理解することが不可欠です。 誰にプレゼンするのか、その聴衆の特性を徹底的に分析することで、彼らの心に響くメッセージや資料を構築できます。

- 聴衆の属性を把握する: 役職、所属部署、業界経験、年齢層など、基本的なデモグラフィック(人口動態変数)情報を把握します。例えば、経営層へのプレゼンと現場担当者へのプレゼンでは、話すべき内容の粒度や視点が異なります。

- 聴衆が抱える課題やニーズを特定する: 彼らが今、何に困っていて、何を解決したいと考えているのかを深く掘り下げます。プレゼンがその課題解決にどう貢献できるのかを示すことで、強い関心を引き出せます。

- 事前知識レベルと関心度を測る: 聴衆がプレゼンのテーマについてどの程度の知識を持っているのか、またどのくらい関心があるのかを把握します。専門用語の多用は避け、聴衆の理解度に合わせて言葉を選び、必要に応じて解説を加えることが重要です。

- プレゼンに対する期待値を理解する: 聴衆がこのプレゼンから何を得たいと思っているのか、どのような情報を求めているのかを事前に把握することで、期待に応える内容を提供できます。

- 意思決定者を明確にする: 複数の関係者がいる場合、最終的な決裁権を持つキーパーソンは誰かを見極め、その人物に最も響くメッセージを重点的に届けます。

関連記事:商談を成功に導く鍵は【決裁権】キーパーソンを見極め、勝率を劇的に上げる戦略

ターゲット分析のチェックリスト(マーケター向け)

プレゼン資料作成前に、以下の項目を自問自答し、聴衆像を具体化しましょう。

| 質問項目 | マーケター視点での考慮事項 |

|---|---|

| 聴衆の役職・立場は? | 経営層、部門長、現場担当者、クライアントの担当者など、意思決定レベルや責任範囲を考慮する。 |

| 聴衆の専門知識レベルは? | マーケティングの専門用語は通じるか?業界特有の知識は必要か? |

| 聴衆が最も関心のあることは? | 売上向上、コスト削減、ブランドイメージ向上、競合優位性など、彼らのKPIや目標に合致するか。 |

| 聴衆が抱える課題は? | 現在直面しているビジネス上の問題点や、解決したいニーズを把握する。 |

| このプレゼンで何を解決できるか? | 提示する解決策が、聴衆の課題にどのように貢献できるかを明確にする。 |

| 聴衆にどのような感情を抱かせたいか? | 期待感、安心感、危機感、共感など、感情に訴えかける要素を検討する。 |

ステップ2:聴衆を引き込む構成の設計術

聴衆を惹きつけ、行動を促すプレゼン資料を作成するためには、単なる情報の羅列ではなく、戦略的な構成設計が不可欠です。この章では、ターゲットの心を掴み、記憶に残るプレゼンを実現するための構成術を詳しく解説します。

目的設定:誰に何を伝えたいか

プレゼン資料作成の第一歩は、「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままでは、どれだけ美しいデザインの資料を作成しても、聴衆の心には響きません。例えば、新規事業の提案であれば、「経営陣に新規事業開発のメリットを理解してもらい、事業開発の許可を得る」といった具体的なゴールを設定します。この明確な目的が、その後の資料の構成やメッセージの方向性を決定づける羅針盤となります。

ターゲット分析:聴衆の事前知識と関心

目的が定まったら、次に聴衆の徹底的な分析を行います。聴衆の「事前知識」「関心」「抱えている課題」「求めている情報」を深く理解することが、響くプレゼン資料を作る上で極めて重要です。例えば、社内向けの報告会と、クライアントへの営業プレゼンでは、聴衆の背景が全く異なります。マーケターであれば、ターゲット顧客のペルソナ分析を行うように、プレゼンの聴衆に対しても同様の深い洞察が必要です。これにより、専門用語のレベル調整や、共感を呼ぶ具体的な事例の選定が可能となり、聴衆が「これは自分ごとだ」と感じるような、パーソナライズされたメッセージを届けられるようになります。

関連記事:【無料】売れる商品・サービス作りに欠かせない「ペルソナ・テンプレート」で顧客理解を深めよう

ストーリーテリングで心を掴むプレゼン構成

聴衆の心を動かし、記憶に深く刻むためには、ストーリーテリングの活用が非常に効果的です。単なる事実の羅列よりも、物語を通して情報を伝えることで、聴衆は感情的なつながりを感じ、メッセージが記憶に残りやすくなります。特にマーケティング分野では、商品やサービスが顧客の人生をどのように変えるのかを物語として語ることで、売上が向上するというデータもあります。

効果的なストーリーは、一般的に以下の要素で構成されます。

- 導入(発端):聴衆の興味を引きつけるインパクトのある問いかけや、驚きの事実、感動的なエピソードから始めます。

- 展開:問題提起や課題、主人公(または企業)が直面する困難や挫折を描写し、共感を呼びます。

- クライマックス:解決策や成功への転換点を示し、聴衆の期待感を高めます。

- 解決(行動喚起):問題が解決された後の明るい未来や、聴衆に促したい具体的な行動を提示します。

また、人の心を動かす「なぜ(Why)→どうやって(How)→何を(What)」の順で伝えるゴールデンサークル理論を意識することで、より共感を得やすい構成を構築できます。

関連記事:5W1Hとは?意味や正しい順番、ビジネスでの使い方を解説

論理的な流れを作るプレゼン資料の構成要素

プレゼン資料は、聴衆がスムーズに理解できるよう、論理的かつ一貫性のある流れで構成されるべきです。基本的には「序論(導入)」「本論」「結論」の三段構成がオーソドックスであり、それぞれのパートで果たすべき役割があります。

以下に、ビジネスシーンでよく用いられるプレゼン資料の構成要素と、目的別のフレームワークを示します。

| 構成要素 | 目的 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 序論(導入) | 聴衆の関心を引き、プレゼンのテーマと目的を提示する | 掴み、テーマ、目的、アジェンダ(目次)、ゴール |

| 本論(ボディ) | 伝えたい主要なメッセージを、具体的なデータや事例を用いて展開する | 現状分析、課題提起、解決策、具体的な提案、期待される効果、競合比較、根拠データ |

| 結論(クロージング) | 主要メッセージを再強調し、聴衆に具体的な行動を促す | まとめ、行動喚起、質疑応答への誘導 |

さらに、プレゼンの目的やシーンに応じて、以下のようなフレームワークを活用することで、より効果的な構成を実現できます。

| フレームワーク | 概要 | 活用シーン |

|---|---|---|

| SDS法 | Summary(要点)→Details(詳細)→Summary(要点)の順で、最初に全体像を提示し、詳細を説明した後に再度要点をまとめる。 | 短時間での報告、セミナー、聴衆の事前知識が少ない場合 |

| PREP法 | Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)の順で、結論から先に伝え、その根拠と具体例を提示し、再度結論で締めくくる。 | 説得を伴う提案、論理的な主張をしたい場合 |

| DESC法 | Describe(描写)→Express(表現)→Suggest(提案)→Choose(選択)の順で、客観的な状況、主観的な気持ち、具体的な提案、そして選択肢を提示する。 | 相手に頼みごとをする、言いにくいことを伝えるなど、相手の気持ちを尊重しつつ主張したい場合 |

| AIDMAの法則 | Attention(注目)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)の順で、顧客の購買プロセスに沿って構成する。 | 商品やサービスの販売促進、マーケティング戦略の提案 |

これらのフレームワークを適切に使い分けることで、聴衆の理解度を深め、行動変容を促すプレゼン資料を作成できます。また、1枚のスライドには1つのメッセージを徹底する「ワンスライド・ワンメッセージ」の原則を守ることで、情報過多を防ぎ、聴衆の理解を助けます。

プレゼン資料の構成案作成テクニック

効果的なプレゼン資料の構成案を作成するためには、いきなりスライド作成に取り掛かるのではなく、まず全体のストーリーラインを固めることが重要です。

以下のテクニックを活用し、効率的かつ論理的な構成案を作成しましょう。

- 全体像の可視化:紙やテキストエディタ、マインドマップツールなどを用いて、伝えたい内容を箇条書きで書き出し、プレゼン全体の流れを俯瞰します。これにより、内容の抜け漏れや重複を防ぎ、論理的な整合性を確認できます。

- 結論からの逆算:プレゼンの最終的なゴールや聴衆に期待する行動から逆算し、そこに至るまでに必要な情報を配置していくと、一貫性のある構成が生まれます。

- 目次の作成:プレゼン資料の冒頭に目次(アジェンダ)を設けることで、聴衆はプレゼンの全体像や、現在どの位置にいるのかを把握しやすくなります。これにより、聴衆の集中力を維持し、理解度を高めることができます。

- 「Zの法則」を意識したスライド構成:横書きの情報を読む際、人の視線は「Z」の字のように動くと言われています。各スライドのメッセージや図、テキストを配置する際に、この視線の流れを意識することで、より自然で分かりやすい情報伝達が可能です。

- 重要なメッセージの早期提示:特に営業プレゼンなどでは、冒頭30秒で「何をするサービスか」という最も重要な価値を明確に伝えることが、成約率を高める上で極めて重要です。理念や背景説明は、聴衆が興味を持った後に深掘りするよう構成しましょう。

ステップ3:視覚的に魅力的なデザインの原則

プレゼン資料は、単なる情報の羅列ではありません。視覚的な魅力と分かりやすさが、聴衆の理解度と記憶定着率を大きく左右します。 この章では、視覚的に訴えかけるデザインの基本原則から、フォントや色の選び方、複雑なデータを効果的に見せるインフォグラフィックの活用術までを詳しく解説していきます。

伝わるプレゼン資料のデザイン基本ルール

優れたプレゼン資料は、洗練されたデザインによって、伝えたいメッセージをより強力に、そしてスムーズに聴衆に届けます。ここでは、どんな資料にも共通して適用できるデザインの基本原則をご紹介します。

- シンプルさの追求: 一枚のスライドに多くの情報を詰め込みすぎないことが重要です。「ワンスライド・ワンメッセージ」を意識し、余白を効果的に活用して視線の流れをコントロールしましょう。

- 一貫性のあるデザイン: フォント、色、レイアウト、図版のスタイルなど、資料全体で一貫性を持たせることで、プロフェッショナルな印象を与え、聴衆の集中を途切れさせません。ブランドガイドラインがある場合は、それに従うことが不可欠です。

- 視覚的階層の構築: 重要な情報ほど大きく、目立つように配置することで、聴衆は何が重要かを瞬時に理解できます。見出し、本文、注釈など、情報の優先順位に応じて視覚的な差をつけましょう。

- コントラストの活用: 文字と背景のコントラストを明確にすることで、可読性が向上します。また、重要な要素を際立たせるためにも、色や大きさ、形状のコントラストを意識的に使いましょう。

これらの基本ルールを意識することで、聴衆がストレスなく情報を吸収できる、高品質なプレゼン資料を作成できるようになります。

フォントと色の選び方で印象を操作する

フォントと色は、プレゼン資料の印象を大きく左右する強力な要素です。戦略的に選択することで、メッセージのトーンを強化し、聴衆に与えたい感情を効果的に引き出すことができます。

フォントの選び方と効果

フォントにはそれぞれ個性があり、資料の雰囲気や信頼性に影響を与えます。ターゲットやプレゼンの目的に合わせて最適なフォントを選びましょう。

| フォントの種類 | 特徴 | 適した用途・印象 |

|---|---|---|

| 明朝体(例:游明朝、ヒラギノ明朝) | 縦線が太く横線が細い、伝統的な書体。 | 信頼感、高級感、伝統的、フォーマルな印象を与え、企業の報告書や公式発表に適しています。 |

| ゴシック体(例:游ゴシック、ヒラギノ角ゴ) | 線の太さが均一で視認性が高い。 | モダン、力強い、親しみやすい印象を与え、Webサイトやプレゼン資料の本文、見出しなど幅広い用途で使われます。特にデジタル環境での可読性に優れています。 |

| 手書き風フォント(例:HGS教科書体、UDデジタル教科書体) | 手書きのような温かみのある書体。 | 親近感、柔らかさ、クリエイティブな印象を与え、カジュアルなプレゼンや特定のテーマ(教育、アートなど)に適しています。ただし、多用は避け、アクセントとして使うのが効果的です。 |

本文には可読性の高いゴシック体を、見出しには資料のトーンに合わせたフォントを選ぶのが一般的です。フォントの種類は多くても2~3種類に絞り、サイズや太さで階層を表現しましょう。

関連記事:英語のフリーフォント25選!おしゃれな筆記体の種類やルール

色の選び方と心理的効果

色は聴衆の感情に直接訴えかけ、メッセージの理解を深める役割を果たします。ブランドカラーを基調としつつ、効果的な配色を心がけましょう。

- ブランドカラーの活用: 企業や製品のブランドカラーを資料全体に一貫して使用することで、ブランディングを強化し、信頼性を高めます。

- アクセントカラーの導入: 重要なポイントやCTA(Call To Action)には、ブランドカラーとは異なる目立つ色(アクセントカラー)を使用し、視線を引きつけましょう。

- 色の心理効果を理解する: 例えば、青は信頼や安定、先進性、赤は情熱や緊急性、緑は成長や安心、オレンジは親密性や懐かしさ、などの心理的効果があります。伝えたいメッセージに合わせて色を使い分けましょう。

- コントラストとアクセシビリティ: 文字と背景色のコントラストを十分に確保し、色覚多様性を持つ方にも情報が伝わるように配慮することが重要です。Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)などのガイドラインを参考にすると良いでしょう 。

配色に迷った際は、Adobe Color (旧Kuler)などのツールを活用すると、調和の取れたカラーパレットを簡単に作成できます 。

関連記事

・感覚マーケティングのチカラ:上智大学 外川准教授が語る消費行動への影響力

・カラーパレットとは?Webデザインにも役立つ人気ツールを紹介

インフォグラフィックで複雑なデータを分かりやすくする

複雑なデータや統計情報を羅列するだけでは、聴衆はすぐに飽きてしまい、メッセージが伝わりにくくなります。そこで有効なのが、情報を視覚的に表現するインフォグラフィックです。

インフォグラフィックの重要性

インフォグラフィックは、テキストだけでは伝わりにくい情報を、グラフ、チャート、アイコン、イラストなどを組み合わせて直感的に理解できるようにする手法です。これにより、聴衆は情報を素早く把握し、記憶に残りやすくなります。特にマーケティングの分野では、市場データや顧客行動の分析結果などを効果的に伝えるために不可欠です。

効果的なインフォグラフィック作成のポイント

- 明確なメッセージ: インフォグラフィックで何を伝えたいのか、中心となるメッセージを一つに絞りましょう。

- データの正確性: 使用するデータは常に正確で最新のものであることを確認し、出典を明記することも検討しましょう。

- シンプルさと視認性: 情報を詰め込みすぎず、シンプルなデザインを心がけましょう。色使いやフォントも、見やすさを最優先します。

- 適切なグラフの選択: データの種類に応じて、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図などを適切に使い分けましょう。例えば、時系列の変化を示すなら折れ線グラフ、構成比を示すなら円グラフが適しています。

- アイコンやイラストの活用: 視覚的な要素を取り入れることで、情報の理解を助け、資料全体の魅力を高めます。

CanvaやPowerPointなどのプレゼンツールには、インフォグラフィック作成に役立つテンプレートや機能が豊富に用意されています。これらを活用することで、専門的なデザインスキルがなくても、プロフェッショナルなインフォグラフィックを作成することが可能です。

関連記事:インフォグラフィックとは?作り方と作成する上でのコツを解説!

ステップ4:プロが実践する資料作成ツールとテクニック

マーケターにとって、プレゼン資料は戦略や成果を伝えるための重要な武器です。多忙な業務の中で効率的かつ高品質な資料を作成するためには、適切なツールの選定と効果的な活用が不可欠です。ここでは、主要なプレゼン資料作成ツールと、近年注目されるAIツール、そして資料作成を劇的に効率化するテクニックをご紹介します。

PowerPointでのプレゼン資料の作り方

Microsoft PowerPoint(パワーポイント)は、長年にわたりビジネスシーンで活用されてきたプレゼンテーション作成ソフトウェアの代名詞です。豊富な機能と高いカスタマイズ性が特徴で、複雑なデータや詳細な情報を盛り込んだ資料作成に適しています。図形やグラフの高度な編集機能、アニメーション設定に加え、Microsoft 365連携による共同編集も可能です。

<PowerPointのプレゼン作成手順>

-

アプリを起動し、「新規」から自社の「ブランドテンプレート」または「空白のプレゼンテーション」を選択する

-

「表示」タブの「スライドマスター」で全体のフォントやロゴ配置を固定し、デザインの土台を整える

-

「挿入」タブから「SmartArt」や「グラフ」を選択し、市場データやSWOT分析などを視覚化して配置する

-

完成後は「共有」ボタンをクリックし、OneDrive経由でチームメンバーにリンクを送り共同編集を行う

なお、当社がリリースしたアンケート資料【2025年9月調査】人事(育成・採用・労務・戦略)担当者の業務計画アンケートレポート全52ページはパワーポイントを使用して作成しました。

関連資料:SWOT分析とは?やり方や分析例を図とテンプレート付きで簡単に

Canvaでのプレゼン資料の作り方

Canva(キャンバ)は、デザインの専門知識がなくてもプロフェッショナルな資料を短時間で作成できるオンラインデザインツールとして、マーケターを中心に急速に普及しています。ドラッグ&ドロップの直感的な操作と、多種多様なテンプレートが特徴で、デザイン工数を大幅に削減できます。

無料プランと有料プラン(Canva Pro)の違い

マーケティング業務で本格的に利用する場合、以下の違いから「Canva Pro(有料)」が推奨されます。

-

素材の数: 無料版は一部の素材に制限がありますが、Pro版は1億点以上のプレミアム写真、動画、オーディオが使い放題になります。

-

ブランドキット(重要): Pro版では企業のロゴ、規定カラー、指定フォントを登録し、ワンクリックでデザインに適用できるため、ブランドの一貫性を保ちやすくなります。

-

機能制限: 背景透過機能(ワンクリックで画像の背景を消す)や、マジックリサイズ(一つのデザインをSNS用や資料用にサイズ変更する)機能はPro版限定です。

<Canvaのプレゼン作成手順>

-

ホーム画面の検索窓で「プレゼンテーション」を選択し、目的に合ったテンプレートをクリックする

-

左側のメニューから「ブランドキット」を開き、自社のロゴ・カラー・フォントを一括適用する

-

「素材」タブから写真やアイコンをドラッグ&ドロップで配置し、「マジック生成(AI)」で文章や画像を補正する

-

画面右上の「共有」をクリックし、「プレゼンテーション」として表示するか、PowerPoint形式やPDFでダウンロードする

なお、当社がリリースしたホワイトペーパー資料の人事の年間スケジュールがわかる!人事カレンダー2026年版や、【チェックリスト&運用リストつき】画像SEO完全ガイド資料はCanvaを使用して作成しました。

関連記事:Canva(キャンバ)とは?初心者にも分かりやすく基本を解説

Keynoteでのプレゼン資料の作り方

Appleが提供するKeynote(キーノート)は、MacやiPad、iPhoneユーザーに人気のプレゼンテーションソフトウェアです。その最大の魅力は、洗練されたデザイン性と直感的な操作性、そして美しいアニメーション表現にあります。製品発表やブランドプレゼンテーションなど、視覚的なインパクトを重視する場面で特に強みを発揮します。

<Keynoteのプレゼン作成手順>

-

「テーマセレクタ」から洗練されたデザインテーマを選択し、スライドサイズを決定する

-

ツールバーの「メディア」や「図形」から直感的にオブジェクトを配置し、美しいレイアウトを作成する

-

オブジェクトを選択して「アニメーション」タブを開き、「マジックムーブ」などのエフェクトを追加して動きをつける

-

「再生」ボタンでプレビューを確認し、iPhoneやiPadをリモコンとして連携させながらリハーサルを行う

Googleスライドでのプレゼン資料の作り方

Googleスライドは、Googleが提供するクラウドベースのプレゼンテーション作成ツールです。最大の強みは、リアルタイムでの共同編集機能と、Google Workspaceとのシームレスな連携にあります。インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、バージョン管理やコメント機能も充実しているため、チームでの協業に最適です。

<Googleスライドのプレゼン作成手順>

-

Googleドライブの「+新規」から「Googleスライド」を選択、またはブラウザに「slides.new」と入力して新規作成する

-

右側のパネルからテーマを選択するか、「ファイル」>「スライドをインポート」で過去のPowerPoint資料を読み込む

-

右上の大きな「共有」ボタンをクリックし、チームメンバーのメールアドレスを入力して編集権限を付与する

-

Geminiアイコン(または「データ探索」)をクリックし、スライドの構成案やレイアウトの提案を受けて内容をブラッシュアップする

Gemini「Canvas」でのプレゼン資料の作り方

Googleが開発した生成AIであるGeminiの「Canvas」は、チャット画面とは別のウィンドウ(ワークスペース)を開き、文章やコード、そしてスライド構成やビジュアル資料を試行錯誤しながら作成できる機能です。特に最新のアップデートでは、スライド形式での出力やGoogleスライドへのエクスポート連携が強化されています。

マーケターがGeminiをプレゼン資料作成に活用する具体的な方法は以下の通りです。

-

Geminiの入力欄の左端にある「+」ボタン(またはツールメニュー)をクリックし、メニューから「Canvas」を選択する

-

「〇〇についてのプレゼン資料を作成して」「〇〇向けのピッチ資料のスライド構成とデザインを作って」などとプロンプトを入力する

-

画面右側にCanvas(編集画面)が開き、生成されたスライドのドラフトが表示される。部分的にAIに修正指示を出すこともできる

-

内容が固まったら、画面上部(またはメニュー)にある「共有」や「エクスポート」ボタンから「Googleスライドにエクスポート」を選択し、編集可能なスライドデータとしてGoogleスライドに保存される

Gensparkでのプレゼン資料の作り方

Genspark(ジェンスパーク)は、2024年に登場した生成AIプラットフォームで、「AI スライド」機能により、トピックを入力するだけでスライド全体を自動生成する機能を持ち、リサーチから資料化までのワークフローを大幅に簡略化するポテンシャルを持っています。トピックを入力するだけでスライド全体を自動生成する機能を持ち、リサーチから資料化までのワークフローを大幅に簡略化するポテンシャルを持っています。

<Gensparkのプレゼン作成手順>

- 「+New」をクリックし、エージェントのメニューから「AIスライド」を選択する

- テキストエリアにプレゼンテーションのトピックや要件を記入しエンター

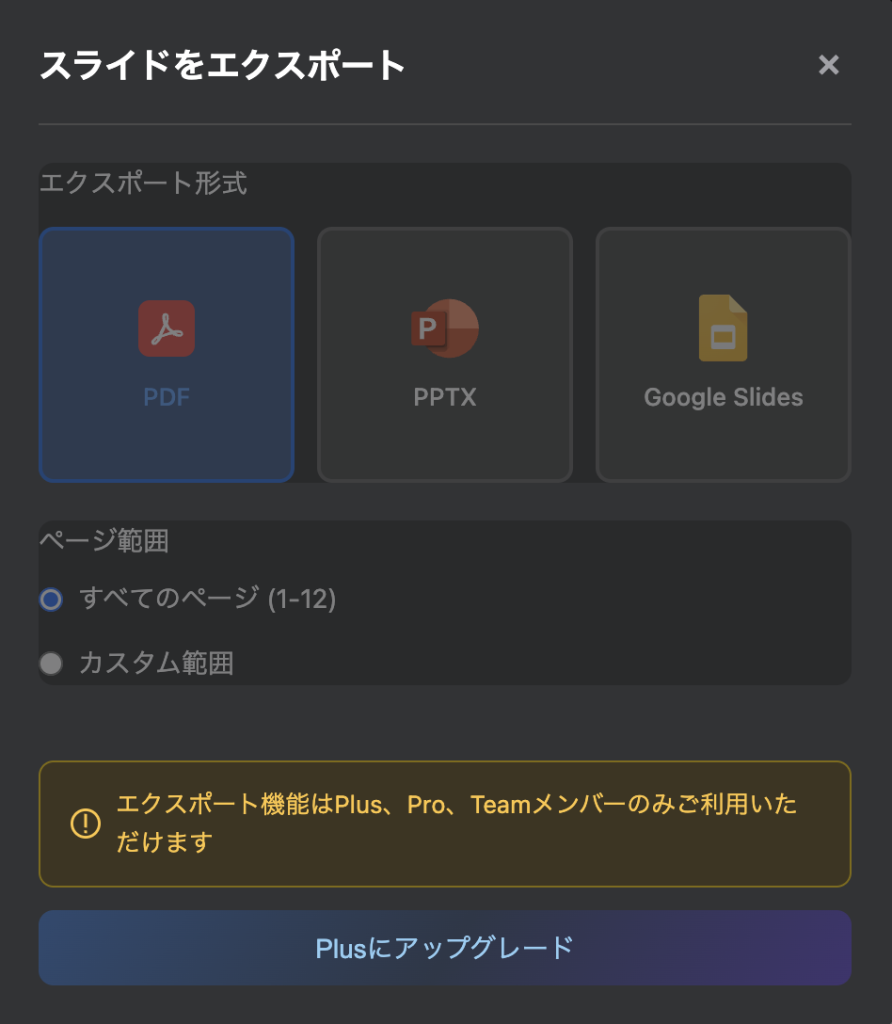

- プレゼン画面の上部に表示された「表示とエクスポート」をクリック→「エクスポート」を選択しファイル形式を選ぶ(エクスポート機能がPlusプラン以上のユーザーのみ利用可能)

なお、当社がリリースした【チェックリスト&運用リストつき】画像SEO完全ガイド資料のベース作成はGensparkを使用し、成形や編集にはCanvaを使用しました。

効率的な資料作成のコツと時短テクニック

ツールを使いこなすだけでなく、資料作成のプロセス全体を最適化することで、マーケターはより効率的に高品質なプレゼン資料を作成できます。ここでは、プロが実践する時短テクニックをご紹介します。

目的と構成の明確化を最優先する

資料作成に時間がかかる最大の原因は、「何を伝えたいのか」が不明確なまま作業を始めることです。まず、プレゼンの目的とターゲットを明確にし、全体の構成案(アウトライン)を最初に作り込みましょう。これにより、内容の抜け漏れを防ぎ、論理的で一貫性のある資料を作成できます。

| 効率化のポイント | 具体的なアクション |

|---|---|

| 1スライド1メッセージ | 1枚のスライドには1つの主要なメッセージのみを盛り込み、情報を詰め込みすぎないようにする。 |

| 構成案の作成 | スライド作成に取り掛かる前に、大枠として「問題提起」「解決策の提示」「結果と成果」の3つの柱を意識した目次を作成する。 |

デザインルールを確立し、作業を標準化する

デザインにこだわりすぎることも、資料作成に時間を要する一因です。あらかじめデザインのルールを定め、テンプレートを最大限に活用することで、見た目の調整にかかる時間を大幅に短縮できます。

| デザイン標準化のコツ | 具体的なアクション |

|---|---|

| フォントと配色の統一 | 読みやすいフォントを選び、サイズや色を統一する。配色はメインカラーとサブカラーの2色を基本とし、強調色を含めても4色以内にする。 |

| 余白と配置の意識 | スライド全体で余白を十分に確保し、文字や図の配置を揃えることで、視覚的に整理された資料にする。 |

| テンプレートの活用 | 自社やプロジェクトで頻繁に使用するスライド(表紙、目次、データスライドなど)をテンプレート化し、再利用する。 |

AIツールを積極的に活用する

GeminiやNotebookLM、GensparkといったAIツールは、資料作成の様々な工程で強力なアシストを提供します。これらのツールを戦略的に導入することで、情報収集、構成作成、テキスト生成、デザイン補助といった作業を効率化し、本来の戦略立案やクリエイティブな思考に時間を集中させることができます。

| AI活用のメリット | 期待できる効果 |

|---|---|

| 時間短縮 | スライドの自動生成やコンテンツ要約により、資料作成にかかる時間を大幅に短縮。 |

| プロフェッショナルなデザイン | AIがデザインやレイアウトを提案・自動調整し、高品質な資料を実現。 |

| 効率化 | 情報整理、構成案作成、テキスト生成など、各工程を効率化し、思考に集中できる時間を創出。 |

ただし、AIツールはあくまで補助的な役割であり、完全にユーザーの意図を反映しない場合や、手動での調整が必要な場合がある点には留意しましょう。AIに頼りすぎることで自身のスキルアップが阻害されないよう、バランスの取れた活用が重要です。

ステップ5:最高のプレゼンにするための準備と改善

プレゼン資料が完成したら、いよいよ本番に向けた準備です。どれだけ優れた資料を作成しても、伝え方が不十分ではその価値は半減してしまいます。特に企業のマーケターや広告担当者にとって、プレゼンは商談成立やプロジェクト推進に直結する重要な局面です。

効果的な練習とリハーサルは、自信を持って本番に臨み、聴衆に最高の体験を提供するために不可欠です。

関連記事:ビジネス現場で問われるスキル「パブリックスピーキング」の磨き方【元NHKアナウンサー松本和也】

本番前に必ずやるべき練習とリハーサル

プレゼン練習の重要性と効果的な方法

練習は単に原稿を読み上げるだけではありません。時間配分、話し方、視線、ジェスチャーなど、非言語コミュニケーションも含めて意識的に磨き上げることが重要です。

| 練習項目 | ポイント |

|---|---|

| 時間配分 | 各スライドにかける時間を計り、全体の持ち時間に収まるように調整します。重要なポイントには時間をかけ、補足情報は簡潔に。 |

| 話し方と声のトーン | 明瞭な発音、適切な声量、聴衆の注意を引く抑揚を意識します。特に導入と結論は力強く。 |

| 視線とジェスチャー | 聴衆全体に視線を配り、自然なジェスチャーでメッセージを補強します。資料ばかり見ず、聴衆とのアイコンタクトを大切に。 |

| スライド操作 | スムーズなスライドの切り替え、ポインターの活用など、プレゼンツールの操作も練習の一部です。 |

リハーサルで本番さながらのシミュレーション

可能であれば、本番と同じ環境や近い状況でリハーサルを実施しましょう。同僚や上司に聴衆役を依頼し、フィードバックをもらうことが非常に有効です。

特に、プレゼン資料を映し出すプロジェクターやスクリーン、マイクなどの機材チェックは必須です。音声が適切に聞こえるか、画像が鮮明に表示されるかなど、技術的な問題がないかを確認します。これにより、本番での予期せぬトラブルを未然に防ぎ、落ち着いてプレゼンに集中できます。

質疑応答対策とプレゼンの改善ポイント

プレゼンの成否は、質疑応答によって大きく左右されることがあります。聴衆の疑問に的確に答え、さらに深い理解を促すことで、プレゼンの説得力を一層高めることができます。

想定される質問とその回答準備

聴衆の立場になって、どのような質問が出そうかを事前にリストアップし、それぞれの回答を準備しておきましょう。特に、競合他社との比較、費用対効果、導入後の具体的なメリット、リスクと対策など、ビジネス上の意思決定に関わる質問は必ず想定しておくべきです。

回答は簡潔かつ明確に、そして根拠を添えて説明できるように準備します。データや事例をすぐに提示できる状態にしておくと、信頼性が向上します。

質疑応答を乗り切るためのテクニック

質問を正確に理解することが第一歩です。不明な点は聞き返し、質問の意図を確認しましょう。

難しい質問や意図が分かりにくい質問に対しては、一度「良いご質問ありがとうございます」と受け止めることで、考える時間を稼ぎつつ、丁寧な印象を与えられます。

答えられない質問に対しては、無理に答えようとせず、「現在確認中です」「持ち帰り検討させていただきます」と正直に伝え、後日改めて回答する旨を伝えるのが誠実な対応です。

フィードバックを活用したプレゼンの改善

リハーサルや実際のプレゼン後に得られたフィードバックは、次回のプレゼンを改善するための貴重な財産です。

特に、「分かりにくかった点」「もっと聞きたかった点」「疑問に感じた点」などに注目し、資料の内容や構成、話し方、デザインなど、多角的に見直しましょう。

定期的に自身のプレゼンを振り返り、改善サイクルを回すことで、プレゼンスキルは着実に向上していきます。これは、マーケターとしてのコミュニケーション能力を高める上でも非常に重要なプロセスです。

まとめ

この記事では、「プレゼン 作り方」というテーマで、あなたのメッセージを聴衆に確実に伝え、心を動かすための5つのステップを、プロの視点から徹底的に解説してきました。

プレゼンの目的とターゲットを明確にすることから始まり、聴衆を引き込む構成の設計術、視覚的に魅力的なデザインの原則、そして効果的な資料作成ツールとテクニック、さらには最高のプレゼンにするための準備と改善まで、一連の流れを順を追ってご紹介しました。

これらのステップを一つひとつ丁寧に実践することで、あなたは単なる情報の羅列ではない、「伝わる」プレゼン資料を作成し、聴衆の共感と行動を促すことができるでしょう。プレゼン資料は、あなたの考えや情熱を伝えるための強力なツールです。ぜひこの記事で得た知識とテクニックを最大限に活用し、自信を持ってプレゼンに臨んでください。あなたのプレゼンが、聴衆の記憶に残り、素晴らしい結果を生み出すことを心から願っています。

よくあるご質問

資料が「伝わりにくい」「論理的でない」と言われます。構成のコツは?

「ワンスライド・ワンメッセージ」と「PREP法」を徹底してください。 最大の失敗要因は情報の詰め込みすぎです。1枚のスライドには「最も言いたいこと」を1つだけ載せる原則を守りましょう。また、全体の構成は「結論→理由→具体例→結論」のPREP法や、冒頭で「目的・KPI」を明示する流れを作ることで、論理的で説得力のあるストーリーになります。

デザインが素人っぽく、ごちゃごちゃして見えます。どう直すべきですか?

「ルールの統一」と「ノイズの削減」が鍵です。 フォントは1〜2種類、色は「ベース・メイン・アクセント」の3色に絞るというルールを徹底しましょう。また、複雑すぎるグラフや装飾過多は「視覚的ノイズ」になります。余白を恐れずに取り、データは直感的にわかるシンプルなグラフや高品質な画像で表現してください。

専門的な内容なのに、聴衆の反応が薄いのはなぜですか?

聴衆との「知識レベルのズレ」が原因かもしれません。 自分にとっての常識が、聴衆(特に他部署や決裁者)の常識とは限りません。専門用語の多用は避け、誰にでもわかる言葉に変換するか、冒頭で用語解説を入れましょう。「相手が何を知っていて、何に関心があるか」を分析し、相手視点の言葉で語ることが重要です。

本番で焦ってしまい、うまく説明できません。対策はありますか?

「時間配分のリハーサル」と「意地悪な質問への準備」を行いましょう。 資料が良いだけでは成功しません。必ずタイマーを使ってリハーサルを行い、時間内に収まる感覚を掴んでください。また、想定される鋭い質問や、弱点に対する回答(および裏付けデータ)を事前にリストアップしておくことで、本番の不安が自信に変わります。