この記事では、安定した事業成長の土台となる「潜在顧客」について、その定義から具体的な開拓・育成手法までを網羅的に解説します。中長期的なリードの枯渇を防ぐ鍵は、顧客が課題を認識した瞬間に「第一想起」される存在になることです。本記事では、マーケティング支援会社である当社ProFuture(プロフューチャー)が実践する第一想起を獲得するための具体的なアプローチから、明日から使える5つの実践ステップまで、注意すべき落とし穴とあわせて分かりやすくご紹介します。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

まずはおさらい「潜在顧客」とは?【図解あり】

この章では、マーケティング活動の起点となる「潜在顧客」の基本的な概念から解説します。見込み客(顕在顧客)との違いや、市場全体における彼らの位置づけを正しく理解することが、効果的なアプローチの第一歩です。

潜在顧客の定義と具体例

潜在顧客とは、自社の製品やサービスのことをまだ知らない、あるいは自身の課題やニーズを明確に自覚していないものの、将来的には顧客になる可能性を秘めた層のことを指します。 何かしらの課題や漠然とした悩みは抱えているものの、それを解決するための具体的な行動には至っていない状態です。

例えば、BtoBのマーケティング支援会社にとっての潜在顧客は、「売上を伸ばしたいが、具体的な施策がわからない」と感じている企業の担当者です。BtoCのフィットネスジムにとっては「最近運動不足が気になるが、特に何もしていない人」が潜在顧客に該当します。

「潜在顧客」と「見込み客(顕在顧客)」の決定的な違い

潜在顧客とよく混同されるのが「見込み客(顕在顧客)」です。両者の最も決定的な違いは、ニーズや課題を自覚し、解決策を探す行動を起こしているかどうかにあります。 潜在顧客が「課題の種」を抱えている段階だとすれば、見込み客はすでにその課題を認識し、情報収集や製品比較といった具体的な検討フェーズに入っている状態です。 両者の違いを表にまとめました。

| 分類 | 潜在顧客 | 見込み客(顕在顧客) |

|---|---|---|

| ニーズ・課題の自覚 | 自覚していない、もしくは漠然としている | 明確に自覚している |

| 情報収集の行動 | 行っていない | 解決策を求めて積極的に行っている(検索、資料請求など) |

| 自社製品・サービスの認知 | 認知していない可能性が高い | 認知しており、比較検討の対象になっている |

| アプローチの目的 | 課題の「気づき」を与え、関係性を構築する | 自社の優位性を示し、購買を後押しする |

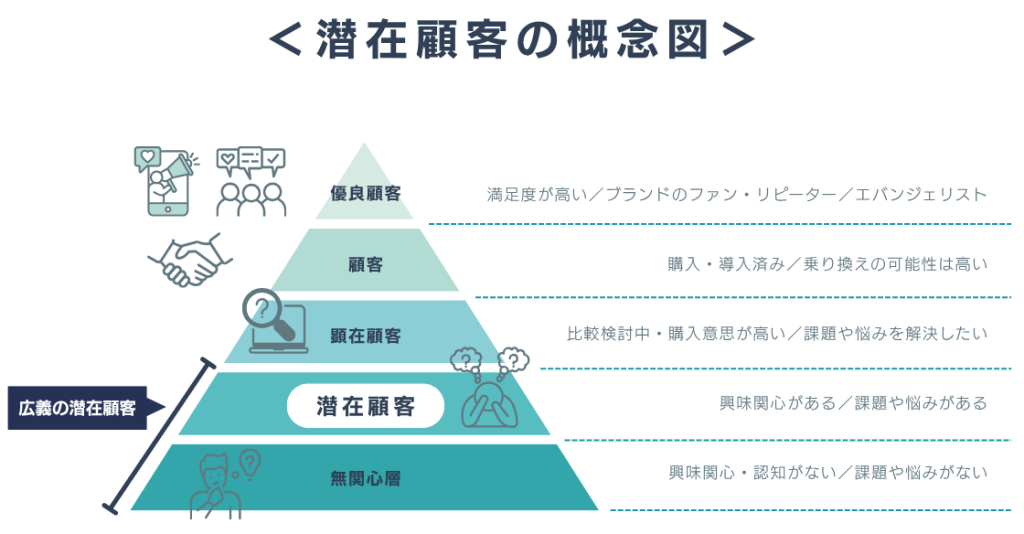

【図解】顧客ピラミッドで見る市場の全体像

市場の全体像を把握する上で役立つのが「顧客ピラミッド」という考え方です。 これは顧客を関係性の深さで階層化したもので、一般的に「優良顧客」(ロイヤルカスタマー)を頂点とし、下層にいくほど人数は多くなります。

上から、

- 満足度が高く、ブランドのファンやリピーター、情報発信まで担うエバンジェリストなどを包括した「優良顧客」

- すでに購入済みで乗り換えの可能性も高いため油断はできないノーマルな「顧客」

- 比較検討段階にあり購買意欲や課題解決意欲が高い「顕在顧客」

- 課題や悩みを漠然と抱えているが、自社サービスを認知していない可能性が高い「潜在顧客」

- まだ認知がなく、課題などが存在しない「無関心層」

などに分けられます。

このピラミッドにおいて、広大な下層を占めているのが「潜在顧客」です(無関心層を含めて広義の「潜在顧客」とする場合もあります)。つまり、まだあなたの会社のことを知らない未来のお客様が、市場の大半を構成していることを意味します。この膨大な層にアプローチすることが、事業の継続的な成長には不可欠なのです。

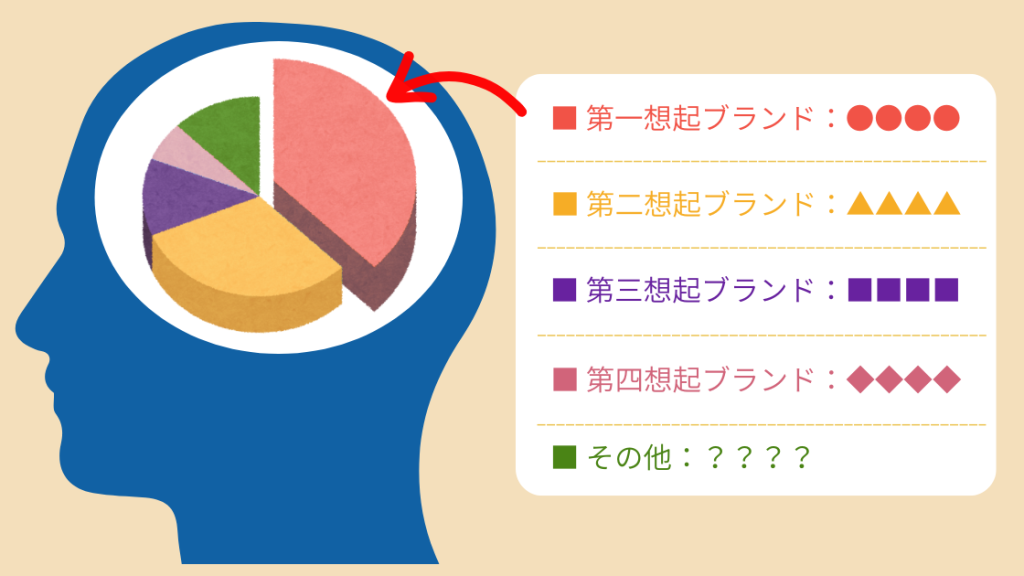

なぜ潜在顧客に「第一想起」されることが重要なのか

この章では、なぜ潜在顧客の段階から「第一想起」(トップ・オブ・マインド)を獲得することが、現代のマーケティング活動において極めて重要なのかを解説します。第一想起とは、顧客があるニーズや課題を感じた際に、特定の企業やブランドを真っ先に思い浮かべる状態のことです。 このポジションを確立することで、単なる認知度向上に留まらない、事業成長の強固な基盤を築くことができます。

競合より先に思い出される会社へ!「マインドシェア」で築く中小企業のブランド優位化ステップ

現代のビジネスにおいて、顧客に「選ばれる企業」となるためには、競合より先に思い出される「マインドシェア」の獲得が不可欠です。この記事では、マインドシェアの基本概念から、BtoBにお…

競合不在の状態で「信頼」を構築できる(脱・価格競争)

潜在顧客は、自身の課題やニーズがまだ明確になっていない状態です。 この段階では、具体的な製品やサービスの比較検討を行っていないため、競合他社は存在しません。このタイミングで有益な情報を提供し続けることで、売り込み感を一切出すことなく、顧客の課題解決に寄り添う「信頼できる専門家」としてのポジションを確立できます。

この信頼関係は、顧客が製品を選ぶ際に価格だけで判断することを防ぎ、価格競争から脱却する大きな要因となります。 課題を感じたときにいつも有益な情報を提供してくれる企業と、広告で初めて目にする企業とでは、顧客が抱く信頼感に大きな差が生まれるのは明白です。

検討フェーズに入った瞬間に「候補の筆頭」になれる

潜在顧客が課題を明確に認識し、解決策を探し始める「顕在化」の瞬間、第一想起を獲得している企業は、比較検討のスタートラインに立つことなく、すでに候補の筆頭としてゴールに近い位置からスタートできます。 これはマーケティングにおいて絶大なアドバンテージです。

消費者の購買行動における「想起集合(Evoked Set)」、つまり購入の選択肢として認識しているブランド群に、最初から含まれていることが重要です。 特に第一想起は、その中でも最も強力なポジションであり、指名検索の増加や顧客獲得コストの最適化にも直結します。

中長期的な「リード枯渇」を防ぐ資産になる

ニーズが明確な顕在顧客だけを追いかけるマーケティングは、即効性がある一方で、市場のパイが限られているため、いずれリード(見込み客)の獲得が頭打ちになるリスクを抱えています。広告費の高騰に巻き込まれやすいのもこの層へのアプローチの特徴です。

潜在顧客へのアプローチは、未来の顧客を育てる「種まき」に他なりません。時間をかけて構築した信頼関係や、提供した価値あるコンテンツは、短期的な施策とは異なり、企業の「資産」として蓄積され続けます。 これにより、目先の成果に一喜一憂することなく、中長期的に安定したリード獲得を実現し、持続的な事業成長を可能にするのです。

| メリット | 顧客の状態 | 企業が得られる価値 |

|---|---|---|

| 信頼の構築(脱・価格競争) | 課題が不明確な「潜在」段階 | 競合不在の市場で専門家として認識され、価格以外の価値で選ばれる基盤ができる。 |

| 候補の筆頭化 | 課題が明確になる「顕在化」の瞬間 | 比較検討の初期段階で優位に立ち、選ばれる確率が格段に高まる。 |

| リード枯渇の防止 | 中長期的な顧客育成 | 短期的な刈り取り施策への依存から脱却し、持続可能な成長エンジンとなる資産を築ける。 |

マーケ支援会社が提供する「第一想起」獲得のための5つのアプローチ

潜在顧客の頭の中で「〇〇(課題)といえば、あの会社だ」と最初に思い出してもらう、いわゆる「第一想起」を獲得することは、将来のリード枯渇を防ぐための重要な資産となります。この章では、多くの企業のマーケティングを支援してきた知見を基に、潜在顧客との関係を構築し、第一想起を獲得するための代表的な5つのアプローチを具体的に解説していきます。

【専門性】課題解決型コンテンツ(ブログ・SEO)

潜在顧客が自身の課題に気づき、情報収集を始める段階で最初に出会うのが、検索エンジンです。彼らが検索窓に打ち込むであろう悩みや疑問に対し、先回りして質の高い解決策を提示するブログ記事などのコンテンツは、専門性を示す最も効果的な手法の一つです。 SEO(検索エンジン最適化)を意識したコンテンツは、広告費をかけずとも継続的に潜在顧客を自社サイトへ呼び込む強力な磁石となります。 重要なのは、売り込みたい製品の話から始めるのではなく、あくまでも読者の課題解決に寄り添う姿勢です。これにより、「この会社は自分たちのことをよく理解している」という信頼の第一歩を築くことができます。

関連記事

・新規顧客獲得や顧客ロイヤルティ醸成に役立つ「オウンドメディア」とは? 運用方法や期待できる成果などを分かりやすく解説

・【超入門】「ブログって何?」から始める企業ブログ〜若手社員のための法人ブログ設計・運用ガイド〜

【接触・信頼】動画・ウェビナーでのノウハウ提供

テキストだけでは伝わりにくい複雑なノウハウやサービスの魅力を、より直感的に伝えることができるのが動画やウェビナーです。 特に、専門家が顔を出して語りかけるウェビナーは、企業の「中の人」の人柄や熱意を伝え、視聴者との心理的な距離を縮める効果があります。

ライブ配信中の質疑応答などを通じて双方向のコミュニケーションを図ることで、一方的な情報発信では得られない深い信頼関係を構築できます。 開催後もアーカイブ動画を公開すれば、新たな潜在顧客との継続的な接点として機能し続ける資産となります。

関連サービス:ProFutureのイベント事業

【ブランディング】インタビュー・対談コンテンツ

自社の価値を客観的に伝え、信頼性を高める上で有効なのが、第三者を巻き込んだインタビューや対談形式のコンテンツです。顧客の成功事例を紹介する導入事例インタビューは、潜在顧客が「自分と同じ課題を抱えていた企業が、このサービスでこう成功した」と具体的にイメージするのを助け、自分ごと化を促進します。

また、業界の有識者や影響力のある人物との対談は、自社のポジショニングを明確にし、業界内での権威性や先進性をアピールする絶好の機会となります。

関連資料:初心者でも安心!インタビュー記事作業がラクになるチェックリスト39項目【無料配布】

【育成起点】ホワイトペーパー(お役立ち資料)

ブログ記事よりも体系的で深い情報を提供するホワイトペーパー(お役立ち資料)は、潜在顧客を次のステップへ引き上げる「育成(ナーチャリング)」の起点として極めて重要です。 課題解決に役立つ独自のデータやノウハウをまとめた資料を無料で提供する代わりに、メールアドレスなどの連絡先情報を登録してもらいます。 これにより、企業側から継続的にアプローチできる接点が生まれます。ダウンロードしたという行動は、そのテーマへの関心が高い証拠であり、その後のメールマーケティングなどでよりパーソナライズされた情報を提供することで、徐々に関係性を深化させていくことが可能です。

関連資料:【無料ダウンロード】ホワイトペーパーの使い道と作り方4ステップ

【共感】価値観を伝えるSNS運用・パーパス発信

現代の顧客は、製品の機能や価格だけでなく、その企業がどのような価値観を持ち、社会に対してどのような姿勢でいるのか(パーパス)も重視する傾向にあります。X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInといったSNSは、こうした企業の「価値観」や「カルチャー」を発信するのに最適なプラットフォームです。

日々の投稿を通じて企業のビジョンや働く人々の想いを伝えることで、機能的な便益を超えた「共感」を醸成し、強力なファンを育てることができます。 この共感による結びつきは、競合他社との価格競争に陥らないための強力な防波堤となります。

関連記事:推し活×ファンマーケティング:BtoB企業の未来を創る「自社推し」の顧客を増やす方法

| アプローチ手法 | 主な目的 | 主なチャネル | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 課題解決型コンテンツ | 専門性の提示、信頼獲得 | ブログ、オウンドメディア | SEOにより継続的な流入が見込めるストック型の施策。 |

| 動画・ウェビナー | 信頼・親近感の醸成 | YouTube、Vimeo、Zoom | 人柄や熱意が伝わりやすく、双方向のコミュニケーションが可能。 |

| インタビュー・対談 | 客観性の担保、権威性向上 | オウンドメディア、外部メディア | 第三者の視点が入ることで、情報の信頼性が高まる。 |

| ホワイトペーパー | リード獲得、顧客育成の起点 | Webサイト(資料ダウンロード) | 質の高いリード情報を獲得し、継続的な関係構築に繋げる。 |

| SNS運用・パーパス発信 | 共感の醸成、ファン化 | X, Facebook, LinkedInなど | 企業の価値観を伝え、情緒的な繋がりを構築する。 |

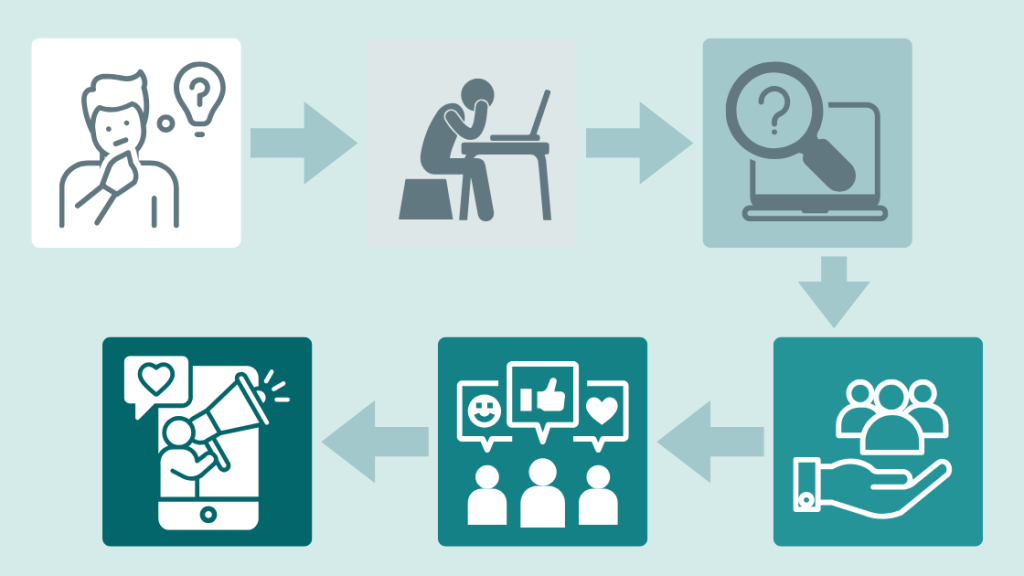

【実践編】潜在顧客を開拓し、育成する5ステップ

潜在顧客との関係性を構築し、将来の優良顧客へと育成していくためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。この章では、企業のマーケティング担当者様が今日から実践できる、潜在顧客の開拓から育成までの具体的な5つのステップを解説します。

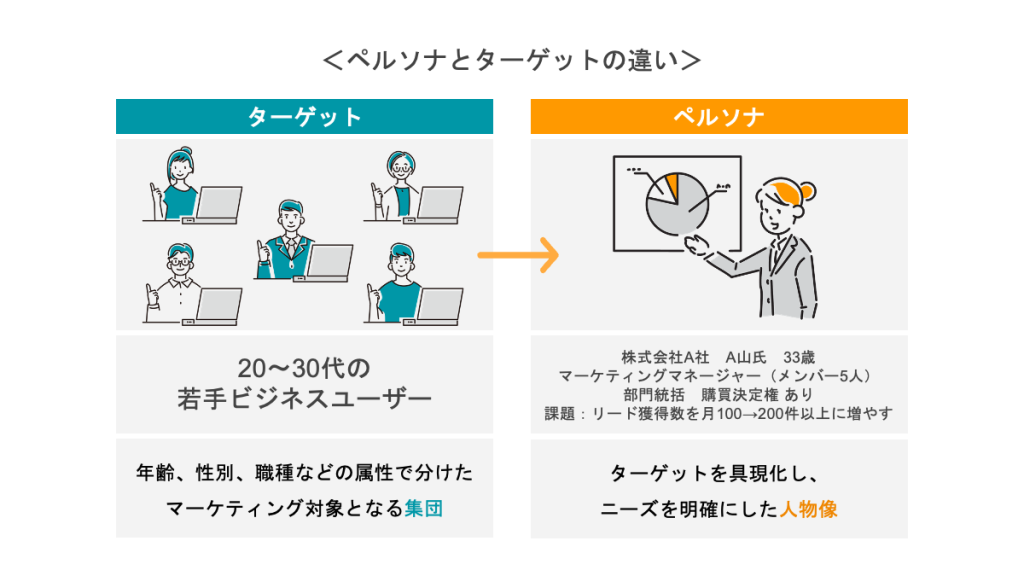

STEP1:ターゲット定義(ペルソナ設計)

最初に行うべきは、アプローチ対象となる顧客像を明確に定義することです。誰に価値を届けたいのかが曖昧なままでは、どのような情報発信も的を射ません。BtoBマーケティングにおいては、ターゲット企業と担当者個人の2つの側面からペルソナを設定することが重要です。

関連資料:ペルソナ設定・作成ができる無料パワポテンプレート(BtoBマーケティング用)

企業ペルソナの設定

まず、ターゲットとなる企業像を具体化します。業界、企業規模、地域、抱えているであろう事業課題などを定義します。例えば、「首都圏に本社を置く、従業員50~300名規模のIT系企業で、近年急速な事業拡大に伴い人材採用に課題を感じている」といったレベルまで具体的に描きます。

人物ペルソナの設定

次に、その企業内で意思決定に関わる担当者像を設計します。 役職、年齢、業務内容、情報収集の手段、日々の悩みや目標などを設定することで、よりパーソナルなコミュニケーション戦略を描くことが可能になります。 理想像ではなく、既存顧客へのヒアリングや営業担当者からの情報を基に、現実的な人物像を設定することが成功の鍵です。

STEP2:カスタマージャーニーと「課題の種」の発見

ペルソナが自社の存在を知り、最終的に顧客となるまでの思考や行動のプロセスを可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。 潜在顧客はこの旅のまだ入り口、つまり自身の課題を明確に認識していない段階にいます。

ここで重要なのは、ペルソナが将来直面するであろう「課題の種」を先回りして発見することです。彼らがまだ気づいていない問題点や、より良くできる業務プロセスを提示することで、「これは自社のことかもしれない」という気づきを促します。業界レポートの分析、既存顧客への深いヒアリング、SNSでの会話などから、課題の種を見つけ出しましょう。

関連資料:【テンプレート無料配布】カスタマージャーニーマップをパワーポイント(PPTX)で作ろう

STEP3:接点作り(チャネル選定と広告・オフライン活用)

ペルソナと課題の種を特定したら、次はそのペルソナが日常的に情報を得ている場所(チャネル)で、課題解決のヒントとなるコンテンツを提供し、最初の接点を作ります。ここでは売り込みではなく、あくまで価値提供に徹することが重要です。

| チャネルの種類 | 具体的な手法 | 潜在顧客へのアプローチ目的 |

|---|---|---|

| オウンドメディア | SEOコンテンツ(ブログ)、導入事例 | 課題に関する検索行動に対して、専門的な情報を提供し認知を獲得する。 |

| Web広告 | SNS広告、ディスプレイ広告、リタゲ広告 | ペルソナの属性や興味関心に基づき、能動的に情報を届け、認知を広げる。 |

| SNS | X(旧Twitter)、Facebook、LinkedInでの情報発信 | 有益な情報や企業の価値観を継続的に発信し、親近感や信頼感を醸成する。 |

| イベント | ウェビナー、展示会 | 業界の課題や最新トレンドをテーマに、直接的なコミュニケーションの機会を創出する。 |

STEP4:関係維持(メルマガ、ステップメール、リダゲ等での定期的なコミュニケーション)

一度接点を持った潜在顧客との関係を維持し、信頼を深めていく「リードナーチャリング」のフェーズです。 目的は、彼らの課題が顕在化した時に「第一想起」される存在になることです。

具体的には、ホワイトペーパーのダウンロードなどで得た連絡先に対して、メルマガで定期的に役立つ情報を提供したり、Webサイト訪問者に対してリターゲティング広告で別の切り口のコンテンツを提示したりします。ここでも焦らず、継続的に価値を提供し続ける姿勢が信頼構築に繋がります。

また、リタゲ・リマケ広告は、まだメルマガ会員ではない層に対しても「視覚的な接触」を継続できる点で有効です。繰り返し社名やサービスを目にすることで親近感が湧く「ザイオンス効果(単純接触効果)」が働き、いざ検討フェーズに入った際に、自然と選択肢に含まれるための「記憶の定着」をサポートします。

関連記事:行動経済学とは?理論を簡単に解説!企業のマーケティングに活かした例も紹介

STEP5:転換(商談化へのトリガー)

育成してきた潜在顧客が、何らかのきっかけで課題を自分ごととして捉え、具体的な解決策を探し始める瞬間、つまり見込み客へと転換するタイミングを見逃さないことが重要です。 この「トリガー」となる行動をあらかじめ設定し、検知する仕組みを整えましょう。

トリガーの例としては、「料金ページの閲覧」「特定のサービスに関する資料請求」「導入相談ウェビナーへの申し込み」などが挙げられます。これらの行動が見られたリードに対しては、インサイドセールスから課題をヒアリングする電話をかけたり、より具体的な導入メリットを提示するメールを送ったりするなど、次のアクションへと繋げます。MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、顧客の行動をスコアリングしてアプローチのタイミングを最適化することも有効な手段です。

潜在顧客アプローチ「2つの落とし穴」

潜在顧客へのアプローチは、未来の優良顧客を育てるための重要な投資です。しかし、その特性を理解せずに進めると、かえって時間とコストを浪費し、ブランドイメージを損なうことにもなりかねません。この章では、多くの企業が陥りがちな2つの重大な落とし穴と、それを回避するための考え方について解説します。

注意1:すぐに「刈り取り(成果)」を求めすぎない

潜在顧客は、まだ自身の課題を明確に認識していないか、解決策を探し始めたばかりの段階にいます。このフェーズで、顕在顧客向けの施策と同じように短期的な成果、つまり即時のコンバージョン(CV)や商談化を追い求めるのは避けるべきです。購入意欲が低い層に対して刈り取りを目的としたアプローチをしても、CPA(顧客獲得単価)は高騰し、ROI(投資対効果)は著しく悪化する可能性が高いでしょう。

潜在顧客へのアプローチは、中長期的な視点で評価することが不可欠です。短期的な刈り取りではなく、まずは信頼関係を築き、見込み客へと育成していく「リードナーチャリング」の考え方が重要になります。

| 観点 | 潜在顧客アプローチ(中長期的) | 顕在顧客アプローチ(短期的) |

|---|---|---|

| 目的 | 信頼関係の構築・課題の明確化・認知獲得 | コンバージョン獲得(問い合わせ・購入) |

| 主要KPIの例 | エンゲージメント率(読了率、視聴時間)、SNSでのリアクション数、ホワイトペーパーDL数、メルマガ登録数 | CVR(コンバージョン率)、CPA(顧客獲得単価)、商談化率 |

| 評価期間 | 中長期的(3ヶ月〜1年単位) | 短期的(日次・週次・月次) |

注意2:早い段階で「売り込み感」を出しすぎない

潜在顧客との最初の接点は、信頼関係を築くための貴重な機会です。ここで性急に製品やサービスを売り込む姿勢を見せてしまうと、ユーザーは警戒し、離れていってしまいます。 例えば、課題解決のヒントを求めて訪れたブログでいきなり商品の宣伝が始まったり、ホワイトペーパーのダウンロード後すぐに営業電話がかかってきたりすれば、顧客体験は大きく損なわれるでしょう。

大切なのは、まず「与える」姿勢です。ユーザーが抱えるであろう課題に対し、解決のヒントとなる有益な情報をコンテンツとして無償で提供し続けることで、「この会社は専門性が高く、信頼できる」という認識を醸成します。 この信頼の蓄積こそが、将来的に顧客が課題を明確に認識した際に「第一想起」されるための土台となるのです。

| シーン | 売り込み感が強いNG行動 | 信頼を築くOK行動 |

|---|---|---|

| オウンドメディア | 自社製品の機能紹介や成功事例のアピールが中心 | ターゲットの課題解決に役立つノウハウの提供が中心 |

| リード獲得後 | 資料ダウンロード直後に電話でアポイントを打診する | まずはステップメール等で定期的に有益な情報を提供する |

| SNS | キャンペーンや製品リリースの告知がメイン | ユーザーとの対話や、役立つ情報、企業の価値観を発信する |

まとめ

本記事では、将来のリード枯渇を防ぎ、安定した事業成長を実現するための「潜在顧客」について、その定義から具体的な開拓・育成手法までを網羅的に解説してきました。潜在顧客とは、自社の製品やサービス、さらには自身の課題すら明確に認識していない層であり、市場の大半を占める存在です。

この広大な潜在顧客層に対して、課題が発生した瞬間に「第一想起」される存在になることが極めて重要です。その理由は、競合他社がいない段階で深い信頼関係を構築でき、価格競争に陥ることなく優位な立場で商談を進められるようになるからです。ブログ記事やウェビナー、お役立ち資料などを通じて、売り込みではなく「課題解決の専門家」として価値を提供し続けることが、そのための有効なアプローチとなります。

潜在顧客へのアプローチは、すぐに成果を求めるのではなく、時間をかけて信頼を育む「種まき」の活動です。ご紹介した実践ステップを参考に、まずは顧客に寄り添い、価値を提供することから始めてみてはいかがでしょうか。この地道な取り組みこそが、将来の事業を支える強固な資産となるはずです。