Web担当になったばかりの皆さんにとって、「ブログ」は芸能人や個人が情報発信するもので、趣味の延長線上にあるものとして認識しているかもません。しかし、企業が運営するブログは、その役割も目的も大きく異なります。

この記事では、「ブログとは何か」という基礎から、企業がブログを持つ意味、そして具体的な運用方法まで、Web担当者の皆さんが知っておくべきポイントを、図解などを使ってわかりやすく解説します。企業の未来を形作るツールとしてのブログについて、理解を深めていきましょう。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

そもそも「ブログ」って何?基本から解説

ブログ(Blog)とは「Weblog(ウェブログ)」の略称です。Weblogとは「Web (ウェブ)」と「Log (ログ、記録)」を組み合わせた言葉で、「Web上に記録を残す」ということを意味します。

ブログは個人や企業が情報発信するためのウェブサイトの一種です。大きな特徴として、時系列で記事が表示されます。現代のビジネスコミュニケーションにおいては欠かせないメディアの一つです。

ブログの基本的な仕組み:Webサイトの一種です

ブログとは、一言でいえば、定期的に更新される記事(投稿)を時系列順に表示するウェブサイトのことです。技術的には通常のウェブサイトと同じHTMLやCSSで構成されていますが、記事の投稿や管理を簡単に行えるシステムが特徴です。

ブログの基本的な構造として、以下の要素が含まれています。

- 記事本文(投稿内容)

- 投稿日時

- カテゴリーやタグによる分類

- コメント機能

- アーカイブ(過去記事)へのアクセス

ブログの仕組みを使うことで、HTMLやプログラミングの知識がなくても、投稿画面で文章を書くだけで簡単にウェブ上に情報を公開できます。これがブログが広く普及した大きな理由の一つです。

ブログが持つ特性

ブログには、他のウェブメディアと比較して独自の特性があります。これらの特性を理解することで、法人ブログを効果的に活用できます。

| 特性 | 詳細 |

|---|---|

| 時系列性 | 最新の記事が上部に表示され、古い記事は下へ移動していくという時間軸に沿った表示形式 |

| 更新頻度の高さ | 定期的に新しいコンテンツが追加される継続的な媒体 |

| 即時性 | ニュースやトレンドなどの情報をタイムリーに発信できる |

| 双方向性 | コメント機能などを通じて読者とコミュニケーションが取れる |

| カテゴリ分類 | テーマやトピックごとに記事を整理できる |

| RSS配信 | 更新情報を読者に自動的に知らせる仕組みがある |

ブログの最大の強みは「継続的な情報発信」と「検索エンジンからの流入」にあります。定期的に質の高いコンテンツを発信することで、企業の専門性や信頼性を高め、検索エンジン経由での新規訪問者獲得につながるのです。

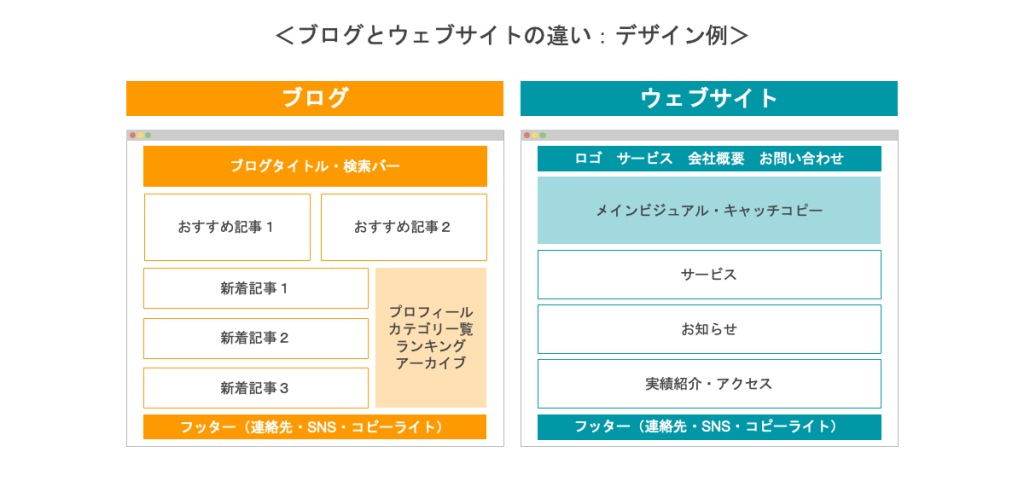

通常のWebサイトとの違い

ブログとウェブサイトは似ているようで、実は明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解して、適切な活用方法を選びましょう。

| 比較項目 | Webサイト | ブログ |

|---|---|---|

| コンテンツの更新頻度 | 比較的低い(企業情報など基本情報が中心) | 高い(定期的に新しい記事を追加) |

| 情報の構造 | 階層的(トップページから各カテゴリへ) | 時系列的(最新記事が上部に表示) |

| 制作・運用のハードル | 比較的高い(デザイン・構築に専門知識が必要) | 低い(専用システムで簡単に更新可能) |

| コミュニケーション | 一方通行が基本(問い合わせフォームなど) | 双方向(コメント機能などで読者と交流可能) |

| 情報の性質 | 静的で恒久的な情報が中心 | 時事的・トレンド情報や専門知識の発信が中心 |

ビジネスにおいては、企業Webサイトが「会社の顔」として静的(いつ見ても表示内容が変わらない)な基本情報を提供する役割を持ち、ブログが「企業の声」として動的なコンテンツを発信する役割を担っています。理想的には、両者を連携させて活用することで、より効果的な情報発信が可能になります。

多くの企業では、公式Webサイトの中に「ブログ」や「コラム」というセクションを設け、定期的な情報発信の場として活用しています。これにより、Webサイトの訪問者増加や滞在時間の延長、さらには顧客とのエンゲージメント向上につながっています。

また、技術的な側面では、ブログはCMS(コンテンツ管理システム)の一種と考えることもできます。WordPressのような代表的なブログプラットフォームは、現在では単なるブログツールを超えて、さまざまなウェブサイト構築に活用されています。

そして実はこの記事もWordPressによって投稿・管理されています。

ブログの理解を深めたところで、次章では個人ブログと法人ブログの違いについて詳しく解説します。それぞれの目的や特性を理解することで、効果的な法人ブログ運用の基礎が見えてくるでしょう。

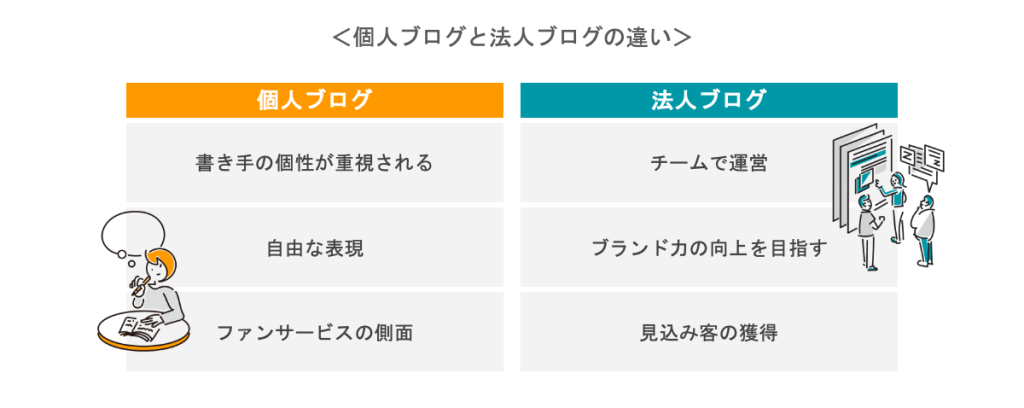

個人ブログと「法人ブログ」の明確な違い

ブログというツールは同じでも、個人が運営するブログと企業が運営する法人ブログでは、目的やアプローチが大きく異なります。ここでは両者の違いを明確にし、法人ブログを効果的に活用するための基礎知識を解説します。

個人ブログの目的

個人ブログは主に「自己表現」や「趣味の共有」を目的としています。個人の考えや経験、専門知識、日常生活に起こったオリジナリティあふれる情報を発信し、同じ興味を持つ人々とつながるプラットフォームとして機能するものです。また、芸能人やインフルエンサーブログの場合は、自身の仕事やプライペートに関する情報発信を行っている人が多いでしょう。

<個人ブログの主な目的>

個人ブログでは、書き手の「個性」や「体験」が重視され、比較的自由な表現が許容されている点が特徴です。ブログを通じて自己実現や自己成長を図ることもできます。例えば、趣味や特技に関する情報を発信することで、同じ興味を持つ人々とつながり、新たな交流の機会を得られるでしょう。また、ブログの執筆を通じて文章力や表現力を磨くこともできます。

さらに、個人ブログは収益化の手段としても活用されています。アフィリエイト広告やスポンサー記事など、ブログを通じて副収入を得る方法も広く普及しています。ただし、個人ブログの本質は自己表現にあり、収益はあくまで副次的な目的であることが多いでしょう。

法人ブログの目的

一方の法人ブログは、ビジネス目標の達成を前提としています。単なる情報発信ではなく、マーケティング戦略の一環として位置づけられていることがほとんどです。ブログを活用することで、企業は効果的に顧客とコミュニケーションを取り、ビジネスの成長を促進することができます。

<法人ブログの主な目的>

- 企業ブランディングの強化

- 製品・サービスの認知度・知名度の向上

- 見込み顧客(リード)の獲得

- 自社の専門性や信頼性のアピール

- SEO対策による検索流入の増加

- 顧客エンゲージメントの向上

- 採用活動の支援

- ブログを通じた顧客教育と情報提供

- 業界内でのオピニオンリーダーシップの確立

- 競合他社との差別化

法人ブログは最終的に「売上」や「顧客獲得」といったビジネス成果につながることが期待されており、明確なKPI(重要業績評価指標)に基づいて運営されるのが一般的です。ブログを通じて提供される価値ある情報は、潜在顧客の信頼を獲得し、購買決定プロセスを支援する重要な役割を果たします。

効果的な法人ブログ運営には、一貫したコンテンツ戦略と定期的な分析・改善が不可欠です。ブログの目的を明確に定義し、それに沿った質の高いコンテンツを継続的に提供することで、ビジネスの成長と顧客との強固な関係構築を実現することができるのです。

ターゲット層の違い

個人ブログと法人ブログでは、想定する読者層が異なります。

| 比較項目 | 個人ブログ | 法人ブログ |

|---|---|---|

| 主なターゲット | 同じ趣味や関心を持つ人々、自分のファン | 潜在顧客(見込み顧客)、顕在顧客、既存顧客、業界関係者、求人応募者 |

| ターゲットの設定 | 曖昧または自然発生的 | ペルソナ設計に基づく明確な設定 |

| 読者とのつながり | 個人的・情緒的なつながり | ビジネス関係を前提とした専門的なつながり |

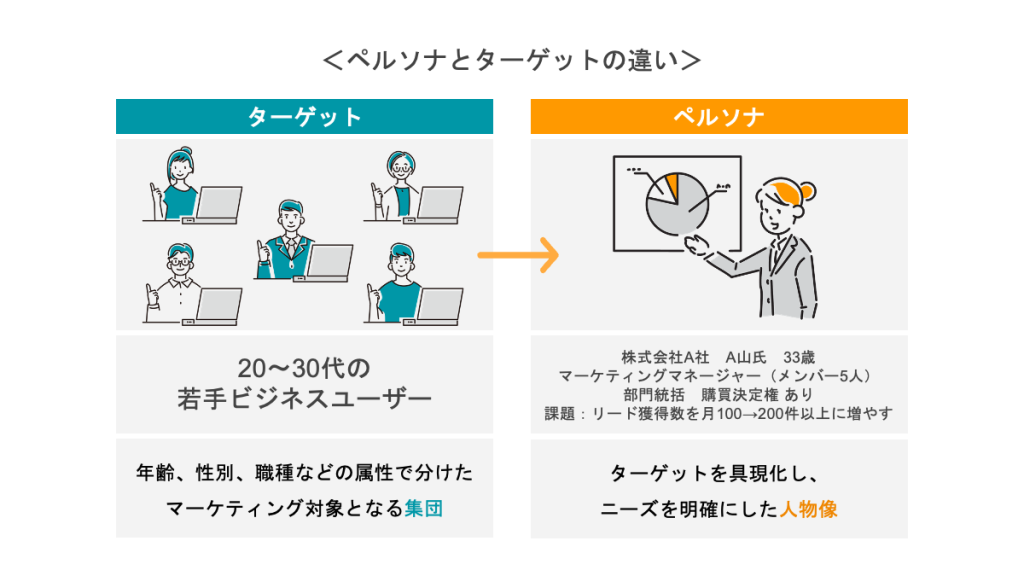

法人ブログでは「ペルソナ」と呼ばれる架空の理想的顧客像を設定し、その人物に向けた内容を計画的に発信することが重要です。対象読者の課題や関心事を深く理解し、それに応える内容を提供することで、効果的なマーケティング活動につなげます。

ブログを通じて適切なターゲットにリーチするためには、ペルソナ設定が欠かせません。ペルソナを明確にすることで、ブログの記事内容や表現方法を最適化し、読者との関係性を深めることができます。また、ブログの目的に沿ったコンテンツ戦略を立てる上でも、ペルソナは重要な指針となります。

法人ブログのターゲット設定では、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性のある層を細分化し、それぞれのニーズや行動パターンを分析します。例えば、業種や職種、年齢層、購買決定権の有無などの要素を考慮し、具体的なペルソナを作成します。このプロセスを通じて、ブログを通じた効果的なコミュニケーションが可能となります。

ペルソナとターゲットの違いについては、下記の図解を参考にしてください。

ペルソナの詳細な設計方法については後述します。

コンテンツの違い

個人ブログと法人ブログでは、掲載するコンテンツの性質や書き方に大きな違いがあります。

| 比較項目 | 個人ブログ | 法人ブログ |

|---|---|---|

| コンテンツの種類 | 日記、体験談、レビュー、個人的意見など | ハウツー記事、業界情報、製品解説、事例紹介、社員紹介、求人概要など |

| 表現スタイル | 個性的、主観的、カジュアル | 専門的、客観的、一貫性のあるトーン |

| 情報の深さ | 個人の知識や経験に基づく | 企業の専門性や調査に基づく |

| 画像・映像 | 個人撮影の写真や自作イラストなど | プロフェッショナルな図解、撮影写真、商用利用OKな写真素材、企業・サービス資料など |

| 更新頻度の特徴 | 気分や都合による不規則な更新 | 計画的・定期的な更新スケジュール |

| SEO対策 | あまり意識されない | 重要視される |

法人ブログのコンテンツは、信頼性と専門性を重視し、企業としての一貫したメッセージを伝えることが求められます。そのため、業界のトレンドや専門知識、自社製品・サービスに関する情報など、読者にとって価値のある情報を提供することが求められます。

また、法人ブログではSEO(検索エンジン最適化)を意識したコンテンツ作りが不可欠です。適切なキーワード選定や、読みやすい文章構成、適切な内部リンクの設置など、検索エンジンからの評価を高めるための工夫が必要となります。

さらに、法人ブログのコンテンツは企業のブランディングツールとしても機能します。一貫したトーンやスタイルを保ちつつ、企業の価値観や強みを効果的に伝えることで、読者に対して企業のイメージを明確に示すことができます。

このように、法人ブログのコンテンツは戦略的に計画され、企業のマーケティング目標達成に直結する重要な要素となっています。個人ブログとは異なり、ビジネスの成果を見据えた、より構造化されたアプローチが求められるのが法人ブログの特徴です。

法人ブログで効果的なコンテンツタイプ

- ハウツーガイド(業界の課題解決方法)

- トレンド分析・市場動向

- 用語解説・基礎知識

- 導入事例・成功事例

- インタビュー記事(社内専門家、顧客など)

- 採用系コンテンツ(事業・社風説明、求人内容、社員インタビューなど)

- 業界イベントレポート

- 自社サービス活用のヒント

特に初心者向けの基礎知識や専門的な解説記事は、検索エンジンからの流入を増やし、新規顧客の獲得に効果的です。

関連資料

・【無料テンプレート】コンテンツマーケティング・カレンダーで更新スケジュール計画を立てよう

・人事の年間スケジュールがわかる!人事カレンダー2025年版

運用体制の違い

個人ブログと法人ブログでは、運営体制や必要なリソースが大きく異なります。

| 比較項目 | 個人ブログ | 法人ブログ |

|---|---|---|

| 運営主体 | 個人が全てを担当(芸能人の場合は本人やスタッフ等) | チーム体制(複数の役割分担) |

| 主な役割 | 企画・執筆・編集・公開を主に一人で実施 | 企画担当、執筆者、編集者、SEO担当、デザイナー、コーダー、SNS担当などで分担 |

| 品質管理 | 個人の基準による(芸能人の場合は個人や事務所で判断) | 複数人のチェック体制、ガイドラインに基づく審査 |

| 投資規模 | 最小限(個人の時間投資が中心) | 予算計画に基づく人的・金銭的投資 |

法人ブログでは、一定の品質と更新頻度を維持するために、明確な役割分担と継続的なリソース確保が不可欠です。多くの企業では、以下のような体制を構築しています。

- コンテンツ責任者:全体戦略と品質管理

- 企画担当:記事テーマの選定とスケジュール管理

- 執筆者:社内の専門家または外部ライター

- 編集者:品質チェックとブランドトーンの統一

- 監修者:記事テーマに関する専門家。ファクトチェック、校閲、専門家コメントなど実施。外部依頼が多い

- SEO担当:検索エンジン最適化とキーワード戦略

- デザイナー・コーダー:画像制作やレイアウト調整

- Web担当:記事公開と技術的問題解決

- SNS担当:公開記事のお知らせやクリエイティブなどを投稿・管理

特に中小企業では、一人が複数の役割を担うケースも多いですが、各工程における品質基準と承認フローを明確にすることで、限られたリソースでも効果的な法人ブログ運営が可能になります。

社内リソースが限られている場合は、コンテンツ制作会社や専門ライター、デザイナーへの外部委託も選択肢の一つです。またYMYL(Your Money Your Lifeの略。(金融、健康、安全、法律などのジャンル)分野の場合は外部の監修者も必要でしょう。

その場合でも、企業理念や専門知識の共有、品質管理のための社内体制は必須となります。

企業が「ブログ」を持つことの意味と役割

企業がブログを運営することは、単なる情報発信の手段にとどまらず、ビジネスにおける多角的な戦略ツールとなります。ここでは、法人ブログが持つ本質的な意味と、企業活動における具体的な役割について解説します。

企業の信頼性と専門性を高める

ブログは企業の「顔」として機能し、ブランドの価値向上に大きく貢献します。定期的に質の高いコンテンツを発信することで、業界内での存在感と信頼性を高めることができます。

専門知識の可視化

自社の専門分野における深い知見や独自の視点を記事化することで、企業としての専門性が可視化されます。これは特に専門サービスを提供するBtoB企業にとって重要な差別化要素となります。

ブランドの人格化

企業の考え方や価値観、社内の雰囲気などを伝えることで、無機質な「会社」というイメージから脱却し、人格を持ったブランドとして認識されるようになります。これは特に若い世代の消費者との関係構築に効果的です。

| 信頼性を高める記事タイプ | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| ハウツー記事 | 実用的な知識の提供で信頼を獲得 | 業界特有の問題解決方法 |

| 事例紹介 | 実績の可視化による信頼構築 | 成功事例の詳細解説 |

| 市場分析 | 専門知識による権威性の確立 | 業界トレンドの独自分析 |

「世代」関連記事

・Z世代の次はα(アルファ)世代、年齢や特徴、Z世代との違いとマーケのポイント

・ゆとり世代とは?何歳か、さとり世代やZ世代との違いと特徴

見込み顧客(リード)獲得の有効な手段

ブログは集客(顧客や見込み客を集めること)と販売促進における強力なツールです。検索エンジンやAI経由などで訪れたユーザーを自社サービスの見込み客(リード)へと育成(リードナーチャリング)する重要な役割を担います。

インバウンドマーケティングの中核

ブログはプッシュ型ではなくプル型の集客を可能にします。問い合わせや資料請求といった顧客側からの行動を起こしてもらうことをインバウンドマーケティングといいます。ユーザーが自ら検索して訪れるため、従来の広告よりも心理的抵抗が少なく、質の高いリードを獲得できるのが特徴です。

コンバージョンポイントの設置

ブログ記事内に適切なコンバージョンポイント(資料請求、お問い合わせ、メルマガ登録など)を設置することで、読者を顧客に変換することができます。

特に記事の内容と関連性の高いオファー(提案)を提示することで、コンバージョン率を高めることが可能です。たとえば、ECサイトであれば関連商品の紹介、BtoBサービスであれば詳細な事例資料のダウンロードを促すことなどが効果的です。

採用活動への貢献

ブログは採用マーケティングにおいても重要な役割を果たします。特に近年は求職者が企業研究を入念に行う傾向が強まっており、企業ブログはその情報源として活用されています。

企業文化の発信

社内の雰囲気や働き方、価値観を伝えることで、企業と求職者のカルチャーフィットを事前に確認できる機会を提供します。これにより、採用後のミスマッチを減らし、定着率向上にも寄与します。

従業員の声を届ける

社員インタビューや日常業務の紹介など、実際に働いている従業員の声を届けることで、求職者に具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。特に若手社員の声は同年代の求職者にとって参考になるでしょう。

| 採用に効果的な記事タイプ | 伝わる情報 |

|---|---|

| 社員インタビュー | 実際の仕事内容、成長環境、キャリアパス |

| 社内イベントレポート | 企業文化、チームワーク、働く雰囲気 |

| プロジェクト裏話 | 仕事の進め方、課題解決プロセス |

SEO(検索エンジン最適化)対策としての側面

定期的に更新されるブログは、検索エンジンが重視する「鮮度」や「専門性」を満たすコンテンツとして評価され、自社ウェブサイト全体のSEO強化に貢献します。

自然なキーワード網羅

ブログではさまざまなテーマについて専門的かつ詳細に書くことで、多様なキーワードでの検索上位表示が狙えます。特に「資料請求 方法」「〇〇の選び方」など、購買検討段階のキーワードをカバーすることで、コンバージョンにつながりやすい訪問者を増やせます。

サイト評価の向上

Googleは「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」を重視しており、専門性の高いブログ記事はサイト全体の評価向上に寄与します。また、定期的な更新は「アクティブなサイト」という評価につながり、検索順位の維持に役立ちます。

また、良質なブログコンテンツは外部サイトからの自然なバックリンク(被リンク)獲得にもつながり、ドメインパワーの向上に貢献します。

顧客とのエンゲージメント(関係性)深化

ブログは一方通行の情報発信ではなく、読者とのコミュニケーションツールとしても機能します。コメント機能やSNSとの連携により、顧客との対話が生まれます。

顧客の声を聴く場

コメント欄やSNSでのシェア時のリアクションから、顧客の生の声や反応を直接収集できます。これは顧客満足度の向上や、製品・サービスの改善につながる貴重なフィードバックとなります。

ファン育成の場

一般的な企業情報だけでなく、業界のトレンドや役立つ情報、時には社内の出来事など、多角的な情報発信をすることで、単なる顧客以上の「ファン」を育てることができます。ファン化した顧客はリピート購入だけでなく、口コミによる新規顧客獲得にも貢献します。

ファン化関連の記事

・ファンマーケティングとは?メリット・デメリットやポイント、成功事例を解説

・秀吉・家康を警戒させた千利休と古田織部のファンマーケティング【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第3回】

・推し活×ファンマーケティング:BtoB企業の未来を創る「自社推し」の顧客を増やす方法

アフターサポートの充実

製品やサービスの活用方法、よくある質問への回答などを記事化することで、購入後のサポート体制を強化できます。これにより顧客満足度の向上と問い合わせ業務の効率化を同時に実現できます。

特にSaaSなどのサブスクリプションビジネスでは、継続利用を促すための情報提供が重要であり、ブログはその最適な手段となります。

| エンゲージメント向上の施策 | 期待される効果 |

|---|---|

| 記事末尾での質問投げかけ | コメント促進、読者の意見収集 |

| 読者アンケートの実施 | ニーズ把握、読者参加意識の向上 |

| 読者投稿の紹介 | コミュニティ形成、ユーザー間交流 |

ブログ運営は短期的な成果を求めるものではなく、長期的な企業価値向上のための投資と捉えるべきです。一貫した発信を継続することで、徐々に企業の資産として蓄積され、多方面での価値を生み出します。

参考リンク:ブログ機能付きWebサイトの魅力とは?導入メリットと効果的な活用法|OSIE

法人ブログを始める前の「戦略」の基礎

法人ブログを立ち上げる際、まずは戦略的な基盤づくりが不可欠です。「とりあえずブログを始めてみよう」という姿勢では、継続的な運用が難しくなるだけでなく、ビジネス成果にも結びつきにくくなります。本章では、成功する法人ブログを構築するための戦略的基礎について解説します。

明確な「目的」と「ターゲット」の設定がブログ成功の鍵

法人ブログを始める前に最も重要なのは、「なぜブログを運用するのか」という目的の明確化です。目的が曖昧なまま始めると、記事の方向性が定まらず、読者にとっても価値のある情報発信ができなくなります。

| 一般的な法人ブログの目的 | 具体的な指標例 |

|---|---|

| リード(見込み顧客)獲得 | 問い合わせ数、資料ダウンロード数 |

| ブランド認知向上 | ブログ訪問者数、SNSシェア数 |

| 顧客ロイヤリティ向上 | リピート率、滞在時間 |

| 採用強化 | 採用サイトへの流入数、応募数 |

| SEO対策 | 検索流入数、キーワードランキング |

目的が定まったら、次はターゲットを明確にします。ターゲット設定では、単なる属性(年齢・性別・職業)だけでなく、ペルソナ(具体的な顧客像)を設定することが効果的です。ペルソナには以下の要素を含めましょう。

- 基本属性(年齢、性別、職業、役職など)

- 課題や悩み(どのような問題を抱えているか)

- 情報収集行動(どのようなメディアで情報を得ているか)

- 意思決定プロセス(どのような基準で判断するか)

- 価値観(何を重視するか)

ペルソナの関連資料

- 【無料】売れる商品・サービス作りに欠かせない「ペルソナ・テンプレート」で顧客理解を深めよう

- ペルソナ設定・作成ができる無料パワポテンプレート(BtoBマーケティング用)

- 採用マーケティング担当者必見!「採用ペルソナ」の作り方×無料パワーポイントテンプレート

- マーケティングに欠かせない「ペルソナ診断」「ペルソナ分析」を解説

ターゲット設定のワークシート例

以下のような質問に答えることで、ターゲット像を明確にできます。

- 私たちの製品・サービスを最も必要としているのは誰か?

- その人たちが現在抱えている最大の課題は何か?

- 私たちのブログが解決できる悩みは何か?

- ターゲットはどのようなキーワードで検索するか?

競合分析と自社の「強み」の発見

効果的なブログ戦略を立てるには、同業他社や競合のブログ分析が欠かせません。競合分析では以下のポイントをチェックします。

- どのようなテーマで記事を発信しているか

- 記事の更新頻度はどのくらいか

- どの記事が多く読まれているか(コメント数やシェア数などから推測)

- 記事の構成や文体の特徴

- SEO対策の手法(キーワード選定など)

競合分析の次は、自社の「強み」を発見するステップです。差別化できるポイントを見つけることが、法人ブログで存在感を示すために不可欠です。強みを発見するためのワークとして、以下の質問に答えてみましょう。

- 自社の製品・サービスが他社と異なる点は何か?

- 顧客から最も高く評価されている点は何か?

- 社内に独自の専門知識やノウハウがあるか?

- 業界内でのユニークな立ち位置はあるか?

これらの問いに答えることで、ブログで発信すべき独自の視点や価値が見えてきます。

競合との差別化ポイント発見シート

| 分析項目 | 自社 | 競合A | 競合B |

|---|---|---|---|

| メインテーマ | (記入) | (記入) | (記入) |

| 記事の専門性 | (記入) | (記入) | (記入) |

| 更新頻度 | (記入) | (記入) | (記入) |

| 独自コンテンツ | (記入) | (記入) | (記入) |

| 強みとなる差別化ポイント | (分析結果を踏まえた差別化戦略) | ||

発信する情報の整理と専門性の確立

法人ブログで何を発信するかを整理するには、「コンテンツマッピング」という手法が効果的です。これは、ターゲットのニーズと自社の強みを掛け合わせて、発信すべき情報を体系化する方法です。

コンテンツマッピングでは、顧客の購買検討プロセス(認知→興味・関心→比較検討→購入決定)に沿って、それぞれのステージに適した情報を整理します。これにより、読者のニーズに合わせた記事を計画的に提供できます。

| 顧客ステージ | 読者の関心事 | コンテンツ例 |

|---|---|---|

| 認知段階 | 問題や課題の理解 | 業界トレンド、課題解説、用語集 |

| 興味・関心段階 | 解決方法の探索 | ハウツー記事、基礎知識、事例紹介 |

| 比較検討段階 | 選択肢の比較 | 製品比較、選び方ガイド、Q&A |

| 購入決定段階 | 最終判断材料 | 導入事例、費用対効果、開始手順 |

また、法人ブログで専門性を確立するには、以下の点に注意しましょう。

- 一貫したテーマ設定(散発的な話題ではなく、特定分野を掘り下げる)

- データや事例・実績に基づいた信頼性の高い情報提供

- 業界特有の専門用語の適切な解説(初心者にも理解できるよう配慮)

- 自社の実績や知見を活かした独自視点の提供

- テーマにより、監修者を手配(医師、弁護士、社労士、税理士、不動産鑑定士、宅建士、公認会計士、FPなど)

関連資料:【テンプレート無料配布】カスタマージャーニーマップをパワーポイント(PPTX)で作ろう

運用体制と役割分担の検討

法人ブログを継続的に運用するには、適切な体制づくりが欠かせません。企業ブログが途中で更新が止まってしまう主な原因は、運用体制の不備にあります。

効果的なブログ運用には「企画→執筆→編集→公開→分析」という一連のワークフローを誰がどのように担当するか、明確にしておくことが重要です。特に以下の役割を検討しましょう。

ブログ運用に必要な主な役割

- 編集責任者:全体方針の決定、品質管理、スケジュール管理、発注・検収・請求管理

- 執筆者:記事の作成(社内の専門家、マーケティング担当者、外部の協力会社、ライターなど)

- 編集者:文章校正、校閲、SEO最適化、リンク設定

- デザイナー・コーダー:画像作成、レイアウト調整

- 分析担当:アクセス解析、効果測定、改善提案

運用体制を考える際のポイントとして、以下の点も検討しましょう。

| 検討項目 | 具体的な検討内容 |

|---|---|

| 更新頻度 | 週1回、月2回など実現可能な更新ペースを設定 |

| 記事作成フロー | 企画会議→執筆→レビュー→編集→公開の流れと期間 |

| 外部リソース活用 | 必要に応じてライターや編集者の外部委託を検討 |

| 承認プロセス | 記事公開前の確認フローと責任者の設定 |

| コンテンツカレンダー | 年間・四半期・月間の記事公開計画の作成 |

特に中小企業や担当者の少ない組織では、「無理のない運用計画」が重要です。質の高い記事を少ない頻度で継続的に発信するほうが、低品質な記事を頻繁に更新するよりも効果的です。

また、社内の各部門や外部の協力を得るためには、ブログ運用の目的やメリットを明確に共有し、記事作成の負担を分散させる工夫も必要です。例えば、インタビュー形式で専門家の知見を引き出し、編集担当者がまとめる方法なども効果的です。

法人ブログの戦略的基礎づくりは、後の運用効率や成果に大きく影響します。「目的・ターゲット設定」「競合分析と強みの発見」「発信情報の整理」「運用体制の構築」という4つの要素をバランスよく検討し、持続可能なブログ運営の土台を築きましょう。

法人ブログを始める「プラットフォーム」の選び方

法人ブログの成功は、適切なプラットフォーム選びから始まります。ビジネス目標やターゲット層、運用体制に合わせて最適なプラットフォームを選ぶことが重要です。各プラットフォームにはそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットを理解した上で選択する必要があります。

主なブログプロバイダーの選択肢とその特徴

法人ブログを運用するプラットフォームは大きく分けて「CMS構築型」と「SaaS型」に分類できます。それぞれの特性を理解し、自社のニーズに合ったものを選びましょう。

| プラットフォーム種類 | 特徴 | 向いている企業 |

|---|---|---|

| CMS構築型 | 自由度が高く、カスタマイズ性に優れる | デザインや機能にこだわりたい中〜大規模企業 |

| SaaS型ブログサービス | 手軽に始められ、運用負担が少ない | スピード重視のスタートアップや小規模企業 |

| 無料ブログサービス | コスト不要で即開始可能 | 試験的に始めたい企業、予算の限られた企業 |

WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)構築型

CMS構築型の代表格はWordPressです。WordPressの市場シェア統計(2011〜2025 年)|Kinsta®によると、世界中のWebサイトの約43.6%がWordPressで構築されており、法人ブログとしても高い人気を誇ります。

WordPressのメリット

- 高いカスタマイズ性:テーマやプラグインを活用することで、企業の特色に合わせたデザインや機能を実現できます。

- SEO対策の柔軟性:「Yoast SEO」などのプラグインを使用することで、詳細なSEO設定が可能です。

- 拡張性の高さ:ビジネスの成長に合わせて機能を追加できます。ECサイトやメンバーシップサイトへの発展も可能です。

- 所有権の明確さ:自社でサーバーを契約し、ドメインを取得するため、コンテンツの所有権が明確です。

WordPressのデメリット

- 初期構築に専門知識やコストが必要

- セキュリティ対策や定期的なアップデートなどの保守管理が必要

- レンタルサーバー費用やドメイン利用料などのランニングコスト(維持費用)がかかる

WordPressの他にも「Movable Type」などのCMSがあり、大規模サイトやセキュリティ要件の厳しい企業に採用されています。初期費用は高めですが、安定性と拡張性に優れています。

noteなどのSaaS型ブログサービス

近年人気を集めているのが、note、Wix、Shopifyなどの「SaaS(Software as a Service)型」のブログプラットフォームです。

SaaS型のメリット

- 導入の手軽さ:アカウント登録だけですぐに始められます。

- 運用の簡易さ:技術的な知識がなくても直感的に操作できるインターフェースが提供されています。

- 安定性とセキュリティ:プラットフォーム側が管理してくれるため、セキュリティ対策やシステム障害の心配が少ないです。

- コミュニティ効果:特にnoteはプラットフォーム内のユーザーからの流入が期待できます。

SaaS型のデメリット

- カスタマイズ性に制限がある

- プラットフォームの規約変更やサービス終了のリスクがある

- 有料プランでは月額費用がかかる場合が多い

- データの完全なエクスポートが難しい場合がある

noteは特にクリエイティブな発信や、専門知識の共有に適しており、読者とのエンゲージメントを重視する企業に向いています。プロフェッショナルプランでは独自ドメイン(●●.comなどの●●をオリジナルで設定できること)も設定可能です。

その他(はてなブログ、Amebaブログなど)

無料で利用できるブログサービスも法人ブログの選択肢となります。

| サービス名 | 特徴 | 法人利用での注意点 |

|---|---|---|

| はてなブログ | SEO効果が高く、はてなブックマークとの連携が強み | Pro版でないと広告表示あり、ブランディング面で制約 |

| Amebaブログ | ユーザー数が多く、特に美容系や生活系などの女性顧客メインのビジネスに強み | ビジネス利用での制約あり、専門性の高い発信には不向き |

| livedoorブログ | 操作が簡単で初心者でも始めやすい | カスタマイズ性に限界あり、法人としての信頼性に課題 |

これらの無料サービスは、初期コストをかけずに試験的にブログ運用を始めたい企業や、特定のコミュニティへのリーチを目的とする場合に適しています。ただし、ブランディングや専門性の確立を重視する場合は、有料サービスや自社構築型を検討すべきでしょう。

自社に最適なプラットフォームを選ぶ視点

法人ブログのプラットフォーム選びで考慮すべき点は以下の通りです。

予算と人的リソース

初期予算とランニングコスト、そして運用に割けるリソースを明確にしましょう。WordPressなどのCMS構築型は初期コストがかかりますが、SaaS型は月額費用が発生します。また、技術的なスキルを持った人材がいるかどうかも重要な判断基準となります。

ブランディングとデザイン要件

自社のブランドイメージに合わせたデザインにこだわりたい場合は、カスタマイズ性の高いWordPressが適しています。一方、デザインよりもコンテンツの発信スピードを重視する場合は、テンプレートが充実したSaaS型サービスが便利です。

SEOとマーケティング目標

検索エンジンからの流入を重視する場合は、SEO対策の柔軟性が高いWordPressが優位です。一方、すでに確立されたコミュニティ内での認知度向上を目指す場合は、noteやはてなブログなどのプラットフォームが効果的です。

長期的な拡張性

ブログだけでなく、将来的にECサイトやメンバーシップサイトなど機能を拡張する可能性がある場合は、拡張性の高いCMS構築型が適しています。

| 選定基準 | WordPress向き | SaaS型向き |

|---|---|---|

| 予算規模 | 初期投資が可能 | まとまった初期投資が難しい |

| 技術リソース | 社内にIT技術担当がいる | IT知識が少ない |

| カスタマイズ | 独自性を重視 | 標準機能で十分 |

| 運用スピード | じっくり構築したい | すぐに始めたい |

| SEO重視度 | SEOを徹底したい | SEOにこだわりが少ない、SNSなど他の集客も重視 |

本格的な法人ブログ構築は専門サポートも検討する

法人ブログを本格的に運用するなら、専門家のサポートを検討するのも一つの選択肢です。特に以下のような場合は、外部の専門家に相談することをおすすめします。

- ブランディングを重視したデザイン性の高いブログを構築したい

- SEO対策を徹底して、確実に検索上位表示を目指したい

- 社内にWeb制作やコンテンツマーケティングの専門知識を持つ人材がいない

- 複数のシステムと連携した高度な機能(顧客管理、メール配信など)が必要

専門サポートを受ける際のオプションとしては、以下のような選択肢があります。

Web制作会社への依頼

初期構築、デザイン、SEO対策、記事制作、SNS運用などを担当してくれるWeb制作会社は多数存在します。コストはかかるものの、プロフェッショナルな仕上がりが期待できるのが特徴です。

ワンストップ(一つの制作会社にすべて依頼すること)で依頼をすると高額になる可能性があるため、初期構築とデザインのみ、記事納品とSEOのみ、監修のみ、など制作会社の得意分野に応じた使い分けをするのがおすすめです。

フリーランスの専門家の活用

特定の分野(WordPressの構築、SEO対策、記事執筆、記事投稿など)に特化したフリーランスに依頼する方法もあります。Web制作会社に依頼するよりも低コストなのが特徴です。

ブログ運用代行サービス

記事の執筆から投稿、SNS連携までを代行するサービスもあります。社内リソースが限られている企業におすすめです。

なお、どのような形でサポートを受けるにしても、自社のブログ運用の目的やターゲットを明確に伝え、定期的なコミュニケーションを取ることが重要です。また、完全に外部任せにするのではなく、自社でも基本的な更新や運用ができるようになることを目指しましょう。

プラットフォームの選定は、法人ブログ成功の重要な第一歩です。自社の目標、リソース、予算を踏まえて、最適なプラットフォームを選択しましょう。また、スタート後も定期的に選択したプラットフォームが目的に合っているか見直すことも大切です。

なお、当社ではブログ構築やSEO記事入稿をはじめとしたオウンドメディア支援を実施しています。とくにHRプロという人事領域のメディア運営の知見を生かしたHR領域のSEO支援には定評がございます。採用マーケティングご担当の方はぜひ下記をご覧ください!

SEO記事やホワイトペーパーなどの

BtoBコンテンツマーケティング支援

お問合わせはこちら 弊社ソリューションの代表格であります日本最大級の人事ポータルサイト「HRプロ」の運営を通して、様々なビジネスのサポートをさせて頂いている中で「ホームページを作成…

実践!法人ブログコンテンツ作成の基本とSEOのコツ

法人ブログを成功させるには、戦略的なコンテンツ作成とSEO対策が不可欠です。この章では、実際にブログ記事を作成する際の具体的な手順とポイントを解説します。

記事の企画・ネタ出しの考え方

企業ブログにおいて、記事のネタ選びは読者獲得の成否を左右する重要な要素です。効果的なネタ出しには以下のアプローチが有効です。

ペルソナを意識したテーマ選定

ブログ記事の企画では、まず明確なペルソナ(理想的な顧客像)を設定することが大切です。ペルソナの悩みや関心事に応えるテーマを選ぶことで、読者の共感を得やすくなります。

| ペルソナ層 | 考えられる悩み・関心事 | 記事テーマ例 |

|---|---|---|

| 新入社員 | 業務効率化、基礎知識習得 | 「ビジネスメール作成の基本5ステップ」 |

| 部門責任者 | コスト削減、生産性向上 | 「予算削減期でも実現できる組織改革手法」 |

| 経営層 | 事業拡大、リスク管理 | 「中小企業でも実践できるDX推進事例3選」 |

キーワード調査の実施

効果的な記事企画には、ターゲットとなる読者が実際に検索しているキーワードを把握することが重要です。「Google広告のキーワードプランナー」や「Ubersuggest」「パスカル」などのツールを活用して、検索ボリュームと競合状況を確認しましょう。

競合分析からのアイデア発掘

競合他社のブログで人気の記事やテーマを調査することも有効です。ただし単なる模倣ではなく、自社ならではの視点や専門性を加えることが差別化のポイントになります。

読まれる記事構成のポイント

魅力的なコンテンツを作るには、内容だけでなく構成も重要です。読者を惹きつけ、最後まで読んでもらうための記事構成のポイントを解説します。

導入部(リード文)の重要性

記事の冒頭300文字程度は、読者が「読み続けるかどうか」を判断する重要な部分です。読者の悩みに共感を示し、この記事を読むことで得られるメリットを明確に伝えましょう。

スキャンしやすい構造設計

ウェブ上の文章は「斜め読み(スキャン)」される傾向があります。以下の要素を取り入れて、読者が情報を素早く把握できる構造を心がけましょう。

- 見出し(H2、H3、H4)の階層構造を明確に

- 1段落は3〜4行程度に抑える

- 箇条書き(リスト)の活用

- 重要なポイントは太字や色を使って強調

- 図表やイメージで視覚的に補足

PREP法による説得力のある構成

PREP法(Point-Reason-Example-Point)は、ビジネス文書でよく使われる構成法です。

- Point:結論・主張を最初に述べる

- Reason:なぜそう言えるのかの理由・根拠を示す

- Example:具体例や事例で説明する

- Point:再度結論を述べて締めくくる

この構成法を使うことで、読者は要点を明確に理解しやすくなります。

執筆時の心がけ

実際に記事を書く際に意識すべきポイントを解説します。

プロフェッショナルな文体を保ちつつ親しみやすさを

法人ブログでは専門性と信頼性が求められますが、堅苦しすぎる文章は読者を遠ざけてしまいます。専門用語を適切に説明しながら、読者に語りかけるようなトーンで書くことがおすすめです。

データや事例による裏付け

主張や提案には、できるだけ具体的なデータや事例による裏付けを加えましょう。「〜と言われています」といった曖昧な表現よりも、「〜の調査によると○○%が〜」といった具体的な数字や出典を示すことで信頼性が高まります。

画像・図表の効果的な活用

テキストだけでなく、適切な画像や図表を使うことで理解度と記憶度が高まります。特に複雑な概念や手順を説明する際は、フローチャートやインフォグラフィックが有効です。ただし、使用する画像は著作権に配慮し、必要に応じて自社オリジナルの素材を作成しましょう。

校閲・推敲の重要性

文章の誤字脱字はもちろん、論理展開の一貫性や情報の正確性を確認するための校閲プロセスを設けましょう。可能であれば、執筆者以外の目で内容をチェックすることをおすすめします。

SEO(検索エンジン最適化)の基礎知識

せっかく良質な記事を書いても、検索エンジンで上位表示されなければ読者に届きません。効果的なSEO対策の基本を押さえましょう。

キーワード最適化のポイント

SEOの基本はターゲットキーワードの適切な配置です。以下の箇所にキーワードを自然に組み込みましょう。

| 配置場所 | 重要度 | 注意点 |

|---|---|---|

| タイトル・H1 | 最重要 | キーワードを含めつつも魅力的な表現に |

| URL | 高 | シンプルで覚えやすいものに |

| 見出し(H2、H3) | 高 | 自然な文脈でキーワードを含める |

| 導入部(最初の段落) | 高 | キーワードを早めに登場させる |

| 本文中 | 中 | 適度な密度で自然に(詰め込みすぎない) |

| 画像のalt属性 | 中 | 画像の内容を正確に説明する形で |

| メタディスクリプション | 中 | 検索結果での表示文として魅力的に |

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重視

先ほども述べたように、Googleは 、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)を重視しています。自社の専門領域に関する深い知見を示し、正確かつ有益な情報を提供することで、E-E-A-Tの評価を高めましょう。特にYMYLカテゴリ(金融、健康、安全、法律など)の記事では、情報の正確性と信頼性が厳しく評価されます。

社内のリソースだけでブログを書くのに不十分な場合は監修者を探しましょう。

内部リンク・外部リンクの活用

記事内で関連する自社の他記事にリンクを張る「内部リンク」と、信頼性の高い外部サイトへの「外部リンク」を適切に配置することで、SEO評価を高められます。特に内部リンクは、サイト内の回遊率向上にも寄与します。

モバイルフレンドリーの重要性

現在、Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、モバイル対応の良し悪しがSEO評価に大きく影響します。レスポンシブデザインの採用や、モバイル表示での可読性(読みやすさ)確保が重要です。

なお、モバイルフレンドリーについては「Lighthouse の概要 | Chrome for Developers」でやり方を確認できます。

Core Web Vitalsへの対応

Googleが提唱する「Core Web Vitals」(コアウェブバイタル)は、ページの読み込み速度や操作性などユーザー体験に関わる指標です。特に以下の3要素が重要視されています。

- LCP(Largest Contentful Paint):メインコンテンツの読み込み速度

- FID(First Input Delay):ユーザーの操作に対する応答速度

- CLS(Cumulative Layout Shift):表示の安定性(読み込み中にレイアウトが崩れないか)

これらの指標を改善することで、検索順位の向上と離脱率の低下が期待できます。PageSpeed Insightsを使って、自社サイトのパフォーマンスを測定してみましょう。

定期的な更新の重要性

検索エンジンは「鮮度」も評価要素としています。既存記事も定期的に最新情報へと更新することで、SEO評価を維持・向上させることができます。特に「最新」「2025年版」などの時期を示す表現がタイトルに含まれる記事は、常に最新の情報に更新しておきましょう。

法人ブログのコンテンツ作成とSEO対策は、一朝一夕で結果が出るものではありません。継続的な改善と最新トレンドへの対応が重要です。次章では、ブログ運用後の効果測定と改善サイクルについて解説します。

ブログ運用後の効果測定と改善サイクル

法人ブログを立ち上げた後、単に記事を投稿し続けるだけでは効果的な運用はできません。成功するブログ運営には、効果測定と継続的な改善が不可欠です。この章では、ブログ運用後のデータ分析と改善方法について詳しく解説します。

成果指標(KGI/KPI)の設定と計測

ブログ運用における効果測定の第一歩は、適切な指標を設定することです。その際、最終的な目標を示すKGI(Key Goal Indicator)と、そこに至るための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator)を区別して設定することが重要です。

| 指標の種類 | 具体例 | 測定頻度の目安 |

|---|---|---|

| KGI(最終目標) | 問い合わせ数、資料請求数、売上、契約数など | 月次/四半期 |

| KPI(中間指標) | PV数、UU数、滞在時間、直帰率、流入経路など | 週次/月次 |

| その他の指標 | SNSシェア数、コメント数、メルマガ登録数など | 随時 |

特に重要なのは、ブログの目的に合致した指標を選ぶことです。例えば、ブランディングが目的であれば「ブログ滞在時間」や「直帰率」、リード獲得が目的であれば「資料ダウンロード数」や「お問い合わせ数」といった指標を重視すべきでしょう。

GA4などを使ったデータ分析

効果測定には適切なツールの活用が欠かせません。中でも代表的なのが「Google アナリティクス 4(GA4)」です。GA4は無料でありながら、ブログのパフォーマンスを多角的に分析できる強力なツールです。

GA4で特に注目すべき分析ポイントには以下のようなものがあります。

- ユーザー属性:年齢、性別、地域、デバイスなど

- 流入経路:オーガニック検索、SNS、リファラル(別サイト経由)など

- ユーザー行動パス:ページ遷移の流れ

- コンバージョン率とその要因分析

- よく読まれている記事とその特徴

GA4の基本的な設定方法は、Googleアナリティクス公式ヘルプに詳しく記載されています。また、より詳細な分析には「Googleサーチコンソール」との連携も効果的です。

効果的なデータ分析のコツ

データ分析を行う際は、単なる数字の把握だけでなく、「なぜその数字になったのか」という背景や要因を探る視点が重要です。たとえば、PV数が増えたとしても、それが一時的なSNSの拡散によるものなのか、SEO対策の成果なのかで、次にとるべきアクションは大きく変わります。

また、定点観測的に継続してデータを取ることで、時系列での変化やトレンドを把握することができます。週次・月次・四半期など、複数の時間軸でデータを見る習慣をつけましょう。

改善サイクルPDCAの回し方

データ分析の結果を踏まえ、ブログ運用を継続的に改善していくためのフレームワークがPDCAサイクルです。法人ブログにおけるPDCAの具体例は以下の通りです。

| プロセス | 実施内容 |

|---|---|

| Plan(計画) | 目標設定、ペルソナ設定、コンテンツ企画、キーワード選定 |

| Do(実行) | 記事執筆・公開、SNS連携、メルマガ配信 |

| Check(評価) | PV・CV分析、ユーザー行動分析、競合分析 |

| Action(改善) | コンテンツ改善、新規企画立案、リソース配分見直し |

PDCAサイクルを効果的に回すためのポイントは、サイクルの回転速度を適切に設定することです。短期的なPDCA(週次・月次)と長期的なPDCA(四半期・半期)を組み合わせることで、日々の改善と中長期的な戦略修正をバランスよく行うことができます。

データに基づく具体的な改善アクション例

- 滞在時間が短い記事 → 内容の充実、構成の見直し

- PVは多いがCVに繋がらない記事 → CTA(行動喚起)の追加・改善

- 閲覧デバイスの傾向変化 → モバイル対応の強化

- 特定キーワードからの流入増加 → 関連コンテンツの拡充

- SNSからの流入減少 → シェアボタンの位置変更、SNS投稿方法の見直し

他のマーケティング施策との連携で効果を最大化

法人ブログは単独で機能するものではなく、他のマーケティング施策と連携することで効果を最大化できます。主な連携施策には以下のようなものがあります。

SNSマーケティングとの連携

ブログ記事をSNSで拡散することで、より多くのユーザーにリーチできます。特に、記事の内容に合わせてプラットフォームを選択することが重要です。例えばビジュアルが重要な内容はInstagramやPinterest、専門的な内容はLinkedIn(リンクトイン)やXが効果的です。

メールマーケティングとの連携

定期的なメールマガジンでブログ記事を紹介することで、既存顧客や見込み客との継続的な接点を持つことができます。記事の要約や「続きを読む」リンクを効果的に活用し、メール経由でのブログ流入を促進しましょう。

当サイトのメルマガ登録もぜひよろしくお願いします!マーケティング関連のお役立ち情報を定期配信(月2〜4回程度)しています。

リスティング広告との連携

特に重要なコンテンツや、コンバージョンにつながりやすい記事については、リスティング広告を活用して露出を増やすことも効果的です。その際、ブログ記事とランディングページの内容の一貫性を保つことがポイントです。

オフラインマーケティングとの連携

セミナーや展示会などのオフラインイベントでブログを紹介したり、逆にイベントの内容をブログで詳しく解説したりすることで、オンラインとオフラインの相乗効果を生み出せます。

継続こそ力なり!ブログを続けるためのヒント

ブログの効果は一朝一夕で現れるものではありません。特に法人ブログでは、継続的な情報発信が信頼性の構築につながります。長期的な運用を成功させるためのヒントをご紹介します。

コンテンツカレンダーの活用

年間・四半期・月間のコンテンツカレンダーを作成し、計画的に記事を準備することで、突発的な作業負荷を減らし、継続的な発信が可能になります。季節イベントや業界の定例行事も織り込んでおくとよいでしょう。

関連資料:【無料テンプレート】コンテンツマーケティング・カレンダーで更新スケジュール計画を立てよう

執筆チーム・体制の構築

一人に負担が集中しないよう、複数のメンバーで分担する体制を整えることが重要です。各メンバーの得意分野を活かした記事執筆の役割分担や、編集・校正プロセスの明確化などが含まれます。

外部リソースの活用

すべてを社内で行うのではなく、必要に応じて外部のライターやデザイナー、SEOコンサルタントなどを活用することも検討しましょう。特に専門性の高い内容や、制作リソースが不足する場合に効果的です。

人事・HR領域の専門分野については、ぜひ当社ProFutureにご相談ください!

成功体験の共有

ブログ運用による成功事例(問い合わせ増加、メディア掲載など)を社内で共有し、運用チームのモチベーション維持に繋げることも大切です。数値だけでなく、顧客からの具体的なフィードバックなど定性的な効果も共有しましょう。

ブログ運用は短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点で継続的に取り組むことが成功の鍵です。データに基づいた改善を繰り返しながら、御社のビジネス目標達成に貢献する強力なマーケティングチャネルとして育てていきましょう。

まとめ:法人ブログはビジネスを支える基盤

法人ブログは単なる情報発信ツールではなく、企業のブランド力向上、見込み顧客の獲得、採用強化、そして顧客との関係深化を支える重要な基盤となりえます。戦略的にブログを運用し、継続的に改善を重ねることで、ビジネスは着実に成長していくでしょう。

もし法人ブログの立ち上げや運用で課題を感じたら、ぜひ当社のサービス「HR SEO」にご相談ください。ブランド力向上やビジネス成長を加速させるお手伝いをさせていただきます。