現代社会を席巻する「推し活」の熱狂は、BtoB企業の未来を拓くファンマーケティングの鍵となります。本記事では、なぜ人々が「推し」に熱狂するのかを解き明かし、その心理学的メカニズムをBtoB顧客のロイヤルティ向上に応用する方法を解説。顧客を「自社推し」に変える具体的なエンゲージメント施策やコミュニティ形成、国内外の成功事例を通じて、貴社が持続可能な成長を実現するための実践的な戦略を学ぶことができます。

関連記事

・秀吉・家康を警戒させた千利休と古田織部のファンマーケティング【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第3回】

・【インタビュー】東芝データが描くデータ活用の未来:レシートによる推し活から地域活性まで、その可能性を探る

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

推し活の魅力と現代社会におけるその影響

推し活とは何か 定義と多様な楽しみ方

「推し活」とは、特定の人物やキャラクター、ブランドなど、自分が最も「推したい」対象を熱心に応援し、支援する活動全般を指します。この「推す」という言葉は、もともとアイドルファン文化の中で使われていた表現が一般に広まったもので、現在ではその対象はアイドルやアーティスト、俳優、声優、スポーツ選手といった「3次元」の人物に留まらず、アニメや漫画のキャラクター、VTuber、さらには動物、鉄道、建造物、ブランドなど、非常に多岐にわたります。

2011年に「推しメン」が、2021年に「推し活」が、ユーキャン主催の「新語・流行語大賞」にノミネートされ、「推し」という概念は今や一般的に認識されています。

参考リンク

・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞(2011年)

・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞(2021年)

・1 今どき推し活事情(国民生活センター)

かつての「オタク活動」が一部の限られたコミュニティ内で閉鎖的に行われる傾向があったのに対し、推し活はSNSの普及や多様性を尊重する社会の広がりとともに、よりオープンで幅広い層に受け入れられるようになりました。推し活の楽しみ方は個人の数だけ存在すると言っても過言ではありませんが、代表的な活動としては以下のようなものが挙げられます。

- グッズの購入と収集:「推し」に関連するフィギュア、アクリルスタンド(アクスタ)、ぬいぐるみ(ぬい)、タオル、アクセサリー、洋服、メンバーカラー(メンカラ)のサイリウム、CD、アートブックなどの公式グッズを購入し、コレクションすること。限定品やシリーズものを網羅的に集めることに喜びを感じ、自宅に「推し棚」「推し部屋」を作るファンもいます。

- イベントへの参加:ライブ、舞台、ファンミーティング、握手会、コラボカフェなど、「推し」に直接会える機会や、その世界観を体験できるイベントに参加すること。これはファンにとって特別な体験となります。

- SNSでの情報発信と交流:X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを通じて、「推し」の魅力を発信したり、他のファンと情報交換や感想を共有したりすること。共通の趣味を持つ仲間との交流は、推し活の大きな醍醐味の一つです。

- 聖地巡礼:アニメやドラマの舞台、MVのロケ地、ゆかりの場所などを訪れること。グッズを持参して写真を撮る「ぬい撮り」や「アクスタ撮影」も人気です。

- 二次創作活動:イラストや動画、小説など、「推し」をテーマにした創作活動を行うこと。

- 応援消費:「推し」のイメージカラーの商品を購入したり、誕生日などに合わせて「応援広告」を出稿したりするなど、間接的に「推し」を支援する消費行動も含まれます。

参考リンク:【秘密の推し棚】「魅せる」と「隠す」を2秒で切り替え!天板を開くとステージが出現する、大容量の推し活収納が発売 | ビーズ株式会社のプレスリリース

なぜ人は「推し」に熱狂するのか 心理学的アプローチ

人々が「推し」に熱狂する背景には、多様な心理的要因が存在します。推し活は単なる趣味や娯楽を超え、個人の心の健康や自己形成にも深く関わっているのです。

- 所属感とアイデンティティの形成:「推し」を応援することは、ファンクラブやオンラインコミュニティへの参加を通じて、個人に強い所属感をもたらします。同じ「推し」を持つ仲間との一体感は、居場所を与え、自己のアイデンティティの一部として認識されることがあります。

- 共感と自己投影:ファンは「推し」の努力や成長に共感し、感情移入することで、「推し」の成功をまるで自身の成功のように感じ、達成感や有能感を覚えます。また、「推し」に理想の自分や憧れの姿を重ね合わせる「自己投影」も、熱狂の大きな要因です。

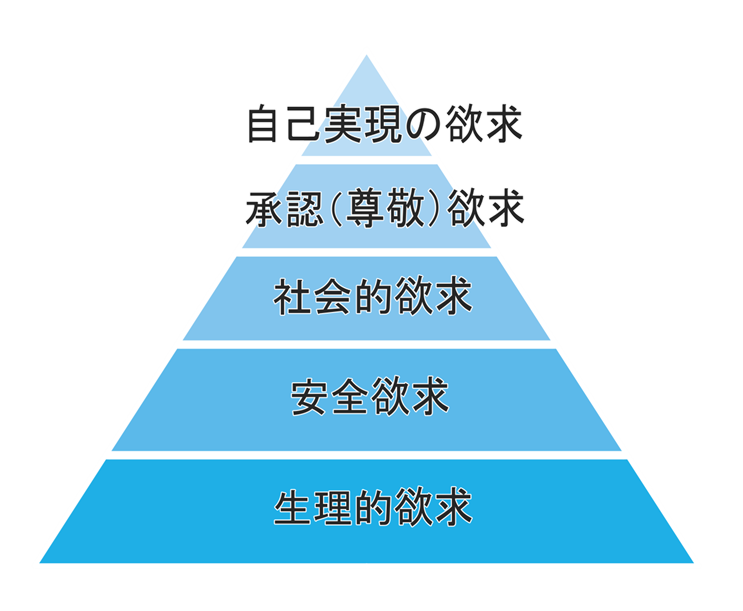

- 承認欲求の充足:SNSなどで「推し」の魅力を発信し、他のファンから「いいね」や共感のコメントを得ることで、自分の「推し」が認められると同時に、自分自身も承認されていると感じ、承認欲求が満たされます。

- 高揚感と一体感:ライブやイベントで「推し」と同じ空間を共有し、大勢のファンと共に声援を送ることで、エンドルフィンが分泌され多幸感に包まれることがあります。この集団での応援は、連帯感や仲間意識を生み出し、高揚感を一層高めます。

- 健康的逃避とストレス解消:日常生活のストレスや緊張から一時的に離れ、「推し活」に没頭することは、心の健康に貢献する「健康的逃避」として機能します。推し活は、疲れた日々の中で心のリフレッシュとなり、精神的な安定感や生活の「張り」をもたらします。

- モチベーションの向上:新しいグッズの発売やライブの開催など、「推し」に関連する目標ができることで、日常生活にポジティブな刺激とモチベーションが生まれます。

「承認欲求」の関連記事:マズローの欲求5段階説とは?マーケティングに活用する方法

推し活がもたらす経済効果とコミュニティの力

推し活は個人の楽しみの枠を超え、現代社会において無視できないほどの大きな経済効果とコミュニティの力を生み出しています。

経済効果と市場規模

推し活市場は近年急速に拡大しています。調査範囲が若干異なるものの、矢野経済研究所の「オタク」に関する消費者アンケート調査によれば、2023年時点で年間約8,000億円、2024年には年間1兆円以上に上ると推計されています。

参考リンク

・推し活の市場規模は1兆円以上? 物価高に負けない消費の詳細は 野村證券・岡崎康平 | NOMURA ウェルスタイル – 野村の投資&マネーライフ

・「推し活」が幸福度を高める?!「応援」から「感謝」まで、多様な推しとの関係性を生み出す”オシノミクス” ―HAKUHODO HUMANOMICS STUDIOがレポート第2弾を発表― |お知らせ|博報堂 HAKUHODO Inc.

推し活市場は、ファンの熱量に支えられた「熱量経済」や「オシノミクス」などとも呼ばれ、商品やサービスの購入が「推しへの投資」と捉えられることで、高額な消費や継続的な支出が発生しやすいのが特徴です。

推し活がもたらす経済効果は多岐にわたり、以下のような分野で顕著です。

- グッズ販売:キャラクターグッズ、CD、DVD、限定アイテム、コラボ商品などの購入。収集性が高い消費行動が特徴です。

- イベント関連消費:ライブチケット、舞台観劇、ファンミーティング参加費、イベント会場での飲食費や交通費など。

- デジタルコンテンツ:オンラインライブ視聴料、ファンクラブ会費、ゲーム内課金、デジタルグッズ購入など、多様な形態に広がっています。

- 地域活性化:アニメやドラマ、ゆかりの地を巡る「聖地巡礼」により、その地域への観光客が増加し、宿泊、飲食、土産物購入などで地域経済に大きな波及効果をもたらします。

- 広告効果:ファンによるSNSでの情報拡散は、強力なプロモーションとなり、新たなファン層の獲得や消費行動を促進します。また、誕生日などにファンが自費で出す「応援広告」も、新たな経済活動として注目されています。

この市場拡大の背景には、SNSの普及による情報共有の容易さ、イベントの増加、そして新型コロナウイルス感染症による在宅時間の増加でオンラインコンテンツへの需要が高まったことなどが挙げられます。

コミュニティの力

推し活は、単なる個人消費に留まらず、強固なファンコミュニティを形成する力を持っています。共通の「推し」を持つ人々は、オンライン(SNS、ファンサイト、掲示板)とオフライン(交流会、鑑賞会)の両方で活発に交流します。

- 連帯感と情報共有:ファン同士は「推し」への愛を共有し、情報交換を行うことで、強い連帯感と仲間意識を育みます。これは「推し」の魅力を語り合ったり、イベントの感想を共有したりする中で深まります。

- 共創と拡散:コミュニティ内では、ファンアートや二次創作といった共創活動が盛んに行われます。また、ファンが自発的に情報を発信し、魅力を拡散する力は、「推し」の認知度向上や新たなファン獲得に大きく貢献します。

- 社会受容性の向上:かつては「閉じた文化」と見られがちだったオタク文化に対し、推し活は「個性的で魅力的な趣味」として社会に広く受け入れられるようになりました。多様性を尊重する現代社会において、「推し」を公言することが一種のステータスとなる傾向も見られます。

このように、推し活は経済活動の活性化だけでなく、人々のつながりを生み出し、社会にポジティブな影響を与える力を持っているのです。

「コミュニティマーケティング」の関連記事:【2025年最新】これからのコミュニティマーケティング戦略|LTVを最大化する手法と国内事例

推し活の熱量をBtoBファンマーケティングへ応用する

「推し活」で培われる熱量や深い愛着は、個人の趣味の領域に留まらず、ビジネスの世界、特にBtoB(企業間取引)におけるマーケティングにおいても大きな可能性を秘めています。この章では、推し活の情熱をBtoBファンマーケティングに応用することの意義と、それが企業にもたらす具体的なメリット、そして「推し」られるBtoB企業になるための要素について深く掘り下げていきます。

ファンマーケティングとは何か BtoBにおける重要性

ファンマーケティングとは、企業や商品、サービスを熱烈に支持する「ファン」を増やし、その熱量を活用して売上向上を目指すマーケティング戦略です。従来の広告主導型マーケティングとは異なり、ファンからの自発的な口コミや情報拡散を重視する点が特徴です。新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客のロイヤルティを高め、長期的な関係性を築くことを目的としています。

近年、BtoC(企業対消費者)領域で注目されてきたファンマーケティングですが、BtoB企業においてもその重要性は急速に高まっています。情報過多の現代において、顧客の購買プロセスは複雑化し、少子高齢化による市場の縮小も相まって、従来の広告による新規顧客獲得の効率は悪化しています。このような背景から、既存顧客との関係性を強化し、彼らを「自社推し」のファンへと育成することが、持続的な企業成長の鍵となります。

BtoBビジネスでは、一般的に高額な商材を扱い、購買に至るまでの検討期間(リードタイム)が長く、複数の意思決定者が関与する傾向があります。この複雑なプロセスにおいて、企業や製品・サービスに対して強い愛着や信頼を持つ「ロイヤルカスタマー」の存在は極めて重要です。単なる顧客満足度を超え、感情的な結びつきを伴う「ファン」は、社内における強力な擁護者となり、意思決定を後押しする力となります。

関連記事:BANT(BANT条件)をBtoBにおける営業活動に活用するには?

「自社推し」顧客を増やすメリット ロイヤルティ向上の先にあるもの

BtoB企業が「自社推し」の顧客を増やすことは、単なる顧客ロイヤルティの向上に留まらない、多岐にわたるメリットをもたらします。

- 中長期的な売上安定とLTVの最大化:

「自社推し」の顧客は、製品やサービスを継続的に利用してくれるため、将来にわたる安定した売上を確保し、顧客生涯価値(LTV)を最大化します。彼らは価格競争に左右されにくく、長期的な取引関係を維持する傾向があります。 - 強力な口コミと新規顧客獲得:

個人的な「推し活」と同様に、企業を「推す」顧客は、自発的にその魅力や価値を周囲に伝えてくれます。SNSでの発信、ブログでの紹介、業界内での推奨など、ファンによる口コミは、広告よりも高い信頼性を持ち、新たな顧客獲得に繋がる強力なチャネルとなります。これは広告宣伝費の削減にも貢献します。 - ブランド認知度の向上と強化:

熱心なファンは、企業のブランドアンバサダーとして機能します。彼らの発信を通じて、企業やブランドの認知度は自然に向上し、業界内での信頼性も高まります。 - 製品・サービスの共同開発と改善:

「自社推し」の顧客は、製品やサービスに対する深い理解と愛着があるため、改善提案や新機能のアイデア提供に積極的です。彼らの貴重なフィードバックを開発プロセスに取り入れることで、顧客ニーズに合致したより良い製品・サービスを共創し、イノベーションを促進できます。 - 従業員エンゲージメントの向上:

顧客が自社のファンであることは、社内の従業員にとっても大きな喜びとなり、企業への信頼感や仕事へのモチベーションを高める効果があります。顧客からの肯定的な声は、従業員のエンゲージメントを強化し、企業文化の醸成にも寄与します。

BtoB企業が目指すべき「推される」存在とは

BtoB企業が顧客に「推される」存在となるためには、単に優れた製品やサービスを提供するだけでなく、顧客の心に響く多角的な価値を提供する必要があります。

- 情緒的価値と共感の提供:

BtoB取引においても、顧客は機能的価値だけでなく、企業のビジョン、ミッション、理念、文化といった「情緒的価値」に共感を覚えます。製品開発の背景にあるストーリー、社会貢献への取り組み、従業員の情熱などを積極的に発信することで、顧客は「この企業と共に成長したい」という感情を抱くようになります。 - 課題解決への深いコミットメント:

顧客の抱える課題を深く理解し、その解決に真摯に向き合う姿勢は、BtoB企業が信頼される上で不可欠です。単なる製品提供に終わらず、顧客のビジネス成功を共に目指すパートナーとしての役割を果たすことで、強固な信頼関係が築かれ、「推される」存在へと昇華します。 - 透明性と信頼性:

BtoB取引では、長期的な関係が前提となるため、企業としての透明性と信頼性が極めて重要です。約束を守り、誠実な対応を徹底することで、顧客は安心して取引を継続し、企業への「忠誠心(ロイヤリティ)」を育みます。 - 「人」を介した魅力の発信:

特に無形商材を扱うBtoB企業にとって、「人」の魅力は「推し」の対象となり得ます。営業担当者、カスタマーサポート・サクセスの担当者、さらには経営層や開発者のパーソナリティ、専門性、顧客への熱い想いを発信することで、顧客は企業全体に愛着を感じるようになります。 - 一貫した顧客体験(CX)の提供:

顧客が企業と接するあらゆるタッチポイントにおいて、一貫して質の高い顧客体験を提供することが、「推し」に繋がります。製品導入時のサポート、問い合わせ対応、定期的な情報提供など、全てのプロセスで顧客の期待を超える体験を提供することで、ロイヤルティと愛着が深まります。

「自社推し」顧客を育てるBtoBファンマーケティング戦略

BtoB企業が持続的な成長を遂げるためには、単なる取引関係を超え、顧客が自社を「推し」として熱烈に応援してくれるような関係性を築くことが不可欠です。ここでは、そのための具体的なファンマーケティング戦略について深掘りします。

顧客を「推し」に変えるエンゲージメント施策

顧客を「推し」に変えるためには、一貫した顧客体験の提供と、共感を呼ぶ企業からの情報発信が鍵となります。

顧客体験の向上と感動の創出

BtoBビジネスにおいて、製品やサービスの機能面での差別化が難しくなる中で、顧客体験(CX)の向上が競争優位性を確立する重要な要素となっています。顧客体験とは、製品やサービスの検討段階から購入後のサポートまで、顧客が企業とのあらゆる接点で得る価値の総体です。これを向上させることで、ブランドイメージの向上、継続的な関係性の構築、そして競合他社との差別化が可能になります。

顧客に感動を創出するためには、単に課題を解決するだけでなく、期待を超える価値提供が求められます。例えば、顧客のニーズを深く理解した上で、パーソナライズされた情報提供や、予測的なサポートを行うことが効果的です。顧客の課題解決に積極的に貢献し、成功体験を共に創出することで、顧客は製品やサービスだけでなく、企業そのものに強い愛着と信頼を抱くようになります。

関連記事:【完全版】CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?今さら聞けない基本から売上UPに繋げる戦略まで

共感を呼ぶ企業文化とストーリーの発信

顧客が企業を「推し」と認識するためには、その企業の人間性や理念に共感することが重要です。そのためには、企業文化やストーリーを積極的に発信し、顧客の感情に訴えかけるアプローチが有効です。

具体的には、製品開発の裏側にある開発秘話、経営陣のビジョンや哲学を語る対談、顧客の成功事例を物語として紹介するコンテンツ、企業の歴史や独自の文化、パートナーシップの物語などが挙げられます。これらのストーリーをウェブサイト、ブログ、SNS、セミナー/ウェビナーなどを通じて発信することで、顧客は企業に親近感を覚え、単なるビジネスパートナー以上の関係性を築くことができます。

コミュニティ形成による顧客との関係深化

「推し」の熱量を高めるためには、ファン同士が交流し、企業と直接つながる場を提供することが非常に効果的です。BtoBにおいても、顧客コミュニティの形成は、顧客との関係を深化させる重要な戦略となります。

オンラインとオフラインでの交流機会の提供

顧客コミュニティは、オンラインとオフラインの両方で交流機会を提供することで、より強固な関係性を築くことができます。オンラインでは、SNSのグループ機能、ビジネスチャットツール(Slack、Discordなど)、専用のコミュニティサイトなどを活用し、顧客同士が情報交換したり、疑問を解決し合ったりできる場を設けます。これにより、顧客は製品やサービスに関するノウハウを共有し、企業への帰属意識を高めることができます。

オフラインでは、ユーザー会、セミナー、勉強会、交流会といったイベントを定期的に開催します。これらの場では、顧客が直接企業担当者と交流したり、他の顧客企業の担当者とネットワーキングしたりする機会を提供します。

なお、当社ProFuture株式会社では、当社サービスであるHRプロ、HRサミットをご活用中のBtoBベンダー企業様同士の交流会を定期的に開催しています。ベンダー交流会について詳細が気になる方は、ぜひお問い合わせください。

日本最大級の人事向けポータルサイト「HRプロ」

資料請求はこちら 「HRプロ」は、人事担当者に役立つさまざまな情報配信から、課題解決に導くサービス、ダウンロード資料、各種セミナー・体験会情報を掲載する日本最大級の人事向けポータル…

顧客の声を取り入れた製品・サービス開発

顧客が「推し」となるためには、企業が顧客の声に真摯に耳を傾け、それを製品やサービスに反映させる姿勢を示すことが不可欠です。顧客の声(VoC:Voice of Customer)は、問い合わせ内容、アンケート回答、SNS投稿、製品レビューなど、多様なチャネルから収集できます。

これらの声を分析し、製品やサービスの品質改善、新機能の開発、さらには新たなサービス創出の起点とすることで、顧客は「自分たちの声が届いている」「企業が私たちの成功を考えてくれている」と感じ、企業への信頼と愛着を深めます。

株式会社EXIDEAが2022年2月に実施したVoC活用に関する調査によると、BtoBマーケティング担当者の87.7%がVoCの活用が重要だと回答しており、顧客のニーズを深く理解し、それを開発に活かすことが差別化につながると考えています。

参考リンク:BtoBマーケ担当者の87.7%が、「今後顧客の声(VoC)の活用が重要になる」と回答。一方、約3社に1社は、部署を横断して顧客の声を活用できていない状況 | 株式会社EXIDEAのプレスリリース

顧客を開発プロセスに巻き込む「共創」の機会を設けることも、強い「自社推し」顧客を育てる上で有効な手段です。

関連記事:お客様の声を活かす方法とは?サービス向上にやるべきこと

成功事例に学ぶBtoB企業の推し活マーケティング

BtoB企業においても、「推し活」の熱量をマーケティングに活用し、大きな成果を上げている事例は少なくありません。ここでは、国内外の具体的な取り組みを見ていきましょう。

HubSpot Japan(ハブスポット)

マーケティング、セールス、カスタマーサービスのソフトウェアを提供する同社は、ユーザー同士が交流し、学び合うための公式コミュニティ「HubSpot コミュニティー」を運営。製品の機能に関する質問だけでなく、マーケティング全般の知識共有の場としても機能しており、ユーザーのエンゲージメントを高めています(日本語版 HubSpot コミュニティー | HubSpot(ハブスポット))。

AWS(アマゾン ウェブ サービス)

クラウドコンピューティングサービスを提供する同社は、熱心なユーザーコミュニティ「JAWS-UG(AWS User Group - Japan)」を擁し、技術的な情報交換や勉強会を活発に行っています。AWSは、このコミュニティを通じて、サービスの普及を促進し、ユーザーからのフィードバックを製品開発に活かすという好循環を生み出しています(JAWS-UG(AWS User Group – Japan))。

Sansan

名刺管理サービスを提供する同社はユーザーのコミュニティーを活性化するため、Sansan事業部内に「コミュニティ戦略室」を設置し、先行ユーザーが潜在顧客にサービスを支持する口コミを広める好循環を生み出しています(Sansan Innovation Community)。

関連記事:【図解つき】潜在顧客とは?課題発生時に“第一想起”されるマーケ支援会社直伝のリード枯渇を防ぐ開拓手法

サイボウズ

グループウェアを提供する同社は、サイボウズOfficeユーザー向けの無料オンラインコミュニティ「オフコミ」を設けています。これにより、製品の機能だけでなく、企業の理念に共感する「推し」顧客を増やしています(「オフコミ」〜サイボウズ Office コミュニティ〜)。

BtoB顧客を熱狂的な「推し」に変える6つのチェックリスト

BtoB企業が持続的な成長を遂げるためには、単なる取引関係を超え、顧客が自社を「推し」と認識するほどの強固な関係性を築くことが不可欠です。ここでは、その実現に向けた具体的な提言と、今後のファンマーケティングにおける「推し活」の可能性について深く掘り下げていきます。

1. 持続可能な「自社推し顧客基盤」を構築する

BtoB領域における「自社推し」の顧客基盤構築は、一過性の施策ではなく、長期的な視点に立った戦略的な取り組みが求められます。顧客ロイヤルティの向上は、アップセルやクロスセルへの発展、製品やサービスへの信頼性向上、さらには口コミによる新規顧客獲得に寄与し、企業の成長と持続可能性をサポートします。

2. 顧客は「感情」で企業を選ぶ:「感情的価値」を追求する

BtoCほどではないものの、BtoBの顧客も、合理性だけでなく感情的な側面で企業を選ぶ傾向があります。製品やサービスの機能的価値だけでなく、企業文化、社員の情熱、社会貢献への姿勢など、顧客の共感を呼ぶ「情緒的価値」を積極的に発信することが重要です。 例えば、製品開発の裏話や導入事例、社員インタビューといったコンテンツは、顧客が企業の価値観や取り組みに触れる貴重な機会となります。

3. 契約後が本番!エンゲージメントを仕組み化する

顧客を「推し」に変えるためには、契約後も継続的に顧客と接点を持ち、関係を深化させる仕組みが必要です。定期的なフォローアップ、ファン限定イベント、特別オファーの提供は、顧客に「大切にされている」という実感を与え、企業との関係を長く続ける動機付けとなります。 また、顧客のニーズや価値観を深く理解するためのアンケートやインタビュー、データ分析を継続的に実施し、顧客ごとの課題解決に繋がるパーソナライズされたサービスを提供することが、ロイヤルティ向上に不可欠です。

4. AIとデータ活用で「あなただけ」の特別体験を届ける

AI技術の進化は、顧客一人ひとりの行動履歴や購買履歴を分析し、最適なタイミングで最も関連性の高い情報やサービスを自動で提供することを可能にします。これにより、顧客は「自分だけ」に向けられた特別な価値を感じ、企業への愛着を深めることができます。例えば、AIチャットボットによる24時間対応は、顧客の疑問や課題に迅速に対応し、エンゲージメント向上に貢献します。

5. メタバース空間が拓く、BtoB体験の新たな可能性

メタバースやVR/AR技術の進展は、BtoB企業が顧客に提供できる体験の幅を広げます。バーチャル空間での製品デモンストレーション、オンライン展示会、没入型トレーニングなどは、地理的な制約を超えて顧客に深い理解と感動を提供し、「推し」としての魅力を高める新たな機会となるでしょう。

6. 顧客を巻き込む!共創コミュニティによる「推し顧客」の育成

顧客を単なる購買者ではなく、製品やサービスの「共創者」として巻き込むことで、より深い「推し」の関係を築くことができます。顧客からのフィードバックを積極的に製品開発に取り入れたり、顧客同士が交流できるオンラインコミュニティを運営したりすることで、顧客は「自分たちの声が企業を動かしている」というオーナーシップを感じ、熱量の高いファンへと成長します。これは、特にBtoB市場において、顧客が自社の業界内での評価を高めることにも繋がり、ブランドの信頼性向上に寄与します。

まとめ

BtoB企業が持続的な成長を遂げる上で、「推し活」に代表される顧客の熱狂的な支持は不可欠です。本記事では、この「推し」の概念をファンマーケティングに応用し、「自社推し」顧客を増やす戦略を深掘りしました。顧客体験の向上、共感を呼ぶ企業文化の発信、そして顧客との双方向のコミュニティ形成を通じて、単なる取引関係を超えた深い信頼とロイヤルティを築くことが重要です。推し活マーケティングは、顧客を単なる購入者ではなく、企業の強力な推進力へと変革させ、これからのBtoB企業が持続可能な成長基盤を構築するための鍵となるでしょう。

なお、当社ProFuture株式会社では、当社サービスのHRプロ、HRサミットをご活用中のBtoBベンダー企業様同士の交流会を定期的に開催しています。ベンダー交流会では、人事向けサービス企業様のマーケ施策アンケートのレポート報告などを実施しており、今後は各社様のHRプロやHRサミットのご活用方法などを展開していく予定です。

交流会の詳細が気になる方は、ぜひお問い合わせください。