なぜ今、企業の成長に「ブランドエクイティ」が不可欠なのでしょうか。その答えは、価格競争から脱却し、持続的な売上を支える代替不可能な無形資産だからです。本記事では、ブランドエクイティの基本から、アーカーの理論モデル、トヨタや任天堂といった成功事例までを網羅的に解説します。この記事を読めば、自社のブランド価値を高め、競争優位性を築くための戦略的アプローチを具体的に理解できます。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ブランドエクイティの基本

企業のマーケティング戦略や経営戦略を語る上で欠かせない「ブランドエクイティ」。この章では、その基本的な概念と、しばしば混同される「ブランドイメージ」との明確な違いについて解説します。

ブランドエクイティとは何か

ブランドエクイティとは、あるブランドが持つ無形の「資産価値」を指します。 これは、米国の経営学者デイビッド・アーカー氏によって提唱された概念です。 企業が持つ工場や設備といった有形資産とは異なり、ブランドエクイティは貸借対照表には直接記載されませんが、企業の収益性や競争力に大きな影響を与える重要な資産と見なされています。 例えば、同じ品質のコーヒーであっても、多くの消費者が「スターバックス」というブランドが付いているだけで少し高い価格でも安心して購入するのは、スターバックスが長年にわたり築き上げてきた高いブランドエクイティがあるからです。このように、高いブランドエクイティは価格競争からの脱却や、顧客の継続的な購入(ブランドロイヤリティ)を促し、企業の安定した収益基盤となります。

混同しやすいブランドイメージとの関係性

ブランドエクイティとブランドイメージは密接に関連していますが、その意味は異なります。ブランドイメージが「顧客の頭の中にある主観的なイメージの集合体」であるのに対し、ブランドエクイティはそれを包含し、さらに財務的な価値までを含んだ「企業側から見た資産」と捉えることができます。 つまり、ポジティブなブランドイメージを顧客に抱いてもらうことは、ブランドエクイティを構成する重要な要素の一つですが、それがすべてではありません。両者の違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | ブランドエクイティ | ブランドイメージ |

|---|---|---|

| 主体 | 企業側から見た価値 | 顧客側が抱く印象 |

| 性質 | 資産価値(財務的価値を含む) | 心理的な印象(情緒的・機能的) |

| 関係性 | ブランドイメージを構成要素として含む、より包括的な概念 | ブランドエクイティを形成する上での重要な一要素 |

例えば、「ユニクロ」に対して顧客が「高品質でベーシック」「手頃な価格」といったイメージを抱くことがブランドイメージです。そして、その結果として多くの顧客がユニクロ製品を信頼し、継続的に購入することで企業の売上に貢献し、資産としての価値が生まれる状態がブランドエクイティと言えます。

経営戦略としてのブランドエクイティの役割

ブランドエクイティは、単なるマーケティング上の概念に留まらず、企業の経営全体を左右する極めて重要な「無形資産」です。 優れたブランドエクイティは、市場における企業の競争力を強化し、持続的な成長を実現するための基盤となります。 ここでは、経営戦略の観点からブランドエクイティが果たす二つの重要な役割について掘り下げていきます。

企業の持続的成長を支える競争優位性の源泉

強力なブランドエクイティは、他社が容易に模倣できない、持続可能な競争優位性を企業にもたらします。 具体的には、以下のような効果を通じて企業の収益性と安定性を高める源泉となります。

| 競争優位性をもたらす効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 価格プレミアムの享受 | 顧客がブランドに対して高い価値を感じているため、同様の製品であっても競合より高い価格で販売することが可能になります。 これにより、価格競争を回避し、高い利益率を確保できます。 |

| 顧客ロイヤリティの向上 | ブランドへの信頼や愛着が顧客の継続的な購買につながり、安定した収益基盤を築きます。 ロイヤリティの高い顧客は、競合他社の魅力的な提案にも乗り換えにくくなります。 |

| マーケティング効率の向上 | ブランド名が広く認知されているため、新製品のプロモーションや広告活動がより少ないコストで高い効果を発揮します。顧客が安心して製品を選びやすくなるため、新規顧客の獲得も効率的に進みます。 |

| 流通チャネルでの交渉力強化 | 消費者からの指名買いが多い強力なブランドは、小売業者など流通チャネルに対して有利な条件で交渉を進めやすくなります。 |

関連記事:現代のマーケティングで重要ポイントとなる「ロイヤリティ」とは? 具体的な戦略・成功事例とともに解説

企業価値評価におけるブランドエクイティの重要性

ブランドエクイティは、会計上の貸借対照表には直接表れないものの、企業の経済的な価値を評価する上で無視できない要素です。 特にM&A(企業の合併・買収)や株式市場において、その価値は明確に意識されます。

企業の買収や合併の際には、ブランドが持つ価値が「のれん代」として買収価格に上乗せされることがあります。これは、ブランドが将来的に生み出すであろう収益力を資産として評価しているためです。

また、投資家は企業の将来性を判断する材料として、ブランドの強さを重視します。強力なブランドは安定したキャッシュフローを生み出す源泉と見なされ、株価にもポジティブな影響を与える傾向があります。実際に、米国のインターブランド社は毎年「Best Global Brands」というランキングで、世界のトップブランドの価値を金額換算して発表しており、ブランドが客観的に評価される資産であることが示されています。 このランキングは、多くの企業の経営者や投資家にとって重要な指標の一つとなっています。

ブランドエクイティの構造を理論モデルから理解する

ブランドエクイティがどのようにして構築されるのか、その構造を理解するために、マーケティングの世界で広く知られている2つの代表的な理論モデル「アーカーのブランドエクイティモデル」と「ケラーのCBBEモデル」について解説します。これらのフレームワークは、ブランドという無形資産の価値を体系的に捉えるための強力な指針となります。

アーカーのブランドエクイティモデル

「ブランド戦略の父」と称されるデイビッド・アーカー氏が提唱したモデルで、ブランドエクイティを5つの主要な構成要素に分解して捉えます。 これらの要素は相互に関連し合い、ブランドの資産価値を形成します。

ブランドロイヤリティ(Brand Loyalty)

顧客が特定のブランドに対して抱く愛着や忠誠心を指します。ブランドロイヤリティが高い顧客は、競合製品に目もくれず、そのブランドを繰り返し購入してくれるため、企業の安定的かつ継続的な収益の基盤となります。 熱心なファンは、ポジティブな口コミを通じて新たな顧客を呼び込む効果も期待できます。

関連記事

・ファンマーケティングとは?メリット・デメリットやポイント、成功事例を解説

・推し活×ファンマーケティング:BtoB企業の未来を創る「自社推し」の顧客を増やす方法

・ファンダム・マーケティングのやさしい教科書:愛されるブランドの作り方

ブランド認知 (Brand Awareness)

消費者が特定のブランドを知っている度合いのことです。ロゴやパッケージ、あるいは特定のキャッチフレーズを聞いたときに、どれだけ多くの人がそのブランドを思い浮かべることができるかが指標となります。ブランド認知は、消費者が購買を検討する際の選択肢に入るための第一歩であり、ブランドエクイティの土台となる要素です。

知覚品質(Perceived Quality)

製品やサービスの品質に対する、顧客の主観的な評価を指します。 これは、実際のスペックや機能といった客観的な品質とは異なり、顧客が「このブランドは品質が高い」と感じているかどうかが重要です。信頼性や企業の姿勢なども影響を与え、価格プレミアムの正当化や購買意欲の向上に直結します。

ブランド連想(Brand Associations)

顧客がブランド名から思い浮かべる、あらゆるイメージの集合体です。 例えば、「このブランドは革新的だ」「環境に配慮している」といったポジティブな連想は、ブランドの個性を際立たせ、他社との強力な差別化要因となります。 企業が意図するブランドイメージと顧客の連想を一致させることが、ブランディング戦略の鍵となります。

その他のブランド資産(Other Brand Assets)

上記4つの要素以外で、ブランドの価値を高める無形の資産を指します。具体的には、特許や商標権といった知的財産権、独自の製造技術、あるいは強固な顧客との関係性などが含まれます。 これらの資産は、競合他社による模倣を防ぎ、持続的な競争優位性を確保する上で極めて重要です。

ケラーのCBBEモデル(顧客ベースのブランドエクイティ)

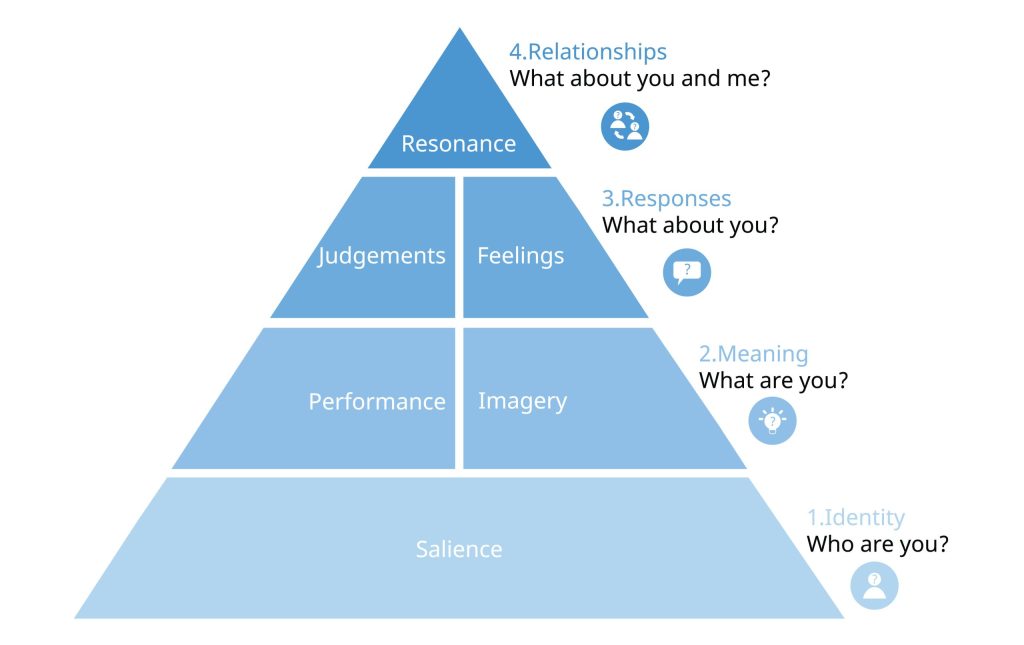

ケビン・レーン・ケラー氏が提唱したこのモデルは、ブランドエクイティが「顧客の心の中に」構築されるという視点を重視しています。 顧客の心理的な段階を4つのステップで構成されるピラミッドで表現し、最終的に顧客との強固でポジティブな関係性を築くことを目指します。

| ステップ | 目的(顧客の問い) | 構成要素(ビルディング・ブロック) |

|---|---|---|

| ステップ4: リレーションシップ | あなたとの関係は? | レゾナンス(共鳴) 顧客との心理的な絆。忠誠心や一体感。 |

| ステップ3: レスポンス | あなたの魅力は? | ジャッジメント(評価) 品質や信頼性など理性的な評価。 フィーリング(感情) 楽しさや安心感など感情的な反応。 |

| ステップ2: ミーニング | あなたはどんな存在? | パフォーマンス(機能) 製品やサービスが機能的ニーズをどう満たすか。 イメージ ブランドから連想される無形のイメージ。 |

| ステップ1: アイデンティティ | あなたは誰? | セイリエンス(認知) ブランドがどれだけ深く、広く認知されているか。 |

このピラミッドは、下層のブロックがしっかりと構築されて初めて、その上のブロックを積み上げられる構造になっています。 まずブランドの存在を広く認知させ(セイリエンス)、次にそのブランドが持つ機能的・情緒的な意味を顧客に理解してもらい(パフォーマンス、イメージ)、それに対するポジティブな反応を引き出し(ジャッジメント、フィーリング)、最終的に顧客との間に強い絆(レゾナンス)を築き上げるというプロセスを示しています。

強いブランドエクイティを構築する戦略的アプローチ

強力なブランドエクイティの構築は、一朝一夕には実現しません。それは、企業の競争優位性を確立し、持続的な成長を達成するための長期的かつ戦略的な取り組みです。 ここでは、その基盤となる3つの重要なアプローチについて具体的に解説します。

ブランドビジョンとミッションの策定

ブランドエクイティ構築の出発点は、ブランドが未来にどのような価値を社会や顧客に提供するのかを示す「ビジョン」と、そのために果たすべき使命である「ミッション」を明確に定義することです。 これらは、あらゆるマーケティング活動や組織運営における意思決定の揺るぎない指針となります。

ビジョンとミッションは、以下の要素を考慮して策定されます。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 企業の価値観と情熱 | 企業が何を大切にし、何に情熱を注いでいるのかという根源的な問いへの答え。 |

| 市場と顧客への貢献 | 自社の事業を通じて、顧客のどのような課題を解決し、社会にどう貢献できるか。 |

| 未来への展望 | 5年後、10年後になりたい姿、達成したい目標。 |

ターゲット顧客のインサイトを深掘りする

顧客が本当に求めているものは何か、その背景にはどのような動機や価値観があるのか。顧客自身も明確に意識していない深層心理、すなわち「顧客インサイト」を捉えることが、心に響くブランド体験の創造には不可欠です。 市場が成熟し、商品の機能的な差別化が難しくなる中で、顧客インサイトの発見こそが競争力の源泉となります。

インサイトを深掘りするための代表的な手法には、以下のようなものがあります。

- ペルソナ設定: 氏名、年齢、職業、ライフスタイルといった具体的な人物像を設定し、関係者間で顧客イメージを共有します。

- カスタマージャーニーマップ: 顧客が商品を認知し、購入に至るまでの行動、思考、感情のプロセスを可視化し、タッチポイントごとの課題や機会を発見します。

- 行動観察調査(エスノグラフィ): 顧客の実際の生活環境の中での製品使用の様子などを観察することで、アンケートなどでは見えてこない無意識の行動や隠れたニーズを探ります。

関連記事

・ペルソナに名前も出身地もいらない。重要なのはインサイト【Bizsmith森 連載第1回】

・【2025年最新版】「カスタマージャーニーとは」マーケティング戦略の核を徹底解説

テンプレート集

・ペルソナ設定・作成ができる無料パワポテンプレート(BtoBマーケティング用)

・【無料】売れる商品・サービス作りに欠かせない「ペルソナ・テンプレート」で顧客理解を深めよう(BtoC向け)

・採用マーケティング担当者必見!「採用ペルソナ」の作り方×無料パワーポイントテンプレート

ブランドポートフォリオを最適化する

企業が複数の事業や製品ブランドを展開する場合、それらの関係性を整理し、事業全体の価値を最大化するための戦略が「ブランドポートフォリオ戦略」です。 各ブランドの役割を明確にし、限られた経営資源を効果的に配分することで、ブランド間の相乗効果を高め、市場での競争優位性を確立します。

ブランドの体系は、主に以下の3つのモデルに分類されます。

| モデル | 説明 | 国内企業の具体例 |

|---|---|---|

| マスターブランド戦略(Branded House) | 企業ブランドを前面に出し、すべての製品・サービスにその名を冠する戦略。 | パナソニック(例:「VIERA」「Let's note」など製品名の前に必ずPanasonicが付く) |

| マルチブランド戦略(House of Brands) | 個々の製品やサービスに独立したブランドを与え、それぞれが独自の市場を形成する戦略。 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)ジャパン(例:「ファブリーズ」「パンパース」「SK-II」など、P&Gの名を出さない) |

| サブブランド戦略(Sub-brands) | マスターブランドの下に、個別の製品ブランドを位置づける戦略。 | トヨタ自動車(例:トヨタというマスターブランドの下に「カローラ」「プリウス」といったサブブランドが存在する) |

世界で戦う日本企業のブランドエクイティ戦略事例

優れたブランドエクイティは、企業の競争優位性を確立し、持続的な成長を支える重要な無形資産です。ここでは、世界市場で確固たる地位を築いている日本企業の中から、トヨタ自動車と任天堂の2社を取り上げ、その巧みなブランドエクイティ構築の戦略を紐解きます。

トヨタ 信頼と品質で築き上げたグローバルブランド

トヨタは、「品質と信頼性」をブランドエクイティの中核に据え、世界トップクラスの自動車メーカーとしての地位を不動のものとしています。その基盤となっているのが、「トヨタ生産方式(TPS)」に代表される徹底した品質管理と、「カイゼン」の精神です。これらの哲学は、単なる生産効率の向上に留まらず、「トヨタ車は壊れにくい」という強力な知覚品質を醸成し、顧客の安心感とブランドロイヤリティを高めてきました。

また、世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」の成功は、環境技術における先進性という新たなブランド連想を確立し、企業の社会的責任に対する評価を高めることにも貢献しました。 このように、トヨタは伝統的な強みを維持しつつも、時代の変化に対応した新しい価値を提供し続けることで、ブランドエクイティを強化しています。

| ブランドエクイティ構成要素 | トヨタの主な戦略・取り組み |

|---|---|

| 知覚品質 | トヨタ生産方式(TPS)に基づく厳格な品質管理と継続的な「カイゼン」活動。 |

| ブランド連想 | 「プリウス」による環境先進性のイメージ構築、高級車ブランド「レクサス」によるプレステージ性の獲得。 |

| ブランドロイヤリティ | 高い耐久性と信頼性、充実したアフターサービスによる顧客との長期的な関係構築。 |

関連記事

・プロセスとは?ビジネスシーン、IT分野などでの意味を簡単に

・4Pと3Cの関係性を徹底解説!ビジネス成功のためのフレームワーク

任天堂 独自のエンターテインメントで熱狂的なファンを創造

任天堂は、「人々を笑顔にする」という一貫した理念のもと、独自のエンターテインメント体験を提供することで、極めて高いブランドエクイティを構築しています。同社の強みは、マリオやポケモンといった、世代を超えて愛される強力なIP(知的財産)を多数保有している点にあります。 これらのIPはゲームの枠を超え、映画やテーマパーク、キャラクターグッズなど多角的に展開され、顧客とのあらゆる接点でブランド体験を創出しています。

また、WiiやNintendo Switchのように、スペック競争ではなく「新しい遊び」を提案する革新的な製品開発も、任天堂のブランド価値を高める重要な要素です。 オンラインイベント「Nintendo Direct」などを通じてファンと直接コミュニケーションを図り、期待感を醸成する戦略も功を奏し、熱狂的なファンコミュニティの形成に成功しています。

| ブランドエクイティ構成要素 | 任天堂の主な戦略・取り組み |

|---|---|

| ブランド連想 | 「マリオ」「ポケモン」などの強力なIP。「家族で楽しめる」「革新的な遊び」といったポジティブなイメージ。 |

| ブランドロイヤリティ | ハードとソフトの一体開発による独自のゲーム体験の提供。ファンとの直接的なコミュニケーションによるコミュニティ形成。 |

| その他のブランド資産 | ゲームキャラクターなどのIP(知的財産)を多角的に活用し、収益源を多様化。 |

ブランドエクイティを損なうリスクと対策

時間をかけて築き上げたブランドエクイティも、たった一度の過ちで大きく損なわれる可能性があります。一度失った信頼を取り戻すことは極めて困難であり、売上の低下や株価の下落など、企業経営に深刻な影響を及ぼしかねません。 ここでは、ブランドエクイティを脅かす主要なリスクと、その対策について解説します。

ブランドイメージを毀損する危機管理の重要性

企業の不祥事や製品トラブル、従業員の不適切な行動などは、ブランドイメージを直接的に傷つけ、顧客の信頼を失う原因となります。 平時からリスクを想定し、万が一の事態に迅速かつ誠実に対応できる危機管理体制を構築しておくことが不可欠です。

| リスクの種類 | 具体的なリスク事例 | 求められる対策 |

|---|---|---|

| コンプライアンス違反・不正行為 | 製品データの改ざん、不正会計、ハラスメントなどの労働問題、食品偽装など。 |

・倫理規定の策定と全従業員への教育徹底 ・内部監査部門による監視体制の強化 ・問題発生時の迅速かつ透明性の高い情報開示 |

| 製品・サービスの品質問題 | 製品の欠陥によるリコール、大規模なシステム障害、食中毒事件など。 |

・厳格な品質管理体制の構築と継続的な見直し ・顧客からのクレームに対する真摯な対応 ・原因究明と具体的な再発防止策の公表 |

| 従業員の不適切な言動 | 役員や従業員による差別的発言、顧客に対する高圧的な態度、公私混同など。 |

・行動規範の策定と定期的な研修の実施 ・問題行動に対する厳格な懲罰規定 ・社内モラルの維持・向上に向けた取り組み |

関連記事:あなたの会社は大丈夫?内部統制強化で得られる5つのメリットと導入の落とし穴

デジタル時代のレピュテーションリスク

SNSの普及により、誰もが情報発信者となれる現代では、情報の拡散速度が速く、コントロールが難しいため、レピュテーションリスク(評判リスク)が飛躍的に高まっています。 デジタル特有のリスクを理解し、プロアクティブな対策を講じることが重要です。

| リスクの種類 | 具体的なリスク事例 | 求められる対策 |

|---|---|---|

| SNSでの炎上 | 従業員の不適切投稿(バイトテロなど)、差別的と受け取られる広告表現、誤情報の発信など。 |

・ソーシャルメディアガイドラインの策定と従業員教育 ・ソーシャルリスニングツールによる常時監視体制の構築 ・炎上発生時のシミュレーションと対応手順の明確化 |

| ネガティブな口コミ・風評被害 | ECサイトや口コミサイトでの悪質なレビュー、事実無根の噂やデマの拡散。 |

・顧客からのフィードバックを真摯に受け止める姿勢 ・事実に基づいた丁寧な情報発信による誤解の解消 ・悪質な投稿に対する法的な対応の検討 |

| 不適切な広告配信 | 自社広告が、ブランドイメージにそぐわない不適切なサイトやコンテンツに表示されること(ブランドセーフティの問題)。 |

・広告配信先のブラックリスト・ホワイトリスト管理 ・ブランドセーフティを担保する広告配信プラットフォームの活用 ・アドフラウド(広告詐欺)対策ツールの導入 |

また、2023年10月1日から景品表示法においてステルスマーケティング(ステマ)に関する規制が開始されました。 これは、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為を禁止するもので、違反した場合は措置命令の対象となり、企業名が公表される可能性があります。 インフルエンサーマーケティングなどを実施する際には、広告であることを消費者に明確に伝え、「#PR」などの表記を徹底することが不可欠です。

関連記事

・レピュテーションリスクとは?企業評判を守るための対策・事例を徹底解説

・炎上回避から売上UPまで!ソーシャルリスニングによるメリットとは?

・ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味や規制、事例を簡単に

・インフルエンサーとは? 定義・SNS別特徴・マーケ施策を徹底解説【2025完全ガイド】

まとめ

本記事では、企業の売上を左右する無形資産、ブランドエクイティの重要性について解説しました。ブランドエクイティが重要な理由は、顧客のロイヤリティを高め、価格競争から脱却する競争優位性の源泉となるからです。アーカーのモデルで示されたように、ブランド認知や知覚品質といった要素を戦略的に高めることで、トヨタや任天堂のような強力なブランドが築かれます。自社のブランド価値を見つめ直し、持続的な成長を目指しましょう。