より高い商品やサービスを買ってもらう「アップセル」は売上拡大の強力な武器ですが、正しく理解し実践して取り組んでいる企業は意外と少ないものです。

本記事では、アップセルの基本概念から実践的なテクニック、そして当社のBtoB広告営業での成功事例も含めてご紹介。既存顧客からの売上を倍増させた実績に基づく具体的な手法や、業界別のカスタマイズ戦略も学べます。

営業担当者だけでなく、マーケティング担当者も明日から使える、実用的なノウハウを凝縮しました。さらに、若手ビジネスパーソンも理解しやすいよう、マーケティング用語集やHOWTO記事へのリンクも掲載しています。

顧客単価向上と長期的な信頼関係構築を両立させるアップセルの極意をマスターしましょう!

関連記事:マーケターとは?仕事内容・なり方・未経験からの転職成功法とキャリアプランを現役マーケターが徹底解説

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

アップセルとは?基本的な概念と重要性

ビジネスにおける成長戦略として欠かせない「アップセル」。この手法は多くの企業で売上向上の鍵となっています。本章では、アップセルの基本概念から実務における重要性まで詳しく解説します。

アップセルの定義と基本原理

<わかりやすい!アップセルの概念図>

アップセルとは、顧客がすでに購入を決めた商品やサービスよりも、より高価格・高機能の商品やサービスを提案して購入してもらう販売手法です。コーヒーショップを例に挙げると、Sサイズのコーヒーを注文した顧客に、Mサイズを勧めたり、特別な豆を使ったコーヒーを提案したりする戦略が該当します。

アップセルの基本原理は「顧客が得られる価値を最大化する」という点にあります。単に高価格商品を売るのではなく、顧客ニーズに合った最適な提案をすることで、顧客満足度と企業の収益を同時に高める点が特徴です。

<ビジネス商材のアップセル例>

| アップセルの種類 | 具体例 | 適した場面 |

| グレードアップ型 | 基本プランから上位プランへ | 利用頻度が高まったとき |

| 機能追加型 | 標準機能から拡張機能へ | 顧客のビジネス規模拡大時 |

| 長期契約型 | 月額から年額プランへ | 安定利用が見込めるとき |

アップセルは単発の売上アップ施策ではなく、長期的な顧客関係構築の一環として捉えることが重要です。顧客のビジネス成長に合わせた適切な提案は、信頼関係を強化し、顧客ロイヤルティを高める効果があります。

アップセルとクロスセルの違い

<わかりやすい!クロスセルの概念図>

アップセルとしばしば混同されるのが「クロスセル」です。両者は似ているようで根本的に異なる販売戦略です。

アップセルは「上位商品への移行」を促す手法であるのに対し、クロスセルは「関連商品の追加購入」を促します。例えば、コーヒーを購入する顧客に、より高級なコーヒーを提案するのがアップルセル、コーヒーに合うお菓子やサンドイッチを追加で提案するのがクロスセルです。

<アップセルとクロスセルの違い>

| 比較ポイント | アップセル | クロスセル |

| 提案内容 | より高価格・高機能な商品 | 補完的・関連する別商品 |

| 目的 | 顧客単価の向上 | 購入アイテム数の増加 |

| タイミング | 主に購入検討時・契約更新時 | 購入時・購入後のフォロー時 |

| 典型的な声掛け | 「こちらのプレミアムプランなら…」 | 「こちらの商品とセットでいかがですか?」 |

効果的な営業戦略としては、アップセルとクロスセルを適切に組み合わせることで売上最大化が可能になります。まずはアップセルで顧客単価を高め、その後クロスセルで購入アイテム数(導入サービス数)を増やすなど、顧客の状況に応じた使い分けが重要です。

ビジネスにおけるアップセルの重要性

現代のビジネスにおいて、アップセルは単なる売上向上施策にとどまらず、より深い重要性を持つようになっています。特にBtoBの領域では、その重要性は年々高まっています。

なぜなら、アップセルは新規顧客を獲得するよりもコスト効率が良く、効率的に収益を増加させることができるからです。新しい商品や地域を開拓することなく売上を伸ばせるため、この驚くべき費用対効果の高さが、アップセルが注目を集める大きな理由となっています。

アップセルがビジネスにもたらす具体的なメリットには以下のようなものがあります。

● 顧客単価の向上(収益性の改善)

● 顧客生涯価値(LTV)の最大化

● 顧客ロイヤルティの向上

● マーケティング効率の改善

● 競合からの顧客流出防止

特にSaaS(Software as a Service)ビジネスモデルを採用する企業にとって、アップセルは収益成長の要です。また、アップセルはカスタマーサクセスの観点からも重要な役割を果たします。顧客のビジネス成長に合わせて適切な上位プランを提案することで、顧客が本来必要としている機能や価値を提供できるようになり、顧客満足度向上につながるからです。

日本企業においても、特に成熟市場(高い普及率に至った状態の市場)で新規顧客獲得が難しくなる中、既存顧客からの売上拡大策としてアップセルの重要性が認識されています。たとえば、サイボウズのようなグループウェア企業は、基本プランからの段階的なアップセル戦略によって顧客単価を継続的に向上させることに成功しています。

ビジネス環境が不確実性を増す中、既存顧客基盤を活かしたアップセル戦略は、安定した収益基盤を構築する上で欠かせません。適切なアップセル提案は、顧客と企業の双方にとって価値を生み出す「Win-Win」の関係を構築する基盤となるのです。

関連記事:イノベーター理論とは?市場に普及させるマーケティング活用術

アップセルが売上に与えるインパクト

アップセルは売上向上の強力な戦略として知られていますが、具体的にどのようなインパクトをビジネスにもたらすのでしょうか。この章では、アップセルが企業の売上、収益性、顧客関係にもたらす具体的な効果について、データに基づいて詳しく解説します。

既存顧客からの売上拡大効果

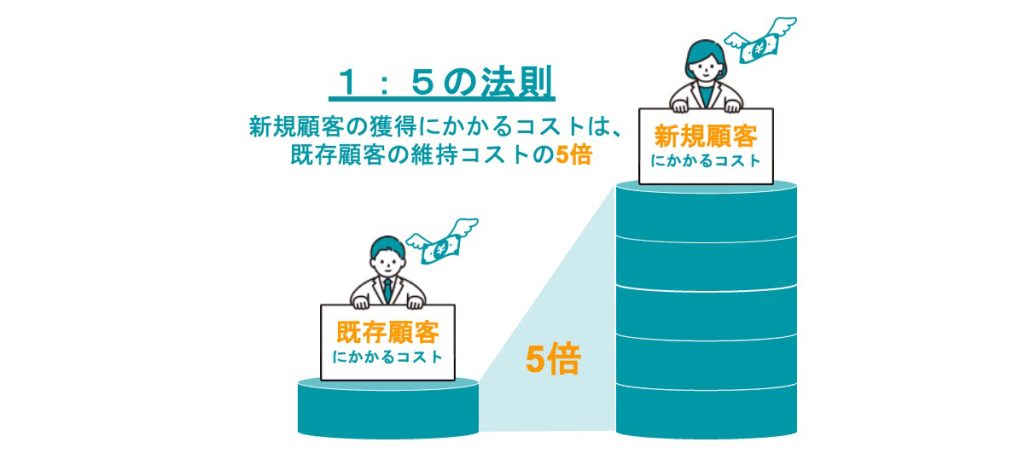

既存顧客が重要視される背景には「1:5の法則」という考え方があります。

<わかりやすい!「1:5の法則」図解>

これは、新規顧客に商品・サービスを販売するコストは、既存顧客に販売するコストの5倍もかかるというものです。アメリカのコンサルティング会社、ベイン・アンド・カンパニーのフレデリック・F・ライクヘルド氏によって提唱されました。

つまり、アップセルに取り組むことは、新規顧客を獲得するよりもずっと効率的に売上を増やす賢明な方法といえるのです。

また、顧客一人あたりの収益を増やすことができる既存顧客へのアップセルが効果的な理由は以下の通りです。

● 信頼関係がすでに構築されている

● 顧客の課題やニーズについての理解がある

● 営業コストが新規顧客獲得に比べて60-70%低い

アップセル戦略の導入は、時間の経過とともに売上拡大効果が高まります。適切に実行すれば、売上向上とコスト削減の両面でビジネスに大きなメリットをもたらすでしょう。

顧客単価向上の具体的数値

アップセルの直接的な効果として、顧客単価(Average Order Value: AOV)の向上が挙げられます。業界や商材によって異なりますが、一般的にアップセル戦略による顧客単価は平均20〜30%向上するとされています。

以下は、アップセルを実施した場合の顧客単価向上の具体例です。

| 業種 | アップセル導入前の平均単価 | アップセル導入後の平均単価 | 増加率 |

| SaaSビジネス | 15,000円/月 | 22,500円/月 | 50% |

| コンサルティングサービス | 200,000円/案件 | 280,000円/案件 | 40% |

| 広告代理店 | 500,000円/月 | 650,000円/月 | 30% |

顧客単価向上のための効果的なアプローチとしては、

● 上位プランへのアップグレード提案

● 追加機能やサービスのバンドル販売

● 長期契約への移行促進

● プレミアムサポートやメンテナンスプランの追加

などがあります。これらの施策は、顧客に対して明確な価値提案と組み合わせることで、顧客満足度を維持しながら単価向上を実現できるでしょう。

顧客生涯価値(LTV)の増加

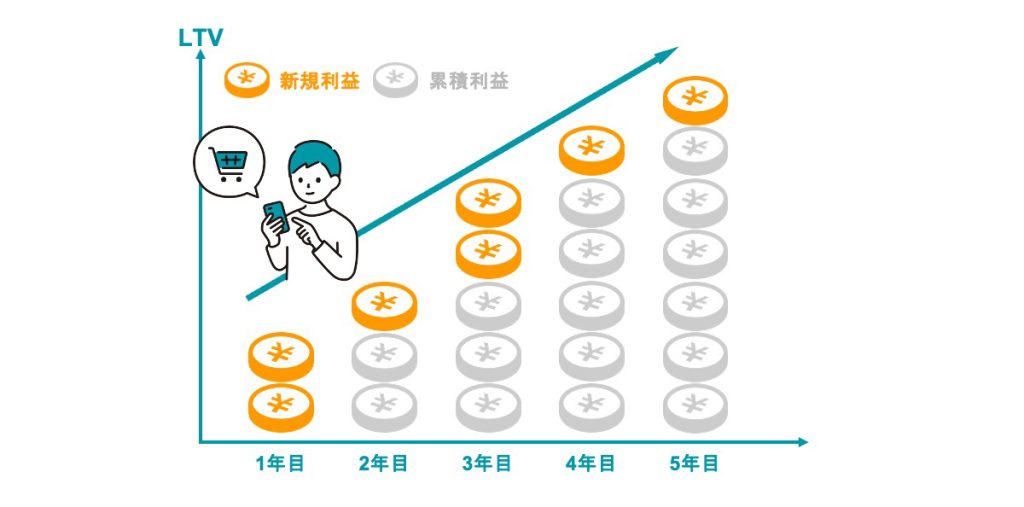

<わかりやすい!LTVの概念図>

アップセルの中長期的な効果として最も重要なのが、顧客生涯価値(Life Time Value: LTV)の増加です。効果的なアップセル戦略により、LTVは50%以上向上することも珍しくありません。

LTVの増加は以下の要因によってもたらされます。

1. 顧客単価の向上

2. 顧客関係の長期化

3. 解約率(チャーン率)の低下

特にBtoBビジネスでは、アップセルによる顧客との関係強化が解約率低減に大きく貢献します。顧客がより高価値なサービスや製品を利用することで、スイッチングコスト(乗り換えコスト)が高まり、競合への乗り換えリスクが低減するのです。

以下の表は、アップセル、によるLTV向上の業界別平均値を示しています:

| 業界 | LTV増加率 | 解約率 低減効果 |

| IT/SaaS | 70% | 40%減 |

| 専門サービス | 55% | 30%減 |

| 製造業 | 45% | 25%減 |

アメリカのコンサルティング会社、ベイン・アンド・カンパニーの調査によると、顧客維持率が5%向上すると、利益は25%〜95%増加するという結果が示されており、アップセルは顧客維持率向上の重要な要素となることがわかります。

LTV向上のためのアップセル戦略のポイントは以下のとおりです。

● 初期契約から段階的なアップセルパスを設計する

● 各段階で明確な価値提案を行う

● 顧客成功(Customer Success)チームと営業の連携を強化する

● データ分析に基づくアップセルタイミングの最適化

特にBtoBビジネスでは、顧客との関係を深化させるパートナーシップ型アップセルが高いLTV向上につながります。単なる商品・サービスのグレードアップではなく、顧客のビジネス成長を支援する提案が重要なのです。

例えば、マーケティングオートメーションツールを提供している企業では、単に上位プランへの移行を提案するだけでなく、顧客の成長段階に合わせた機能拡張と活用支援をセットで提案することで、顧客の成功体験を創出し、LTVの大幅な向上を実現しています。

経営コンサルティング会社のマッキンゼーの調査によると、パーソナライズされたアップセル提案を行った企業は、そうでない企業と比較して15%高い売上成長率を達成しています。データに基づく顧客理解と、パーソナライゼーションがアップセル成功の鍵となっているのです。

効果的なアップセル戦略の立て方

アップセルを成功させるには、単に高い商品を勧めるだけでは不十分です。顧客のニーズを深く理解し、最適なタイミングで適切な提案をすることが重要です。この章では、実践的なアップセル戦略の立て方について解説します。

顧客ニーズの把握と分析方法

アップセルの第一歩は、顧客が抱える課題や目標を正確に把握することです。表面的なニーズだけでなく、潜在的な課題も含めて理解することが重要です。

顧客ニーズを把握するためには、定量的・定性的データの両方を活用した多角的なアプローチが効果的です。以下に具体的な方法をご紹介します。

| 分析方法 | 概要 | 活用ポイント |

| 利用状況分析 | 現在の製品・サービスの使用頻度や利用パターンを分析 | 高頻度ユーザーはより上位プランの ニーズがある可能性が高い |

| ヒアリング調査 | 定期的な顧客との対話を通じた情報収集 | 顧客の言葉から潜在ニーズを発見する |

| アンケート調査 | 既存顧客への満足度や改善点の調査 | 定量データとして傾向を把握する |

| 競合分析 | 競合他社の提供サービスと顧客の反応調査 | 自社にない機能・サービスの需要を探る |

| 行動ログ分析 | Webサイトでの行動や問い合わせ内容の分析 | 興味を示している上位機能を特定する |

効果的なニーズ分析には、Salesforce Service CloudやHubSpot CRMなどのCRMツールが役立ちます。これらのツールを活用することで、顧客とのやり取りや行動履歴を一元管理し、ニーズの変化を継続的に把握できます。

また、顧客をセグメント化することも重要です。業種、規模、導入目的などの属性に基づいてグループ分けし、それぞれに最適なアップセル提案を検討しましょう。

適切なタイミングでのアップセル提案

アップセル提案のタイミングは成功率を大きく左右します。顧客が価値を実感している瞬間や、新たな課題に直面しているタイミングがアップセルのゴールデンタイムとなります。

以下に、効果的なアップセルタイミングとその理由をまとめます。

● 現行製品・サービスの利用率が高まっている時(拡張ニーズの発生)

● 契約更新の1〜2ヶ月前(次期契約に向けた検討期間)

● ビジネス拡大や組織変更のニュースを聞いた時(新たなニーズの発生時)

● 現行サービスの限界に関する問い合わせがあった時(課題意識の顕在化)

● 成功事例が生まれた直後(価値実感の最大化)

タイミングを見極めるために、営業担当者は顧客接点を定期的に設け、状況変化をモニタリング(監視・観察)することが大切です。例えば、導入後3ヶ月、6ヶ月、1年といった節目に振り返りミーティングを設定し、その場でニーズの変化を確認するアプローチが効果的です。

価格設定と価値の伝え方

アップセルの成否は、価格差に対する価値の伝え方にかかっています。単に「より高機能」というだけでなく、投資対効果(ROI)を具体的に示すことが重要です。

価格差の最適化

アップセル商品の価格設定は、現在利用中の商品との適切な価格差を考慮することが重要です。あまりに大きな価格差があると心理的ハードルが高くなり、逆に差が小さすぎると収益性が低下します。

一般的に、BtoB市場では現行価格の20〜30%増しが理想的とされていますが、業界や商材によって異なります。重要なのは、価格差に見合う明確な価値を示すことです。

| 価格差 | 心理的影響 | 推奨される対応策 |

| 10%以下 | 比較的容易に意思決定可能 | 即時決断を促す |

| 10〜30% | 検討はするが心理的障壁は低い | 具体的なROIを示す |

| 30〜50% | 慎重な検討が必要 | 段階的導入プランを提案 |

| 50%以上 | 大きな心理的障壁あり | 長期的利益と分割払いオプションを提示 |

価格差が大きい場合は、トライアル期間の設定や段階的なアップグレードパスを用意することで、決断のハードルを下げる工夫も効果的です。

価値の可視化テクニック

アップセル商品の価値を顧客に理解してもらうには、抽象的な説明ではなく具体的な効果を可視化することが重要です。

効果的な価値可視化テクニックには、以下のようなものがあります。

● ビフォー・アフター比較(導入前後の変化を数値で示す)

● 費用対効果計算シートの提供(ROI計算ツール)

● 類似業種・規模の成功事例提示(具体的な効果とともに)

● 機会損失コストの試算(アップグレードしないことによる損失)

● デモンストレーションによる体験提供

特に効果的なのは、顧客自身のデータを用いたシミュレーションです。ビジネスツールを例にとりますと、現在のプランで処理している業務量と上位プランで処理した場合の時間削減効果などを、顧客企業の実際の数値を使って計算して提示することで、具体的なメリットが理解しやすくなります。

ガートナーの調査によると、BtoB購買者の77%が「具体的な数値による効果提示」を重視しているというデータがあります。単なる機能説明ではなく、導入によって得られる具体的なビジネス成果を示すことで、アップセルの成功率は大きく向上します。

また、価値提案の際は「機能」ではなく「成果」にフォーカスすることが重要です。例えば、「AIによる分析機能が追加されます」ではなく、「AIによる分析で意思決定時間が40%短縮され、市場機会を逃さず売上増加につながります」というように、機能がもたらす具体的なビジネス成果を伝えましょう。

価値の伝え方においては、顧客企業の目標や課題に合わせたカスタマイズが必須です。業績向上を目指す企業には売上向上効果を、コスト削減を重視する企業には効率化による削減効果を中心に訴求するなど、顧客の優先事項に合わせたアプローチが効果的です。

BtoB営業におけるアップセル成功のポイント

BtoB(企業間取引)の営業シーンでは、アップセルのアプローチが一般消費者向けビジネスとは大きく異なります。企業の意思決定プロセスは複雑で、複数の関係者が関わることが一般的だからです。

この章では、BtoB営業特有のアップセル成功のポイントを解説します。

信頼関係構築が先決

BtoB営業におけるアップセルの基盤となるのは、何よりも強固な信頼関係です。信頼がなければ、どんなに優れた上位商品・サービスを提案しても成約には至りません。

信頼関係を構築するためには、以下の要素が重要です。

● 一貫した誠実なコミュニケーション

● 期待値以上の価値提供

● 問題発生時の迅速な対応

● 顧客ビジネスへの深い理解と関心

● 専門知識の提供と業界動向の共有

特に日本のビジネス文化では、「御用聞き」的なアプローチが効果的です。定期的な訪問や電話、メールでのフォローを通じて、顧客の状況変化や新たなニーズを察知しましょう。

課題解決型アップセルの実践方法

BtoB営業において最も効果的なアップセルは、「より高額な商品を買わせる」という発想ではなく、「より大きな課題を解決する」という視点から生まれます。顧客の抱える経営課題や部門課題に対して、上位サービスや追加機能がどのように解決策となるかを示すことが重要です。

課題解決型アップセルを実践するためのステップは以下の通りです。

1. 顧客の現状業務プロセスの詳細把握

2. 業務における非効率ポイントや改善余地の特定

3. 上位サービス導入による具体的な改善効果の数値化

4. ROI(投資対効果)の明確な提示

5. 成功事例を用いた効果の実証

例えば、基本的なCRMサービスを利用している顧客に対して、高度な分析機能を持つ上位プランを提案する場合、「月額料金が2倍になりますが、より多くの機能が使えます」という提案ではなく、「営業活動の分析精度が向上することで見込み客の獲得効率が20%向上し、結果として年間約500万円の売上増加が見込めます」といった具体的な価値を示すことが重要です。

業務課題の可視化テクニック

顧客の業務課題を可視化するための効果的な手法として、以下のテクニックが挙げられます。

● 現状業務フロー図の作成と非効率ポイントのマーキング

● 理想状態と現状のギャップ分析

● コスト計算シートによる「見えないコスト」の数値化

● ペルソナ分析による利用者視点の課題抽出

これらのテクニックを用いて顧客自身も気づいていない潜在的な課題を明らかにすることで、アップセルの機会を創出できます。

関連資料:ペルソナ設定・作成ができる無料パワポテンプレート(BtoBマーケティング用)

データを活用した説得力の向上

BtoB営業では感情的な訴求よりも論理的な説得が効果的です。データを活用して説得力を高めるポイントは下記のとおりです。

● 業界ベンチマークデータの提示

● 現状サービス利用状況の分析データ

● 同業他社の成功事例における定量的効果

● 投資回収期間の明確な算出

このようなデータを用いることで、「感覚」ではなく「事実」に基づいた意思決定を促すことができます。

決裁者へのアプローチ戦略

BtoB営業におけるアップセルの最大の障壁の一つは、最終決裁者へのアクセスの難しさです。多くの場合、日常的にコミュニケーションを取る担当者と実際の予算決裁権を持つ上位者が異なります。効果的なアップセルを実現するためには、決裁者へのアプローチ戦略が不可欠です。

効果的なアップセルを実現するためには、決裁者へのアプローチ戦略が不可欠であり、その上で重要なのがBANTというフレームワークです。

<BANTとは>

● Budget(予算): 顧客がアップセルに必要な予算を持っているか。

● Authority(決裁権): コミュニケーションを取っている担当者に決裁権があるか。もしなければ、決裁者は誰か。

● Need(ニーズ): 顧客がアップセルによって解決できる課題や達成したい目標を持っているか。

● Timeline(導入時期): 顧客がいつまでにアップセルを導入したいと考えているか。

これらの要素を早期に把握し、決裁権を持つ人物に焦点を当てたアプローチ戦略を立てることが、アップセル成功の鍵となります。日常的な担当者とのコミュニケーションを通じてBANTの情報を収集し、適切なタイミングで決裁者への接触を試みることが重要です。

| 決裁者レベル | 主な関心事 | 効果的なアプローチ |

| 経営層(役員・事業部長) | 売上貢献、コスト削減、戦略的優位性 | 経営指標への影響、 競合優位性の提示 |

| 部門長 | 部門KPI達成、業務効率化、リソース最適化 | 部門目標への貢献度、 リソース削減効果 |

| 現場管理者 | 具体的業務改善、チーム生産性、習熟コスト | 実務レベルの改善効果、 導入負荷の軽減策 |

決裁者へのアプローチには以下のステップが有効です。

1. 決裁者マッピング:組織図を入手し、決裁プロセスを理解する

2. 決裁者別価値訴求の準備:それぞれの立場に合わせた提案資料の用意

3. 内部推進者の確保:現場担当者を味方につけ、内部からの推進力を得る

4. エグゼクティブ・スポンサーの活用:自社の経営層から先方の経営層への直接アプローチ

5. 決裁タイミングの見極め:予算策定時期や業績好調期を狙う

「社内の複数部門の承認」をBtoB購買の障壁と考える企業も少なくありません。このハードルを越えるためには、各ステークホルダーに対する個別のアプローチが必要です。

関連記事

・商談を成功に導く鍵は【決裁権】キーパーソンを見極め、勝率を劇的に上げる戦略

・BANT(BANT条件)をBtoBにおける営業活動に活用するには?

決裁者ごとの提案資料カスタマイズ

決裁者の役職や権限に応じて、提案資料をカスタマイズすることが重要です。

● 経営層向け:1枚にまとめたエグゼクティブサマリー、ROI、競争優位性

● 財務責任者向け:TCO(総所有コスト)分析、投資回収計画、キャッシュフロー影響

● 事業部長向け:事業KPIへの貢献度、リソース最適化効果

● IT部門向け:技術仕様、セキュリティ対応、既存システムとの統合性

● 現場管理者向け:具体的な業務改善例、導入スケジュール、教育計画

このように立場によって関心事が異なるため、同じ提案でも切り口を変えることが成功への近道となります。

組織的意思決定プロセスの理解と活用

BtoB企業における購買意思決定は複雑なプロセスを経ます。平均的な企業では、購買決定に関わる関係者(デシジョンメーカー)の数は5.4人にのぼるというデータもあります。このプロセスを理解し、各段階に合わせたアプローチを取ることが重要です。

<典型的なBtoB購買プロセスと各段階でのアップセルアプローチ>

| 意思決定段階 | 関与する部門・役職 | 効果的なアップセルアプローチ |

| 課題認識 | 現場部門、管理職 | 潜在的な課題の可視化、未解決の 問題点の明確化 |

| 情報収集 | 担当者、専門部署 | 競合比較資料、上位プランの 具体的メリット提示 |

| 選択肢評価 | 担当部門、IT部門、調達部門 | 評価基準に沿った 上位プランの優位性証明 |

| 決裁申請 | 部門長、経営企画、財務 | 稟議資料作成支援、ROI根拠の提供 |

| 最終決裁 | 役員、経営層 | 経営戦略との整合性提示、 リスク低減策の提案 |

このように各段階において、適切なタイミングでアップセル提案を行うことが重要です。特に、現状のサービス利用の成果が見え始めた時期や、顧客企業の事業拡大局面は、上位プランへの移行を提案する絶好の機会となります。

日本企業のBtoB取引では「稟議書類の作成負担」が購買決定の遅延要因と考えられています。この課題を解決するため、稟議資料のテンプレート提供や、社内プレゼン用の資料作成支援なども効果的なアップセル支援となります。

BtoB営業におけるアップセルは、単なる販売テクニックではなく、顧客の経営課題解決に向けたコンサルティング的アプローチが求められます。信頼関係を基盤として、データに基づいた価値提案を行い、組織的な意思決定プロセスを理解した戦略的アプローチを心がけましょう。

アップセルに活用できるセールストーク実例

営業活動において、アップセルを成功させるためには、適切なセールストークが不可欠です。ここでは、実際のビジネスシーンで効果を発揮する具体的なトーク例と、その背景にある心理学的アプローチについて解説します。

関連記事:営業に欠かせない「トークスクリプト」の作り方|テレアポ・コルセン・IS未経験の新人でも即戦力に!

抵抗を減らす言い回し

顧客がアップセルに抵抗を感じる最大の理由は、「追加費用」と「変更への不安」です。これらの心理的障壁を下げるための言い回しを身につけることが重要です。

まず意識すべきは、「追加」や「アップグレード」ではなく「最適化」や「効率化」という表現を用いることです。この言葉の選択により、顧客は単に出費が増えるというネガティブな印象よりも、より良い結果が得られるというポジティブな印象を持ちやすくなります。

<アップセルにおけるセールストーク例>

| 避けるべき表現 | 推奨される表現 | 心理的効果 |

| 「上位プランに変更しませんか?」 | 「目標達成に最適なプランをご提案します」 | 目的志向の提案に変換 |

| 「追加で〇〇円かかります」 | 「投資効果は約〇〇倍になります」 | コストからリターンへ視点転換 |

| 「もっと高いプランがあります」 | 「より多くの機能で効率化できます」 | 価格より価値に焦点 |

実際のトーク例として、次のようなアプローチが効果的です。

「現在のご利用状況を分析したところ、〇〇の部分でボトルネックが生じています。エンタープライズプランでは、この課題を解決し、むしろ月間コストを削減できる可能性があります。具体的には...」

この言い回しでは、単なるアップグレードではなく、具体的な問題解決を提案しています。問題解決型のアプローチは従来型の押し売りに比べて高い成約率が期待できます

ベネフィット重視の提案フレーズ

アップセルの成功率を高めるには、機能(Feature)ではなく、ベネフィット(Benefit)を中心に据えた提案が効果的です。顧客が得られる具体的なメリットを明確に伝えることで、価格上昇への抵抗を軽減できます。

とくにFAB(Feature-Advantage-Benefit)分析を活用したトークが効果的です。機能を説明した後、その利点を示し、最終的に顧客にとっての具体的なメリットを伝える手法です。

広告運用ツールのアップセル:

● 機能(Feature):「上位プランでは、AIを活用した広告最適化エンジンが利用できます」

● 利点(Advantage):「これにより、広告予算の無駄を自動的に削減し、高いROIが見込める媒体への最適配分が実現します」

● 顧客メリット(Benefit):「御社の場合、広告運用工数を約30%削減しながら、コンバージョン率を平均15%向上させることが期待できます」

より具体的なセールストーク例:

「現在ご利用のスタンダードプランに加えて、レポート自動化機能を追加することで、毎月の報告書作成にかかる時間を約5時間短縮できます。御社の担当者様の時間単価で計算すると、月額料金の差額以上の人件費削減になり、実質的にはコスト削減となります。さらに、その時間を戦略的な分析に充てることで、さらなる成果向上も期待できます。」

このように、ベネフィット重視のトークでは、数値化できる具体的なメリットを示すことがアップセル成功の鍵です。

顧客の成功をイメージさせる会話術

アップセル提案において、顧客が具体的な成功イメージを持てるかどうかが決め手となります。そのためには、未来志向の会話術と成功事例の効果的な活用が重要です。

成功イメージを喚起するための効果的な会話技術として、「仮定質問法」があります。これは「もし〇〇できたら、どのような変化が生まれますか?」という形で、顧客自身に成功イメージを描いてもらう手法です。

仮定質問法の例:

「もし営業チームのリード対応時間が現在の半分になれば、どのような変化が生まれると思われますか?実は上位プランのリード自動振り分け機能を使うことで、多くのお客様がそれを実現されています。」

また、類似業界や競合他社の成功事例を適切に引用することも強力なテクニックです。ただし、守秘義務に配慮した表現が必要です。

同業種の成功事例を提示する例:

「同業界の別のお客様では、このアドバンストプランの分析機能を活用することで、広告費を20%削減しながらコンバージョン数を35%増加させた事例があります。御社と似た課題を抱えていらっしゃいましたが、特にこの機能が転換点になったようです。」

さらに、顧客の成功をイメージさせる会話においては、具体的な数字やストーリーを交えることが重要です。

<成功イメージを強化するための質問例>

| 質問タイプ | 質問例 |

| 現状確認 | 「現在のプロセスで最も時間がかかる部分はどこですか?」 |

| 理想状態 | 「理想的な状況では、このプロセスはどうあるべきだと考えますか?」 |

| ギャップ認識 | 「現状と理想の差を埋めるために、最も必要なものは何だと思われますか?」 |

| 成功確認 | 「この改善が実現したら、どのような指標で成功を測りたいですか?」 |

顧客とのコミュニケーションで、これらの質問を適切に組み合わせることで、顧客自身が上位プランの必要性を認識するよう導くことができます。

最後に、アップセルの提案時には、顧客が感じるリスクを低減する表現も重要です。「まずは3ヶ月間お試しいただき、効果を実感できなければ元のプランに戻すことも可能です」といった安心感を与える言葉を添えることで、決断のハードルを下げることができます。

自社のアップセル事例を紹介する前に:ProFutureのメディア広告とアップセル戦略

当社ProFuture(プロフューチャー)株式会社のメディア広告は、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいており、収益の7~8割は既存のお客様によってもたらされています。このような背景から、自社のアップセル・クロスセルの成功事例は数え切れません。

今回、実際のアップセル成功事例をご紹介する前に、私たちのアップセル戦略の根幹にある考え方をご説明します。

ProFutureの強みは、最初のご利用時から営業担当者がしっかりと伴走し、確かな成果を実感していただいたことにより、自然な流れで上位プランや関連サービスへと移行するケースが多いことです。これは、私たちが単に自社の広告商品を提供するだけでなく、カスタマーサクセスを重視し、お客様のビジネス成長を長期的にサポートしたいという強い思いの表れです。

お客様の多様なニーズにお応えするため、ProFutureでは主に以下の広告ラインナップをご用意しています。

<人事専門メディア「HRプロ」>

HRプロは人事・経営層の方々を会員に持つ専門ポータルサイトです。自社資料やイベント情報を掲載することで、質の高い人事・経営リードの獲得を支援します。

● ライトコース: 最も手軽に広告掲載を始められるプランです。スポット利用も可能なことから、ご利用開始の敷居が低いことが特徴です。

● 標準コース: ライトコースよりも広告の配信数を増やしたプランです。

● サイトインサイト: HRプロ内での上位表示に加え、自社のブランドイメージに合わせたオリジナルデザインや、訴求力の高いリッチなコンテンツ配信ができるプランです。

● オプション: より一層の露出拡大をご希望の方向けに多様なオプションをご用意しています。

・ 露出アップ

・ セミナー動画掲載・分析

・ 単独メール

・ メルマガ広告(6行・15行)

・ アンケート調査

・ コンテンツ制作HR EDiT(取材・対談・イベントレポート等)

・ プライベートセミナー

・ バナー広告

ソリューションページ:HRプロ掲載のご案内

<HRサミット・各種イベント>

人事領域のキーパーソンが集う各種イベントを開催しています。「HRプロ」と組み合わせることで、自社のターゲットオーディエンスへ効果的にアプローチし、深いエンゲージメントを構築することが可能です。

HRプロに掲載する資料やコンテンツなどを保有していないお客様でも参画が可能なイベントを多数ご用意しています。

● HRサミット:人事・経営層が集う専門フォーラム。当社の旗艦イベントです。

● HRエグゼクティブフォーラム:大手企業のエグゼクティブ層を対象としたフォーラム。

● ATD JAPAN SUMMIT:世界最大級の人材開発イベント「ATD ICE」を主催するATDとの共催。国際的に著名な人事専門家が多数登壇します。

● 新卒採用フォーラム:人事領域の専門家と、当社内の調査研究機関「HR総研」が登壇。新卒採用に特化した情報とノウハウを提供します。

● キャンリクフォーラム:大学と企業人事をつなぎ、ネットワーク構築を支援するリアル開催イベントです。

● プライベートセミナー支援:自社セミナーの開催にかかる企画・各種手配・当日運営などをProFutureが包括的にサポートするサービスです。当社との共催という形での対応も可能です。

ソリューションページ:ProFutureのイベント事業

<HR SEO>

HR SEOは、企業人事向けのサービスです。採用オウンドメディアなどのサイト構築から記事制作まで、ワンストップでご支援します。

● 人事・採用部門に特化: ホームページの改善アドバイスとSEO施策

● 上位表示を実現: 目的の検索キーワードでの上位表示

● 効果向上: アクセス数・母集団形成・求人応募数の向上

● 最新トレンドに対応: 採用・人事の最新トレンド情報に基づいた記事制作

このあと紹介する当社のアップセル事例は、HRプロのライトコースから標準コースへのアップグレード、そして各種オプションの追加、といったケースが中心です。「HRプロ」と各種イベント、HRSEOなどを組み合わせたクロスセルの事例は、別の記事で詳しくご紹介します。

ソリューションページ:SEO対策を中心とした総合的WEBマーケティング支援「HR SEO / HR SEO オウンド」

ProFutureのメディア広告販売におけるアップセル成功事例:営業K氏編

それでは、先の前提を踏まえて、当社の営業担当が実際にお客様の課題を解決し、アップセルへとつなげた具体的な事例をご紹介します。

今回の成功体験談は、営業グループの一員であるK氏によるものです。

ご利用状況の変化:アンケート、HR EDiTを追加

● 引き継ぎ直後:ライトコース年間、スポットで単独メールをご利用

● 2年目:標準コース年間、単独メール、レポート付きアンケート1本、HR EDiT1本

● 3年目:標準コース年間、単独メール、レポート付きアンケート2本、HR EDiT2本

お客様概要と自社との関係性:2021年からお取引

企業向けのオンボーディング等を提供している企業様です。

自社との取引開始は2021年ごろからだと聞いており、私自身は一昨年に前任者から引き継ぎました。

CS(カスタマーサクセス)活動をする中で、月に2〜3回ほどメール等でご相談をいただくような関係性です。

ご担当者様の概要:社内稟議についてご相談いただく

昨年までは社長様と直接お話させていただいたのですが、今年からはマーケティング担当の役員の方とのコミュニケーションになりました。

それゆえに、社内稟議についてもご相談をいただくことが増えましたので、通常のCS業務のほか、稟議通過のためのサポートも実施しています。

先方とは普段メールやお電話、テレビチャットなどでお話していますが、人事系の展示会で一度だけご挨拶をしたことがあります。

アップセルのご提案については、いつも熱心にお話を聞いてくださり、とても感謝しています。

アップセルのきっかけ:新サービスリリースのタイミング

日常会話で新サービスのリリース予定を伺ったため、「新サービスには認知拡大が欠かせない」という点を強調し、「市場調査を目的としたアンケート調査が最適ですね」とご提案を行いました。

ちなみに、それよりも前にプライベートセミナーをご提案した際は、諸事情で立ち消えになったことがありました。その時の反省も踏まえて、最適なタイミングで、最適なサービスをご提案しました。

アップセル商品

昨年は、アンケートとHR EDiTを各1回ずつご利用いただきました。詳細は後述しますが、ロイヤリティ向上により、今年は各2回ずつのご利用に増えました。

自社サービスへの印象・競合との比較:リード数と質、手厚いフォローに満足

リード獲得数やリードの質、そしてコスパにもご満足いただいており、とくにアンケートも好評でした。また、自社の手厚いフォローについても一定の評価をいただいています。

というのも、ほかの競合サービスを利用しているものの、フォローがほとんどなく「載せっぱなし」の状態のようで、効果もイマイチなのだそうです。とくにリード質やフォローなどの点では自社サービスの優位性を感じます。

お客様からのフィードバック

・想像以上のアンケート回答が得られ、営業活動のエビデンス資料としても活用できた。

・リード獲得数も大幅に増え、CPAもかなり手頃に抑えられ、満足度が高かった。

・HR EDiTのコンテンツクオリティも素晴らしかった

こういった喜びの声もあり、アップセルにつなげられました。来年以降も継続してお取引ができるように尽力していきます!(営業グループK)

アップセルのゴールデンタイムは?

アップセルについて提案するタイミングはさまざまです。現状サービスで良い成果が出た際に、上位プランでさらに良くなることをご案内することもあります。

また、契約更新の1〜2か月ほど前、定例ミーティング、顧客企業の状況変化を察知した時、などが一般的でしょうか。

今回紹介した事例では、先方から新サービスの告知があったタイミングでしたが、休眠顧客の場合は、プレスリリースのチェックが欠かせません。

担当顧客のプレスフォローは常時行なっていますが、休眠顧客の情報まで追うのは大変なので、自社ではプレス情報をリマインドしてくれるメンバーがいます。彼女の動きには非常に助かっていますね。(営業グループK)

信頼関係とタイミングの重要性

アップセルの成功事例に共通するのは、アップセルを単なる「より高額なプランへの誘導」ではなく、「クライアントの成功をさらに加速させるための提案」として位置づけていることです。クライアントとの信頼関係を構築し、適切なタイミングで価値を明確に伝えることで、自然な形でのアップセルが実現できています。

また、すべての事例において、投資対効果を明確に示していることも特筆すべき点です。感覚的な説明ではなく、数字に基づいた提案が、特にBtoB営業では決裁者を説得する強力な武器となっています。

アップセルを阻む5つの障壁と対処法

アップセルは理論上では単純ですが、実際のビジネスシーンではさまざまな障壁に直面します。これらの障壁を理解し、適切な対処法を身につけることで、アップセルの成功率を大幅に向上させることができます。

ここでは、特にBtoB営業で頻繁に遭遇する5つの主要な障壁と、それらを効果的に乗り越えるための具体的な方法を解説します。

予算の壁を乗り越える交渉術

「予算が足りない」は、アップセルの際に最も頻繁に聞かれる反対意見です。この障壁は単なる拒否反応ではなく、顧客が追加投資の価値を十分に理解していないことを示すシグナルでもあります。

予算の壁に対しては、投資対効果(ROI)を具体的な数値で示すアプローチが効果的です。例えば、上位プランを導入することで得られる追加の売上や利益を、わかりやすく計算して提示しましょう。

| 予算に関する反論 | 効果的な対応方法 |

| 「今期の予算は既に決まっている」 | ・分割払いやサブスクリプションモデルの提案 ・次期予算への計上を提案し、先行導入特典を提供 |

| 「このアップグレードには予算が取れない」 | ・具体的なROI計算で投資回収期間を明示 ・コスト削減効果があれば他の予算項目との相殺を提案 |

| 「他の優先事項にも予算を使いたい」 | ・優先事項へのより大きな貢献方法を示す ・段階的な導入プランで初期投資を抑制 |

日本企業は特に慎重な予算配分を行う傾向があり、ROIの明確化がアップセル成功の鍵となっています。

また、予算サイクルを理解することも重要です。多くの企業は年間または四半期ごとの予算策定を行うため、次期予算編成のタイミングを把握し、そこに向けた伏線を張っておくことで、将来のアップセルの成功確率を高められます。

「今のままで十分」という反応への対応

現状維持バイアスは強力な心理的障壁です。特に既存のソリューションで特に問題を感じていない顧客は、変化を好まない傾向があります。

この障壁を乗り越えるには「現状維持のリスク」を適切に提示することが効果的です。業界の変化、競合他社の動向、技術の進化などを示し、現状維持が長期的には競争力低下につながる可能性を認識させます。

<具体的なアプローチ例>

● 競合他社の事例を引用し、業界の変化を示す

● 現在のソリューションでは対応できなくなる将来のリスクを具体的に提示

● 上位プランでしか得られない独自の価値を強調

● 「試用期間」や「一部機能のお試し利用」で変化への抵抗感を下げる

例えば、クラウドストレージサービスのアップセルでは「データ量は年々増加する傾向にあり、現在のプランでは半年後に容量不足となる可能性があります。今のうちに上位プランに移行いただければ、移行作業の手間を省き、データ損失のリスクを回避できます」といった説明が有効です。

プロスペクト理論によると、損失回避の心理は獲得への期待よりも強い影響力を持つとされています。この心理を理解し、「何を得られるか」だけでなく「何を失うリスクがあるか」の視点も提供することが重要です。

社内稟議を通しやすくする資料作成のコツ

先の自社事例の中でも少し出てきましたが、BtoB取引の場合、直接の担当者を説得できても、その先の社内稟議で否決されるケースが少なくありません。アップセルを成功させるには、顧客の社内稟議をサポートする資料作りが必須です。

効果的な稟議資料には、意思決定者それぞれの関心事に応える情報を盛り込むことが重要です。例えば、CFOには財務的なメリット、CIOには技術的なメリット、CEOには競争優位性といった異なる視点からの情報を提供します。

<稟議通過率を高める資料作成の3つのポイント>

1. エグゼクティブサマリーの徹底:意思決定者は多忙なため、最初の1ページで全体像と主要メリットが把握できるようにする

2. 数値化された効果予測:可能な限り導入効果を定量的に示し、ROIを明確にする

3. リスク低減策の明示:考えられるリスクとその対策を先回りして提示し、不安要素を払拭する

日本企業では稟議プロセスが複雑で多層的になる傾向があります。そのため、稟議書のテンプレートを顧客に提供したり、説明資料を複数の難易度・詳細度で用意したりするなど、きめ細かいサポートが差別化につながります。

| 稟議の対象者 | 重視するポイント | 資料に含めるべき要素 |

| 経営層(CEO、社長) | 戦略的価値、競争優位性 | ・業界動向との関連性 ・競合他社との差別化 ・中長期的な成長への貢献 |

| 財務責任者(CFO) | 費用対効果、予算適合性 | ・ROI分析 ・コスト削減効果 ・投資回収期間 |

| 現場責任者 | 実務上の価値、運用負荷 | ・業務効率化の具体例 ・導入負荷と対策 ・サポート体制 |

決裁権限者への直接アプローチが難しい場合の戦略

BtoB営業では、実際の意思決定者と直接コミュニケーションが取れないケースが多々あります。担当者レベルでは興味を示していても、上層部へのアクセスができずにアップセルが停滞するというパターンです。

この障壁を克服するには、現在の窓口担当者を「社内アドボケイト(擁護者)」として育成する戦略が効果的です。彼らが社内で説得力を持って提案できるよう、必要な情報と資料を提供します。

<アドボケイト育成・支援策>

● 社内プレゼン用の資料セットの提供(編集可能な形式で)

● よくある質問と回答集(FAQ)の作成

● 導入企業の具体的成功事例(可能であれば同業種の)

● 決裁者向けの簡潔な説明動画や資料

● 業界専門家や他社導入責任者との接点創出

このように、現在の窓口以外の利害関係者も特定し、それぞれに合わせたアプローチを考えることが重要です。

価格に対する抵抗感の緩和策

アップセルの最大の障壁の一つが価格に対する抵抗感です。特に現行プランからの価格差が大きい場合、顧客は追加コストに見合う価値を感じにくくなります。

価格抵抗を和らげるには、「絶対額」ではなく「差分の価値」にフォーカスする方法が効果的です。例えば、月額5万円から8万円へのアップグレードの場合、「3万円の追加投資で得られる具体的なメリット」を強調します。

<価格抵抗を減らす7つのテクニック>

1. 価値の可視化:追加料金で得られる具体的な価値を数値化して提示

2. 段階的アップグレード:一度に大きなジャンプではなく、小さなステップで提案

3. バンドル化:単体では高く感じる機能をパッケージにまとめて価値を感じやすくする

4. 試用期間の提供:「2ヶ月間の無料トライアル後に正式移行」など、リスクを軽減

5. 支払い方法の柔軟化:年払いによる割引や分割払いオプションの提案

6. 限定特典の付加:特定期間内の契約で追加サービスや専用サポートを提供

7. 比較対象の転換:競合製品との比較ではなく、問題解決コストとの比較を示す

日本の製造業で成功したアップセル事例では、保守サービスのグレードアップ提案時に「月額費用の差額は14,000円ですが、これは機械1台が1時間停止した場合の機会損失の1/10に過ぎません」といった説明で、価格感覚を適切に再設定したケースがあります。

日本企業の購買担当者は「総所有コスト(TCO)」の観点を重視する傾向があります。初期費用だけでなく、運用コスト、機会損失、リスクコストなども含めた総合的な視点で提案することが有効です。

アップセルの障壁はさまざまですが、これらの対処法を適切に組み合わせることで、多くの場合克服可能です。重要なのは、単なる価格や機能の違いではなく、顧客のビジネス課題解決にどう貢献するかという視点で提案することです。そして何より、これらの障壁は事前に予測し、戦略的に対処する準備をしておくことが、アップセル成功の鍵となります。

アップセルを効率化するツールとシステム

アップセルを成功させるためには、適切なタイミングで最適な提案を行うことが重要です。そのプロセスを効率化し、成約率を高めるために、さまざまなツールやシステムが開発されています。本章では、アップセル活動を強化するための主要なツールとシステム、そして実践的な活用法を解説します。

CRMを活用したアップセルチャンスの発見

顧客関係管理(CRM)システムは、アップセルの機会を特定するための強力なツールです。適切に活用することで、営業担当者は的確なタイミングでアップセル提案を行うことができます。

CRMデータからアップセル機会を見出す指標

CRMに蓄積されたデータから、以下のような指標に注目することでアップセルの適切なタイミングを見極めることができます。

● 現在の契約・購入から一定期間(例:6ヶ月)経過したアカウント

● 利用率が高く、システムの上限に近づいているユーザー

● カスタマーサポートへの問い合わせ内容から高度な機能への関心が伺えるケース

● 同業他社と比較して低いグレードの製品・サービスを利用している顧客

CRMシステムの真価は、単なる顧客データの保存ではなく、そのデータを分析してアクションにつなげられることにあります。例えば、SalesforceのようなCRMでは、AIを活用したEinstein Analytics機能により、アップセルの可能性が高い顧客を自動的に識別することができます。

| CRM機能 | アップセルへの活用法 |

| 顧客プロファイリング | 過去の購買履歴や問い合わせ内容からニーズを予測 |

| 利用状況トラッキング | 製品・サービスの使用頻度や範囲から追加機能の必要性を分析 |

| コミュニケーション履歴 | 過去のやり取りからアップセルへの反応を予測 |

| 契約管理 | 更新タイミングに合わせたプラン変更提案 |

日本企業での実践例として、kintoneやZoho CRMなどのプラットフォームを活用し、顧客データを一元管理しながらアップセルポイントを可視化している事例が増えています。

MAツールによる自動化の実践例

マーケティングオートメーション(MA)ツールは、アップセルプロセスの自動化において重要な役割を果たします。適切に設定されたMAツールは、顧客の行動に基づいて最適なタイミングでアップセル提案を自動的に行うことができます。

<アップセルを促進するMAワークフローの構築法>

効果的なMAワークフローは、顧客の行動や状態に応じたトリガーを設定し、段階的にアップセルへと導きます:

1. 現在の製品・サービスの利用状況をトラッキング

2. 利用頻度や範囲が一定のしきい値を超えた場合にアラートを発生

3. 関連する上位製品・サービスの情報を自動配信

4. 閲覧・反応データに基づいてフォローアップ内容をパーソナライズ

5. 営業担当者へのアラート発信とアプローチのサポート

MAツールの最大の利点は、人的リソースを使わずに、顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを大規模に実行できる点です。日本の市場では、HubSpotやSalesforce Pardot(Account Engagement)などが人気を集めています。これらのツールは、日本企業特有の商慣習に合わせたカスタマイズも可能で、段階的な関係構築を重視する日本のビジネス文化にマッチしたアップセルワークフローを構築できます。

実際の活用例として、SaaS企業では製品の利用状況(API呼び出し回数やストレージ使用量など)をモニタリングし、一定のしきい値に達した顧客に対して自動的にアップグレード提案メールを送信するワークフローを設定している事例が多く見られます。

日本国内で人気のアップセル支援ツール

日本市場特有のビジネス慣習や顧客心理を考慮したアップセル支援ツールも多数存在します。これらのツールは、日本企業の営業スタイルや意思決定プロセスに適応した機能を提供しています。

業種・規模別おすすめツール

企業の業種や規模によって、最適なアップセル支援ツールは異なります。代表的なものをいくつかご紹介します:

| ツール名 | 特徴 | 最適な企業規模・業種 |

| SATORI | 日本企業向けに開発されたMA・CRMツール。 顧客の行動履歴をスコアリングし、アップセルポイントを可視化 |

中小企業〜中堅企業、 BtoB営業 |

| Sansan | 名刺管理から発展した営業DXツール。 接点データを活用したアップセル提案を支援 |

中堅〜大企業、幅広い業種 |

| eセールスマネージャー | 日本の商習慣に特化した営業支援システム。 稟議プロセスを考慮したアップセル提案管理 |

製造業、卸売業、建設業など |

| Kairos3 | 顧客との会話を分析し、アップセルチャンスを検出するAI搭載ツール | コールセンター、インサイドセールス部門 |

日本企業におけるアップセル成功の鍵は、単なるツール導入ではなく、日本特有の「関係性構築」と「顧客の課題理解」をツールでいかに支援できるかにあります。そのため、データ分析機能だけでなく、面談記録や提案履歴の詳細な管理機能を持つツールが重宝されています。

成功企業のツール連携パターン

アップセル成功率の高い企業では、単一のツールだけでなく、複数のツールを連携させて活用しているケースが多く見られます:

● CRM + MA:顧客データと行動データを連携させ、総合的な顧客理解に基づくアップセル

● MA + ウェビナーツール:オンラインセミナー参加者の行動分析からアップセル候補を抽出

● CRM + 名刺管理:取引先の人事異動情報をトリガーにしたアップセルアプローチ

● CTI + CRM:通話内容の分析からアップセルニーズを検出

例えば、Salesforce IntegrationやZapierなどのインテグレーションツールを活用することで、異なるシステム間でのデータ連携がスムーズになり、アップセル機会の見逃しを防ぐことができます。

アップセル活動の効果測定指標

ツールやシステムを活用したアップセル活動の効果を測定するには、以下のようなKPIを設定することが有効です:

| 指標 | 算出方法 | 目標値の目安 |

| アップセル成約率 | アップセル提案数に対する成約数の割合 | 業界平均は20-30%程度 |

| 顧客単価上昇率 | アップセル前後の顧客単価の変化率 | 最低15%以上の上昇を目指す |

| アップセル提案タイミング最適化率 | 適切なタイミングで提案できた割合 | 70%以上を目標に |

| アップセルROI | アップセルによる追加収益÷ツール導入コスト | 初年度3倍以上、 2年目以降5倍以上 |

これらの指標をダッシュボード化し、常に効果を測定・改善していくことで、ツール投資の効果を最大化することができます。TableauやPower BIなどのBIツールを活用すれば、アップセル活動の効果を視覚的に把握しやすくなります。

ツールやシステムは、あくまでも人間のアップセル活動を支援するものです。最終的に成約を左右するのは、データに基づいた上で、いかに顧客の潜在ニーズを掘り起こし、価値を伝えられるかという「人間力」にあります。ツール選定の際は、営業担当者が使いやすく、実際の商談にシームレスに組み込めるかどうかを重視しましょう。

業界別アップセル戦略のカスタマイズ

アップセル戦略は業界によって大きく異なります。各業界の特性や顧客の購買行動に合わせた戦略が必要です。ここでは主要な業界別のアップセル戦略について詳しく解説します。

IT業界におけるアップセルの特徴

IT業界は製品やサービスのバージョンアップやアドオン機能が豊富なため、アップセルの機会が多い業界です。

IT業界では「段階的な機能拡張」がアップセルの基本戦略となっています。まずは基本機能で顧客の信頼を獲得し、その後により高度な機能を提案していくアプローチが効果的です。

SaaS製品におけるプラン設計

SaaS(Software as a Service)企業のアップセル戦略の中心はプラン設計にあります。以下はSaaS製品における典型的なプラン設計例です。

| プランレベル | 主な対象 | アップセルポイント |

| フリープラン | 個人・小規模チーム | 使用量制限、広告表示あり |

| スタンダードプラン | 中小企業 | 基本機能すべて、制限緩和 |

| ビジネスプラン | 中堅企業 | 高度な分析機能、チーム管理機能 |

| エンタープライズプラン | 大企業 | 専用API、セキュリティ強化、専任サポート |

IT業界のアップセル成功事例

クラウドストレージサービスの多くは、まず無料の基本容量を提供し、使用量が増えるにつれて有料プランへのアップグレードを促す戦略を採用しています。例えば、Dropboxは無料ユーザーの約4%を有料プランに転換させることに成功しており、これはフリーミアムモデルとしては高い転換率です。

参考:フリーミアムモデル完全ガイド(HubSpot)

製造業でのアップセル成功パターン

製造業におけるアップセルは、基本モデルからプレミアムモデルへの移行や、付加機能・サービスの追加販売が中心となります。

製品ラインナップの階層化

製造業では「適切な製品階層」の構築がアップセル成功の鍵です。顧客のニーズや予算に応じて、段階的に選べる製品ラインナップを用意することで、アップセルの機会を創出できます。

アフターサービスを通じたアップセル

製造業では製品販売後のメンテナンスや保守サービスを通じたアップセルが効果的です。以下はアフターサービスを活用したアップセル戦略です。

| サービスタイプ | 基本サービス | アップセルポイント |

| 保守契約 | 基本的な故障対応 | 24時間対応、予防保全、リモート監視 |

| 部品供給 | 標準部品の供給 | 高耐久部品、性能向上パーツ |

| トレーニング | 基本操作研修 | 高度活用研修、オペレーター認定制度 |

| ソフトウェア | 基本ソフトウェア | 分析機能、自動化機能の追加 |

製造業におけるソリューション提案型アップセル

近年の製造業は単なる製品販売から、顧客の課題解決を総合的に支援するソリューション提案型のビジネスモデルへと移行しつつあります。

例えば、ダイキン工業は空調機器の販売だけでなく、企業の省エネ課題を解決するための包括的な提案を行い、単体製品販売からエネルギーマネジメントシステムを含めた総合ソリューションへのアップセルを実現しています。

サービス業に効果的なアップセル手法

サービス業では顧客との直接的な接点が多いため、パーソナライズされたアップセル提案が可能です。

飲食業界のアップセル手法

飲食業界では「顧客体験の向上」を軸としたアップセルが効果的です。主なアップセル手法には以下があります:

● セットメニューの提案(単品→セット)

● サイズアップ(レギュラー→ラージ)

● プレミアム食材への変更(通常→高級食材)

● ドリンクやデザートの追加提案

とある大手カフェチェーン店ではアイスコーヒーを注文した顧客に対し、期間限定の水出しコーヒーを提案することで客単価向上に成功しています。

ホテル・旅行業界でのアップセル戦略

ホテル・旅行業界では、予約後から実際のサービス利用までに時間差があるため、段階的なアップセル提案が可能です。

| タイミング | アップセル提案内容 | 効果的な手法 |

| 予約確定直後 | 上位客室タイプへのアップグレード | 限定割引の提示 |

| チェックイン前 | 早期チェックイン、空港送迎 | メールでの事前提案 |

| チェックイン時 | ビューアップグレード、クラブフロアへの変更 | 実際の部屋の違いを写真で提示 |

| 滞在中 | スパ、レストラン、オプショナルツアー | パーソナライズされた提案 |

いくつかのホテルチェーンや旅行予約サイトでは、予約時に上位カテゴリーの部屋が空いている場合、追加料金でのアップグレード提案を積極的に行っており、大きな追加収益を生み出しています。

金融サービス業のアップセル事例

金融業界では、顧客のライフイベントに合わせたアップセルが効果的です。

とある銀行では、住宅ローン契約者に対して、家財保険や団体信用生命保険などの関連商品を提案しています。また、資産形成層の顧客には、普通預金から投資信託や外貨預金へのシフトを促す戦略も有効です。

小売業におけるアップセル戦略

小売業は顧客との接点が多く、即時的なアップセルが可能な業界です。

オムニチャネル活用のアップセル

小売業では「オンラインとオフラインの連携」によるアップセルが注目されています。ECサイトで検討した商品を店舗で実際に確認してもらい、そこで上位モデルやカスタマイズオプションを提案する手法が効果的です。

家電量販店ECサイトでは、オンラインでの閲覧履歴をもとに店舗スタッフがタブレットを活用して関連アクセサリーや上位モデルを提案するシステムを導入し、客単価向上に成功しています。

会員制度を活用したアップセル

会員制度は顧客データを活用した効果的なアップセルを可能にします。購買履歴を分析し、顧客の嗜好や購買パターンに合わせたパーソナライズされた提案が可能です。

とある化粧品ブランドの会員プログラムでは、顧客の肌質や購入履歴を分析し、基礎化粧品からより高価な美容液やエイジングケア製品へのアップセルを促進しています。

B2B企業向け業界別アップセルポイント

B2B取引においては、業界特性を理解したアップセルアプローチが必要です。以下は主要B2B業界におけるアップセルのポイントです。

| 業界 | アップセルの特徴 | 効果的なアプローチ |

| 広告・マーケティング | 成果実証後の予算拡大 | ROI重視の提案、競合分析の提示 |

| 物流・流通 | コスト削減とサービス向上の両立 | トータルコスト分析、 配送時間短縮効果 |

| 人材サービス | 採用コスト削減と質の向上 | 採用成功事例の共有、 定着率データの提示 |

| 法人向けサービス | 業務効率化とコンプライアンス強化 | 他社導入事例、 工数削減効果の数値化 |

一般的にBtoB企業では、導入後1年以内のアップセル提案が最も成功率が高い傾向にあります。

業界共通のアップセル成功要因

業界を問わず、以下の要素がアップセル成功の共通要因となっています:

1. 導入効果の可視化と数値化

2. 同業他社の成功事例の提示

3. 段階的な導入プランの提案

4. 長期的なコスト削減効果の明示

5. 意思決定者との直接的な関係構築

業界の特性を理解し、それぞれの顧客の状況に合わせてこれらの要素を適切に組み合わせることが、効果的なアップセル戦略の鍵となります。

どの業界であっても、アップセルは単なる売上拡大の手法ではなく、顧客により大きな価値を提供するプロセスであることを忘れてはなりません。顧客の成功に貢献できるアップセル提案が、長期的な信頼関係構築と持続的な成長につながります。

アップセル実践のための社内体制づくり

アップセルを企業全体で実践していくためには、単なる営業テクニックの導入だけでなく、組織的な体制づくりが不可欠です。この章では、アップセルを組織文化として定着させ、持続的な成果を生み出すための社内体制の構築方法について解説します。

営業チームのトレーニング方法

アップセルを成功させるには、営業チーム全体がその価値と手法を理解し、実践できるようにするためのトレーニングが必要です。

効果的なトレーニングプログラムの設計

アップセル・トレーニング・プログラムは、単発のセミナーではなく継続的な学習体系として設計することが重要です。以下に効果的なトレーニング設計のポイントを紹介します。

| トレーニング段階 | 内容 | 期間目安 |

| 基礎知識習得 | アップセルの概念、主要テクニック、企業理念との結びつけ | 1〜2日 |

| ロールプレイング | 実際の商談を想定した実践訓練、フィードバックセッション | 週1回×4週間 |

| OJT | 熟練営業担当者による同行営業、リアルタイムコーチング | 1〜3ヶ月 |

| フォローアップ | 成功事例の共有、課題解決ワークショップ、最新テクニック習得 | 月1回の定例会 |

効果的なトレーニングでは、単に知識を与えるだけでなく、実践を通じて体得させることが成功のカギとなります。特にロールプレイングは、安全な環境で失敗を経験し、改善点を見つける貴重な機会です。

トレーニング教材の整備

社内でアップセルのナレッジを共有・蓄積するための教材整備も重要です。以下のような教材を準備することで、標準化されたアップセルプロセスを全社に浸透させることができます。

● アップセルハンドブック(基本概念と社内ガイドライン)

● 成功事例集(具体的な提案内容やプロセスの詳細)

● 顧客別アプローチガイド(業種・規模別の特性と対応方法)

● 反論対処事例集(よくある顧客の懸念とその解消法)

● セールストークスクリプト(状況別の推奨トーク例)

ちなみに当社ProFutureのマーケティングソリューション部では、「MS図書館」なるシートを設置し、メールテンプレート、企画・提案書テンプレート、各広告商品の想定効果表、オンボーディング資料などのナレッジをまとめ、営業メンバーがいつでも確認できるようにしています。

インセンティブ設計のポイント

適切なインセンティブ(奨励金や表彰制度)設計は、アップセル活動を促進し、組織全体のパフォーマンスを向上させる重要な要素です。

アップセル促進のためのインセンティブモデル

インセンティブ設計において重要なのは、短期的な売上増加だけでなく、顧客との長期的な関係構築も評価する仕組みづくりです。以下に効果的なインセンティブモデルを紹介します。

| インセンティブタイプ | 内容 | メリット |

| 段階的コミッション | アップセル金額に応じて報酬率が上昇するモデル | より高額なアップセル提案を促進 |

| 顧客満足度連動型 | アップセル後の顧客満足度も評価指標に含める | 短期的な売上だけでない 価値提供の促進 |

| チーム連動型 | 個人だけでなくチーム全体の成果に連動 | 部門間協力の促進と 組織的な取り組み強化 |

| 長期契約ボーナス | 継続期間の長いアップセルに追加報酬 | 顧客生涯価値を高める提案の促進 |

単純な売上連動型だけでなく、顧客満足度や契約継続率などの質的指標も組み込んだ複合的なインセンティブモデルが最も効果的です。

非金銭的インセンティブの活用

金銭的報酬だけでなく、以下のような非金銭的インセンティブもアップセル活動の促進に効果的です:

● 社内表彰制度(月間MVP、アップセル達人認定など)

● キャリアパス(アップセルスペシャリストとしての昇進機会)

● スキルアップ機会(外部研修参加権、専門資格取得支援)

● ワークライフバランス報酬(休暇付与、リモートワーク権利など)

マーケティングと営業の連携強化策

アップセルの成功には、マーケティング部門と営業部門の緊密な連携が不可欠です。両部門が共通の目標に向かって協力することで、アップセルの機会を最大化できます。

情報共有の仕組みづくり

両部門間の効果的な情報共有システムの構築が重要です。具体的な施策としては以下が挙げられます。

● 統合CRMの活用(顧客情報の一元管理と共有化)

● 定期合同ミーティング(週次/月次での情報交換会)

● クロスファンクショナルチームの編成(アップセルプロジェクト専任)

● デジタルコラボレーションツールの導入(Slack、Microsoft Teamsなど)

● 顧客インサイトレポートの共同作成と共有

両部門が同じ顧客データを見て議論できる環境を整えることで、アップセルのタイミングや内容に関する認識のズレを解消できます。

共同KPIの設定

部門間の壁を超えた協力を促進するには、共通の評価指標を設けることが効果的です。アップセルに関連する共同KPIとしては以下が考えられます。

| 共同KPI | 内容 | 測定方法 |

| アップセル率 | 既存顧客のうちアップセルに成功した割合 | アップセル成約数÷既存顧客数 |

| アップセルリード品質 | マーケティングから提供されたアップセル候補の質 | アップセル成約数÷提供リード数 |

| 顧客生涯価値向上率 | アップセルによるLTV増加の度合い | (アップセル後LTV−アップセル前 LTV)÷アップセル前LTV |

| カスタマーエンゲージメントスコア | 顧客の製品利用状況や満足度の総合指標 | 利用頻度、機能活用度、NPS等の 複合指標 |

これらの指標を両部門で共有し、定期的に振り返ることで、連携の成果を可視化し、改善点を特定することができます。

コンテンツ制作の協働体制

アップセルを促進するためのコンテンツは、マーケティングと営業が協力して作成することで効果が高まります。以下のような協働体制が効果的です。

1. 営業からの顧客の声をマーケティングコンテンツに反映

2. 成功事例集の共同作成(営業が事例提供、マーケティングが編集)

3. アップセル提案資料のテンプレート共同開発

4. 顧客セグメント別のメッセージング戦略の共同策定

なお、下記資料は当社の営業部門が情報提供を行い、マーケティング部門が編集した、自社サービスの導入事例集です。ご参考にしてください。

関連資料:BtoBリード獲得の成功事例がわかる!「HRプロ」を導入した企業の活用事例集10選

データ活用によるアップセル機会の特定と最適化

効果的なアップセルを実現するためには、顧客データを活用してアップセルの機会を特定し、提案内容を最適化することが重要です。

アップセル最適タイミング分析

顧客の行動パターンを分析することで、アップセル提案の最適なタイミングを特定できます。以下のようなデータポイントが参考になります。

● 製品/サービスの利用頻度・強度の変化

● サポート問い合わせの内容と頻度

● 契約更新前の一定期間

● 特定機能の高頻度利用(上位プランへの関心を示す指標)

● 類似顧客がアップグレードした利用パターン

顧客行動データとアップセル成功事例のパターンを機械学習で分析することで、個々の顧客に対する最適なアップセルタイミングを予測できるようになります。

顧客スコアリングモデルの構築

全ての顧客が同じようにアップセルに適しているわけではありません。効率的にアップセル活動を行うためには、顧客をスコアリングして優先順位付けすることが効果的です。

| スコアリング要素 | 評価ポイント | 重み付け例 |

| 現契約額 | 現在の支出規模 | 20% |

| 契約期間 | 顧客関係の長さ | 15% |

| 製品利用率 | 現行製品の活用度 | 25% |

| 成長余地 | 上位プランとの機能ギャップ | 20% |

| 顧客満足度 | NPS/CESなどの指標 | 20% |

このようなスコアリングモデルを構築し、定期的に見直すことで、最もアップセル確率の高い顧客に営業リソースを集中投下できます。

アップセルカルチャーの醸成

アップセルを一過性の取り組みではなく企業文化として定着させることが、長期的な成功のカギとなります。

経営層のコミットメント

アップセル文化の醸成には、経営層の明確なコミットメントと積極的な関与が必要です。具体的には以下のようなアクションが効果的です:

● アップセルの重要性と顧客価値向上への貢献を定期的に発信

● アップセル成功事例を社内会議で取り上げ評価する

● 必要なリソース(トレーニング、ツール、時間)の確保

● 部門横断的なアップセル推進チームの設置と支援

経営層自らがアップセルの価値を語り、成功を称えることで、組織全体にアップセルを顧客価値向上の手段として認識させることができます。

ナレッジ共有の仕組み

前述のとおり、アップセルに関する知見やベストプラクティスを組織内で共有・蓄積する仕組みも重要です。

● アップセル成功事例のデータベース構築

● 定期的な成功体験共有会(営業朝礼や月例会など)

● 社内SNSでのアップセル情報交換グループ

● 部門横断型のアップセル委員会の設置

● 新しいアップセル手法の実験と結果共有のフレームワーク

このような知識共有の場を設けることで、個人の経験が組織の資産となり、全体のレベルアップにつながります。

アップセル実践のための社内体制づくりは、一朝一夕に実現するものではありません。しかし、トレーニング、インセンティブ設計、部門間連携、データ活用、企業文化の醸成という5つの観点から総合的に取り組むことで、持続的なアップセル成功の基盤を構築することができます。これらの要素が有機的に連携することで、アップセルは「営業テクニック」から「組織の強み」へと進化していきます。

まとめ

アップセルは既存顧客の購買単価を向上させ、LTVを最大化する重要な営業戦略です。効果的なアップセルには、顧客との信頼関係構築が基盤となり、適切なタイミングと価値提案が鍵となります。

特にBtoB営業では、顧客の課題解決に焦点を当て、決裁者へのアプローチを工夫することが重要です。Salesforceなどのツールを活用した戦略的なアップセル提案と、社内体制の整備によって、成果が期待できます。業界特性に合わせたカスタマイズと、営業・マーケティング部門の連携強化によって、持続的な売上拡大を実現しましょう。

アップセルは単なる販売手法ではなく、顧客と共に成長するパートナーシップの証です。