メインの商品とは別に、ほかの商品も合わせて売る手法「クロスセル」の基本から実践まで、営業パーソンが明日から使える具体的テクニックを紹介します。

混同されやすい「アップセル」との違いのほか、タイミング、業界別の成功事例、売上アップの王道、場面に応じたトークスクリプト、さらにクロスセルが失敗する原因と回避策、データ分析を活用した効果最大化の方法を解説。複数商品の提案で収益性と顧客満足度を同時に高める秘訣についてもまとめます。

BtoB、BtoCの各業界のクロルセル事例を紹介するとともに、当社ProFuture株式会社でBtoB広告営業者が実現した成功事例も公開します。ぜひマーケティングと営業活動の参考にしてください。

関連記事:売上アップの近道!営業・マーケター向けアップセル完全解説:当社BtoB広告営業の成功事例付き

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

クロスセルとは?基本概念と売上アップのメカニズム

クロスセルは、顧客が既に購入した商品やサービスに関連する別の商品やサービスを追加で提案・販売する手法です。例えば、コーヒーショップでコーヒーを単品で購入する人にサンドイッチも一緒に勧める販売方法や、ハンバーガーを購入した顧客にポテトやドリンクを勧めるような販売方法が典型的なクロスセル戦略です。

単に「おすすめ商品」と紹介するだけでなく、顧客ニーズを満たす関連商品を戦略的に提案することで、顧客満足度と売上の両方を向上させることができます。

<わかりやすい!クロスセルの概念図>

クロスセルの定義とアップセルとの違い

クロスセルとアップセルは、どちらも追加販売を促す手法ですが、その性質には明確な違いがあります。

| 項目 | クロスセル | アップセル |

| 定義 | 関連する別の商品・サービスの追加販売 | より上位グレード・高価格帯の商品への切り替え |

| 目的 | 購入商品点数の増加 | 購入単価の向上 |

| 例 | カメラ購入者にレンズや三脚を勧める | スマートフォンの基本モデルから上位モデルへの変更を勧める |

クロスセルの本質は顧客の既存購入に価値を付加する関連商品の提案にあります。例えば、スマートフォンを購入した顧客に保護ケースやイヤホンを提案するのがクロスセルです。

一方のアップセルは、同じ商品カテゴリの中で、より高機能・高価格の商品への「グレードアップ」を促す手法です。この2つの手法を組み合わせることで、効果的な販売戦略を構築でます。

なぜクロスセルが売上アップに効果的なのか

クロスセルが売上向上に効果的である理由は複数あります。

まず、大きなメリットとしては、購入数の増加により顧客単価が向上することです。新規顧客獲得コストを考慮すると、同じ売上増加を目指すよりも利益率が高く、経営の安定にもつながるでしょう。

次に、顧客はすでに企業やブランドを信頼している状態にあるため、追加提案を受け入れやすい心理状態にあります。これは「一貫性の原理」と呼ばれる心理効果で説明できます。一度購入を決めた顧客は、それと一貫する関連商品も購入する傾向があるのです。

また、クロスセルは顧客にとって価値ある提案であれば、顧客体験の向上にも寄与します。例えば、デジタルカメラを購入した顧客に適切なメモリカードを提案することで、顧客は「最初から必要なものがそろった」と満足感を得られます。

さらに、データ分析の観点からも、クロスセルは効果的です。マッキンゼーの調査によると、適切なパーソナライゼーションを実施した企業は、売上が10〜15%増加する傾向があります。クロスセルは顧客データを活用したパーソナライゼーションの代表的な手法なのです。

関連記事:カタルシスとは? 意味やビジネスシーンでの活用ポイントについて紹介

クロスセル成功の3つの条件

クロスセルを成功させるには、以下の3つの条件が重要です。

1. 関連性の高さ

クロスセル商品は、顧客が購入した商品と明確な関連性がなければなりません。例えば、ノートパソコンを購入した顧客にはマウスやキーボード、PCバッグなどの周辺機器が関連性の高い提案となります。関連性のない提案は顧客に「押し売り」と感じられる可能性があるでしょう。

2. タイミングの適切さ

クロスセル提案のタイミングは成功率を大きく左右します。購入の意思決定直後や商品使用開始後のフォローアップなど、顧客の購買心理に合わせたタイミングでの提案が効果的です。

3. 価値の明確な提示

クロスセル商品がもたらす具体的な価値や利点を明確に伝えることが必要です。例えば「このSDカードを追加すれば、HD動画を約10時間分記録できます」といった具体的な利点の提示が効果的です。

このように、抽象的な説明よりも、顧客にとっての具体的なメリットを数値や事例で示すことで、購買意欲が高まります。

<クロスセル成功の3つの条件>

| 成功条件 | 良い例 | 悪い例 |

| 関連性 | コーヒーマシン購入者にコーヒー豆や専用クリーナーを提案 | コーヒーマシン購入者に関連性のない調理器具を提案 |

| タイミング | スマホ購入直後に保護フィルムを提案 | 購入完了数日後に突然関連商品のセールス電話 |

| 価値提示 | 「この延長保証に加入すると3年間の修理が無料になります」 | 「これもどうですか?いまセール中ですよ」 |

これらの条件を満たすクロスセル戦略を実施することで、顧客にとって有益な提案となり、自然な形での売上増加につながります。

一般的に、適切なクロスセル戦略を実施している企業は、そうでない企業に比べて顧客生涯価値(LTV)が高いといわれています。

LTVとは、顧客が初めて取引を行ってから取引が終了するまでの期間で、その顧客がもたらす利益の総額を示す指標です。

関連記事:LTV(ライフタイムバリュー)とは?算出方法や最大化するポイント

クロスセルの具体的なメリットと導入効果

クロスセルは単に売上を一時的に増加させるための手法ではなく、ビジネスと顧客双方に多くのメリットをもたらす戦略的アプローチです。適切に実施することで、顧客体験の質を高めながら、企業の収益性を大幅に向上させることができます。

この章では、クロスセルを導入することによって得られる具体的なメリットと、実際の導入効果について詳しく解説します。

顧客単価の向上と収益性改善

クロスセルの最も直接的な効果は、顧客一人あたりの購入金額(顧客単価)の向上です。既存顧客に対して追加の商品やサービスを提案することで、一回の取引あたりの金額を増加させることができます。

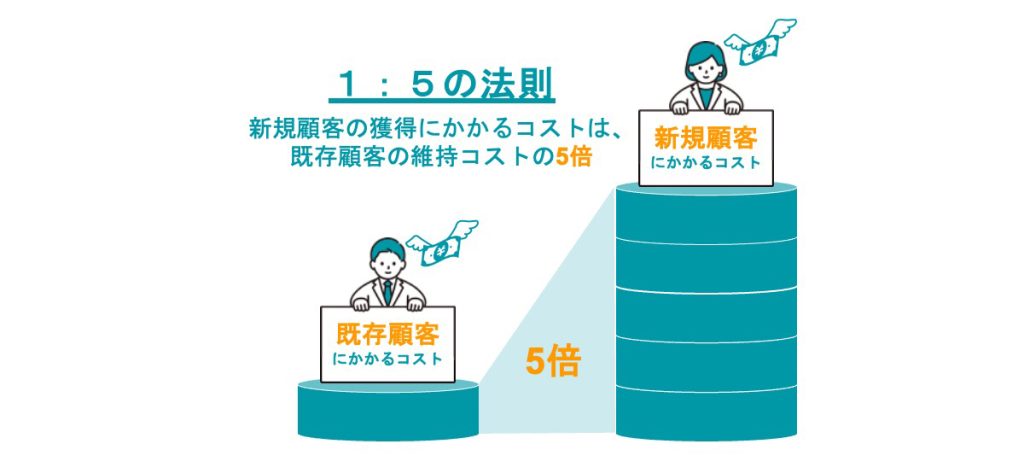

既存顧客が重視される理由には「1:5の法則」があります。既存顧客に商品を販売するためのコストは、新規顧客に販売するコストの5分の1程度に抑えられるといわれているのです。

<1:5の法則とは>

| 項目 | 新規顧客獲得 | 既存顧客へのクロスセル |

| 販売コスト | 高い(広告費、営業コストなど) | 低い(既に信頼関係構築済み) |

| 成約率 | 一般的に5〜20% | 一般的に60〜70% |

| 利益率 | 新規獲得コストにより圧迫 | 追加コスト低く高利益率 |

関連記事:顧客単価を向上させるクロスセルとは?活用方法と具体例をご紹介

顧客満足度とロイヤルティの向上

適切なクロスセルは、単なる追加販売にとどまらず、顧客に真の付加価値を提供する重要な戦略です。顧客が本当に必要としている、あるいは欲しいと思っている関連商品を、最適なタイミングで提案することで、顧客体験を格段に向上させることができます。

例えば、スマートフォンを購入した顧客に対し、耐久性の高い保護ケースや画面保護フィルムを提案することは、顧客のスマートフォン利用における安心感を高めま、製品への満足度も高めます。

さらに、このように顧客のニーズに合わせたクロスセルは、単に収益を向上させるだけでなく、以下のような多岐にわたる効果をもたらします。

● 顧客の問題解決をより包括的にサポートし、満足度を高める

● 商品・サービスの活用価値を最大限に引き出し、ロイヤルティを育む

● ブランドへの信頼感を醸成し、長期的な関係性を構築する

● ロイヤルティの高い顧客によるリピート購入率を向上させる

このように、顧客満足度の向上というクロスセルの間接的な効果は、顧客のロイヤルティを高め、結果として長期的な収益に大きく貢献します。ロイヤルティの高い顧客は、競合他社に流れにくく、継続的に製品やサービスを利用してくれるため、企業の安定的な成長に不可欠な存在となります。

関連記事

・顧客ロイヤルティを意識したマーケティング戦略のポイント

・信長・秀吉・家康たちも実践していた戦国時代のロイヤリティ【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第9回】

在庫回転率の改善効果

クロスセルは在庫管理の観点からも大きなメリットをもたらします。特に季節商品や流行に左右されやすい商品を扱う業種では、クロスセルによって在庫の滞留を防ぐことができます。

在庫回転率の改善効果は以下のような形で現れます。

1. 死に筋商品の販売促進による在庫削減

2. 関連商品の販売バランス適正化

3. 在庫保管コストの削減

4. キャッシュフローの改善

例えば、アパレル業界では、メインの衣類と合わせてアクセサリーをクロスセルすることで、アクセサリーの在庫回転率を20%向上させた事例もあります。

| 業種 | クロスセルによる在庫改善例 | 効果 |

| 家電量販店 | 主要家電購入時に周辺機器提案 | 周辺機器の在庫回転率25%向上 |

| 食品スーパー | レジ前関連食材ディスプレイ設置 | 特定調味料の回転率15%向上 |

| 書店 | シリーズ作品の関連表示 | バックナンバー在庫30%削減 |

若手営業パーソンでも実践できるクロスセル基本テクニック

クロスセルは営業スキルの中でも特に収益性向上に直結する重要なテクニックです。しかし、多くの若手営業パーソンは経験則の乏しさから「押し売りになるのではないか」「断られるのが怖い」といった不安から、クロスセル提案を避けてしまう傾向があります。

この章では、営業経験が浅くても自信を持って実践できる基本テクニックを解説します。

顧客ニーズの把握と適切な商品提案

クロスセルの第一歩は、顧客の潜在的なニーズを正確に把握することです。ただ関連商品を勧めるだけでは、押し売りになりかねません。

効果的なクロスセルは顧客のニーズを深く理解することから始まります。この理解があってこそ、顧客にとって本当に価値のある提案ができるのです。

ニーズ把握のための質問テクニック

若手営業パーソンがまず身につけるべきは、顧客の潜在ニーズを引き出す質問力です。以下の質問フレームワークを活用しましょう。

<ニーズ把握のための質問例>

| 質問タイプ | 目的 | 質問例 |

| 現状確認質問 | 現在の利用状況を把握 | 「現在どのような場面でこの製品をご利用ですか?」 |

| 課題発見質問 | 不満や改善点を特定 | 「現在の製品使用で何か不便に感じることはありますか?」 |

| 拡張質問 | 新たな用途を提案 | 「こういった場面でも活用できると思いますが、いかがでしょう?」 |

| 将来展望質問 | 将来的なニーズを予測 | 「今後〇〇のような計画はありますか?」 |

適切な質問によって引き出された情報に基づくクロスセル提案は、成約率が通常より高くなる傾向にあります。

ニーズとクロスセル商品のマッチング

顧客の発言から真のニーズを見極め、最適な商品を提案する方法を身につけましょう。

例えば、ビジネスバッグを購入する顧客が「書類が多くて整理が大変」と言えば、バッグ内部の整理用ポケットポーチやファイル類が最適なクロスセル商品になります。一方、「外回りが多い」という発言からは、モバイルバッテリーや軽量傘などが候補となるでしょう。

顧客の直接的な発言だけでなく、非言語情報(表情や反応)からもニーズを読み取ることが重要です。

タイミングが命!クロスセル提案のベストタイミング

クロスセル成功の大きな鍵は「いつ提案するか」というタイミングです。どれだけ良い商品でも、タイミングを誤れば顧客に「しつこい」という印象を与えてしまいます。

商談フェーズ別ベストタイミング

クロスセル提案に最適なタイミングは、顧客が主商品の価値を十分理解し、購入の意思決定をした直後です。この瞬間は顧客の購買意欲が高まっており、関連商品への興味も生まれやすい心理状態にあります。

| 商談フェーズ | クロスセル提案の適切さ | ポイント |

| 初回訪問時 | △(条件付き) | 信頼関係構築が先。ただし予備知識として伝える程度なら可 |

| 主商品説明中 | × | 主商品の理解を妨げる可能性あり |

| 購入意思表明直後 | ◎ | 購買意欲が最も高いゴールデンタイム |

| 購入手続き中 | ○ | 「ついで購入」の心理が働く |

| 納品・導入時 | ○ | 実際の使用シーンをイメージしやすい |

| アフターフォロー時 | ○ | 使用経験から生じた新たなニーズに対応 |

顧客の興味ありサイン・なしサイン

クロスセル提案の際は、顧客の反応を注意深く観察することが重要です。以下のサインに注目しましょう。

<リアル商談の場合>

● 興味を示すサイン:前のめりになる、質問が増える、商品に触れる

● 無関心のサイン:目線が逸れる、腕を組む、返答が短くなる、時計を気にする

● 時間的余裕のサイン:腕時計を見ない、ゆったりした姿勢

<リモート商談の場合>

● 興味を示すサイン:画面に近づく、資料画面を凝視する、具体的な質問が多い、頷きが多い、追加資料を求める

● 無関心のサイン:目線が頻繁に外れる、別のタスクをしている様子が見られる、返答に時間がかかる・短くなる、途中でカメラオフになる

● 時間的余裕のサイン:時計表示を見る様子がない、会話を続けようとする発言がある、声のトーンが落ち着いており、焦燥感がない

リモートでのクロスセル提案においては、これらのサインを総合的に判断し、顧客が「興味あり」のサインを示している瞬間を捉え、より深い提案やクロージングに繋げることが重要です。音声やチャットのログも、顧客の関心度合いを測る上で貴重な情報源となります。

断られても諦めない!効果的なフォローアップ手法

クロスセル提案は一度断られたからといって諦める必要はありません。むしろ、その断りの理由を理解し、次回の提案や別の顧客とのコミュニケーションに活かすことが重要です。

断られた理由別の対応策

クロスセル提案が断られる理由は大きく分けて「時期的問題」「予算的問題」「必要性の理解不足」の3つです。それぞれに対して効果的なフォローアップ方法があります。

| 断られる理由 | 対応策 | 具体的なアプローチ |

| 今は必要ない(時期的問題) | タイミングを変えて再提案 | 「次回の○○のタイミングでは必要になるかもしれませんね。その際にはぜひご検討ください」 |

| 予算がない(予算的問題) | ROI提示または代替案提案 | 「導入により△△の効果が期待でき、約○ヶ月で投資回収できます」「予算に合わせたエントリーモデルもございます」 |

| メリットがわからない (必要性理解不足) |

事例の共有と具体的効果説明 | 「同業の○○様では、導入後に△△の効果がありました。御社でも同様の課題がありましたよね?」 |

長期的な関係構築を意識したフォローアップ

即時のクロスセル成約にこだわらず、長期的な顧客関係構築を意識することが重要です。以下のようなフォローアップ方法が効果的です。

● 関連する有益情報の定期的な提供

● 主商品の使用状況確認と満足度調査

● 新商品情報の優先案内

● イベントやセミナーへの招待

定期的なフォローアップは、顧客との信頼関係を深められるため、アップセルやクロスセルの成功率を高める要因にもなります。

クロスセルの会話のコツと具体的なトークスクリプト例

具体的な会話例を見ることで、クロスセル提案のイメージがつかみやすくなります。業種別のトークスクリプト例を参考にしてください。

関連記事:営業に欠かせない「トークスクリプト」の作り方|テレアポ・コルセン・IS未経験の新人でも即戦力に!

家電小売業でのクロスセルスクリプト例

以下は家電量販店での会話例です。

営業:「このノートパソコンにお決めいただき、ありがとうございます。パソコンをより長く快適にお使いいただくために、いくつかおすすめの周辺商品があるのですが、提案してもよろしいでしょうか?」

顧客:「はい、どんなものですか?」

営業:「このモデルは処理能力が高いぶん、使用中に少し熱を持ちやすい特性があります。こちらの冷却パッドを使うと、パソコンの寿命を延ばし、パフォーマンスを維持するのに役立ちます。また、最新のウイルス対策アプリケーションやサービスは導入されますか?」

顧客:「ウイルス対策は別途サービスが必要なんですね」

営業:「はい。特に金融サイトやオンラインショッピングをされる方には、こちらのセキュリティサービスがおすすめです。今なら初年度半額キャンペーン中ですし、今日パソコンと一緒に設定もできますので、すぐに安心してお使いいただけます」

このスクリプトのポイントは、単に商品を勧めるだけでなく、顧客にとっての具体的なメリットと購入理由を明確に伝えている点です。また、「今日設定できる」という即時性も強調しています。

BtoB営業でのクロスセルスクリプト例

オフィス複合機の営業場面を想定した会話例です。

営業:「このモデルをご契約いただき、ありがとうございます。ところで、文書管理についてはどのようにされていますか?」

顧客:「特に決まったシステムはなくて、社内サーバーに保存している程度です」

営業:「なるほど。実は弊社の複合機と連携するクラウド文書管理システムがあるのですが、ご存知でしたか?スキャンした文書を自動的に適切なフォルダに振り分け、社内どこからでもアクセスできるようになります。特に在宅勤務が増えている昨今、重宝されるお客様が多いんです」

顧客:「それは便利そうですね。費用はどれくらいですか?」

営業:「基本プランは月額○○円からです。実は複合機と同時契約いただくと初期設定費無料になるキャンペーンを実施中なんです。もし興味があれば、15分ほどでデモをご覧いただけますが、いかがでしょうか?」

このスクリプトの特徴は、質問から顧客の課題を引き出し、その解決策としてクロスセル商品を提案している点です。また、「同時契約特典」という限定性を伝え、即決を促しています。

効果的なクロスセル会話の5つの原則

上記の例からも分かるように、成功するクロスセル会話には共通のパターンがあります:

1. 主商品の購入確定に対する感謝から始める(信頼関係の強化)

2. オープンクエスチョンで顧客の状況や課題を引き出す(ニーズ把握)

3. 主商品との関連性を明確にする(価値の接続)

4. 具体的なベネフィットを説明する(購入理由の提供)

5. 今すぐの購入をすすめる理由を提示する(即時性の強調)

この5つのステップを意識することで、自然な流れでクロスセル提案ができるようになります。

若手営業の方々も、これらの基本テクニックを着実に実践していくことで、無理なくクロスセルの成果を上げることができるでしょう。クロスセルは一朝一夕で身につくものではありませんが、継続的な実践と振り返りが必ず結果につながります。

業界別クロスセル実践マニュアル

クロスセルの基本を理解したところで、業種別の具体的な実践方法に移りましょう。各業界には固有の特性や顧客心理があるため、それぞれに最適化されたクロスセル戦略が存在します。この章では主要業界ごとの具体的な実践法と成功のポイントを解説します。

小売業におけるクロスセル戦略

小売業は日常的に多くの顧客と接点を持つため、クロスセルの機会が豊富です。購買行動の特性を理解し、自然な流れで関連商品を提案することがポイントとなります。

食品スーパーでの実践例

食品スーパーではレジ周辺や売場の商品配置が大きなカギを握ります。パスタコーナーにソースやチーズを近接配置する「関連性の高い商品の近接陳列」は基本的なテクニックです。

イオンやセブン&アイなどの大手小売チェーンでは、POSデータを分析して、購買頻度の高い組み合わせを常に更新しています。例えば、豚肉の隣に生姜やにんにくを置く、ビールの近くにスナック菓子を配置するなどの工夫です。

| メイン商品 | 効果的なクロスセル商品 | 提案タイミング |

| 牛肉 | ワイン、玉ねぎ、にんにく、ステーキソース | 精肉コーナーでの声掛け、POP表示 |

| パン | ジャム、バター、チーズ、卵 | ベーカリーコーナー内の関連商品陳列 |

| お菓子 | コーヒー、紅茶、ホットミルク | レジ前、エンド陳列 |

また、顧客が「これから調理する料理」を想定した提案も有効です。例えば、「今日はカレーがお得ですが、福神漬けやラッキョウもセットでいかがですか?」といった声掛けです。

食品スーパーでの適切なクロスセル施策は客単価を向上させる効果があるとされています。

アパレル店舗での展開方法

ファッション業界では、トータルコーディネートの提案がクロスセルの基本となります。「この服にはこのアクセサリーが合います」「この靴下と合わせるとバランスが良くなります」という提案型クロスセルが効果的です。

アパレルの事例では、店内マネキンによるコーディネート提案とそれを構成する全アイテムを近くに配置する手法が用いられています。また、試着室での接客も重要なタッチポイントです。

<具体的な実践ポイント>

● トップスを購入する顧客には、合わせやすいボトムスを提案

● メインアイテム購入後に、「今なら20%オフになるアクセサリー」などの特典付きクロスセル

● 季節の変わり目には「これからの季節に合わせたコーディネート」を提案

● 試着中の顧客には「この色も素敵ですよ」と複数色の購入を促進

また、スタイリストのようなアドバイザー的立場からの提案は押し売り感が薄れ、顧客満足度も高まります。「このジャケットには、このインナーを合わせると首元がすっきり見えますよ」といった具体的なメリットを伝えるとより効果的です。

BtoB業界でのクロスセル手法

法人向けのビジネスでは、長期的な信頼関係構築を前提としたクロスセルが重要です。一度の購入額が大きいため、慎重なアプローチが求められます。

製造業向けクロスセル戦略

製造業では、メインとなる機械設備に加え、消耗品や保守サービス、オプション機能などをクロスセルする戦略が効果的です。初期導入時からライフサイクル全体を見据えた「パッケージ提案」と「段階的導入提案」の2つのアプローチが有効です。

例えば、とある工作機械メーカーでは、機械本体の販売だけでなく、保守契約、消耗部品の定期供給、オペレーター教育プログラムなどをパッケージ化して提案しています。

| 導入フェーズ | クロスセル商品・サービス | 提案ポイント |

| 機器導入時 | 設置サービス、初期トレーニング、予備部品 | 初期不安の解消、スムーズな立ち上げ |

| 運用期 | 保守契約、消耗品の定期配送、性能診断 | 安定稼働の保証、コスト予測の容易さ |

| 拡張期 | アップグレード、連携システム、増設ユニット | 初期投資を活かした発展性、生産性向上 |

製造業のクロスセルでは、ROI(投資収益率)や総所有コスト(TCO)の観点から提案することが重要です。「この保守契約により、ダウンタイムが年間X時間削減され、約Y円の損失を防げます」といった数値的根拠を示すアプローチが効果的です。

製造業での適切なクロスセル戦略は顧客の囲い込みに効果的で、契約更新率を向上させることができます。

関連記事:ROIとは?ROASとの違いや計算式をわかりやすく解説!

サービス業での効果的なアプローチ

コンサルティングや士業、ITサービスなどのサービス業では、顧客の経営課題を幅広く把握し、「ソリューション提案型」のクロスセルが有効です。最初の契約を足がかりに、顧客内部のさまざまな部門の課題に対応するサービスを提案していく戦略です。

例えば、会計事務所が顧客に対して記帳代行から始め、確定申告、節税対策、経営コンサルティング、事業承継、M&A支援へとサービスを拡大するアプローチです。

IT業界の例では、SalesforceやMicrosoft、AWSなどはクラウドサービスの基本機能から始め、徐々に高度な分析機能やセキュリティオプション、連携ツールなどを追加提案するモデルで成功しています。

<サービス業のクロスセルを成功させるポイント>

● 定期的な「課題発見ミーティング」の設定

● 業務プロセス全体を可視化し、未対応領域を特定

● 現在の契約サービスの導入効果測定を共有し、次の提案へつなげる

● 経営層と現場担当者それぞれへの適切なアプローチ設計

特に重要なのは、すでに構築した信頼関係を基盤に「次の課題」を共に発見するプロセスです。営業担当者が「売る側」ではなく「課題解決パートナー」として位置づけられることがカギとなります。

オンラインビジネスにおけるクロスセル最適化

ECサイトやSaaSビジネスでは、人的接客が少ない分、システムによる自動化されたクロスセル提案が重要になります。データ分析に基づいた精度の高い提案が求められます。

ECサイトでのクロスセル表示設計

ECサイトでは、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」「よく一緒に購入されている商品」といったレコメンデーション(レコメンド)機能を活用したクロスセルが一般的です。Amazonや楽天市場など大手ECサイトの成功例から学べるポイントは多くあります。

<効果的なクロスセル表示ポイント>

● 商品詳細ページでの関連商品表示

● カート追加時のポップアップ推奨商品

● チェックアウトプロセスでの最終提案

● 購入後のフォローメールでの関連商品紹介

| 表示タイミング | クロスセル手法 | 成功のポイント |

| 商品詳細ページ | 「この商品とよく一緒に購入されている商品」 | 購入検討中の商品との関連性を明確に示す |

| カート追加時 | 「あと○○円で送料無料」「セット購入で○%オフ」 | 具体的なメリットを数値で示す |

| 決済画面 | 「買い忘れていませんか?」「今なら特別価格」 | シンプルで選択しやすい少数の商品を提示 |

| 購入後メール | 「次回のためのおすすめ」「消耗品の補充時期」 | 購入履歴に基づくパーソナライズ提案 |

特にカゴ落ち(カートに商品を入れたが購入に至らない状態、Cart Abandonment)対策としてのクロスセルも重要です。「この商品とよく一緒に購入されるこちらを加えると送料無料になります」といった提案は、顧客にとっても価値のある情報として受け取られます。

<カゴ落ちとは>

また、効果測定も重要です。A/Bテストを利用して、クロスセル商品の表示位置や提案方法による成約率の違いを継続的に分析・改善していくことが成功への近道です。

デジタルマーケティングとの連携方法

デジタルマーケティングとクロスセルを組み合わせることで、オムニチャネルでの一貫したクロスセル体験を提供できます。購買履歴やウェブサイト閲覧行動、LINEやメールの開封状況などを統合分析し、「パーソナライズされたクロスセル提案」を実現する戦略です。

例えば、化粧品を購入した顧客に対して、使用開始から2週間後に「使い心地はいかがですか?このアイテムとセットで使うとより効果的です」というメールを送信するなどの施策が有効です。

<デジタルマーケティングを活用したクロスセル施策>

● リターゲティング広告での関連商品訴求

● 購入後の適切なタイミングでのLINE・メール配信

● SNSでのユースケース訴求と関連商品の自然な紹介

● 検索キーワードに応じたパーソナライズされたランディングページ

特にCRMツールとの連携は重要です。HubSpotやSalesforceなどのCRMを活用して、顧客の購買サイクルや行動パターンを分析し、最適なタイミングでクロスセル提案を行うことで成約率を高めることができます。

また、マーケティングオートメーションを活用することで、「シャンプーを購入してから約1か月後」「冬物衣料を購入した顧客への春物の案内」など、商品特性に合わせた最適なタイミングで自動的にクロスセル提案が可能になります。

業界によってクロスセルの最適な手法は異なりますが、共通するポイントは「顧客視点での価値提供」です。顧客が求める以上の価値をクロスセルで提供できれば、売上向上と顧客満足度アップを同時に実現できます。次章では、当社が実際に成功したクロスセル事例をより詳しく解説していきます。

ProFutureのメディア広告販売におけるクロスセル成功事例:営業K氏・M氏編

当社の営業担当が実際にお客様の課題を解決し、クロスセル(+アップセル)へとつなげた具体的な事例をご紹介します。今回の成功体験談は、営業グループのK氏とM氏によるものです。

取引開始の初年度はK氏が担当を務めており、2年目の途中に産休・育休に入ったK氏から業務を引き継いだのがM氏でした。K氏・M氏ともども多くのアップセル・クロスセルを成し遂げ、現在も顧客のビジネス成長に伴走しています。

ご利用状況の変化:各種オプション+HRサミットへクロスセル

(自社のサービス内容については、こちらをご参考にしてください)

●初年度:標準コース半年(SwitchPlusセット)、6行広告

●2年目:標準コース年間(SwitchPlusセット)、6行広告、単独メール4本、HRサミット講演

●3年目:標準コース年間、6行広告、単独メール12本、露出アップ2回、動画オプション、HRサミット講演

お客様概要と自社との関係性:2023年からお取引開始したコンサルティングファーム

お取引先は経営・人事などのコンサルティングファームです。既存の取引企業様からグループ会社としてご紹介していただいたのが最初の接点でした。最初から大きな広告投資を迷われるお客様には、期間を決めてトライアル的に実施してみて、もし良かったら継続してください!といった形で進行するのが当社の通常パターンです。

こちらのお客様とは定例会議を毎月2回、各30分程度設けており、効果測定のご報告や人事トレンドなどの情報提供を継続的に行なっています。

クロスセルのきっかけ:定例会議で課題抽出し、都度フォローとご提案

定例会議の際に、お客様の課題を発見し、その場でお客様に最適な別のサービスを案内したり、会議終了後に提案書を展開したり、といったフローを実行しています。

HRサミットについては、HRプロ掲載との相乗効果や、コンテンツの準備が軽微で気軽にご参画いただける、などのメリットもお伝えしました。

定例会議は、関係構築や関係性維持にもつながるので、お客様とそういった機会を継続して持てているのは非常にありがたいですね。

競合サービスとの差異:フォローの厚さ・リードの質・コスパの良さ

自社サービスとともに競合サービスも併用してご活用していると伺っています。

競合と自社サービスの明確な違いは、リード単価やCPAが安価である点や、リードの質の高さなどももちろんそうなのですが、提案力の高さやフォロー体制の厚さもあると自負しています。

伴走による担当者の方のモチベーション維持や、信頼感の醸成にもつながっていると思います。

自社担当者と引き継ぎについて:CRMやナレッジ管理用にスプレッドシートを活用

最初にご紹介をいただいたグループ企業様の担当者が私(K氏)だったこともあり、お取引開始時から今日まで、主に私のほうで担当させてもらっています。途中で産休・育休期間を挟んでいるため、その間はMさんに担当してもらいました。

引き継ぎに関しては、CRMツールでの共有はもちろん、詳細なBANT情報や、定例会議の議事録をまとめたスプレッドシートなどを余すことなく共有しています。

Mさんの担当期間中にHRサミット受注のクロスセルを成し遂げ、結果も上々で高評価をいただいたため、今年もご参画いただける運びになりました。(以上、営業K氏談)

関連記事:ナレッジとは?種類、方法、マネジメント、マーケティング、無料ツール紹介&企業事例を解説

クロスセル導入でありがちな失敗と回避策

クロスセルは売上向上の効果的な戦略ですが、誤った実践方法は顧客の信頼を損ない、逆効果になることも少なくありません。ここでは、現場で頻繁に見られるクロスセル導入の失敗パターンと、その具体的な回避策を解説します。

押し売りと感じさせるNG提案パターン

クロスセルの最大の落とし穴は「押し売り」と顧客に感じさせてしまうことです。顧客の本来のニーズを無視した提案は、短期的な売上向上につながっても、長期的な顧客関係を損なう結果となります。

特に以下のようなパターンは要注意です

● 顧客のニーズや予算を無視した高額商品の提案

● 主商品との関連性が薄い商品を強引に勧める

● 「今だけ特別」などの過度な焦らし文句の使用

● 顧客の断りのサインを無視した執拗な提案の繰り返し

押し売りを避けるための効果的なアプローチとして、「もし良ければ」「お役に立てるかもしれない」といった非強制的な言葉を使うことが挙げられます。

改善事例:押し売りからコンサルティング型提案への転換

ある家電量販店では、単に商品を勧めるのではなく「この商品をどのように使われる予定ですか?」と質問することから始め、顧客のライフスタイルに合わせた関連商品を提案する方式に変更しました。この結果、クロスセル成功率が22%向上し、顧客満足度調査でも高評価を獲得しています。

| NG例 | OK例 |

| 「このテレビにはこのサウンドバーが絶対必要です!」 | 「このテレビの映像美をより楽しむなら、こちらのサウンドバーで音質も向上させてみませんか?」 |

| 「今日だけの特別価格です。今買わないと損しますよ!」 | 「セット購入いただくと、通常より15%お得になります。検討してみてください」 |

| 「他のお客様は皆購入されていますよ」 | 「このカメラを購入されたお客様の70%が、この保護フィルターも一緒に選ばれています」 |

商品知識不足による信頼性低下

クロスセルの成功は、提案者の商品知識と専門性に大きく依存します。商品知識が不足していると、以下のような問題が発生します。

● 顧客の質問に適切に答えられず信頼を失う

● 商品の組み合わせメリットを具体的に説明できない

● 顧客の使用状況に最適な提案ができない

● 競合商品との違いを説明できず、差別化要因を伝えられない

顧客は提案商品についての曖昧な説明や不確かな情報に対して敏感です。説明の矛盾や迷いは即座に信頼性低下につながります。

効果的な知識強化方法

商品知識不足を解消するためには、体系的な学習と実践が必要です。

1. 主力商品とその関連商品の定期的な勉強会の実施

2. メーカー研修への積極的な参加

3. 実際に商品を使用する体験型トレーニング

4. よくある質問とその回答のデータベース化

5. 先輩スタッフによるロールプレイング研修

営業スタッフの商品知識レベルと成約率には明確な相関関係があり、定期的な知識研修を実施している企業のほうが実施していない企業よりクロスセル成功率は高くなります。

| 商品カテゴリー | 最低限習得すべき知識ポイント |

| 電子機器 | スペック情報、互換性、使用シーン別メリット、保証内容 |

| 衣料品 | 素材特性、お手入れ方法、コーディネート提案、サイズ感 |

| 金融商品 | リスク要因、期待リターン、税制優遇、他商品との組み合わせ効果 |

| 食品・飲料 | 原材料、相性の良い組み合わせ、調理法、保存方法 |

タイミングミスで失敗するケース

クロスセルの成功は「いつ提案するか」というタイミングに大きく左右されます。多くの企業が陥りがちなタイミングミスには以下のようなパターンがあります。

● 顧客が検討を始めたばかりの段階での性急な追加提案

● 主商品の購入を確定する前の時期尚早なクロスセル

● 購入手続きが完了した後の遅すぎる提案

● 顧客が急いでいる時の長々とした追加説明

最適なクロスセルタイミングは、顧客が主商品の価値を十分に理解し、購入を決定した直後です。この瞬間は顧客の満足度が高く、追加提案を受け入れやすい心理状態にあります。

チャネル別の最適タイミング

販売チャネルによって最適なクロスセルタイミングは異なります。

| 販売チャネル | 最適なクロスセルタイミング | 具体的アプローチ |

| 実店舗 | 主商品購入決定直後~会計前 | 「〇〇をお選びいただきましたが、一緒に使うと効果的な△△はいかがでしょうか」 |

| ECサイト | カート投入時・確認画面 | 「この商品を購入した人はこちらも購入しています」セクションの表示 |

| 訪問営業 | 主契約の合意取得後~成約書類作成前 | 「このサービスの効果を最大化するために、多くのお客様が併せてご契約されているのが…」 |

| アフターフォロー | 購入後1週間~1ヶ月 | 「商品はお使いいただいていますか?さらに便利にお使いいただける関連商品をご紹介します」 |

大手家電量販店チェーンでは、タイミング最適化プロジェクトの結果、クロスセル提案を「商品説明中」から「購入決定直後」に変更したところ、アクセサリー類の付帯率が従来の17%から29%に向上したという事例があります。

データ分析不足が招く非効率なクロスセル

効果的なクロスセルには、顧客データと購買パターンの分析が不可欠です。多くの企業がデータ分析不足によって以下のような問題に直面しています。

● 顧客セグメント別の最適商品組み合わせが不明確

● 実際の購買パターンに基づかない主観的なクロスセル商品選定

● クロスセル成功率の測定・分析による継続的改善の欠如

● 季節変動や顧客属性による購買傾向の違いを考慮できていない

データ駆動型クロスセルの構築ステップ

1. 購買データの体系的収集と一元管理

2. 商品間の購買関連性分析(アソシエーション分析)

3. 顧客セグメント別の購買パターン抽出

4. クロスセル提案のA/Bテスト実施

5. 成功パターンの標準化と全社展開

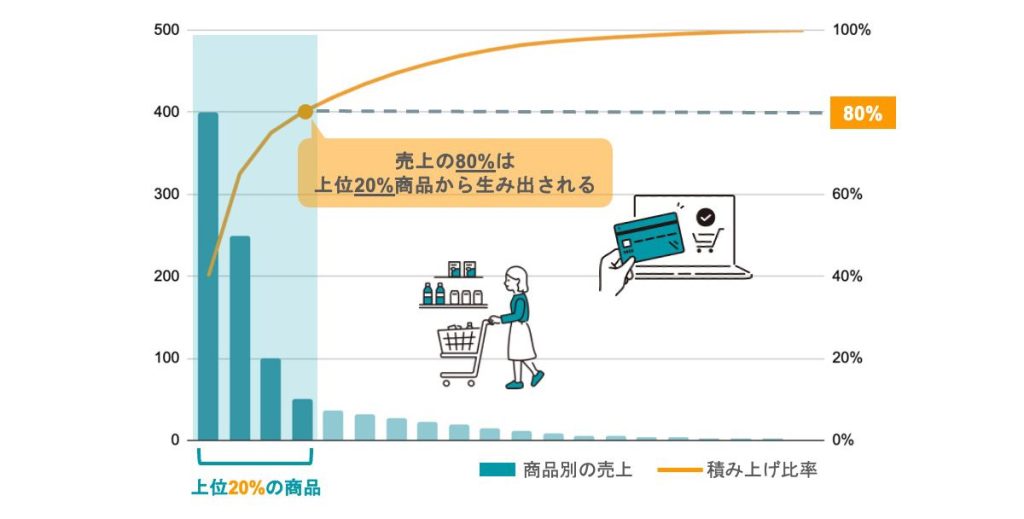

特に重要なのは「パレートの法則」を意識したアプローチです。

<パレートの法則図解>

通常、全組み合わせの約20%が全クロスセル売上の約80%を生み出す傾向があります。この効率的な20%の組み合わせを特定することが重要です。

| 分析手法 | 活用ポイント | 必要なデータ |

| バスケット分析 | 同時購入される確率の高い商品組み合わせの特定 | レシートデータ、オーダー履歴 |

| RFM分析 | 顧客価値に基づくセグメント別クロスセル戦略の最適化 | 購入頻度、購入金額、最終購入日 |

| コホート分析 | 顧客の時系列での購買パターン変化の把握 | 顧客獲得時期、購入履歴時系列データ |

| 予測モデリング | 顧客属性に基づく次回購入予測と最適提案商品の特定 | 顧客属性データ、過去の購入履歴、行動データ |

大手コスメチェーンでは、購入データの詳細分析により、スキンケア製品購入者に対して季節と年齢層に応じた最適なクロスセル商品を提案するシステムを構築しました。この結果、従来のマニュアル型提案と比較して顧客単価とリピート率を大幅に向上させたそうです。

中小企業でも実践できるデータ活用法

専門的なデータ分析ツールがなくても、以下のような方法で効果的なデータ活用が可能です:

● POSシステムからの売上データを表計算ソフトで分析

● 販売スタッフからの定性的情報の体系的収集

● 顧客アンケートによる関連ニーズの調査

● トライアル&エラーで成功パターンを記録・分析

クロスセル分析に活用できる無料・低コストツールとしては、Googleアナリティクス、Tableauパブリック、Microsoft Power BIなどがあります。これらを活用することで、中小企業でもデータに基づいた効果的なクロスセル戦略を構築できます。

適切なデータ分析に基づくクロスセル戦略は、単に売上を向上させるだけでなく、顧客満足度も高める効果があります。顧客のニーズを的確に捉えた関連商品の提案は、「押し売り」ではなく「価値提供」として顧客に受け入れられるためです。

関連記事:

・BIツールとは? 基本的な解説とおすすめ10選をご紹介します!

・【初心者向け】Looker Studio使い方ガイド:他BIツールとの比較・メリットを解説

クロスセル効果を最大化するデータ活用法

クロスセルを成功させるカギは、「顧客が本当に必要としているもの」を適切なタイミングで提案することです。その精度を高めるには、データの活用が不可欠です。本章では、クロスセル効果を最大化するためのデータ活用法について詳しく解説します。

顧客購買履歴からのクロスセル商品発見方法

顧客の購買履歴は、クロスセル商品を発見するための宝庫です。過去のデータを分析することで、「どの商品とどの商品が一緒に購入されやすいか」というパターンを見つけることができます。

購買履歴データからクロスセル候補を見つけるには、主に「相関ルール分析」と「バスケット分析」という手法が効果的です。これらの分析では、「サポート」「信頼度」「リフト値」という3つの指標を用いて関連性の強さを測定します。

| 指標 | 説明 | 活用ポイント |

| サポート | 全取引中、商品AとBが同時に購入される割合 | 値が高いほど頻繁に一緒に購入される組み合わせ |

| 信頼度 | 商品Aを購入した顧客が商品Bも購入する確率 | クロスセル提案の成功確率の目安になる |

| リフト値 | 偶然の一致を超えた関連度を示す値 | 1より大きいほど強い関連性がある |

例えば、あるスーパーマーケットでは、購買履歴データを分析した結果、「牛肉を購入した顧客の78%が赤ワインも購入している(信頼度78%)」という関係を発見しました。このデータをもとに牛肉購入者に赤ワインを提案することで、クロスセル成功率が大幅に向上しました。

また、購買履歴データを活用する際は、次の3つのステップを踏むことが効果的です。

1. データクレンジング:不完全なデータやノイズを取り除く

2. パターン分析:購買パターンを抽出する

3. 優先順位付け:信頼度やリフト値の高い組み合わせを優先的にクロスセル候補とする

関連記事:データマイニングの目的~基本的意味と分析手法を徹底解説します

POSデータを活用した関連商品分析

POSデータ分析とは、POSレジでの取引時に収集される「POSデータ」を用いた分析を指します。これには、購入された商品の名称・価格・購入日時・店舗などの情報が含まれます。POSデータを分析することで、売上が増加しているトレンド商品や、売上が減少している商品を特定することが可能です。

POSデータ分析には、主に4つの手法が用いられます。

ABC分析

売上高を基準に商品を三つのカテゴリーに分類し、管理する手法です。この分析を通じて、人気商品や不人気商品を特定し、仕入れを最適化することで、効果的な在庫管理が可能になります。その結果、人気商品の欠品を防ぎ、過剰在庫を避けることにもつながるでしょう。

RFM分析

顧客をRecency(最終購入日)Frequency(購入頻度)Monetary(購入金額)の3つの指標で分類・分析する手法です。これらの頭文字を取ってRFMと呼ばれています。各指標に3~5段階のランクを設定し、顧客を優良顧客・安定顧客・休眠顧客・新規顧客に分けることで、マーケティング戦略を展開することが可能です。

トレンド分析

商品の販売数量を時系列で分析し、季節的変動が把握できる手法です。販売時期や傾向を把握し、広告や在庫調整への活用が可能です。

例えば、特定の商品に人気が出る月には、店舗の目立つ場所に配置するなど、販促施策を展開できます。

バスケット分析

1回の会計で同時に購入された商品を、買い物かご単位で分析する手法です。よくセットで購入される商品を特定でき、店舗の商品の配置やセット販売キャンペーンに役立てることができます。

参考記事:DATA SOLUTION コラム POSデータの分析方法 マーケティングに活用して売上アップ | 東芝テック株式会社

関連インタビュー:【インタビュー】東芝データが描くデータ活用の未来:レシートによる推し活から地域活性まで、その可能性を探る

AIを活用した次世代クロスセルレコメンデーション

近年、AIの発展によりクロスセルの精度と効率が飛躍的に向上しています。特に機械学習を活用したレコメンデーションエンジンは、従来の単純な「一緒に買われている商品」の分析を超え、さまざまな要素を考慮した高度な提案を可能にしています。

AIを活用したクロスセルレコメンデーションの最大の強みは、膨大なデータから「個人ごとにパーソナライズされた提案」ができる点です。過去の購買履歴だけでなく、閲覧行動、滞在時間、検索キーワードなどの複合的なデータを元に、その顧客に最も響く可能性の高い商品を提案できます。

AIレコメンデーションで活用される主な技術には以下のものがあります。

● 協調フィルタリング:「あなたと似た嗜好の人はこれも買っています」という発想でレコメンド

● コンテンツベースフィルタリング:商品の特性と顧客の好みを照合してレコメンド

● ディープラーニング:複雑なパターンを学習し、高精度な予測を実現

● 強化学習:レコメンドした結果のフィードバックを元に継続的に改善

実際の導入例として、大手ECサイトのAmazonでは、AIレコメンデーションによるクロスセルが売上の35%を占めているというデータがあります。

中小企業でも導入しやすいAIレコメンデーションツールとしては、以下のようなサービスがあります。

| サービス名 | 特徴 | 適している業種 |

| Recobell(リコベル) | 導入実績が豊富で、比較的低コストで始められる国産ツール | アパレル、雑貨、食品EC |

| レコメテル | サイト内行動だけでなくメール配信とも連携可能 | 化粧品、健康食品など定期購入商材 |

| AIレコメンドBox | 小規模ECでも導入しやすい月額制のサービス | 中小規模の専門店EC |

AIを活用したクロスセルを導入する際のポイントは以下の通りです。

1. 十分なデータ量の確保:AIの精度はデータ量に比例して向上する

2. 定期的な精度検証:推奨された商品がどの程度購入されているか検証する

3. 人間の判断との併用:AI推奨だけでなく、経験則も加味した調整が効果的

4. プライバシーへの配慮:顧客データの取り扱いには十分注意する

顧客セグメント別クロスセル戦略の立て方

すべての顧客に同じクロスセル戦略を適用するのではなく、顧客をセグメント(層)に分けて、それぞれに最適なアプローチを取ることで効果が大きく向上します。データを活用した顧客セグメンテーションがクロスセル成功の鍵となります。

効果的な顧客セグメンテーションでは、「RFM分析」「顧客生涯価値(LTV)」「購買傾向」「デモグラフィック情報」などの多角的な視点から顧客を分類し、それぞれに最適なクロスセル戦略を立案します。

RFM分析に基づくセグメント別クロスセル戦略

RFM分析は、Recency(最近購入した日)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)の3つの指標から顧客を評価・分類する手法です。各セグメントに対するクロスセル戦略は以下のように設計できます:

| セグメント | 特徴 | クロスセル戦略 |

| 優良顧客(RFM全て高) | 最近購入し、頻繁に来店し、高額購入する顧客 | プレミアム商品や限定商品のクロスセル |

| 潜在的優良顧客(FM高、R低) | 以前は頻繁に購入していたが最近来ていない | 「お久しぶり」特典付きのクロスセル提案 |

| 新規有望顧客(R高、F低、M中~高) | 最近初めて購入し、金額も大きい | 購入商品に関連する周辺商品のクロスセル |

| 要注意顧客(RF高、M低) | 頻繁に来店するが少額購入 | 現在使用中の商品と組み合わせると便利な商品の提案 |

関連記事:デシル分析とRFM分析の違いとは?活用方法と事例をご紹介

購買傾向に基づくセグメント別アプローチ

顧客の購買傾向(トレンド追求型、価格重視型、品質重視型など)によってもクロスセルの効果的なアプローチは異なります:

● トレンド追求型顧客:「新商品」「限定品」「話題の商品」を軸にクロスセル

● 価格重視型顧客:「セット割引」「ポイント付与」を強調したクロスセル

● 品質重視型顧客:「相乗効果のある組み合わせ」「長期的なメリット」を説明したクロスセル

● 安全重視型顧客:「保証の充実」「安心感」を訴求したクロスセル

例えば、アパレルブランドでは、トレンド追求型顧客には「今季のトレンドカラーの小物」を、価格重視型顧客には「セットで購入すると20%オフ」といった異なるクロスセルアプローチが効果的です。

セグメント別クロスセル戦略実装のステップ

効果的なセグメント別クロスセル戦略を立てるための具体的なステップは以下の通りです:

1. データ収集と統合:POSデータ、CRMデータ、Web行動データなどを統合

2. セグメンテーション:複数の切り口で顧客を分類

3. セグメント別購買パターン分析:各セグメントの購買傾向を分析

4. セグメント別クロスセル候補の選定:各セグメントに響く商品組み合わせを抽出

5. セグメント別訴求方法の設計:言葉遣い、提案タイミング、価格訴求などを調整

6. テスト実施と効果測定:小規模にテストし、効果検証

7. 本格展開と継続的改善:効果の高い手法を全体に展開し、定期的に見直し

セグメント別クロスセル戦略を実装する際の注意点としては、「過度に細分化しすぎない」「定期的にセグメントを見直す」「各セグメントの特性変化に対応する」などが挙げられます。顧客の行動パターンは常に変化するため、固定的なセグメントに囚われず、柔軟な対応が求められます。

以上、本章ではクロスセル効果を最大化するためのデータ活用法について解説しました。購買履歴の分析からAIを活用した高度なレコメンデーションまで、様々なアプローチがありますが、いずれも顧客理解を深め、適切な提案をタイミングよく行うことが成功の鍵です。自社の規模や業態に合わせて、最適なデータ活用法を選択・実践していきましょう。

明日から使えるクロスセル実践ワークシート

クロスセルの理論を理解したところで、実際のビジネスシーンですぐに活用できる実践的なツールをご用意しました。これらのワークシートを活用することで、体系的にクロスセル戦略を立案・実行・評価することができます。

自社商品のクロスセルマップ作成ガイド

効果的なクロスセルの第一歩は、自社商品間の関連性を明確に把握することです。クロスセルマップを作成することで、どの商品とどの商品の相性が良いのかを視覚化できます。

クロスセルマップの基本構成

クロスセルマップは、縦軸と横軸に自社商品をリストアップし、交差する部分に相性の良さを5段階で評価するマトリクス形式が効果的です。

| メイン商品 \ 関連商品 | 商品A | 商品B | 商品C | 商品D |

| 商品A | - | 5 | 3 | 1 |

| 商品B | 4 | - | 5 | 2 |

| 商品C | 2 | 5 | - | 4 |

| 商品D | 1 | 3 | 5 | - |

数値が高いほど相性が良く、クロスセル提案の優先度が高いことを示します。

クロスセルマップ作成の手順

1. 主力商品をリストアップする:まずは売上の8割を占める2割の商品(パレートの法則)を特定します

2. 商品間の関連性を評価する:実際の購買データがある場合はそれを基に、なければ商品の用途や顧客層の共通性から評価します

3. 相性スコアを付ける:5段階評価で、5が「非常に相性が良い」、1が「ほとんど関連性がない」を表します

4. ビジュアル化する:色分けするとより直感的に把握しやすくなります(5=赤、4=オレンジ、3=黄色、2=緑、1=青など)

クロスセルマップは印刷して営業チームと共有するか、社内イントラネットなどでデジタル共有することをお勧めします。

業界別クロスセルマップの特徴

業界によってクロスセルマップの作成アプローチは異なります。

● 小売業:購買頻度と季節性を加味したマップが効果的

● 製造業:製品ライフサイクルに沿ったマップが有効

● サービス業:顧客の成熟度に応じたマップが相性良し

● BtoB:導入フェーズに応じたマップが成約率を高める

顧客タイプ別クロスセル提案シート

すべての顧客に同じクロスセル提案をするのは効率的ではありません。顧客タイプ別に最適なクロスセル提案を整理しておくことで、営業現場での成約率が大幅に向上します。

顧客タイプの分類方法

顧客タイプは以下のような軸で分類できます:

● 購買頻度(高頻度/中頻度/低頻度)

● 購買金額(高額/中額/低額)

● 購買目的(業務用/個人用/贈答用)

● 意思決定スタイル(論理型/感情型/慎重型/衝動型)

顧客タイプ別クロスセル提案シートの例

| 顧客タイプ | 特徴 | 効果的なクロスセル商品 | アプローチ方法 | NG例 |

| 論理型・高額購入 | 費用対効果を重視 | コスト削減につながる周辺商品 | 数値データを示しながら提案 | 感情に訴えるアプローチ |

| 感情型・中額購入 | 使用時の満足感を重視 | 体験価値を高める周辺商品 | 使用イメージを具体的に描写 | 数値データのみの提案 |

| 慎重型・低頻度購入 | リスク回避を優先 | 保証・サポート系のサービス | 安心感を提供する情報提供 | 期間限定などの焦らせる提案 |

| 衝動型・高頻度購入 | 新しさ・トレンドに敏感 | 最新・限定商品 | 「今だけ」「限定」を強調 | 詳細な説明や比較表 |

顧客タイプ別トークスクリプト例

顧客タイプ別に効果的なトークスクリプトを用意しておくと、若手営業でも自信を持って提案できます。ぜひ参考にしてください。

論理型顧客向けスクリプト例:「〇〇様、この度はAという商品をお選びいただき、誠にありがとうございます。長くご愛用いただけると嬉しいです。実はこちらの商品をご購入されたお客様の中には、『Bという商品も一緒に購入しておけばよかった』とおっしゃる方が結構いらっしゃるんです。というのも、Bを導入することで、運用コストが平均で15%も下がるというデータが出ているんですよ。それと、地味に助かるのがメンテナンスの頻度が3分の1になること。もし少しでもご興味があれば、具体的な数字や導入事例など、詳しくお話させていただけませんか?きっと、〇〇様の業務効率化にも繋がるかと思います。」

感情型顧客向けスクリプト例: 「〇〇様、本当に素敵な商品をお選びくださいましたね!私も、初めてこの商品を見たとき、思わず『わぁ!』って声が出ちゃったんです。もしよろしければ、この商品の魅力をさらに引き立てる、とっておきのアイテムをご紹介させてください。それは、こちらの〇〇という商品なんです。想像してみてください。〇〇様がこれから〇〇をされる際に、この〇〇があると、さらに心がときめくような、忘れられない体験になると思うんです。実際にお使いになったお客様からは、『もうこれなしの生活は考えられない!』なんて、嬉しいお声もいただいているんですよ。」

クロスセル成功率追跡テンプレート

クロスセル戦略の効果を測定し、継続的に改善していくためには、成功率を追跡することが不可欠です。以下のテンプレートを活用して、自社のクロスセル活動の効果を可視化しましょう。

基本的な測定指標

● クロスセル提案率:全顧客接点のうち、クロスセル提案を行った割合

● クロスセル成約率:クロスセル提案に対して実際に追加購入された割合

● クロスセル金額比率:主商品の売上に対するクロスセル商品の売上比率

● クロスセルによる顧客満足度変化:クロスセル提案前後での顧客満足度の変化

週次追跡テンプレート

| 日付 | 担当者 | メイン商品 | 提案したクロスセル商品 | 成約有無 | 不成約理由 | 顧客タイプ | 気づき・改善点 |

| 5/10 | 鈴木 | 商品A | 商品B、商品C | 商品Bのみ成約 | 商品Cは予算オーバー | 論理型 | コスト削減効果をより具体的に |

| 5/11 | 田中 | 商品D | 商品E | 不成約 | 必要性を感じてもらえず | 慎重型 | 使用シーンの具体例を増やす |

月次分析テンプレート

週次データを集計して月次で分析することで、より大きなトレンドや改善点を把握できます。

| 分析項目 | 先月 | 今月 | 変化率 | 目標 | 達成率 |

| クロスセル提案率 | 65% | 78% | +13pt | 80% | 97.5% |

| クロスセル成約率 | 22% | 28% | +6pt | 30% | 93.3% |

| 客単価増加率 | 15% | 18% | +3pt | 20% | 90.0% |

| 最も成功したクロスセル組合せ | A→C | B→E | - | - | - |

月次分析結果をチーム内で共有し、成功事例や改善点について議論することで、組織全体のクロスセルスキルが向上します。定期的なクロスセル振り返りミーティングなどを実施することをお勧めします。

クロスセル成功率向上のためのPDCAサイクル

テンプレートで収集したデータを基に、以下のPDCAサイクルを回すことで継続的に成功率を向上させることができます。

1. Plan(計画):クロスセルマップと顧客タイプ別提案シートを作成・更新

2. Do(実行):営業現場でクロスセル提案を実施し、結果を記録

3. Check(評価):週次・月次で成功率を分析し、成功・失敗要因を特定

4. Act(改善):分析結果を基にクロスセル戦略を改善し、次のサイクルへ

PDCAサイクルについては下記を参考にしてください。

関連記事:PDCAとは!時代遅れといわれる理由やOODAとの違いについて解説!

業種別クロスセル実践ワークシート活用例

業種によってクロスセルの特性は大きく異なります。以下に主要業種別の活用ポイントをまとめました。

小売業向けワークシート活用ポイント

小売業では、商品の陳列位置とクロスセルの関連性を「売場クロスセルマップ」として整理することが効果的です。商品カテゴリー間の動線を意識したワークシートを作成しましょう。

例えば、スーパーマーケットであれば、肉売場の隣にワイン売場を配置し、相互のクロスセル効果を高めるといった工夫が可能です。

BtoB企業向けワークシート活用ポイント

BtoB企業では、顧客の業種や企業規模ごとにクロスセル提案シートを作成することが重要です。特に意思決定者が複数いる場合は、各決裁者の関心事に合わせたクロスセル提案をワークシートに整理しておくと効果的です。

例えば、製造業のお客様に対するソフトウェア提案では、経営層には「コスト削減効果」、現場管理者には「作業効率化」、エンドユーザーには「使いやすさ」といった異なる価値を示すクロスセル提案が必要です。

サービス業向けワークシート活用ポイント

サービス業では、顧客のライフサイクルステージに応じたクロスセル提案シートが効果的です。初回利用、リピート期、ロイヤルカスタマー期など、顧客の成熟度に合わせて提案内容を変えることで成約率が高まります。

例えば、美容院であれば、初回来店時はシャンプーのみ、2〜3回目の来店ではトリートメント、常連になったらヘアケアセットといった段階的なクロスセル戦略をワークシートに整理しておくと良いでしょう。

これらのワークシートを自社の状況に合わせてカスタマイズし、定期的に更新していくことで、クロスセルの効果を最大化することができます。特に若手営業担当者にとっては、これらのワークシートが「営業の羅針盤」となり、自信を持ってクロスセル提案ができるようになるでしょう。

まとめ:クロスセルで売上と顧客満足度を同時に高める秘訣

本記事では、クロスセルの基本から実践テクニック、業界別戦略、そして当社のBtoB広告営業の成功事例まで、幅広く解説してきました。

クロスセルは単なる追加販売ではなく、顧客ニーズを的確に捉えた価値提案であることがポイントです。小売業やSaaS企業など、さまざまな業界で成果を上げています。成功の鍵は「顧客第一」の姿勢と適切なタイミング、そして継続的なデータ分析にあります。明日からでも使えるワークシートを活用し、押し売りにならない自然な提案を心がけましょう。

クロスセルを戦略的に実践することで、売上向上と顧客満足度アップという二つの目標を同時に達成できるのです。