「やるべきことが多すぎて、どれから手をつければいいかわからない…」

こうした悩みを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。タスクの優先順位を誤ったり、抜け漏れが発生したりすると、生産性が下がるだけでなく、周囲や取引先の信頼まで失いかねません。

実際、多くの人が「タスク管理=単なるToDoリスト」などと考えがちですが、正しい手順と仕組みを取り入れることで、個人の効率化はもちろん、チーム全体の成果まで変わります。

そこでこの記事では、タスク管理の基本から、上手にこなしている人の特徴、効果的な手順・進め方、さらにチームで共有するメリットまでを体系的に解説します。あわせて、人気のタスク管理アプリ・ツールや選び方のポイントも紹介します。

個人の仕事効率を上げたい方、リーダーとしてチームをまとめたい方、そしてプロジェクトを成功に導きたい方に最適な内容です。

関連記事:ToDoリストとは?作り方のコツや管理ツールをご紹介!

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

タスク管理とは

タスク管理とは、日々の業務やプロジェクトにおける作業内容をリスト化し、優先順位や期限を設定して効率的に遂行するための方法です。単なる「ToDoリスト」や「やることリスト」とは異なり、目的達成に向けた戦略的な管理の仕組みを指します。

たとえば、複数のプロジェクトを同時に進めている場合、「何をいつまでにやるべきか」「どの業務がボトルネック(妨げ)になっているか」を可視化できなければ、リソース配分や進捗管理に支障をきたします。

こうした混乱を防ぎ、やるべきことを整理・最適化するのがタスク管理の役割です。

さらに、タスク管理は個人の生産性向上にとどまらず、チームでの協働やプロジェクトの成功に直結します。誰がどのタスクを担当し、どの進捗状況にあるかが一目で分かるようになれば、報告・確認の手間が減り、意思決定や業務遂行のスピードが格段に向上します。

近年では、デジタルツールの進化により、カレンダー連携やリマインダー、進捗グラフ、チーム内共有など、さまざまな機能を活用してタスク管理の質を高めることが可能です。個人で成果を出したいときも、チームの生産性を底上げしたいときも、タスク管理はその基盤となるスキルといえるでしょう。

関連記事:ファネル分析とは?マーケティング施策のボトルネック解消に必見

タスク管理が上手な人の特徴

タスク管理の仕組みを導入しても、うまく活用できる人とそうでない人がいます。その差を分けるのは、タスクに対する向き合い方や日々の習慣です。ここでは、タスク管理が上手な人に共通する4つの特徴を紹介します。

優先順位を正しく判断できる

やるべきことが山積みの時、どれから手をつけたらいいか迷うことはありませんか? タスク管理が上手な人は、そんな状況でも「今、何をするべきか」を瞬時に判断できます。このスキルを支えるのが、タスクを「緊急度」と「重要度」で分類する考え方です。

緊急かつ重要なタスク、たとえば今日が締め切りの取引先に提出する資料には最優先ですぐに対応します。一方で、重要だけれど緊急ではないタスク、たとえば長期的なプロジェクトの計画や新しいスキルの勉強には、計画的に時間を確保してじっくりと取り組みます。

また、手放す勇気を持つことも大切です。緊急だけれど重要ではないタスク、たとえば誰でもできる急な雑務は、無理に自分で抱え込まず、他の人に任せたり、後回しにしたりする判断も必要になります。

このように、単にタスクを片付けるだけでなく、「どれが最も成果につながるか」を見極めること。これこそが仕事の効率と質を飛躍的に向上させる土台となります。

目標達成のための分解と逆算が得意

大きな目標を立てたとき、そこに至る道のりが見えなければ、なかなか実行に移せません。タスク管理が得意な人は、目標から逆算して具体的な行動ステップに落とし込む思考回路を持っています。

いつまでに、何を、どの順で進めるか。これを事前に見通せるからこそ、日々の行動がブレずに成果につながります。

たとえば「3ヶ月後に新サービスをリリースする」という目標を立てたとしましょう。タスク管理が上手な人は、まずローンチする日に向けたマイルストーンを設定します。そして、仕様書作成、UIデザイン、開発、テスト、リリース準備といった大きなプロセスに分解していくのです。さらに、それぞれのプロセスを1〜2時間単位の小さなタスクに細分化し、ToDoリストとして具体的に整理します。

このように、抽象的な「やりたいこと」を具体的な「やるべきこと」に変換する力が、タスク管理における実行力の源となるのです。

▼マイルストーンについてはこちらの記事で基本知識を紹介しています。

マイルストーンの意味とは!使い方や書き方を徹底解説!

計画に時間をかける

「忙しい人ほど、スケジュールの設計に時間をかけている」という事実をご存知でしょうか。

タスク管理が上手な人は、週の初めや前週末にまとまった時間を確保し、1週間の予定を緻密に組み立てます。たとえば、毎週金曜の夜に2時間ほどかけてスケジュールを立てることで、翌週の月曜朝から迷いなく行動を始められるのです。

ここで重要なのは、単に時間を割り当てるだけでなく、自分の集中力が高まる時間帯や他人との連携が必要な時間帯を考慮している点です。午前中の集中力が高い時間帯には思考を要する業務を、午後には打ち合わせや軽作業を回すといった配分がこれにあたります。

計画をおろそかにすると、その場しのぎで仕事をこなすことになり、突発的な業務に追われて本来やるべきことが後回しになってしまいがちです。計画に時間をかけることは、忙しさに左右されず成果を出すための大切なカギになるでしょう。

タスクの見える化とツールの活用

頭の中でタスクを管理しているだけでは、情報が散乱し、抜け漏れや焦りの原因になります。そこで重要になるのが、タスクの可視化です。

タスク管理が上手な人は、TrelloやNotion(後の段落で詳しく解説します)といった専用のツールやアプリを活用し、業務の全体像と細部をバランスよく整理しています。Trelloではボードで各工程を視覚的に管理し、プロジェクトの進捗を俯瞰できます。一方、Notionを使えば、タスク管理と同時に資料作成やナレッジ共有も行えるため、情報が一箇所に集約されて抜け漏れを防ぎやすくなります。

タスクを可視化することで、自分が何を抱えているか、次に何をやるべきかが明確になり、脳のリソースを意思決定やクリエイティブな思考に回せるようになります。その結果、作業のスピードや質が向上します。さらに、チームで共有できるツールを使えば、メンバー間の進捗調整や役割分担もスムーズに進むでしょう。

可視化は、個人でもチームでもタスク管理の第一歩です。

関連記事:ナレッジとは?種類、方法、マネジメント、マーケティング、無料ツール紹介&企業事例を解説

ビジネスパーソンがタスク管理をするメリット

タスク管理の本質は「考えなくてもすぐ動ける状態をつくること」にあります。ここでは、ビジネスパーソンがタスク管理を実践することで得られる4つの主要なメリットを解説します。

生産性の最大化

タスク管理を実践する最大のメリットは、やはり生産性の向上です。やるべきことが整理され、全体を視覚的に把握できると、脳のリソースを「次に何をすべきか」ではなく、「どうすればより良い仕事ができるか」といった本質的な思考に集中できるようになります。これは、単なる作業処理から、より価値の高い仕事への転換を意味します。

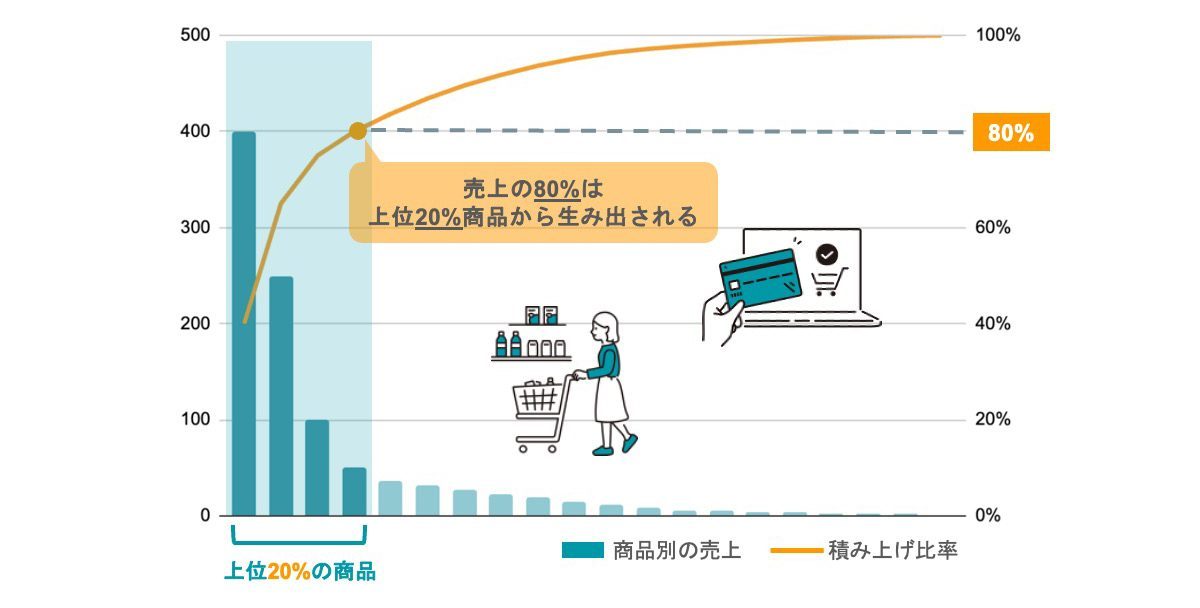

さらに、タスクの優先順位が可視化されることで「全体の成果の8割は、2割の重要業務から生まれる」というパレートの法則に基づき、重要な業務に集中できます。たとえば、集中力の高い小全中に戦略を練るような業務を、午後にルーティン作業を配置するといった計画が可能になります。

<パレートの法則の図解>

また、タスクを一つずつ丁寧に完了させる「シングルタスク」の実践は、処理スピードや品質を高めるだけでなく、達成感ももたらします。タスク管理は、目に見えないロスを減らし、本来のパフォーマンスを最大限に引き出す仕組みなのです。

▼「全体の約80%が全体の約20%によって占められる」パレートの法則について、こちらの関連記事で深掘り解説しています。

パレートの法則とは? マーケティング活用のポイントを解説

ミス・抜け漏れ防止

人間の脳が一度に注意を向けられる情報の数には限りがあります。認知心理学のネルソン・コーワン氏の「マジックナンバー4」という論文によれば、短期記憶の容量はおよそ4チャンク(情報のまとまり)程度とされています。

この限られた容量を超えるタスクを頭の中だけで管理しようとすると、ミスや抜け漏れの原因になります。そこで、タスク管理ツールを使ってやるべきことを外部化し、可視化しておけば、自分の記憶力に頼る必要がなくなります。

たとえば、「プレゼン資料の修正」「〇〇社への見積もり返信」「週報提出」といった細かな業務も一覧で管理できるため、どれかを忘れてしまうリスクを限りなくゼロに近づけられます。また、タスクの履歴が残ることで、万一ミスが発生した場合も原因特定や再発防止策の検討が容易になります。

タスク管理は、ミスを防ぐための仕組みであり、信頼性の高い仕事を支える保険でもあるのです。

ストレスを軽減し心理的安全性を高める

「何かやり残している気がする」「忘れていることがあるかも」といった、漠然とした不安を感じた経験はありませんか?こうした状態は、無意識のうちに脳にストレスを与え、集中力や思考力の低下を招きます。タスクが整理されていないこと自体が、メンタル負荷の大きな原因なのです。

タスク管理によってやるべきことがすべて外に出ている状態をつくると、心理的に大きな安心感が得られます。頭の中で抱えていた重さがなくなり、別の業務にスムーズに切り替えられることで、目の前の仕事に没頭しやすくなります。

また、タスク完了時にチェックを入れる小さな行動が、達成感や自己肯定感を生みます。これが日々積み重なることで、モチベーションの維持や長期的なメンタルヘルスの安定にも貢献します。

学習・改善サイクルの加速

タスク管理は、実行だけでなく、振り返りと学習においても大きな価値を持ちます。特に、予想した所要時間と実際にかかった時間の差を記録することで、自分の見積もりの傾向が明らかになり、次回以降の計画に活かせます。

たとえば、「この資料作成は30分で終わると思っていたが、実際は1時間半かかった」という記録があれば、次回は余裕を持たせた計画を立てられるようになります。逆に、スムーズに進んだ業務は、うまくいった要因を分析してプロセスをテンプレート化することで、再利用できるようになります。

このような「計画→実行→記録→改善」のサイクルを続けることで、タスク設計力が磨かれていきます。これは習慣化すればするほど、自己管理スキルやプロジェクト推進力として蓄積される、かけがえのない資産となるでしょう。

関連記事:PDCAとは!時代遅れといわれる理由やOODAとの違いについて解説!

効果的にタスク管理をするための手順

タスク管理は「やることリストを整理するだけ」では効果が薄くなります。ここでは、継続的に成果を出すための、再現性のある4つのステップを紹介します。

| ステップ | 内容 |

| 1. 目標を設定する | ゴールを明確化し、期限や達成基準を設定する |

| 2. タスクを洗い出し・逆算する | 目標から逆算し、必要な作業をすべて棚卸しする |

| 3. 週単位でスケジュール化する | 週ごとに計画を立て、集中時間や生活リズムを考慮する |

| 4. 実行し、定期的に見直す | 計画に沿って実行し、進捗を振り返り修正する |

ステップ1. 目標を明確にする

タスク管理の出発点は、ゴールの明確化です。「何のために、どこを目指すのか」が定まっていなければ、日々の業務は場当たり的な対応になりがちです。反対に、目的がはっきりしていれば、すべてのタスクが目標達成につながり、ムダなく動けるようになります。

たとえば「◯月末までに新規サービスをローンチする」や「来月の試験に合格する」といった具体的な目標と期限を設定することで、達成に向けた逆算思考が可能になります。この際、漠然とした願望ではなく、「誰が」「いつまでに」「どの水準で」やるのかまで具体的に落とし込むことが重要です。

目標の設定には、マンダラチャートのようなフレームワークを使うのも有効です。目標を中央に置き、周囲に必要な要素を配置することで、視覚的に整理された達成プロセスが見えてきます。複雑な目標でも段階的に構造化できるため、チームでの共有や納得感のある目標設計にも役立ちます。

▼マンダラチャートについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

マンダラチャートとは?目標を明確にして達成するためのプロセスのご紹介!【図解付き】

ステップ2. タスクを洗い出し・逆算する

目標を設定したら、次に必要な作業をすべて洗い出します。この段階では「細かすぎるかな?」と感じるくらいまで具体的に書き出すのがポイントです。

抜け漏れや重複を防ぐには、まず大枠を描き、それを一つずつ分解していくトップダウン型の逆算が効果的です。たとえば「3ヶ月後に製品をローンチする」という目標なら、「企画立案」「仕様確定」「開発」「テスト」といった大項目を先に挙げ、それらをさらに細分化していきます。

たとえば「1ヶ月後にLPをリリースする」といった目標だった場合は、「構成案作成」「デザイン依頼」「原稿執筆」「公開前レビュー」といった具体的なステップが見えてきます。

この洗い出し作業は、チームで行えば漏れを防げますし、一人で行う場合でも思考の整理に役立ちます。最終的には「このリスト通りに進めれば確実にゴールに到達できる」という納得感を得られる状態を目指しましょう。

ステップ3. 週単位でスケジュールを組む

洗い出したタスクは、リストにするだけで終わらせてはいけません。実際の行動に移すためには、スケジュールに落とし込む工程が不可欠です。

おすすめなのは週単位で計画を設計することです。週末に2時間ほど確保し、翌週の業務を前もって設計しておけば、月曜の朝から迷わず行動を開始できます。

週単位でスケジューリングする際は、ただタスクを並べるだけでなく、自分の集中力やエネルギーの波、会議の有無、移動時間といった生活リズムも考慮しましょう。たとえば「金曜の午後は集中力が落ちやすいから軽作業を入れる」「月曜午前はクリティカルな業務に充てる」といった調整で、計画の実行可能性が高まります。

また、週ごとに予定を見直す週次レビューを組み込むことで、予定倒れや遅延へのリカバリーも可能です。完璧な計画を目指すよりも、定期的に見直して軌道修正できる計画こそがタスク管理を習慣化するカギとなります。

関連記事:クリティカルシンキングとは? マーケティングを最大化するマーケターのための思考術【例題あり】

ステップ4. 実行し、定期的に見直す

計画を立てただけでは意味がなく、実行してはじめて効果は出るものです。とはいえ、完璧に計画通り進むことのほうが稀でしょう。だからこそ定期的に進捗を見直し、状況に応じて調整する必要があります。

実行フェーズでは、計画を信じて迷わず動くことが大切です。過去の自分が熟考して立てた計画は、それなりの意図と根拠があります。目先の気分や突発的な雑務に流されず、一度はそのとおりに動いてみることで、自分の見積もり精度や行動習慣を客観的に把握できます。

また、週単位で「なぜ遅れたのか」「何が妨げになったのか」を振り返ることで、タスクの分解方法や時間配分、優先順位判断の質も向上していきます。

タスク管理をツールでチームと共有するメリット

チームでタスク管理をすることは、業務の割り振りだけでなく、コミュニケーションやプロジェクトの成功率に大きく影響を与えます。ここでは、タスクをツールで共有する5つのメリットについて解説します。

メリット1. 情報の一元化による透明性の向上

タスク管理ツールを導入すると、チーム全体の業務状況が一目で把握できるようになります。誰がどのタスクを担当し、現在どの段階にあるのかが明確になるため、口頭での確認や頻繁な報告が減り、コミュニケーションの無駄を削減できるでしょう。

とくに、責任の所在が可視化されることで、認識のズレや担当者同士の衝突を防ぎやすくなります。複数のプロジェクトや部署を横断する場合でも、情報が一元化されることで、経営層から現場メンバーまで同じ情報を前提に意思決定できるようになるでしょう。こうした高い透明性は、チームの信頼関係を強化するうえでも重要です。

関連記事:MECE(ミーシー)とは?ビジネスで使えるロジカルシンキングの基本を解説

メリット2.コミュニケーションコストの削減

進捗確認のために何度もやり取りしたり、会議のたびに進捗資料を作成したりすることは、実は大きな時間の浪費です。タスクツールを使えば、進捗状況や担当者の稼働状況が自動的に共有されるため、余計なやり取りを最小限に抑えられます。その結果、会議では報告ではなく、課題解決や次の意思決定に集中できるようになります。

また、リモートワークやグローバルチームでの協働では、時差やコアタイムの違いによる非効率が生まれがちですが、タスクツールを活用すれば、相手を待つ必要がなくなり、それぞれのペースで仕事を進められるようになります。

メリット3.プロジェクト全体のスピード向上

タスクを一覧化するだけでなく、その依存関係や優先順位を可視化できるのがツール活用の大きな強みです。たとえば、「デザインが完成しないと開発が始められない」といった関係性を事前に把握できれば、遅延リスクを早期に発見し、代替策を検討できます。結果として、ボトルネックを放置せずにプロジェクト全体をスムーズに進行できるのです。

また、重複した作業や担当の曖昧さを防ぐことで、無駄な工数を削減し、より戦略的な業務にリソースを集中できるようにます。こうした小さな積み重ねが、最終的には納期の短縮やコストの削減に直結します。

さらに、マイルストーン管理を組み込めば、進捗を数値や可視化されたチャートで確認でき、プロジェクト全体のスピード感をさらに高められるでしょう。

メリット4.チームの心理的メリット

「自分だけ仕事が多い」と感じると、不公平感や不満が積み重なり、モチベーションの低下につながります。タスク共有によってメンバー全員の状況が「見える化」されると、負担の偏りを把握し、公平性を確保しやすくなります。これは、とくに繁忙期や業務分担が不均一になりやすい現場で効果を発揮するでしょう。

さらに、完了タスクが積み重なっていく様子をチームで共有することで、一体感や達成感が高まります。これは単なる進捗管理にとどまらず、チームの士気や心理的安全性を保つ仕組みにもなります。相互理解が深まることで不信感が減少し、メンバー同士が支え合える関係に近づくのです。

メリット5.マネジメントの強化

マネージャーやリーダーにとって、タスクツールは現場を定量的に把握できる強力な武器です。進捗状況がデータとして可視化されるため、感覚や属人的な報告に頼らず、タスク消化率や遅延率といったKPIを根拠にマネジメント判断ができます。

これにより、遅延が予想されるタスクへのリソース追加や、優先順位の再調整、他部門との連携強化など、適切なタイミングで介入できるようになります。人数や案件が増加しても、同じ基準で進捗を追えるため、成長中のチームや拡大フェーズの企業にとっても有効です。データに基づいたマネジメントは、チーム全体の納得感と組織的な安定性を高めます。

おすすめのタスク管理アプリ・ツール

タスク管理ツールは市場に多数出回っており、それぞれに機能や使い勝手が異なります。ここでは、特にビジネスパーソンに人気の高い4つのアプリ・ツールを紹介します。

| ツール名 | 特徴 |

| Trello | カンバン方式で直感的に操作でき、個人・チームで使いやすい |

| Asana | プロジェクト単位の進捗管理に強く、中規模以上のチーム向け |

| Notion | タスク・ドキュメント・ナレッジを一元管理できるオールインワン型 |

| Microsoft To Do | シンプル操作で個人向け。OutlookやTeamsと連携可能 |

Trello(トレロ)

Trelloは、カンバン方式と呼ばれるカード形式のUIを採用した視覚的なタスク管理ツールです。タスクをボード上でドラッグ&ドロップしながら進行管理できるため、直感的な操作が可能です。

さらに、Webブラウザやアプリからすぐにアクセスでき、環境を選ばず利用できる点も魅力です。プロジェクトごとにボードを分けたり、チェックリストや期限、担当者を割り当てたりなども容易に行え、法人を中心に個人にも活用されています。

Asana(アサナ)

Asanaは、プロジェクト単位のタスク進行をチームで効率的に管理するためのツールです。ガントチャートやタイムライン表示機能を使えば、プロジェクト全体の流れとタスクの関連性が一目で把握できます。

通知やコメント機能も充実しており、社内での情報共有や進捗報告の効率化にもつながります。中規模以上のチームに特に適しています。

Notion(ノーション)

Notionは、タスク管理だけでなく、ドキュメント作成・ナレッジ共有・データベース管理などを1つに統合したオールインワンの業務サポートツールです。自由度の高いレイアウトと柔軟なカスタマイズ性により、業務内容やプロジェクトごとに最適なタスク管理環境を構築できます。

タスクの検索性も高く、過去の履歴や関連情報にすぐアクセスできるため、情報が散在しがちな業務でもスムーズに整理・再利用できます。また、テンプレートを使えば、プロジェクト開始時の初期設定もスピーディに行えます。

複数のユーザーが同時にアクセス・編集できるため、チームでの情報集約やナレッジの構造化にも最適です。もちろん個人でも利用できます。

関連記事:NotionAIとは?使い方やできること、使用時の注意点を解説

Microsoft To Do

Microsoft To Doは、個人のタスクをシンプルに管理したい場合に向いているツールです。OutlookやTeamsとの連携が可能で、タスクの期日や繰り返し設定、リマインダーなどの基本機能を直感的に操作できます。

業務でMicrosoft製品を利用している場合は特に親和性が高く、導入のハードルが低いのも魅力です。

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-to-do-list-app

タスク管理アプリ・ツールの選び方

タスク管理ツールは数多くありますが、目的や利用者の特性によって最適なものは異なります。ここでは、アプリ・ツールを選ぶ際に押さえておきたい4つのポイントを解説します。

個人用かチーム用かを明確にする

タスク管理ツール選びの第一歩は、誰がどのように使うのかを明確にすることです。あなたが一人でタスクを整理したいのか、それとも複数人のチームで業務を分担・共有したいのかによって、選ぶべきツールはまったく違ってきます。

個人で使うなら、入力の手間が少なく、すぐに使い始められるシンプルなUIのものが向いています。たとえばMicrosoft To DoやTodoistは、チェックリスト形式やドラッグ操作が直感的で、個人のニーズにぴったりです。

一方、チームでの利用を想定するなら、プロジェクト単位の構成、担当者の割り振り、進捗共有、コメント機能、通知設定などが必要でしょう。AsanaやNotionは、こうした機能に優れており、チーム内の透明性と連携性を高めるのに役立ちます。

目的がはっきりしないままツールを導入すると、機能が多すぎたり、逆に足りなかったりして、結局使わなくなってしまいがちです。まずは「誰が、何のために使うのか」を明確にしましょう。

操作性と使いやすさ

いくら高機能なツールでも、操作が複雑で直感的に使えなければ、業務には定着しません。とくに忙しいビジネスパーソンにとって、何も考えずに使えることがもっとも重要です。毎日の業務に自然と組み込めるUI/UXであることが、継続利用のカギとなります。

Trelloは、タスクをカードとして扱ったり、進捗に応じてドラッグ&ドロップで管理できたり、直感的な操作感が人気です。また、色分けやラベル機能も視認性を高め、全体像を把握しやすくしてくれます。

逆に、操作が複雑すぎると、タスク管理自体がストレスになり、ツールを使うために時間を使っていると感じてしまいます。無料の試用期間などを活用して、自分の仕事のやり方にあっているか、ストレスなく使えるかを見極めましょう。

機能とコストのバランス

タスク管理ツールには、無料でも十分に使えるものから、高度な機能を備えた有料プランまで、さまざまな選択肢があります。導入する際は、必要な機能を最小限のコストで実現できるかという観点で判断することが重要です。

個人で使う場合なら、タスク登録や期限設定、リマインダーといった基本機能だけで十分なことも多く、無料プランでも十分に活用できます。

しかし、プロジェクト管理、ガントチャート、ダッシュボード、複数メンバー管理といった高度な機能を求める場合は、有料プランが必要になるでしょう。

また、チームの規模が大きくなるほど、メンバー数に応じた料金体系が適用されるツールもあります。予算に限りがある中小企業やスタートアップでは、長期的な拡張性を考慮し、最小構成で始め、段階的に拡張できるサービスを選ぶと無駄がありません。

▼プロジェクト管理に有効なガントチャートについてはこちらの記事で解説しています。

ガントチャートとは。作り方や基本的な意味を解説!

スマホアプリに対応しているか

スマホアプリへの対応は、ツール選定の中でも見落とせない要素のひとつです。たとえば、訪問先や食事などで外出した先で急なタスクが発生したとき、スマホから素早く追加・編集ができれば、PCがなくてもすぐにタスクへの対応ができます。さらに、アプリがオフラインでも操作できるか、メール通知やリマインダーがスマホに届くか、といった点も重要です。

また、SlackやGoogleカレンダーなど、他の業務ツールと連携できるモバイルアプリであれば、スケジュール調整やタスク通知を一元管理でき、ワークフロー全体の無駄が削減されます。

忙しい人ほど、どこでもタスクを管理できる環境を持つことが、タスク漏れや遅延を防ぐ強力な武器になります。スマホアプリの有無だけでなく、その操作性や通知設計まで含めてチェックしておくことが重要です。

まとめ:タスク管理で生産性と信頼性を高めよう

タスク管理は、単なるやることの整理にとどまらず、ビジネスにおける成果、信頼、そして個人の成長を支える土台となるものです。目の前のタスクをただ処理するだけでなく、チーム全体の生産性を高める仕組みとして活用すれば、業務の質とスピードは大きく変わります。

ツールを活用してタスクを見える化し、チームで共有することで、ミスや属人化を防ぎ、プロジェクト全体の進行を加速させることができます。そして何より、タスクが明確になることで、個人個人の漠然とした不安やストレスが減り、仕事への集中力と自信が高まります。

ぜひ本記事をきっかけに、自社やあなた自身に合ったタスク管理の仕組みを見つけましょう。