情報過多と急速な変化が特徴の現代において、マーケターには単なる情報収集を超え、物事の本質を見抜き、最適な意思決定を下すクリティカルシンキングが強く求められています。この記事では、クリティカルシンキングの基本から、ロジカルシンキングとの違い、そしてマーケティングの各フェーズでの具体的な活用法までを解説します。

【テンプレ無料配布】コピペで使える!ロジックツリーのテンプレート(サンプル付き)

ロジックツリーの無料テンプレートをご用意しました。 ロジックツリーを使うと、複雑な問題や課題を体系的に整理できるため、問題解決が簡単になります。 ロジックツリーの関連記事 ・ロジッ…

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

クリティカルシンキングが今なぜ重要なのか

現代は情報が氾濫し、ビジネス環境、特にマーケティングの世界では変化のスピードが加速しています。このような状況で、表面的な情報に惑わされず、物事の本質を見抜いて最適な意思決定を下すために、クリティカルシンキングの重要性が飛躍的に高まっています。

情報過多時代における意思決定の難しさ

インターネットやソーシャルメディアの普及により、瞬時に膨大な情報にアクセスできるようになった一方で、情報の真偽を見極める難しさが増しています。フェイクニュースや誤解を招く情報が溢れる中で、クリティカルシンキングは、与えられた情報を鵜呑みにせず、「本当にそうなのか?」「その根拠は何か?」と問いを立て、多角的な視点から情報を評価する力を養います。これにより、感情や偏見に流されず、客観的な事実に基づいた意思決定が可能になります。

関連記事:AIの嘘を見破れ!「ハルシネーション」の核心に迫る:原因、防止策、RAG・プロンプト術まで

マーケティング環境の変化と複雑化

マーケティングを取り巻く環境は、かつてないほど複雑化し、変化のスピードを増しています。以下に示す要素は、クリティカルシンキングがなぜ不可欠であるかを整理したものです。

| 変化の要素 | クリティカルシンキングの必要性 |

|---|---|

| 顧客ニーズの多様化と購買行動の複雑化 | 画一的なアプローチでは成果が出にくく、顧客の真のインサイトを深く掘り下げ、多角的に分析する力が求められるため。 |

| テクノロジーの進化(AI、ビッグデータなど) | 膨大なデータをただ集めるだけでなく、データの裏にある意味を読み解き、仮説を立て、施策に結びつける論理的思考が不可欠なため。 |

| 競合の激化とグローバル化 | 差別化が難しくなり、自社の強みと弱みを客観的に評価し、市場における独自の立ち位置を確立する戦略的思考が求められるため。 |

| データドリブンマーケティングの台頭 | データに基づいた意思決定が重視される中、データの解釈に偏りがないか、本当に因果関係があるのかを批判的に検証する力が不可欠なため。 |

| 社会情勢や倫理観の変化 | 企業活動が社会に与える影響が重視され、多方面からの視点を取り入れ、予期せぬリスクを回避する慎重かつ多角的な思考が求められるため。 |

これらの変化は、マーケターに複雑な問題を構造的に捉え、論理的に解決策を導き出す能力を強く求めています。

クリティカルシンキングの基礎知識

クリティカルシンキングは、現代社会において極めて重要な思考スキルです。ここでは、その基本的な概念から、混同されがちなロジカルシンキングとの違い、そしてクリティカルシンキングを構成する主要な要素について、深く掘り下げて解説します。

クリティカルシンキングとは何か

クリティカルシンキングとは、与えられた情報や自身の考えを鵜呑みにせず、本当に正しいのか、妥当性があるのかを客観的に、論理的に、そして多角的な視点から吟味し、より良い結論や意思決定に導くための思考プロセスです。

日本語では「批判的思考」と訳されることがありますが、これは単に物事を否定するのではなく、「問いを立て、深く洞察し、本質を見極める」ことに主眼が置かれます。前提や根拠が適切か、論理に飛躍はないか、他に考慮すべき点はないかなどを徹底的に検証することで、誤った判断を防ぎ、結論の質を高めることを目的とします。

関連記事:ラテラルシンキングとは?ビジネスに活かす具体的な方法や鍛え方、研修を紹介

ロジカルシンキングとの違い

クリティカルシンキングとロジカルシンキングは、しばしば混同されがちですが、それぞれ異なる役割を持つ思考法であり、相互に補完し合う関係にあります。以下の表でその違いを明確にします。

| 比較項目 | クリティカルシンキング | ロジカルシンキング |

|---|---|---|

| 主な目的 | 前提や根拠の妥当性を検証し、結論の質を高める | 論理的な筋道を立て、矛盾なく構造化する |

| 焦点 | 「本当にこれで良いのか?」「なぜそう言えるのか?」といった問いの質や、前提の正当性 | 「AならばB、BならばC」といった論理の整合性や因果関係 |

| アプローチ | 疑う、問い直す、多角的に見る | 分解する、構造化する、筋道を立てる |

| 得意分野 | 問題の本質を見抜く、思い込みを排除する、より良い意思決定 | 複雑な問題を整理する、効率的な解決策を導く、説明の説得力向上 |

ロジカルシンキングが「論理的に正しいか」を問うのに対し、クリティカルシンキングは「そもそもその前提は正しいのか、結論は本当に妥当なのか」という、より深い問いを投げかけます。両方を組み合わせることで、より堅牢な思考と意思決定が可能になります。

クリティカルシンキングを構成する要素

クリティカルシンキングは、以下の重要な要素が組み合わさることで機能します。

-

問いを立てる力: 「なぜ?」「本当にそうなのか?」「他に選択肢はないのか?」といった本質的な疑問を投げかけ、問題の根源や事象の背景にある真実を探求する力。

-

情報を多角的に分析する力: 一つの視点にとらわれず、多様な角度から情報を収集し、その信頼性や偏りを評価しながら客観的に分析する能力。

-

論理的な思考力: 情報間の因果関係を明確にし、矛盾なく筋道を立てて考える力。前提から結論への繋がりが論理的に破綻していないかを常に検証します。

-

偏見や思い込みに気づく力: 自身の思考プロセスに潜むバイアスを認識し、客観的な視点から自己を吟味する「メタ認知」の力。

マーケティングにおけるクリティカルシンキングの活用シーン

クリティカルシンキングは、マーケティングの主要な局面で強力なツールとなります。

顧客インサイトの深掘り

顧客インサイトとは、顧客自身も気づいていないような、行動の背景にある真の動機や潜在的なニーズのことです。クリティカルシンキングは、表面的な顧客データやアンケート結果に惑わされず、その奥にある本質を見抜くために不可欠です。

| クリティカルシンキングがない場合 | クリティカルシンキングがある場合 |

|---|---|

| 顧客アンケートで「価格が安いから購入した」という回答をそのまま受け止め、価格競争に陥る。 | 「なぜ価格が重要なのか?」「価格以外に重視していることはないか?」と問いを立て、顧客の価値観や購買決定要因の深層を探る。例えば、価格の裏に「品質への不安」「コストパフォーマンスへの期待」「他社製品との比較基準」といった潜在的なインサイトを見出す。 |

| ユーザーの行動データを単なる数値として集計し、傾向を把握するに留まる。 | データに「なぜ」を繰り返し問いかけ、ユーザーが特定のアクションを取るに至った心理的背景や、サイト離脱の原因を多角的に分析する。データの裏にある人間行動のパターンを理解し、より深い顧客インサイトを導き出す。 |

マーケティング戦略の立案と検証

マーケティング戦略は、企業の目標達成に向けた羅針盤です。クリティカルシンキングは、この羅針盤が本当に正しい方向を指し示しているか、市場環境の変化に柔軟に対応できるかを論理的かつ批判的に検証するために不可欠です。

| クリティカルシンキングがない場合 | クリティカルシンキングがある場合 |

|---|---|

| 過去の成功体験や業界の慣習に基づき、漫然と戦略を策定する。 | 「この戦略は本当に現在の市場ニーズに合致しているか?」「競合他社はどのような動きをしているか?」「自社の強みは最大限に活かされているか?」と多角的な視点から問いを立て、戦略の妥当性を検証する。 |

| 一度決定した戦略を盲信し、市場の変化や予期せぬ事態に直面しても修正しない。 | 戦略を常に仮説として捉え、「この仮説はデータで裏付けられているか?」「もし仮説が間違っていたらどうするか?」と批判的に検証する。PDCAサイクルを回す中で、柔軟に戦略を修正・改善していく。 |

施策の効果測定と改善

マーケティング施策は実施して終わりではありません。その効果を正確に測定し、継続的に改善していくことが成功への鍵です。クリティカルシンキングは、数字の裏にある真実を見抜き、次に打つべき手を明確にするために役立ちます。

| クリティカルシンキングがない場合 | クリティカルシンキングがある場合 |

|---|---|

| 広告のクリック率が低い場合、単に「広告文が悪い」と結論付け、すぐに変更する。 | 「なぜクリック率が低いのか?」「ターゲット層の興味関心とズレがあるのか?」「競合他社の広告との比較で劣っている点は?」と深掘りして問い、複数の要因を洗い出す。データだけでなく、ユーザーレビューやヒートマップなど多角的な情報を分析し、本質的な原因を特定する。 |

| 特定のコンテンツのアクセス数が伸びた際、成功要因を一つに絞り込み、他のコンテンツでも同じ方法を適用する。 | アクセス数増加の要因が「SNSでの拡散」「SEO順位の上昇」「季節性」など、複数の可能性を検討し、それぞれがどの程度影響したかを検証する。単一の原因に囚われず、成功の再現性を高めるための本質的な要素を特定する。 |

競合分析と差別化戦略

競争の激しい市場において、自社の優位性を確立するためには、競合他社の動きを深く理解し、効果的な差別化戦略を立てる必要があります。クリティカルシンキングは、競合の真の強みと弱みを見抜き、自社独自の価値提案を明確にするための視点を提供します。

| クリティカルシンキングがない場合 | クリティカルシンキングがある場合 |

|---|---|

| 競合他社が成功している施策をそのまま模倣し、自社に導入する。 | 「なぜその施策が競合で成功したのか?」「その成功要因は自社のリソースやブランドと合致するか?」「模倣することで本当に差別化できるのか?」と批判的に問い、単なる模倣ではなく、自社に最適な形に昇華させるか、あるいは別の差別化ポイントを見出す。 |

| 競合の製品やサービスを表面的な機能や価格だけで評価し、その戦略的意図を見落とす。 | 競合の製品開発、プロモーション、価格設定の背景にある戦略的な意図や市場ポジショニングを深掘りする。「彼らは何を狙っているのか?」「彼らのターゲット顧客は誰か?」といった問いを通じて、競合の全体像を把握し、自社の差別化戦略に活かす。 |

関連資料:ポジショニングマップの作り方とパワポテンプレート【×5パターン】

データドリブンな意思決定

現代のマーケティングにおいて、データは意思決定の重要な根拠となります。しかし、単にデータを集めるだけでは意味がありません。クリティカルシンキングは、膨大なデータの中から真に価値ある情報を選び出し、その信頼性を評価し、最適な意思決定へと導くための思考プロセスです。

| クリティカルシンキングがない場合 | クリティカルシンキングがある場合 |

|---|---|

| 特定のデータが示す相関関係を、安易に因果関係と捉え、誤った結論を導き出す。 | 「このデータは本当に信頼できるか?」「他に影響を与えている要因はないか?」「相関関係と因果関係を混同していないか?」と論理的に問い、データの背景にある複雑な関係性を深く分析する。 |

| 都合の良いデータだけを選び取り、自社の仮説を補強しようとする(確証バイアス)。 | 「偏見や思い込みに気づく力」を発揮し、自身の仮説に反するデータにも目を向け、多角的な視点からデータを評価する。データが示す全体像を客観的に捉え、最も妥当な結論を導き出す。 |

クリティカルシンキングを実践するためのフレームワークと手順

クリティカルシンキングは、具体的なフレームワークや手順を踏むことで、その効果を最大限に引き出すことができます。

ロジックツリー

【テンプレ無料配布】コピペで使える!ロジックツリーのテンプレート(サンプル付き)

ロジックツリーの無料テンプレートをご用意しました。 ロジックツリーを使うと、複雑な問題や課題を体系的に整理できるため、問題解決が簡単になります。 ロジックツリーの関連記事 ・ロジッ…

ロジックツリーは、ある問題や課題を構成する要素をツリー状に分解し、その論理的な関係性を可視化する思考ツールです。問題の根本原因を特定したり、解決策を網羅的に洗い出したりする際に非常に有効です。漠然とした課題を具体的な要素に分解することで、思考の焦点を明確にできます。

ロジックツリーについて詳しくは下記を参考にしてください。

・【テンプレ無料配布】コピペで使える!ロジックツリーのテンプレート(サンプル付き)

・ロジックツリーの作り方やツール、マーケの具体例を解説

MECE(ミーシー)

MECE(ミーシー Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)とは、「モレなく、ダブりなく」情報を分類・整理する考え方です。クリティカルシンキングにおいて、情報の整理や問題の分解を行う際の最も基本的な原則の一つとされています。この原則を適用することで、思考の抜け漏れを防ぎ、全体像を正確に把握することができます。

MECEについて詳しくは下記を参考にしてください。

関連記事:MECE(ミーシー)とは?ビジネスで使えるロジカルシンキングの基本を解説

仮説思考

仮説思考とは、限られた情報の中で最も可能性の高い答え(仮説)をまず立て、その仮説が正しいかどうかを検証しながら問題解決や意思決定を進める思考法です。効率的に必要な情報を見極め、検証プロセスを加速させます。クリティカルシンキングにおいては、立てた仮説を盲信せず、常に「本当にそうなのか?」と問いかけ、データや事実に基づいて批判的に検証していくプロセスが重要です。

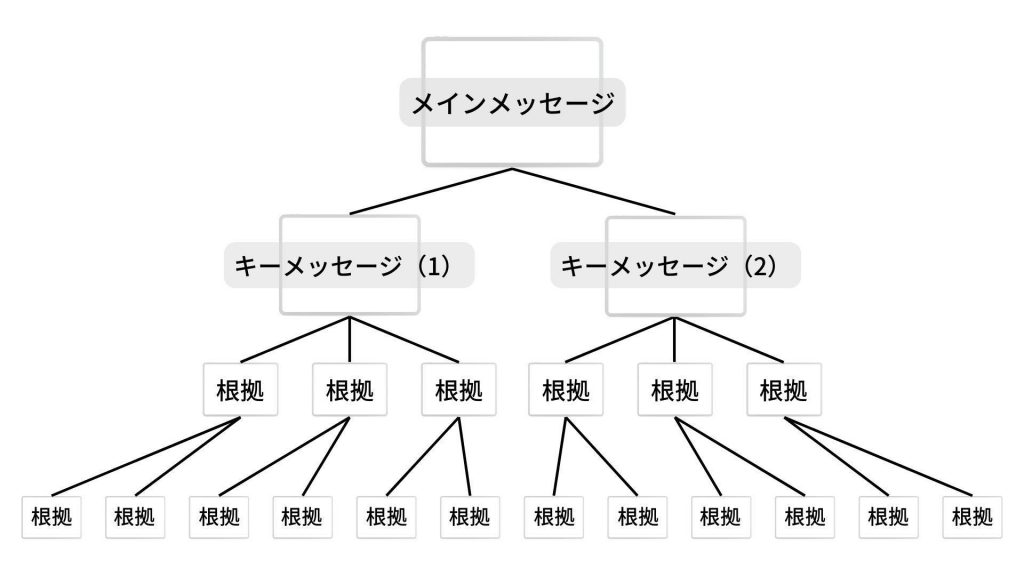

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーは、結論を最上位に置き、その結論を支える主要な根拠や論拠を下位に階層的に配置する、構造化された思考・表現ツールです。自身の主張や分析結果が論理的に破綻していないか、根拠が明確で十分か、そして結論が本当に導き出せるものかを客観的に検証するのに役立ちます。

ピラミッドストラクチャーについて詳しくは下記を参考にしてください。

関連記事:ピラミッドストラクチャーとは?ロジックツリーとの違い、具体例を紹介

批判的思考力を高める質問リスト

クリティカルシンキングを実践する上で、自分自身や他者の思考、あるいは提示された情報に対して、意識的に「問いを立てる」ことは非常に重要です。以下に示す質問リストは、思考を深掘りし、隠れた前提や偏見を発見し、情報の真偽を検証するために役立ちます。

| 質問カテゴリ | 具体的な問いの例 | クリティカルシンキングへの貢献 |

|---|---|---|

| 情報源と根拠の検証 |

|

情報の信頼性を評価し、客観的な事実に基づいた判断を促す。 |

| 前提と仮定の明確化 |

|

隠れた思い込み(アンコンシャスバイアス)に気づき、思考の土台を再評価する。 |

| 論理的整合性の確認 |

|

思考の矛盾や不整合を発見し、より強固な論理を構築する。 |

| 多角的な視点と代替案の検討 |

|

視野を広げ、固定観念にとらわれず、最適な選択肢を見つける。 |

| 影響と結果の予測 |

|

意思決定の潜在的なリスクを評価し、より慎重な判断を促す。 |

偏見・バイアスを避けるための視点

人間は誰しも、無意識のうちに特定の思考パターンや判断の偏り(認知バイアス)に陥りがちです。クリティカルシンキングにおいては、これらの偏見やバイアスを認識し、意識的に避けることが、客観的で公平な意思決定を行う上で不可欠です。以下に、代表的な認知バイアスとその対策となる視点を示します。

関連記事:行動経済学とは?理論を簡単に解説!企業のマーケティングに活かした例も紹介

| 認知バイアス | 概要 | 対策となる視点・アプローチ |

|---|---|---|

| 確証バイアス | 自分の信じる仮説や意見を裏付ける情報ばかりを優先的に集め、反証となる情報を軽視してしまう傾向。 |

|

| アンカリング効果 | 最初に提示された情報(アンカー)に思考が引きずられ、その後の判断が影響を受けてしまう傾向。 |

|

| 現状維持バイアス | 変化を避け、現在の状態を維持しようとする傾向。新しい選択肢や改善策を評価する際に、無意識に抵抗してしまう。 |

|

| 利用可能性ヒューリスティック | 記憶に残りやすい、あるいはすぐに思いつく情報に基づいて判断を下してしまう傾向。実際の頻度や確率とは異なる判断をしてしまうことがある。 |

|

| 集団思考(グループシンク) | 集団において、意見の対立を避け、合意形成を優先するあまり、批判的な検討が不足し、不適切な意思決定をしてしまう傾向。 |

|

これらのバイアスを理解し、自身の思考プロセスを客観的に監視することで、より論理的で偏りのないクリティカルな思考が可能になります。

クリティカルシンキングの実践例題と解説

クリティカルシンキングは、理論を学ぶだけでなく、実際に様々な状況に適用することでその真価を発揮します。ここでは、マーケティングにおける具体的な課題を例に挙げ、クリティカルシンキングの思考プロセスを段階的に解説します。これらの例題を通して、どのように問題の本質を見極め、多角的に分析し、論理的に結論を導き出すかを理解し、ご自身の業務に応用するヒントを見つけてください。

例題1 新規顧客獲得施策の評価

問題提起と現状分析

あるBtoBのSaaS企業において、新規顧客獲得のためのWeb広告施策(リスティング広告、SNS広告)を実施していますが、CPA(顧客獲得単価)が高騰し、目標とする獲得数を達成できていないという課題に直面しています。過去3ヶ月のデータでは、CPAは目標値の1.5倍に達し、コンバージョン率(CVR)も業界平均を下回っています。

現状の主な指標は以下の通りです。

| 指標 | 現状値 | 目標値 | 業界平均 |

|---|---|---|---|

| CPA | 30,000円 | 20,000円 | 22,000円 |

| CVR | 0.8% | 1.5% | 1.2% |

| クリック率(CTR) | 1.5% | 2.0% | 1.8% |

この状況に対し、クリティカルシンキングを用いて、CPA高騰の根本原因を特定し、改善策を立案します。

問いの設定と仮説構築

問題の本質を深く掘り下げるために、多角的な視点から「なぜCPAが高いのか?」「なぜCVRが低いのか?」という問いを立てます。

- ターゲット設定は適切か?:本当に潜在顧客にリーチできているのか?

- 広告クリエイティブは魅力的か?:メッセージは響いているか?競合と差別化できているか?

- ランディングページ(LP)の質はどうか?:ユーザーはLPで求めている情報を見つけられているか?使いやすいか?

- 競合環境の変化は?:競合が広告予算を増やしたり、新しい施策を打ったりしていないか?

- 顧客体験全体に問題はないか?:広告クリックからコンバージョンに至るまでのプロセスにボトルネックはないか?

これらの問いに基づき、以下の仮説を構築します。

- 仮説1:ターゲット層のニーズと広告メッセージがズレているため、クリックはされるもののコンバージョンに至らない。

- 仮説2:ランディングページのコンテンツが不足しているか、UI/UXが悪く、ユーザーが離脱している。

- 仮説3:競合の広告出稿量が増加し、入札単価が高騰している。

- 仮説4:広告のターゲティング設定が広すぎるため、質の低いクリックが増加している。

データ分析と検証

構築した仮説を検証するために、利用可能なデータやツールを最大限に活用します。

| 仮説 | 検証方法・データ | 検証結果(例) | 結論 |

|---|---|---|---|

| 仮説1: ターゲット層のニーズと広告メッセージのズレ |

|

|

ターゲットの意図と広告メッセージに乖離がある |

| 仮説2: LPのコンテンツ不足・UI/UXの悪さ |

|

LPのUI/UXに改善の余地がある | |

| 仮説3: 競合の広告出稿量増加 |

|

|

競合環境の変化もCPA高騰の一因 |

| 仮説4: ターゲティング設定の広さ |

|

|

ターゲティングの最適化が必要 |

結論と次のアクション

上記の分析結果から、CPA高騰の主な原因は「ターゲット層のニーズと広告メッセージの乖離」「ランディングページのUI/UXの問題」「競合環境の変化」「ターゲティング設定の広さ」が複合的に絡み合っていると結論付けられます。

これに基づき、以下の具体的なアクションプランを立案します。

- 広告メッセージの最適化:検索クエリの意図に合わせて広告文や見出しを調整し、具体的なベネフィットを提示する。特に「無料トライアル」など、ユーザーが求めるアクションに直結するメッセージを強化する。

- ランディングページの改善:ファーストビューでの離脱を防ぐため、冒頭でユーザーの課題と解決策を明確に提示。CTAボタンのデザインや配置を見直し、視認性とクリック率を高める。

- ターゲティングの再設定:コンバージョン率の低い地域や年齢層を除外する、または広告予算を削減する。除外キーワードを定期的に見直し、無駄なクリックを削減する。

- 競合対策:競合の動向を継続的に監視し、必要に応じて入札戦略を見直す。ニッチなキーワードやロングテールキーワードへの注力も検討する。

- ABテストの継続:広告クリエイティブやLPの改善は一度で終わらせず、常に複数のパターンでABテストを実施し、効果の高いものを採用していく。

例題2 コンテンツマーケティングの改善

問題提起と現状分析

とある企業が運営するオウンドメディアでは、ブログ記事のアクセス数は順調に伸びているものの、最終的な問い合わせや資料ダウンロードといったコンバージョンに繋がらないという課題を抱えています。PV数と滞在時間は高い水準を維持していますが、CVRは目標値の半分以下です。

現状の主な指標は以下の通りです。

| 指標 | 現状値 | 目標値 |

|---|---|---|

| 月間PV数 | 50万PV | 30万PV |

| 平均滞在時間 | 3分30秒 | 3分00秒 |

| 記事からのCVR | 0.2% | 0.5% |

| 直帰率 | 70% | 60% |

この状況に対し、クリティカルシンキングを用いて、コンテンツマーケティングのコンバージョン率が低い根本原因を特定し、改善策を立案します。

問いの設定と仮説構築

アクセスは多いのにコンバージョンしないという矛盾に対し、以下の問いを立てます。

- コンテンツの内容はターゲットの購買フェーズに合致しているか?:情報収集段階のユーザーばかり集めていないか?

- CTA(Call To Action)は適切か?:ユーザーが次にとるべき行動が明確か?魅力的か?

- サイト全体の導線は分かりやすいか?:記事を読んだ後、どこへ行けば良いか迷わないか?

- 流入キーワードの意図は?:ユーザーはどのような目的で記事にアクセスしているのか?

- 競合のコンテンツ戦略は?:競合はどのようにコンバージョンに繋げているのか?

これらの問いに基づき、以下の仮説を構築します。

- 仮説1:提供しているコンテンツが、企業の製品・サービスに興味を持つ「検討段階」のユーザーではなく、単なる「情報収集段階」のユーザーばかりを集めている。

- 仮説2:記事内のCTAが目立たない、またはユーザーにとって魅力的でないため、クリックされない。

- 仮説3:記事と製品・サービスとの関連性が薄く、ユーザーが記事を読んでも自社への興味を持たない。

- 仮説4:サイト全体のナビゲーションや内部リンクが不十分で、ユーザーが他の関連コンテンツや製品ページに移動しにくい。

データ分析と検証

構築した仮説を検証するために、利用可能なデータやツールを最大限に活用します。

| 仮説 | 検証方法・データ | 検証結果(例) | 結論 |

|---|---|---|---|

| 仮説1: コンテンツと購買フェーズのズレ |

|

|

情報収集段階のユーザーが多く、検討段階への誘導が弱い |

| 仮説2: CTAの不適切さ |

|

|

CTAの配置と文言に改善の余地がある |

| 仮説3: 記事と製品・サービスの関連性の薄さ |

|

|

コンテンツと製品の関連付けを強化する必要がある |

| 仮説4: サイト導線の不備 |

|

|

サイト全体の導線設計を見直す必要がある |

関連記事:オウンドメディア戦略~PV数と回遊率について考えよう

結論と次のアクション

上記の分析結果から、コンテンツマーケティングのCVRが低い主な原因は、「情報収集段階のユーザーが中心で、購買フェーズに合わせたコンテンツと導線が不足している」「CTAの最適化不足」「コンテンツと製品・サービスとの関連付けの弱さ」「サイト全体の導線の不備」が複合的に絡み合っていると結論付けられます。

これに基づき、以下の具体的なアクションプランを立案します。

- コンテンツ戦略の見直し:情報収集段階のコンテンツに加え、製品のメリットや導入事例、競合比較など、検討段階や比較検討段階のユーザーに響くコンテンツを強化する。

- CTAの最適化:記事のテーマや読者のフェーズに合わせて、CTAの文言、デザイン、配置を最適化する。記事中にも自然な形でCTAを複数設置し、ユーザーがアクションを起こしやすいように誘導する。例えば、記事のテーマに関連する「無料資料ダウンロード」や「個別相談会」へのCTAを設置する。

- コンテンツと製品の関連付け強化:記事内で自社製品・サービスがどのように課題を解決できるかを具体的に説明するセクションを設ける。製品ページへの内部リンクを適切に配置し、クリックを促す。

- サイト導線の改善:関連性の高い記事への内部リンクを増やすだけでなく、サイト全体でのナビゲーションを改善し、ユーザーが目的のページにスムーズにたどり着けるようにする。カテゴリ分けやタグ付けを最適化し、回遊性を高める。

- ユーザーヒアリングの実施:実際にコンテンツを読んだユーザーにヒアリングを行い、どのような情報が不足しているか、次に何を求めているかを直接聞くことで、より深いインサイトを得る。

クリティカルシンキングを日常で鍛える方法

クリティカルシンキングは、特別な訓練や専門的な学習の場だけでなく、日々の生活の中で意識的に実践することで着実に鍛えられます。日常生活におけるあらゆる事象を「思考の材料」と捉え、習慣化することが重要です。ここでは、具体的な鍛え方について解説します。

日常の出来事に「なぜ?」を繰り返す

目の前で起きる出来事や目にする情報に対して、常に「なぜ?」という問いを投げかける習慣をつけましょう。これは、表面的な情報だけでなく、その背後にある原因や目的、影響、そして代替案まで深く掘り下げるための第一歩です。

例えば、通勤途中で見かける広告や、友人との会話、ニュース記事など、日常のあらゆる事象に対して次のような問いを立ててみてください。

- なぜこの広告はここに設置されているのか? ターゲットは誰で、何を伝えたいのか?

- 友人がその意見を言った背景には何があるのか? どのような情報や経験に基づいているのか?

- このニュース記事が報じている事象の根本的な原因は何なのか? 他にどのような側面があるのか?

このような問いを繰り返すことで、無意識のうちに情報を鵜呑みにするのではなく、批判的に分析する思考回路が養われます。これは、ソクラテスが実践したとされる「ソクラテス式問答法」にも通じる、本質を問い詰める訓練となります。

ニュースや情報に疑問を持つ習慣

現代社会は情報過多であり、その中には誤った情報や偏った情報も少なくありません。ニュースやインターネット上の情報に接する際は、常に「この情報は本当に正しいのか?」「誰が、どのような意図で発信しているのか?」という疑問を持つ習慣を身につけましょう。

情報の信頼性を評価するための基本的な視点として、以下の点を意識してみてください。

| 評価項目 | 具体的な問いかけ |

|---|---|

| 情報源の信頼性 | その情報は信頼できる機関や専門家から発信されているか? |

| 客観性・中立性 | 特定の意見や立場に偏っていないか? 感情的な表現が多くないか? |

| 根拠の提示 | データや事実に基づいた具体的な根拠が示されているか? |

| 情報の鮮度 | 最新の情報か? 古い情報であれば、現在の状況に適用できるか? |

| 複数の情報源との比較 | 同じテーマについて、他の情報源ではどのように報じられているか? |

これらの視点を持つことで、情報の裏側にある意図や、見過ごされがちな側面に気づくことができるようになります。例えば、マーケティングの文脈であれば、競合他社のプレスリリースや業界レポートを読む際に、単なる事実の羅列としてではなく、その背景にある戦略や意図を読み解く力が養われます。

情報リテラシーを高めることは、フェイクニュースを見抜く力だけでなく、より質の高い意思決定を行うための基盤となります。この習慣は、総務省が提唱する情報リテラシーの重要性にも通じるものです。

参考資料:ネット&SNSよりよくつかって未来をつくろう | ICT活用リテラシー向上プロジェクト(総務省)

異なる意見に耳を傾ける

私たちは、自分と似た考えを持つ人々と交流し、自分の意見を補強してくれる情報に触れがちです。しかし、クリティカルシンキングを鍛えるためには、自分とは異なる意見や視点に積極的に触れることが不可欠です。これは、自分の思考の偏り(バイアス)に気づき、より多角的な視点から物事を捉える力を養う上で極めて重要です。

異なる意見に触れる機会を意識的に作り、次のような姿勢で臨みましょう。

- 相手の意見を最後まで傾聴し、その背景にある論理や感情を理解しようと努める。

- 自分の意見を主張する前に、相手の意見の「良い点」や「納得できる点」を見つける意識を持つ。

- たとえ自分の意見と対立するものであっても、感情的にならず、客観的に分析する。

- 「なぜ相手はそのように考えるのか?」という問いを自分に投げかけ、相手の立場に立って考える。

多様な意見に触れることは、自分の思考の「死角」を発見し、より強固で包括的な結論を導き出す助けとなります。チームでのブレインストーミングや議論の場では、意識的に多様な意見を引き出し、それらを統合する練習をすることで、クリティカルシンキングのスキルは飛躍的に向上します。

心理学における「確証バイアス」や「集団思考」といった概念を理解することは、異なる意見を受け入れる上で役立ちます。これらのバイアスを認識することで、私たちは無意識の偏見から脱却し、より客観的な思考へと導かれるでしょう。

まとめ

クリティカルシンキングは、現代のマーケティングにおいて不可欠な思考法です。情報過多な時代に本質を見抜き、質の高い意思決定をくだす上で、不可欠なスキルです。顧客インサイトの深掘り、精度の高い戦略立案、効果的な施策改善、データドリブンな意思決定を可能にし、マーケティング活動の質を飛躍的に向上させます。ロジックツリーやMECEなどのフレームワークを活用し、日々の業務や学習で「なぜ?」を問い続けることで、この思考力は着実に向上します。クリティカルシンキングを習得し実践することは、マーケターとしての競争力を高め、ビジネスを成功に導く鍵となるでしょう。