1970年〜1982年頃に生まれた「就職氷河期世代」。彼らはバブル崩壊後の不安定な雇用環境でキャリアをスタートさせ、厳しい時代を生き抜いてきました。

この世代には、キャリアの停滞に苦しんだ人々と、それを乗り越えて企業の中心で活躍する人々の両方が混在しています。

本記事では、複雑なジレンマと多様な背景を持つこの世代に焦点をあて、彼らの心理や価値観、キャリア観の違いを踏まえたうえで、「信頼」と「実績」に基づくマーケティング戦略のヒントを解説します。現代のビジネスを動かす彼らへの最適なアプローチを見つけましょう。

世代別マーケティングに関連した記事:商品力だけでは買わない/ミレニアル世代に必要なカスタマーエクスペリエンスとは?

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

はじめに:就職氷河期世代はBtoB市場における重要な購買決定層でもある

BtoBマーケティング戦略において、「就職氷河期世代」を意識したアプローチは不可欠です。この世代は、現在40代後半から50代前半に差し掛かっており、多くの企業で中核的な意思決定層、特に購買決定に深く関わる役職に就いています。彼らの特性と価値観を理解し、的確なマーケティング戦略を構築することは、自社のビジネス成長に直結する重要な鍵となります。

就職氷河期世代が企業内で担う役割と影響力

バブル崩壊後の厳しい経済状況下で社会に出た就職氷河期世代は、長年にわたり企業組織の中で実務経験を積み重ねてきました。彼らは現在、以下のような重要なポジションを担うことが多く、BtoB商材の購買において無視できない影響力を持っています。

| 年齢層(目安) | 企業内での主な役割 | BtoB購買決定への関与度 |

|---|---|---|

| 40代後半~50代前半 | 部門長、部長、課長、プロジェクトリーダー、専門職、役員 |

|

彼らは、自身の経験と実績に基づき、堅実かつ合理的な判断を下す傾向が強いのが特徴です。そのため、単なる製品・サービスの機能説明に留まらず、具体的な課題解決策や投資対効果を明確に提示できるマーケティングが求められます。

なぜ今、就職氷河期世代へのBtoBマーケティングが重要なのか

就職氷河期世代は、企業内で責任ある立場にあるだけでなく、1990年代から2000年代に生まれたデジタルネイティブ世代とは異なる情報収集の習慣や価値観を持っています。彼らは、インターネット上の情報だけでなく、信頼できる情報源からの裏付けや、過去の実績、具体的な導入事例を重視する傾向があります。

この世代の購買決定層に響くアプローチを確立することは、単に現在のビジネスチャンスを掴むだけでなく、長期的な顧客関係を構築し、持続的な成長を実現するための戦略的な投資と言えるでしょう。本記事では、就職氷河期世代の心理的特徴と価値観を深掘りし、彼らに最適化されたBtoBマーケティング戦略の具体的なポイントを解説していきます。

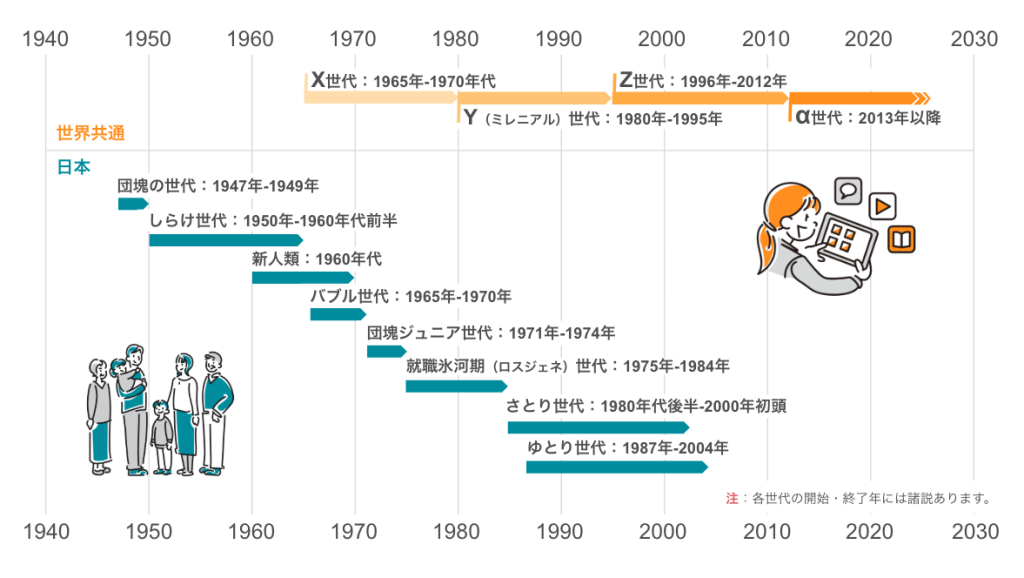

デジタルネイティブ関連記事:ゆとり世代とは?何歳か、さとり世代やZ世代との違いと特徴

その他の世代の記事

・Z世代とは何歳でなぜZ?特徴、X・Y世代との違いを簡単に解説

・ミレニアル世代とは?特徴や消費行動、マーケティングのポイント

・α世代とは? 次世代を担うα世代の特徴から見た マーケティングのポイントを徹底解説

就職氷河期世代とは?定義と歴史的背景

「就職氷河期世代」とは、日本の経済が低迷期に入った時期に社会に出た世代を指す言葉です。一般的には「ロスジェネ(ロストジェネレーション)」とも呼ばれ、特定の期間に生まれた人々が、社会全体を覆う深刻な不況によって、希望するキャリアを築くことが困難であったという共通の経験を持つことが特徴です。

この世代が直面したのは、バブル経済の崩壊に伴う未曾有の経済状況でした。企業の採用抑制、リストラの横行、そして新卒一括採用の縮小といった厳しい現実が、彼らの社会人としてのスタートラインを大きく左右しました。

1970年~1982年頃に生まれた世代

就職氷河期世代の中心となるのは、概ね1970年から1982年頃に生まれた人々です。この生年範囲の多くは、大学、短大、専門学校などを卒業し、社会へと足を踏み入れたのが1993年から2005年頃にあたります。

厚生労働省は、就職氷河期世代を「概ね1993年から2004年に学校卒業期を迎えた世代」と定義しており、上記生年層と重なります。彼らは現在40代半ばから50代半ばを迎え、キャリアの停滞や非正規雇用などの厳しい状況に置かれている人が多いものの、一方で、企業や組織において購買決定や意思決定に関わる重要なポジションに就いているケースも少なくありません。この世代が持つ独自の価値観や経験は、BtoBマーケティングを考える上で不可欠な要素となります。

参考リンク:就職氷河期世代の方々への支援のご案内|厚生労働省

バブル崩壊、リストラ、新卒一括採用の縮小

就職氷河期世代が社会に出た時期は、日本経済が長期停滞に突入したタイミングと重なります。彼らはバブル崩壊後の不況下で就職活動に臨み、「失われた10年」と呼ばれる厳しい時代を生き抜いてきました。その後の「失われた20年」も彼らのキャリアに大きな影響を与えています。

1990年代初頭のバブル経済崩壊は、日本企業に大きな打撃を与え、それまで当たり前だった「終身雇用」や「年功序列」といった日本型雇用慣行の見直しを迫りました。多くの企業が経営の合理化を図る中で、大規模なリストラ(人員削減)が断行され、企業の採用活動は極端に抑制されたのです。

とくに、新卒採用市場は壊滅的な状況に陥りました。それまでの「新卒一括採用」の慣行が維持されつつも、求人倍率は歴史的な低水準となり、優秀な学生であっても希望する企業への就職が極めて困難となりました。複数年にわたる就職活動を余儀なくされたり、希望しない業種や職種に就かざるを得なかったり、あるいは正規雇用ではなく非正規雇用(契約社員、派遣社員など)でのスタートを余儀なくされたりするケースが急増したのです。

この時期の厳しい就職環境は、彼らのその後のキャリア形成に長期的な影響を与えました。一度非正規雇用に就くと、正規雇用への転換が難しくなる「非正規の固定化」も社会問題として存在しています。就職氷河期世代は、「安定した職に就くことの難しさ」を身をもって体験した世代であり、その経験は現在の価値観や意思決定にも深く根付いています。

| 時期 | 経済状況 | 就職市場の主な特徴 |

|---|---|---|

| 1990年代初頭 | バブル経済崩壊 | 企業業績悪化、採用抑制の開始 |

| 1990年代半ば〜後半 | 金融危機、景気低迷 | リストラ加速、新卒採用の大幅削減、就職戦線「超氷河期」へ |

| 2000年代初頭 | ITバブル崩壊、デフレ進行 | 非正規雇用の増加、正規雇用への転換困難、キャリア格差の顕在化 |

現在の社会的課題と政府・企業の支援策

就職氷河期世代は、社会に出た時期の特殊性から、現在に至るまでさまざま社会的課題に直面しています。しかし、その状況を改善するため、政府や地方自治体、そして企業による多角的な支援策が展開されています。これらの支援は、個人の生活安定だけでなく、社会全体の労働力確保や経済活性化にも寄与すると期待されています。

就職氷河期世代が直面する社会的課題

就職氷河期世代の多くは、新卒時に正規雇用に就く機会が限られたため、非正規雇用での長期就労を余儀なくされたり、希望するキャリアを築けなかったりといった課題を抱えています。これにより、賃金の低迷、年金や社会保障の基盤の脆弱さ、住宅ローンの組みにくさなど、経済的な不安定さが長引く傾向にあります。

また、キャリアアップの機会が少ないことによるスキルアップの遅れや、職場での孤立、さらには社会的なひきこもりといった精神的・社会的な問題に直面するケースも少なくありません。これらの課題は、個人の生活の質を低下させるだけでなく、少子高齢化が進む日本社会において貴重な労働力であるこの世代の潜在能力を十分に引き出せていないという、より広範な社会問題へとつながっています。

政府による支援策:就職氷河期世代等支援プログラム

政府は、就職氷河期世代が抱える課題を解決し、社会で活躍できる環境を整備するため、2019年から「就職氷河期世代等支援プログラム」を本格的に推進しています。このプログラムは、単なる就職支援に留まらず、一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援を目指しています。

参考リンク

・就職氷河期世代等支援(内閣府)

・就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議|内閣官房ホームページ

プログラムの目的と柱

本プログラムの主な目的は、就職氷河期世代の正規雇用化や社会参加の促進、そして多様な支援を通じて、彼らが能力を最大限に発揮できる社会を構築することです。具体的な柱は以下の通りです。

| 支援の柱 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 就職・転職支援 | ハローワークにおける専門窓口の設置、職業訓練の充実、再就職支援セミナーの開催など |

| 企業向け支援 | 就職氷河期世代を雇用する企業への助成金支給、採用コンサルティング、職場定着支援など |

| 社会参加・生活支援 | ひきこもり支援、相談窓口の設置、生活困窮者自立支援制度との連携など |

これらの施策は、厚生労働省を中心に、関係省庁や地方公共団体と連携しながら進められています。

具体的な施策例

プログラムの一環として、全国のハローワークには就職氷河期世代専門の相談窓口が設けられ、個別のキャリアカウンセリングや求人紹介が行われています。また、デジタルスキルや専門技術を習得するための職業訓練が強化され、リスキリングを通じたキャリアチェンジを後押ししています。企業に対しては、就職氷河期世代を正規雇用で採用した場合に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)などの助成金が支給され、採用へのインセンティブを高めています。

参考リンク:特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)|厚生労働省

地方自治体・企業による独自の支援策

政府のプログラムに加え、地方自治体や個別の企業も、それぞれの特性に応じた支援策を展開し、就職氷河期世代の活躍を後押ししています。

東京都就職氷河期世代等待遇向上支援助成金

東京都では、都内の中小企業を対象に「東京都就職氷河期世代等待遇向上支援助成金」を設けています。これは、非正規雇用で働く就職氷河期世代を正規雇用に転換したり、既存の非正規雇用者の賃上げや処遇改善を行ったりする企業に対して助成金を支給する制度です。

| コース名 | 対象 | 主な要件 | 助成金額 |

|---|---|---|---|

| 正規雇用等コース | 都が実施する就職支援事業業(氷河期・シニア世代向け)の利用者や、国の特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けた正規雇用者またはは有期雇用者(労働契約期間が3年以上(55歳以上は2年以上))を雇い入れた中小企業等 |

対象労働者に対して、指導育成計画の策定やメンターによる指導、研修の実施などを行う |

対象労働者1人あたり30万円 |

| 安定有期雇用コース |

都が実施する就職支援事業業(氷河期・シニア世代向け)の利用者を、1年以上3年未満(55歳以上は1年以上2年未満)の有期雇用者として雇い入れた中小企業等 |

同上 |

対象労働者1人あたり20万円 |

この助成金は、企業の採用意欲を高め、就職氷河期世代の待遇改善を直接的に支援することを目的としています。

参考リンク:東京都就職氷河期世代等待遇向上支援助成金 | 企業向け支援 | TOKYOはたらくネット

企業における取り組みの広がり

企業側でも、就職氷河期世代を重要な人材として捉え、積極的に採用や育成に取り組む動きが広がっています。中途採用枠の拡大や、経験豊富なこの世代のスキルや知見を活かすための研修制度の導入、OJT(On-the-Job Training)の強化などが行われています。

特に、労働力不足が深刻化する中で、就職氷河期世代は即戦力となり得る貴重な人材として再評価されています。ジョブ型雇用への移行を進める企業では、特定のスキルや経験を持つ就職氷河期世代が、その能力を最大限に発揮できる場が増えています。これらの企業努力は、ダイバーシティ&インクルージョンの推進にもつながり、企業文化の多様化と競争力向上に貢献しています。

関連記事:ダイバーシティとインクルージョン入門|意味、重要性、推進によって企業・社会にもたらす変革を解説

就職氷河期世代の心理的特徴と価値観:マーケティング戦略の鍵

就職氷河期世代は、彼らを取り巻く時代背景から、他の世代とは異なる独自の心理的特徴と価値観を形成しています。これらの特性を深く理解することは、彼らが購買決定層としてBtoB市場でどのような判断基準を持つのかを把握し、効果的なマーケティング戦略を立案する上で不可欠です。

厳しい時代を生き抜いた「現実主義」と「堅実性」

経済的安定への強い志向

就職氷河期世代は、バブル経済崩壊後の厳しい経済状況下で社会に出ました。新卒採用の激減、非正規雇用の増加、リストラの横行といった経験は、彼らにとって経済的な不安定さや将来への不安を強く植え付けました。この経験から、他の世代よりも「安定」と「堅実」を極めて重視します。BtoBの購買においても、短期的なトレンドや華やかな宣伝文句よりも、長期的な視点でのコストパフォーマンス、リスクの低減、持続可能性を重視する傾向があります。

費用対効果と実績へのこだわり

厳しい経済環境で育った彼らは、無駄を嫌い、投資対効果を徹底的に吟味する傾向があります。そのため、BtoBソリューションを検討する際には、抽象的なメリットではなく、具体的な数字に基づいた費用対効果、導入実績、成功事例を強く求めます。感情的な訴求よりも、論理的な根拠と客観的なデータが意思決定の鍵となります。導入後のサポート体制や、将来的な拡張性についても、慎重に確認する傾向があるでしょう。

情報リテラシーの高さと「信頼」重視の傾向

多角的な情報収集と慎重な意思決定

インターネットが普及し始めた時期に社会人となった就職氷河期世代は、個人差はあるものの、情報収集能力に長けている傾向があります。彼らは企業のウェブサイトはもちろん、業界レポートや専門メディア、SNS、口コミなど、多様なチャネルから情報を集め、徹底的に比較検討することを得意とします。

特にBtoB分野では、同業他社の導入事例や第三者機関による評価とあわせて、専門家による監修や推奨といった権威性にも着目し、こうした「信頼できる根拠」を重視して安易な決定を避ける傾向がみられます。

関連記事

・HRマーケティング初心者でもわかる、導入事例のメリットと作り方

・監修とは?意味と類語とマーケターが知っておきたい「監修記事」の効果も解説

「信頼」を築くコミュニケーションの重要性

彼らは、情報過多の時代を生き抜いてきた経験から、過度な宣伝や誇張表現を敏感に見抜きます。そのため、マーケティングにおいては、透明性のある情報提供と、誠実で丁寧なコミュニケーションが不可欠です。営業担当者や企業の信頼性が、購買決定に大きく影響します。一度信頼を失うと回復が困難であるため、長期的な関係構築を意識したアプローチが求められます。

さらに、著作権や商標法(ブランドやロゴの無断利用禁止)、景品表示法、薬機法、個人情報保護法(BtoB取引での個人情報適正管理)など、商取引に関連する法令・規制を厳格に順守する姿勢も極めて重要です。不適切な表現や違法行為は信頼を著しく損ね、ブランド価値の毀損や法的リスクを招きます。

こうした「誠実さ・透明性・法令遵守」を三本柱とした姿勢こそが、BtoB領域で氷河期世代の信頼を勝ち取る前提条件となります。

キャリア自律意識と「自己成長」への関心

リスキリングとキャリアアップへの意欲

終身雇用制度の崩壊を目の当たりにし、リストラや非正規雇用を経験した就職氷河期世代は、自身のスキルや市場価値を高めることへの意識が非常に高いです。企業内で「使い捨て」にされることへの危機感から、自ら学び直す「リスキリング」や、キャリアを切り開く「キャリア自律」の考え方を強く持っています。BtoBソリューションにおいても、導入によって従業員のスキルアップが図れるか、業務効率化を通じて個人の生産性向上につながるかといった視点で評価する傾向があります。

ワークライフバランスへの配慮

長時間労働や過度な競争を経験してきた彼らは、仕事とプライベートのバランスを重視する傾向も強まっています。企業の働き方改革や従業員のエンゲージメント向上につながるソリューションは、彼らの共感を呼びやすいでしょう。従業員の負担軽減や、より創造的な業務へのシフトを可能にするような提案は、彼らの意思決定を後押しする要因となります。

関連記事:働き方改革を実現するためのマーケティング業務効率化のポイントと注意点

心理的特徴とマーケティング戦略の対応表

| 就職氷河期世代の心理的特徴・価値観 | BtoBマーケティング戦略のポイント |

|---|---|

| 現実主義・堅実性:経済的不安、安定志向、無駄を嫌う | 具体的な費用対効果、ROI、長期的な安定性、リスク回避策を明確に提示。過度な誇張は避ける。 |

| 費用対効果へのこだわり:具体的な数字、実績、データ重視 | 客観的なデータ、導入事例、成功事例を豊富に提供。デモンストレーションやトライアルで実証。 |

| 情報リテラシーの高さ:多角的な情報収集、比較検討 | 信頼性の高いコンテンツ(ホワイトペーパー、事例集、調査レポート)を提供。第三者評価・監修情報やメディア掲載情報を活用。 |

| 「信頼」重視:誠実なコミュニケーション、透明性 | 丁寧で正直な情報開示。顧客の課題に真摯に向き合う姿勢を示す。長期的な関係構築を意識した営業・サポート体制。 |

| キャリア自律意識:スキルアップ、市場価値向上への関心 | ソリューションが従業員のスキル向上、生産性向上、キャリア形成にどう貢献するかを訴求。 |

| ワークライフバランス:働き方改善、負担軽減への意識 | 業務効率化による残業削減、従業員満足度向上といった働き方改革への貢献をアピール。 |

これらの心理的特徴と価値観を踏まえることで、就職氷河期世代の購買決定層に対して、より深く響くBtoBマーケティング戦略を構築することが可能になります。

就職氷河期世代に響くBtoBマーケティングのポイント

就職氷河期世代は、企業の購買決定層として重要な位置を占めています。彼らに響くBtoBマーケティングを展開するためには、彼らの心理的特徴と価値観を深く理解し、それに合致したコンテンツとチャネル戦略を構築することが不可欠です。彼らが重視するのは、単なる流行や表面的な魅力ではなく、信頼性、実証された効果、そして具体的な課題解決です。

コンテンツ

就職氷河期世代は、バブル崩壊後の厳しい経済状況を経験し、リストラや非正規雇用といった不安定な状況に直面してきた世代です。そのため、彼らは「堅実性」「安定性」「実利性」を重視する傾向があります。BtoBの意思決定においても、感情的な訴求よりも、論理的根拠に基づいた客観的な情報を求めます。

信頼と実績を重視した情報提供

彼らは、安易な成功談や抽象的なビジョンには懐疑的です。むしろ、過去の苦い経験から学び、失敗を避けるという意識が強いため、リスクを最小限に抑えるための情報が求められます。

- 具体的な導入事例と成功実績: どのような課題を抱えていた企業が、どのように解決し、どのような成果を得たのかを詳細に示します。数字やデータを用いた客観的な根拠が重要です。

- データに基づいた論拠: 業界のトレンド、市場分析、競合他社の動向など、信頼できる調査機関や公的機関のデータに基づいた分析を提供します。

- 第三者評価や認証: 業界団体からの認定、専門家による評価・監修、顧客からの推薦の声など、客観的な裏付けがある情報は信頼を高めます。

- 長期的な視点でのメリット: 短期的な効果だけでなく、導入後の持続可能性、将来的な発展性、コスト削減効果など、長期的な視点でのメリットを具体的に提示します。

具体的な課題解決と費用対効果の明示

就職氷河期世代は、企業経営におけるコスト意識が非常に高い傾向にあります。そのため、提供するソリューションが、どのような課題を解決し、どのような費用対効果をもたらすのかを明確に伝える必要があります。

| 就職氷河期世代に響くコンテンツ要素 | 避けるべきコンテンツ要素 |

|---|---|

| 具体的なROI(投資収益率)の提示 | 抽象的な「未来のビジョン」 |

| コスト削減や業務効率化の実証データ | 感情的な訴求や流行語の多用 |

| 導入から運用までの具体的なステップ | 根拠のない「簡単」「すぐに成果」といった表現 |

| トラブルシューティングやサポート体制の明示 | 競合他社を過度に否定する表現 |

| 導入企業の具体的な声(課題と解決策に焦点を当てる) | 企業イメージに合わないブランディング、安易な著名人起用の広告 |

ホワイトペーパー、導入事例集、ウェビナー資料、詳細な製品デモなど、深く掘り下げた情報を提供し、疑問点を解消できる機会を設けることが重要です。

チャネル・接点

就職氷河期世代は、デジタルネイティブ世代とは異なる情報収集の習慣やコミュニケーションスタイルを持っています。彼らが信頼を置くチャネルと、丁寧で実直なコミュニケーションが求められます。

信頼関係を築くための多角的なアプローチ

彼らは、一方的な情報発信よりも、双方向のコミュニケーションや、専門家からの直接的な情報を重視します。営業担当者との対面や、専門性の高いイベントでの交流が有効です。

- 専門性の高いウェビナー・セミナー: 業界の課題解決に特化した内容や、具体的なソリューションの導入事例を紹介するウェビナーやセミナーは、彼らの学習意欲を満たし、信頼構築につながります。質疑応答の時間を十分に設けることが重要です。

- 業界専門メディア・専門誌: 信頼性の高い業界専門メディアや専門誌への出稿、あるいは記事広告は、彼らの情報収集源として有効です。

- メールマガジン・ニュースレター: 定期的に価値ある情報(業界トレンド、法改正、具体的なソリューションの紹介など)を提供するメールマガジンは、長期的な関係構築に役立ちます。

- 営業担当者による丁寧なヒアリングと提案: 彼らは、一方的な売り込みを嫌います。顧客の課題を深く理解し、それに対する最適なソリューションを誠実に提案する営業担当者との関係性を重視します。

関連資料:商談につながる『ウェビナー』を実践する方法 ~企画からフォローまでポイント解説~

リアルとデジタルを融合した顧客体験

就職氷河期世代は、デジタルツールにも慣れ親しんでいますが、オフラインでの直接的な交流も依然として重視します。両者を組み合わせたハイブリッドなアプローチが効果的です。

- 展示会・見本市への出展: 実際に製品やサービスを見て、担当者と直接話せる場は、彼らにとって重要な情報収集と意思決定の機会です。

- 企業ブログ・オウンドメディア: 専門性の高い記事、導入事例、Q&Aなど、彼らが知りたい情報を網羅的に提供するオウンドメディアは、「困った時に頼れる情報源」として機能します。

- リターゲティング広告・ターゲティング広告: 彼らが関心を示したコンテンツやサービスに基づいたパーソナライズされた広告は、効果的な再アプローチにつながります。ただし、過度な追跡は避け、プライバシーに配慮した運用が求められます。

- 顧客コミュニティ・ユーザー会: 導入後のサポートだけでなく、顧客同士が情報交換できるコミュニティやユーザー会を設けることで、長期的な信頼関係と満足度を高めることができます。

これらのチャネルを通じて、就職氷河期世代の意思決定層に対して、「この企業は信頼できる」「このソリューションは確実な成果をもたらす」という確信を与えることが、マーケティング成功の鍵となります。

まとめ:就職氷河期世代へのマーケティング成功の鍵は「信頼」と「実証」

就職氷河期世代は、過去の経済的困難や不安定な雇用環境を経験してきたため、企業が提供する情報や提案に対して極めて慎重な視点を持っています。そのため、単なる美辞麗句ではなく、具体的なデータや実績に基づいた「実証」された価値を提示することが不可欠です。また、彼らの共感を呼ぶには、企業の社会的責任や誠実な姿勢を示すことで、長期的な「信頼」関係を構築することが成功の鍵となります。この世代の意思決定層に響くには、言葉と行動の一貫性が求められます。