企業のデジタル化が加速する中、営業活動も非対面で行われるインサイドセールスという手法が主流になりつつあります。インサイドセールスは、従来の対面型営業(フィールドセールス)とは異なり、電話やメール、ビデオ会議などのツールを活用して顧客とコミュニケーションを図る営業スタイルです。

本記事では、インサイドセールスの定義やメリット、導入される理由、効果的な実施方法、そして重要なポイントなどについて詳しく解説します。また、フィールドセールスとの違いやインサイドセールスが注目されている背景についても触れ、企業が効率的な営業活動を展開するための有益な情報を提供します。

インサイドセールスは、単なる電話営業ではありません。顧客との長期的な関係構築や、ニーズの深い理解を目指す戦略的なアプローチです。デジタルツールを駆使し、顧客の行動データを分析しながら、適切なタイミングで最適な提案を行うことができます。

さらに、インサイドセールスは営業プロセスの効率化だけでなく、マーケティングとセールスの連携強化にも貢献します。リードの質の向上や、商談の成約率アップにつながる可能性が高いため、多くの企業で注目を集めています。

本記事を通じて、インサイドセールスの概要や導入のメリット、実践的なノウハウを学ぶことで、自社の営業戦略の見直しや改善のヒントを得ることができるでしょう。ぜひ、最後までお読みください。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、リード(見込み客)に直接訪問せずに、非対面でセールス(営業)を行うことです。インサイドには「内側」「内部」といった意味があり、インサイドセールスは日本語では内勤営業と言います。

インサイドセールスでは、メールや電話などのツールを活用して顧客とコミュニケーションを図り、営業活動を行います。そのほかにも、SNSやWeb会議システムなどを利用する場合もあります。

インサイドセールスという手法は、国土が広大なアメリカで、移動にかかる膨大なコストと時間をカバーしたいというニーズのもと、1980年代頃に生まれました。そして2008年、リーマンショックによる世界的経済危機の中、企業の業務効率化を求める傾向が加速します。その流れを受け、インサイドセールスは営業コスト削減と効率化の手法として、欧米諸国を中心に急速に普及していったのです。

特に米国では、2016年度のインサイドセールスとフィールドセールスの割合は「インサイドセールス:54.5%」、「フィールドセールス:45.5%」となっており、今後もインサイドセールスの割合は増えていくことが予測されます。この傾向は、デジタル化が進む現代のビジネス環境において、インサイドセールスがますます重要性を増していることを示しています。

インサイドセールスの導入により、企業は営業活動の効率化だけでなく、顧客データの収集や分析も容易になります。これにより、より精度の高いマーケティング戦略の立案や、顧客ニーズに合わせたきめ細かいアプローチが可能となります。

関連記事:インサイドセールスが変える日本企業の未来/導入のメリットや効果をアンケートで検証

インサイドセールスが注目されている理由

欧米では早くから主流となっていたインサイドセールスですが、近年日本でも注目され導入する企業が増えています。以下ではインサイドセールスが注目されている理由について解説します。

インサイドセールスが注目される背景には、ビジネス環境の変化や技術の進歩が大きく影響しています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、企業の営業活動にも変革が求められるようになりました。インサイドセールスは、こうした時代の要請に応える効果的な営業手法として注目を集めています。

また、インサイドセールスは、営業活動の効率化とコスト削減を同時に実現できる点も大きな魅力です。従来の対面営業に比べ、移動時間やコストを大幅に削減できるため、企業の生産性向上にも寄与します。さらに、データ分析やAIなどのテクノロジーを活用することで、より効果的な営業戦略の立案も可能になります。

顧客側の視点からも、インサイドセールスのメリットは大きいと言えます。情報収集や商品比較をオンラインで行う顧客が増加する中、インサイドセールスは顧客のニーズに合わせた柔軟な対応を可能にします。また、非対面でのコミュニケーションに慣れた若い世代を中心に、インサイドセールスへの抵抗感も低下しています。

以下に、インサイドセールスが注目されている主な理由をまとめます。

・企業の人手不足対策による業務の効率化

・顧客の購入プロセスの変化

・サブスクリプションサービスの増加

・非対面でのコミュニケーションツールの普及

・新型コロナウイルスの感染対策

・企業の人手不足対策による業務の効率化

昨今、少子高齢化や働き方改革などの影響により、企業側の人材確保が困難になっています。人手不足をカバーするためには、より一層業務を効率化する必要があります。この課題に対して、インサイドセールスは効果的な解決策となっています。

従来のフィールドセールスでは、営業活動のアポイント獲得から訪問しての商談、受注までのすべてを属人的に行うため、見込みのない顧客に対してもアプローチしてしまったり、移動時間も必要になったりと、かなりの労力がかかっていました。これらの非効率な活動は、限られた人材リソースを圧迫する要因となっていました。

しかしインサイドセールスなら、少人数でも分業しながら成約率の高い営業活動を行うことができます。例えば、電話やメールを活用して初期の顧客接点を効率的に作り、見込み客の絞り込みを行うことで、営業担当者の時間を有効活用できます。また、インサイドセールスでは、CRMツールなどを活用して顧客情報を一元管理することで、チーム全体で情報共有を図り、効率的な営業活動を実現することができます。

さらに、インサイドセールスは地理的な制約を受けにくいため、リモートワークとの親和性も高く、多様な働き方にも対応しやすいという特徴があります。これにより、育児や介護などの理由で外出が困難な人材も活用できるため、人材確保の幅を広げることができます。

このように、インサイドセールスは企業の人手不足対策として、業務効率化と人材活用の両面で大きな効果を発揮します。今後、さらなる技術革新やツールの進化により、インサイドセールスの重要性はますます高まっていくことが予想されます。

関連記事:属人化とは!メリット、デメリット解消法や意味を解説します!

顧客の購入プロセスの変化

インターネットの普及により、これまで営業担当から得ていた情報を自身で調べられる環境になったというのも、インサイドセールスが注目される大きな理由と言えます。顧客はサービスや商品について自ら情報収集できるだけでなく、今は見積もりや支払いもオンライン上で完了できます。

このように買い手主導の購買プロセスに転換したことで、顧客に提供する情報の継続的なアップデートや、顧客のロイヤリティ獲得といった面が重要視されるようになりました。そのためには、顧客の情報を得やすいインサイドセールスによる活動が求められているのです。

特にB2B(企業間取引)の分野では、インサイドセールスを活用することで、顧客の購買行動やニーズをより詳細に把握することが可能になります。これにより、営業活動の効率化や顧客満足度の向上につながります。また、インサイドセールスは、デジタルマーケティングと連携することで、顧客の購買プロセスの各段階に合わせた適切なアプローチを行うことができます。

関連記事:2人に1人以上のBtoB購買検討者が「資料がわかりにくいサービスを検討対象から外している」という結果に

サブスクリプションサービスの増加

近年利用者の多いサブスクリプションサービスは、インサイドセールスと相性の良いサービスです。サブスクリプションサービスとは、一般的には「サブスク」と呼ばれ、料金を払うことで一定期間そのサービスや商品を使用できる仕組みのことです。従来の「定期購読」や「月額料金制」などもこれに該当し、現在では自動更新で課金されるサービスや定額使い放題のサービスなども増えてきました。

サブスクは、登録から使用開始までのプロセスがWeb上で完結する手軽さが受け、一般消費者向けだけでなく、法人向けにもサービスが拡大しています。デジタル化の加速も手伝い、サブスクサービスを提供している企業ではインサイドセールスの導入事例が増えています。

インサイドセールスは、このようなサブスクリプションモデルと親和性が高く、効果的な営業活動を展開できます。例えば、インサイドセールスを活用することで、顧客の利用状況や満足度を定期的に確認し、アップセルやクロスセルの機会を見逃さず、顧客生涯価値(LTV)の向上を図ることができます。また、インサイドセールスを通じて、サブスクリプションサービスの解約率低下にも貢献できるため、多くの企業がこの手法を採用しています。

さらに、インサイドセールスを活用したサブスクリプションビジネスでは、顧客との継続的なコミュニケーションが可能となり、顧客ニーズの変化やトレンドをリアルタイムで把握できます。これにより、サービスの改善や新規サービスの開発にも活かすことができ、ビジネスの成長と顧客満足度の向上の両立を実現できます。

関連記事:サブスクリプションビジネスとは? 市場規模やメリット、成功のポイントも徹底解説

非対面でのコミュニケーションツールの普及

インサイドセールスが導入され始めた当初は、電話でのセールスが主流でした。しかしインターネットの普及により、Eメールはもとよりビデオ会議システムやチャットツール、SNSといったソーシャルメディアなど、さまざまなコミュニケーションツールが使われるようになってきました。これらのツールは、インサイドセールスの効果的な実施に欠かせません。

こうした非対面コミュニケーションツールの発達により、インサイドセールス担当者は顧客へのアプローチがより簡単になり、効率的な営業活動が可能になりました。例えば、ビデオ会議システムを使用することで、遠隔地の顧客とも顔を見ながら商談を行うことができ、より深い信頼関係を構築できるようになりました。

また、チャットツールやSNSの活用により、顧客との迅速なコミュニケーションが可能となり、リアルタイムでの情報交換や問い合わせ対応が実現しました。これらのツールは、インサイドセールスの業務効率を大幅に向上させ、より多くの見込み客へのアプローチを可能にしています。

このような非対面でのコミュニケーションツールの普及は、インサイドセールス拡大の重要な要因となっており、今後もさらなる技術革新により、より効果的な営業活動が期待されています。

新型コロナウイルスの感染対策

新型コロナウイルス感染拡大により、企業間ではインサイドセールスをはじめとする非接触型ビジネスに重きを置く傾向が強くなりました。コミュニケーションツールの進化も受け、テレワークの推奨や企業内の根本的なエコシステムの効率化も進みました。インサイドセールスは、感染リスクを最小限に抑えつつ効果的な営業活動を継続できる手法として注目されています。

また、インサイドセールスの導入により、リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を実現しやすくなりました。これは従業員の安全確保だけでなく、ワークライフバランスの向上にも寄与しています。

さらに、インサイドセールスを活用することで、オンラインでの商談や契約締結が可能となり、対面での接触機会を減らすことができます。これにより、感染リスクを低減しつつ、ビジネスの継続性を確保することが可能になりました。

コロナ禍を経た現在でも、インサイドセールスは時代に即した効果的な営業活動を継続できる手法として、引き続き重要視されています。感染対策を講じつつ、効率的な営業活動を展開できるインサイドセールスの重要性は、今後さらに高まると予想されます。

関連記事:テレワークとリモートワークの違いとは?廃止の動きもあるがメリット・デメリットは

インサイドセールスとテレアポの違い

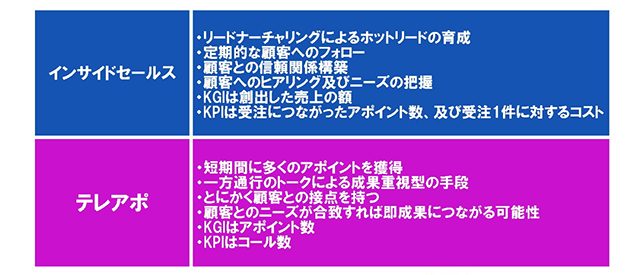

インサイドセールスと混同されがちなものとしてテレアポが挙げられますが、両者は同じものではありません。テレアポは、インサイドセールスのアプローチ手段のひとつであり、その主な目的は見込み客のアポイント獲得です。またテレアポは、顧客との関係も一時的なものになります。

一方、インサイドセールスでは、見込み顧客の獲得・育成を目的としており、電話によるアプローチも含めた多様なテクニックが用いられます。戦略に応じてさまざまなアプローチを行い、顧客と継続的な関係を築いていきます。

また、テレアポは通常、架電リストと呼ばれる「見込み客リスト」が用意されており、そのリストからいかに多くのアポイントを獲得できるかが業務の目標となります。

一方インサイドセールスは、アポイント獲得を含めたリードナーチャリングが目標となります。マーケティングが担当するリードジェネレーションにより獲得できたリードに対して、リードナーチャリングを行い、ホットリードへと育てていきます。

インサイドセールスでは、電話だけでなく、メール、チャット、ビデオ会議など、様々なコミュニケーションツールを活用します。これにより、顧客のニーズや状況に合わせた柔軟なアプローチが可能となり、より効果的な営業活動を展開できます。

さらに、インサイドセールスは単なる商談や契約締結だけでなく、顧客との長期的な関係構築を重視します。顧客のビジネス課題を深く理解し、適切なソリューションを提案することで、顧客満足度の向上と継続的な取引につなげることができます。

テレアポとインサイドセールスの違いを理解し、それぞれの特性を活かした営業戦略を立てることが、効果的な顧客獲得と関係構築につながります。

関連記事:テレアポとは!ビジネスにつなげるために成功させる方法を解説!

インサイドセールスとフィールドセールスの違い

インサイドセールスが内勤の営業を意味する言葉に対して、従来主流であった外勤の訪問営業のことを「フィールドセールス」と言います。

インサイドセールスとフィールドセールスの大きな違いとして挙げられるのは、「非対面(訪問しない)」であるか、「対面(訪問する)」であるか、という点です。インサイドセールスは主にオフィス内で電話やメール、Web会議システムなどを駆使して営業活動を行います。一方、フィールドセールスは顧客先に直接訪問し、面談を通じて商談を進めます。

また、インサイドセールスは効率的なリードナーチャリングを重視し、見込み客の育成や顧客ニーズの把握に注力します。フィールドセールスは対面での信頼関係構築や商談成立、クロージングを主な目的としています。

さらに、インサイドセールスはデジタルツールを活用したデータ分析やターゲティングが可能で、より戦略的なアプローチが取れます。フィールドセールスは個々の営業担当者のスキルや経験に依存する傾向がありますが、インサイドセールスは組織的なアプローチが可能です。

両者にはそれぞれメリット・デメリットがあり、企業の商材や顧客層、ビジネスモデルに応じて適切に使い分けることが重要です。近年では、インサイドセールスとフィールドセールスを組み合わせたハイブリッド型の営業スタイルも注目されています。

フィールドセールスの特徴

フィールドセールスは、営業担当者が顧客のもとに直接商談に出向いて受注にこぎつけるという、日本では最も定着した営業手法です。対面により信頼関係を築きやすい一方、検討段階がまだ十分に進んでいない顧客に対しても商談を行ってしまうケースが発生しがちです。

フィールドセールスの特徴として、以下の点が挙げられます。

●直接的なコミュニケーション: 顧客と直接対面することで、非言語コミュニケーションも含めた豊かな情報交換が可能です。

●信頼関係の構築: 顧客と直接会うことで、より深い信頼関係を築きやすくなります。これは長期的な取引につながる可能性があります。

●商品・サービスのデモンストレーション: 複雑な製品やサービスの場合、現場で直接デモンストレーションを行うことができます。

●時間とコストがかかる: 移動時間や交通費など、インサイドセールスと比較すると多くのリソースを必要とします。

●柔軟な対応: 顧客の反応を直接観察できるため、その場で戦略を変更したり、追加の提案を行ったりすることが可能です。

一方で、フィールドセールスには効率性の面で課題があります。見込み客の絞り込みが不十分な場合、成約の見込みが低い顧客にも訪問してしまう可能性があります。そのため、インサイドセールスとの適切な組み合わせが重要となってきています。

インサイドセールスの特徴

インサイドセールスは、非対面で営業活動を行うため、成約に結び付く確度の高い見込み客を効率よく洗い出すことができます。非対面ゆえに高度なコミュニケーション能力が必要とされますが、ターゲットを絞り込めるので不要な訪問を削減できます。インサイドセールスの特徴として、電話やメール、Web会議システムなどのデジタルツールを活用し、顧客とのコミュニケーションを図ります。これにより、時間とコストを抑えつつ、多くの顧客にアプローチすることが可能となります。

また、インサイドセールスでは、データ分析やCRMツールを駆使して顧客情報を管理し、効果的なリードナーチャリングを行うことができます。これにより、顧客のニーズや購買意欲を的確に把握し、適切なタイミングでアプローチすることが可能になります。さらに、インサイドセールスは、マーケティング部門とフィールドセールス部門の橋渡し役として機能し、より効率的な営業活動を実現します。

インサイドセールスの導入により、企業は営業プロセスの効率化と顧客満足度の向上を同時に実現できる可能性があります。しかし、成功するためには、適切な戦略立案とツールの選定、そして高いスキルを持つ人材の育成が不可欠です。

インサイドセールスに否定的な営業担当者もまだまだ多い

対面での営業が常識と考える営業担当者もまだまだ多くいます。特に日本は商習慣上、訪問営業が主流とされてきた背景もあり、「対面で営業を行うのが基本」といった考え方が根強く残っていると言えます。このような状況下で、インサイドセールスの導入に抵抗を感じる営業担当者も少なくありません。

しかし、インサイドセールスとフィールドセールスは、それぞれの特性を活かした使い分けが重要です。リードの特性や市場特性、ビジネス形態などの要因により、インサイドセールスが効果的な場合もあれば、フィールドセールスが適している場合もあります。どちらが優れているということではなく、両者には一長一短があるため、ケースバイケースで適切な手法を選択することが望ましいでしょう。

インサイドセールスの導入を検討する際は、営業担当者の意識改革も併せて行うことが大切です。インサイドセールスの利点や効果的な活用方法について理解を深め、従来の営業手法との融合を図ることで、より効率的で成果の上がる営業活動が実現できるでしょう。

インサイドセールスの目的と重要性

インターネットの普及とともにますます注目されるインサイドセールスですが、その目的と重要性は多岐にわたります。インサイドセールスは、効率的な営業活動を実現するための重要な手法として、多くの企業で導入が進んでいます。

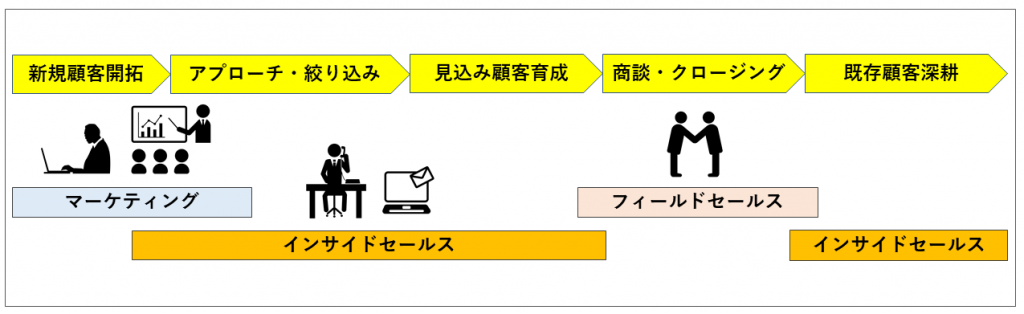

インサイドセールスの主な目的には、新規開拓のための活動、既存顧客のフォロー、顧客のニーズ把握、そしてマーケティングとフィールドセールスの橋渡しなどがあります。これらの目的を達成することで、企業の営業活動全体の効率化と成果向上につながります。

特に、インサイドセールスによる顧客ニーズの把握は、製品やサービスの改善にも活かせる貴重な情報源となります。また、マーケティング部門とフィールドセールス部門の連携を強化することで、より効果的な営業戦略の立案が可能になります。

さらに、インサイドセールスは、デジタルマーケティングやCRM(顧客関係管理)システムとの親和性が高く、データ駆動型の営業アプローチを実現します。これにより、顧客の行動パターンや購買傾向を分析し、より的確なアプローチが可能となります。

インサイドセールスの重要性は、今後のビジネス環境の変化とともにさらに高まると予想されます。非対面でのコミュニケーションが一般化する中、インサイドセールスのスキルと知識は、企業の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

新規開拓のための活動

フィールドセールスが対面での商談成立及びクロージングを主な目的とする一方で、インサイドセールスの目的はリードナーチャリングです。インサイドセールスは、新規顧客の開拓において重要な役割を果たします。電話やメール、SNSなどのデジタルツールを駆使し、効率的に見込み客にアプローチします。また、マーケティングオートメーションを活用することで、大量のリードを効果的に育成することができます。インサイドセールスチームは、質の高いリードを発掘し、フィールドセールスチームに引き継ぐことで、営業プロセス全体の効率化に貢献します。フィールドセールスでは通常、顧客の育成などは行わないのがポイントですが、インサイドセールスではリードの段階に応じた適切なコンテンツを提供し、顧客との関係性を構築していきます。このように、インサイドセールスは新規開拓の要となる重要な活動なのです。

関連記事:リードナーチャリングとは?意味や手法、4つのプロセスを解説

既存顧客のフォロー

既存顧客のフォローも、インサイドセールスを行う重要な目的のひとつです。電話やメールのほか、SNSやチャット、Web会議システムなど非対面型コミュニケーションツールを駆使し、顧客フォローを行っていきます。インサイドセールスでは、既存顧客との関係性を維持・強化することで、継続的な取引や追加販売の機会を創出します。特に、サブスクリプションモデルを採用している企業にとっては、既存顧客の継続利用を促進するためのフォローが非常に重要です。また、既存顧客からの紹介や口コミによる新規顧客獲得にもつながるため、インサイドセールスによる丁寧なフォローは、営業活動全体の効率化にも貢献します。さらに、顧客の声を直接聞くことで、製品やサービスの改善点を見出すこともできます。このように、インサイドセールスによる既存顧客フォローは、顧客満足度の向上とビジネスの成長を両立させる重要な活動なのです。既存顧客をホットリードへと引き上げるべく、インサイドセールスチームは積極的かつ戦略的に顧客フォローを行います。

顧客のニーズを把握する

顧客のニーズを把握することも、インサイドセールスの重要な目的です。インサイドセールスを通じて、顧客の潜在的な要望や課題を深く理解することができます。これにより、より効果的な提案や解決策を提供することが可能となります。インサイドセールスでは、電話やメール、チャットなどのコミュニケーションツールを駆使して、顧客との対話を重ねることで、ニーズの把握に努めます。また、顧客の行動データや購買履歴などの分析も併せて行うことで、より正確なニーズ把握が可能となります。このように把握した顧客ニーズは、製品開発やマーケティング戦略の立案にも活用され、企業全体の競争力向上にも寄与します。インサイドセールスを通じて得られた顧客ニーズの情報は、フィールドセールスにも共有され、より効果的な対面営業にも活かされます。

関連記事:アンケートの正しい作り方|効果的に回収するコツや基本形式、例文

マーケティングとフィールドセールスの橋渡し

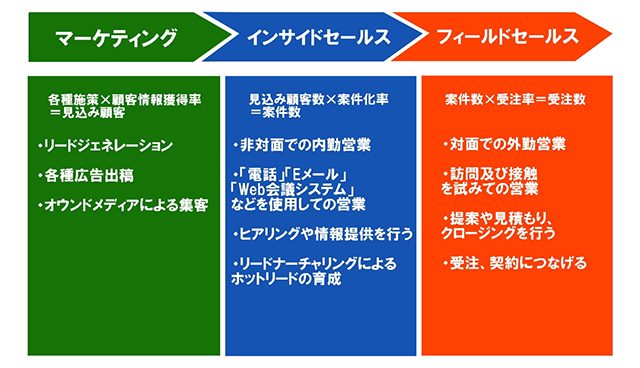

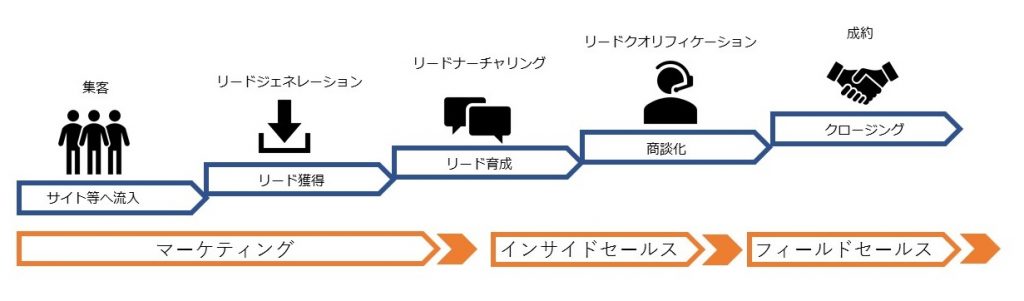

インサイドセールスを行う人の立ち位置としては、マーケティングとフィールドセールスの中間的ポジションとなります。

マーケティングにおいて、自社商品やサービスの企画・販売戦略が立案され、リードジェネレーションが行われた後、獲得できたリードに対してインサイドセールスを行っていきます。そして、ホットリードにできた顧客に対してフィールドセールスを行い、クロージングをかけていく、という流れになるでしょう。

インサイドセールスの役割

前項の「マーケティングとフィールドセールスの橋渡し」の部分について、さらに詳しく見てみましょう。マーケティングとフィールドセールスの橋渡しという面において、インサイドセールスの主な役割は下記の2点となります。

● 見込み顧客を育成し、質の高い顧客を創出する

● ニーズが発生した顧客を営業担当者へ引き継ぐ

前述のとおり、営業活動を分業し、マーケティングとフィールドセールスを取り持つ役割を果たすのがインサイドセールスの特徴のひとつです。非対面での営業により、顧客の関心を引きつけるリードナーチャリングをしていきます。

従来型営業は、ターゲットとなる顧客の選定、アポイント獲得、商談、受注、成約後のフォローまでを営業担当が総括的に担当します。アポイントが取れた順に訪問営業を行うため、対応できる顧客数に限界があるうえ、顧客の検討段階に合わせたアプローチも難しく、成果が上がりにくいという弱みがありました。

しかしインサイドセールスでは、その役割や担当範囲は企業によって異なりますが、顧客にとって有益な情報を継続的に提供しながら興味や関心を引きつけていきます。購買意欲や検討段階を把握しつつ、顧客ロイヤリティを高めていくことで、受注確度の高い見込み客に集中したアプローチができるようになるのです。

インサイドセールスの種類

インサイドセールスは下記の2つのタイプに大別されます。両者の違いはリードへのアプローチ方法です。

● SDR(Sales Development Representative):反響型

● BDR(Business Development Representative):新規開拓型

SDR(Sales Development Representative):反響型

SDR(Sales Development Representative)とは、日本語では反響型と言い、インバウンドマーケティングで得られたリードに応えていく形の営業方式です。こちらから仕掛ける営業スタイルではなく、あくまで顧客側からのアクションに応える形での営業となるため、すでにニーズが顕在化している可能性が高く、顧客の購買意欲も高いことが多いのが特徴です。

関連記事

・インバウンドマーケティング、アウトバウンドマーケティングとは?

・インバウンド営業とは?手法やメリット、アウトバウンド営業との違いを解説!

BDR(Business Development Representative):新規開拓型

一方、BDR(Business Development Representative)とは、日本語では新規開拓型と言い、こちら側から積極的にアプローチを行い、新規顧客の開拓をしていく営業方式です。顧客の特性が「新規」であることを踏まえ、SDRとは違ったアプローチで営業活動を進めていく必要があります。

当然ながら、自社のことや自社商品及びサービスのことは全く認知していない可能性が高く、購買意欲も低い場合がほとんどです。それらを考慮した上で、営業戦略を立てていく必要があるため、SDRよりもハードルが高い営業スタイルとなります。

インサイドセールスのメリット

インサイドセールスを導入することで、企業には主に以下のようなメリットがもたらされます。

● 商談の成約率の向上

● コストをかけない効率のよい顧客対応

● 少人数での営業活動が可能

● 顧客の取りこぼし防止

● 作業の簡略化

商談の成約率の向上

インサイドセールスでは、適切なタイミングで見込み客との商談機会を設けられるため、成約率が向上します。コミュニケーションを継続して行うことで、成約確度の高い顧客が把握できるだけでなく、顧客のエンゲージメントの高まりに合わせてアプローチを行えます。後続のフィールドセールスの担当者は、優先顧客に集中した対応ができるようになり、能力やスキルもより発揮しやすくなるでしょう。

関連記事:エンゲージメントとは! マーケティングにおける意味合いを徹底解説!

コストをかけない効率のよい顧客対応

非対面で営業を行うインサイドセールスは、顧客への訪問に伴う移動時間や無駄な経費が発生しません。浮いた分の時間やコストを、顧客サポートやほかの作業に費やせるため、営業活動の効率化に繋がります。

少人数での営業活動が可能

訪問中心の従来の営業手法では、営業担当が一人でアプローチできる顧客に限りがあり、多くの人員リソースが必要でした。

しかしインサイドセールスでは、オフィスにいながら多数の顧客にアプローチできるため、少人数体制でも結果を出すことができます。中小企業やベンチャー企業の少人数の営業組織であっても、大量の顧客へのアプローチが可能となるのです。

また、属人的な営業から脱することで営業担当者一人に情報が偏らないため、担当変更などによるリスクも減らすことができます。マーケティング担当とフィールドセールス担当との情報共有も迅速に行えるようになるでしょう。

顧客の取りこぼし防止

インサイドセールスでは、ITツールやメールなどデジタル上に営業活動履歴が残るため、顧客情報や商談状況などが把握しやすく、顧客に合った適切な情報を提供することができます。タイミングを逃さず顧客へのフォローも行えるので、信頼関係を構築しやすく、顧客の取りこぼし防止に繋がります。

作業が簡略化

インサイドセールスでは、情報の整理や入力業務などで作業量が膨大になりがちです。しかしビジネスツールを利用すれば、業務を簡素化及び効率化できることもインサイドセールスのメリットと言えます。以下はインサイドセールスの業務をサポートしてくれる代表的なビジネスツールです。

● CRM

● SFA

● MA

CRM

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、顧客情報の管理ができるビジネスツールです。顧客とのやりとりなどコミュニケーションを軸とした情報を整理しながら、それらを蓄積・管理していきます。

「CS=顧客満足度」を高め、「アップセル=顧客単価の向上」や「クロスセル=顧客にプラスアルファの提案」を成功させるための戦略を立案する際に、CRMに蓄積されたデータが役立ちます。

関連記事

・CRMとは?SFAとの違いや機能、各ツールの比較などわかりやすく解説

・CS(カスタマーサティスファクション)とは?顧客満足度向上のための施策や具体例を解説

・アップセルとクロスセルの違いは?戦略として取り組む際のポイントと事例

<成功事例込みのアップセル・クロスセル関連記事>

- 売上アップの近道!営業・マーケター向けアップセル完全解説:当社BtoB広告営業の成功事例付き

- 複数成約を実現!売上アップの王道「クロスセル」をわかりやすく解説:業界別実践マニュアルと当社成功事例を紹介

SFA

SFAとは、Sales Force Automationの略で、営業活動の可視化や情報の記録・管理ができるツールです。新規顧客・既存顧客との商談の記録や管理が行えるため、営業活動を組織として一体化させ、効率よく進めていくことができます。

SFAには、組織全体としての営業活動や営業ステータスを一元管理したり、各営業メンバーそれぞれの行動を把握したりする機能が備わっています。組織全体の営業活動を可視化することにより、各営業メンバーの無駄な行動や作業が洗い出され、業務フローの改善やコスト削減に繋げることができます。

関連記事

・SFAとは?CRMとの違いやメリット、ツール比較、導入のポイント

・デジタルマーケティングツールを選ぶポイントとは?CRMツールやSFAツールも紹介

MA

MAとは、 Marketing Automationの略で、マーケティング活動全般をサポートしてくれるビジネスツールです。リードの管理ができたり、スコアリング機能が使用できたりするほか、リードに関する分析結果をレポートとして発行もできるので、マーケティング業務全般を効率よく行えます。また、リードごとに異なるコミニュケーションプランを設計し、自動化することもできます。

さらにMAを使えば、Web上での行動履歴の蓄積や顧客状況を整理したのち、ランク分け(スコアリング)をするなどして、そのランクごとに異なるメールを自動配信(ステップメール)するといったアプローチも可能となります。

関連記事

・MA(マーケティングオートメーション)とは?MAツールの導入ステップや選び方を解説

・マーケティングオートメーションとメール配信ツールの違いは!どう選ぶべきかを解説!

インサイドセールスのやり方

インサイドセールスは、次に解説する6つステップで導入します。

● 役割と業務の分担

● 人材の確保

● KPI設定

● シナリオ設計

● ツールの準備

● 定期的なフィードバック

役割と業務の分担

まず、見込み客を獲得し、最終的に受注にこぎつけるまでの業務フローを設定し、インサイドセールスを含めた各部門の役割と業務範囲を明確にしましょう。多くの企業では、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスの3部門が組織的に分業することで、効率的な戦略を遂行しています。

ターゲット向けのイベントやセミナーの設計をマーケティング部門が担当し、見込み客のリードナーチャリングをインサイドセールスが主導で行い、最終的にフィールドセールスによって成約に繋げるといった連携体制で、シームレスなフローを構築しましょう。

人材の確保

次に、インサイドセールスに携わる人材を確保します。既存のマーケティング部門や営業部門から適切な人材を引き抜いたり、インサイドセールス部門を起こし新しい人材を配置したりなどの方法があります。人材不足の場合には、外部委託という方法も有効です。

KPI設定

業績目標達成度合いを評価するための指標であるKPIを設定します。インサイドセールスでは、主に架電数やメール送信数、コンタクト数、商談成立数などの指標でKPIを設定するのが一般的です。日別、月別に設定し、具体的に数値化しておくことが重要です。

関連記事:インサイドセールスとは?目標達成の鍵となるポイントやKPI設定の注意点も解説

シナリオ設計

シナリオ設計とは、見込み客へ提供する情報の内容やそのタイミングなど、一連のフローをあらかじめ計画しておくことです。フローチャートなどを活用してカスタマージャーニーを作成し、顧客のシチュエーションに合った適切なアプローチができるようにしておきましょう。

関連記事

・フローチャート(フロー図)とは?書き方や記号の使い方を解説!

・カスタマージャーニーって何?採用でも活用できるマーケティング手法を解説!

ツールの準備

インサイドセールスで便利なのが、管理や分析を効率化するツールです。一般的には、メールの一斉配信やデータ分析ができるMAツールや、顧客情報を分析するためのCRMなどがよく用いられます。

ほかにも、営業活動の管理と分析に効果的なSFA、アポイントの獲得に有利なウェブ型商談ツールなども有用です。戦略とフローに適したツールを導入することで、より効率的にインサイドセールスを行えます。

関連記事:デジタルマーケティングツールを選ぶポイントとは?CRMツールやSFAツールも紹介

定期的なフィードバック

インサイドセールスを開始したら、定期的にフィードバックを実施しましょう。KGIの達成度合いやツールの有用性、各部署が抱える課題など、社内で情報共有をすることで戦略がブラッシュアップされ、より成果に繋がりやすくなります。

関連記事:フィードバックを効果的に行うには?オンラインやリモート、テレワーク時代の重要なポイント

まとめ

インサイドセールスは、効率性の高さから近年主流になりつつある営業手法です。見込み客を成約に導くためには、インサイドセールスとフィールドセールス、マーケティングチームの各部門間で役割を明確にして、分業・連携し、取り組むのが効果的です。

便利な分析ツールなども積極的に活用し、適切な人材配置とコストパフォーマンスの高い営業フローを構築していきましょう。営業体制に課題を抱えている、効率よく成約率をアップさせたい企業は、インサイドセールスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。